Культовые надписи Узундары

Наиболее полная надпись – вотив Деметре сохранилась на трёх найденных в разные годы вокруг овального подвала Скального комплекса цитадели Узундара фрагментах тагоры (лутерия), которая могла использоваться для ритуального омовения. На фрагменте небольшого столового кувшина, диаметр тулова которого составлял всего 21 см, процарапана надпись, которая интерпретируется как фрагмент Орфического гимна Зевсу-Митре.

Фрагмент столового кувшина с граффито в три знака, обнаруженный во Входном комплексе цитадели крепости Узундара, интерпретируется как посвящение Срошу или vox magica.

Стационарные комплексные археологические исследования крепости Узундара были начаты в 2013 г. Бактрийским отрядом Среднеазиатской археологической экспедиции ИА РАН (БО САЭ ИА РАН) при участии сотрудников Института искусствознания АН РУз. В рамках комплексных археологических исследований нами была привлечена большая группа специалистов из различных учреждений России и Узбекистана: археологов, архитекторов, историков-антиковедов, остеологов, геологов, специалистов по металлу и геофизиков. На сегодня полностью раскопана цитадель крепости Узундара, составлен ее архитектурный план. На основе тахеометрического топографического плана создана предварительная 3D модель всей крепости. Проведенные развернутые георадарные исследования позволили составить предварительную картину сохранности и устройства крепостных стен на памятнике [Двуреченская и др., 2020(1), с. 62–93]. Полученные материалы по остеологии, керамике чрезвычайно обширны и находятся в стадии изучения и предварительных публикаций [Двуреченская, 2020, с. 385–397]. Корпус из почти двух тысяч индивидуальных находок также находится в стадии подготовки к развернутой публикации в отдельной монографии, посвященной результатам археологических исследований цитадели крепости Узундара (2013–2019 гг).

Памятник расположен на северо-западе Сурхандарьинской области в горах Байсуна. Здесь БО САЭ ИА РАН была открыта серия фортификационных сооружений в виде выносных отрезков крепостных стен протяженностью от 100 м до более чем 2,7 км, перекрывающих все возможные проходы для конного войска противника через гору Сусизтаг, а также сигнальные башни, очевидно объединенные с крепостью Узундара и ранее открытой стеной Дарбанда единым стратегическим замыслом [Ртвеладзе, 1990, с. 135–145; Двуреченская и др., 2020(2), с. 518–520; Бельш, 2020, с. 371–384]. Эта вновь открытая протяженная фортификационная система на северо-западных рубежах Северной Бактрии была построена в раннеселевкидское время, масштабы столь крупного проекта не могли быть по силам правителям отдельных небольших областей. Перед нами стратегический замысел крупного государственного образования [Двуреченская, 2019, с. 106, 109–110].

В отличие от ранее исследованных эллинистических памятников правобережья Амударьи крепость Узундара не только не перекрыта более поздними культурными слоями, но, что немаловажно, ее богатый археологический комплекс и стратиграфия подкреплены обширным и разнообразным нумизматическим материалом (от посмертного выпуска монет «александрова типа», Антиоха I и Антиоха II до монет всех греко-бактрийских царей) [Горин, Двуреченская, 2018].

Крепость Узундара была построена на горе Сусизтаг на высоте 1700 м над уровнем моря. Она состоит из основного, ромбовидного в плане, четырехугольника крепости, отдельно стоящей и примыкающей к нему подтреугольной в плане цитадели, отрезка выносных стен и трех выносных башен. Общая протяженность крепостных стен – до одного километра, площадь памятника – менее 2 га. Мощные фортификационные укрепления в виде крепостных стен с внутристенным эксплуатируемым пространством усилены на каждом изгибе башнями (по топографии их прослеживается не менее десяти) [Двуреченская и др., 2020(1)]. Крепость расположена на узком (220 м) перешейке между отвесными стенами урочища Кара-Камар и ущелья Узундара, и блокирует проход для конного войска, который мог быть осуществлен в обход пограничной стены Дарбанда, расположенной в 7 км к северу. Основной задачей крепости являлось предотвращение внезапного нападения кочевников со стороны каршинских степей.

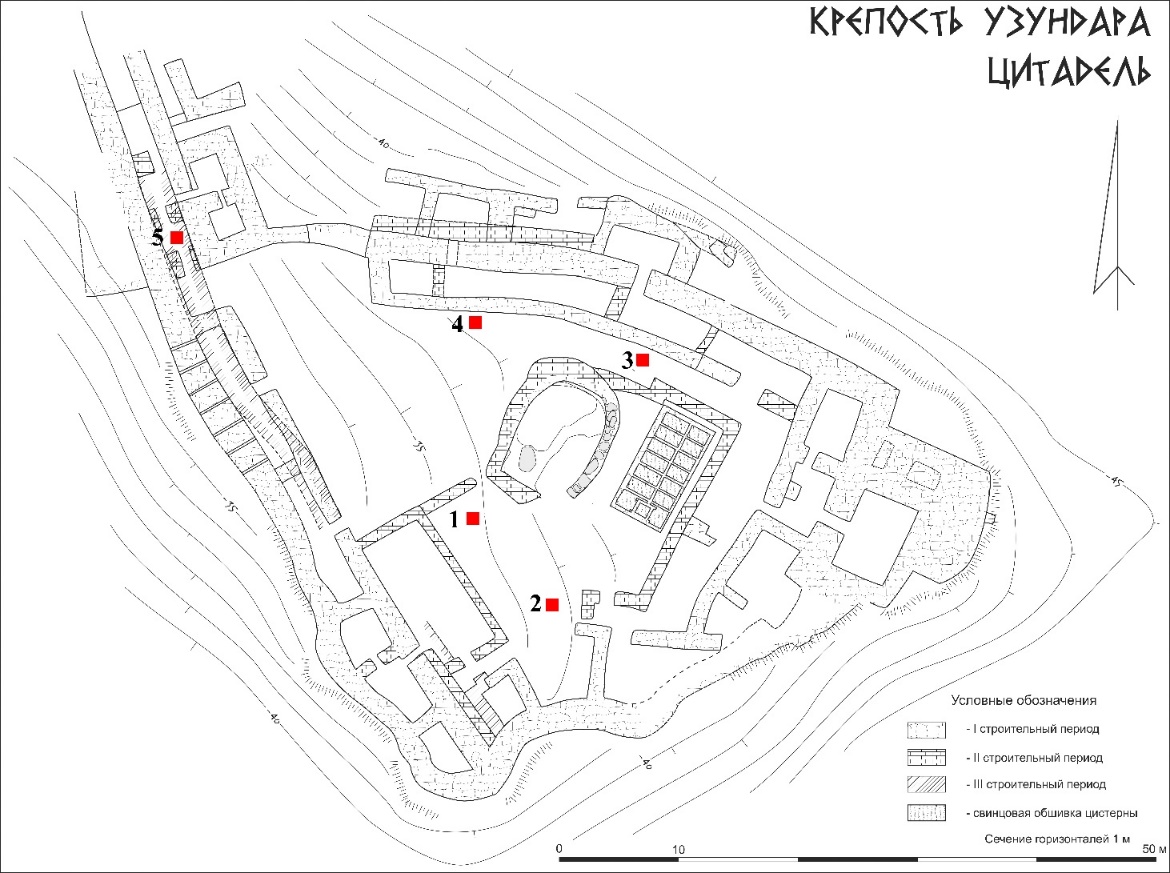

Площадь вскрытой археологическими раскопками цитадели (см. рис. 1) составляет более 2860 кв. м. Центр ее занимает Скальный комплекс. Он представлял собой здание с двумя объемными подвалами. От наземной части здания сохранились три стены – северная фасадная длиной 17 м и две торцевые – при максимально сохранившейся высоте последних до 1,25 м и длине до 14 м. Наземная часть стен сложена из обколотого камня средних размеров. Подвал № 1, прямоугольный в плане размером 10×5×4–4,5 м, целиком вырублен в скальной породе. Подвал № 2, подовальный в плане, размером 9,4×7,7×2,4 м, выполнен в комбинированной технике. Наиболее ранняя его часть в юго-восточном углу сложена из каменных блоков. Они имеют вытянутую подпрямоугольную форму близкую параллелепипеду, максимальные размеры 0,75×0,45 м. В высоту юго-восточная стена, представленная тремя рядами кладки, сохранилась на 1,2 м. Рис. 1

Уже первый взгляд на полученные предметы материальной культуры крепости Узундара дают нам яркую характеристику быта греко-македонского гарнизона. Повседневная столовая утварь отражает новые для Бактрии традиции в приеме пищи. В первую очередь здесь представлена индивидуальная посуда – чаши и тарелки маленьких размеров. Привычные для эллинов блюда и напитки требовали появления новой посуды – кратеров, рыбных блюд, фиал, асков, канфаров, кувшинов и т.п. В военном гарнизоне, даже расположенном в суровых условиях высоко в горах, в сервировке использовались расписные кувшины типа гидрий, кувшины с горельефными налепами протом богинь, богато орнаментированные мегарские чаши, маленькие керамические солонки, рыбные блюда с соусницами, небольшие тарелочки, кратеры для смешивания вина с водой и т.д.

По обилию граффити на сосудах, происходящих с цитадели Узундары, мы можем судить о широкой образованности и использовании греческого письма воинами гарнизона, о чём говорят также и находки костяных стилусов.

Настоящая работа посвящена культовым граффито на керамических сосудах, найденных в цитадели крепости Узундара1.

1. Вотив Деметре.

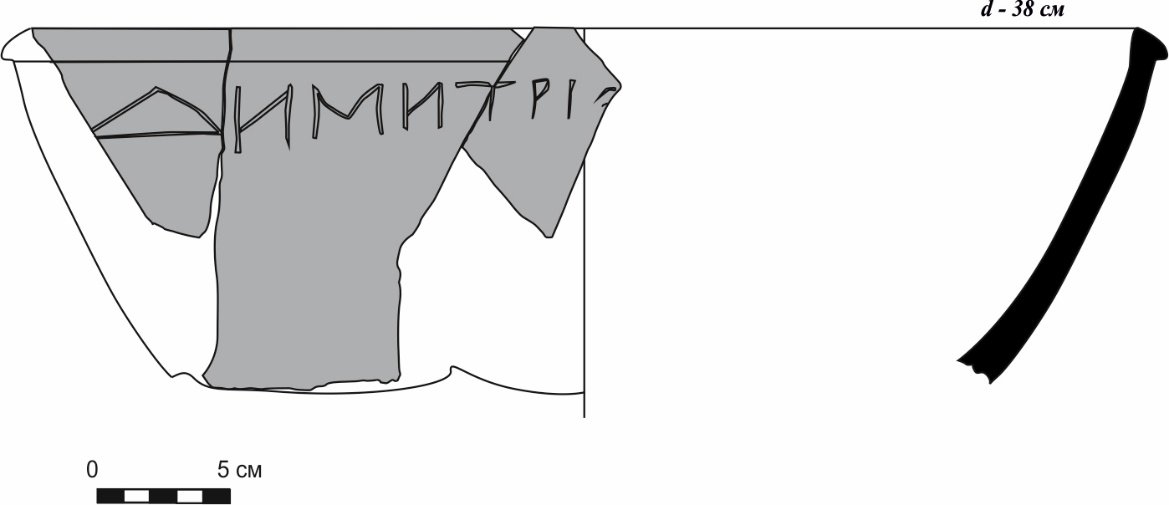

Наиболее полная надпись сохранилась на трёх сходящихся по изломам и найденных в разные годы и в различных местах и слоях цитадели фрагментах тагоры (лутерия) – крупной открытой чаши диаметром 38 см, которая могла использоваться для ритуального омовения.

Все места обнаружения обломков сконцентрированы вокруг Скального комплекса, а именно вокруг подвала № 2. Два меньших по размеру фрагмента (№№ 344/2017, южная крепостная стена, кв. 6–7, нижний слой; 316/2018, западный сектор, юго-восточный угол, пласт 3; рис. 2, 3) были открыты к югу от подвала в нижнем, датируемом временем первого периода обживания цитадели (не позднее правления Антиоха) слое темно-коричневого суглинка, насыщенного продуктами горения. Слой перекрыл нивелировочную, заполнявшую неровности, яркую охристую обмазку скалы. Он содержал богатый керамический комплекс, дихалк Антиоха I и два бронзовых наконечника стрел, датируемых не позднее III в. до н.э. (типы 5 и 6 по Ягодину [Двуреченский, 2017, с. 214–215, рис. 1, 10–14]). Стратиграфически этот слой перекрыт более поздними напластованиями мощностью более 1,3 м.

Центральный, наиболее крупный фрагмент (№ 171/2017, западный сектор, шурф 4, золистый слой; рис. 2) тагоры был выявлен при камеральной обработке керамического комплекса золистого слоя в северо-восточной части Северного двора. Участок местонахождения фрагмента, прилегающий к северному фасу подвала № 2, и его материалы позволяют датировать слой более поздним временем – не ранее конца III в. до н.э. Граффито сопутствуют фрагменты «мегарской» чаши археологически целого профиля. Распространение этого типа столовой посуды (floral bowls) в Греции, согласно исследованию С.И. Ротрофф [Rotroff, 1982, p. 18, pl. 9–15], относится не ранее, чем к последней трети III в. до н.э. Рис. 2

Вопрос о том, каким образом крупный фрагмент был перемещен в более поздние слои, не может быть решен однозначно. Однако мы можем отметить неоднократно проводившиеся на этом участке не только ремонтные работы, но и полную перекладку почти всей северной стены подвала № 2 в период правления Евтидема I.

№ 171/2017 представляет собой неправильный пятиугольник (см. рис. 2). Его размеры: левый край – 130 мм, верхний – 100 мм, правый сверху – 85 мм, снизу – 50 мм, нижний – 70 мм. Здесь читаются эта (левая вертикаль 22 мм, правая – 18 мм, косая перекладина – 23 мм, ширина буквы – 22 мм), мю (ширина – 25 мм, левая стойка – 17 мм, правая – 16 мм, глубина перемычки – 10 мм), эта (ширина 10 мм, левая опора – 15 мм, правая – 17 мм, перекладина – 17 мм) и начало перекладины тау (10 мм).

№ 344/2017 – трапеция, обращённая узкой стороной вниз (см. рис. 2, 3). Её левая грань равна 80 мм, верхняя – 68 мм, правая – 70 мм, нижняя – 10 мм. На черепке начертана лишь широкая приземистая дельта (основание 42 мм, левое бедро – 25 мм, правое – 30 мм). Рис. 3

№ 316/2017 – снова неправильный пятиугольник (см. рис. 2,3). Его левый верхний облом протянулся на 45 мм, верхний край венчика – 16 мм, правый верхний скол – 27 мм, левый нижний – 48 мм, правый нижний – 56 мм. Тут чётко видны окончание тау (ножка – 15 мм, остаток перекладины – 8 мм), треугольное ро (спинка – 18 мм, горизонталь треугольной петли – 6 мм), йота высотой 17 мм и косо обломанный полукруг обычного омикрона (радиус – 5 мм).

Собранные вместе графемы дают ΔΗΜΗΤΡΙΟ (курсивом здесь и далее помечены частично сохранившиеся литеры). Учитывая, что граффито нанесено не на персональный предмет, но на предназначенный для коллективного использования в ритуальных действиях лутерий, и не на донце, а под венчиком, – оно не может быть признано владельческим (Δημητρίο[υ] et sim.). Это заставляет сделать выбор в пользу его посвятительного характера.

Тут можно было бы восстанавливать и Δημήτριο[ς τῶι δεῖνι] «Деметрий такому-то (божеству)». Однако, не слишком обычный (более распространена конструкция τῶι δεῖνι ὁ δεῖνα ἀνέθηκεν «такой-то такому-то посвятил»), порядок слов, к которому пришлось бы прибегнуть, чтобы принять подобную реконструкцию, побуждает избрать дополнение Δήμητρι Ὀ[ρείαι/ᾳ]. Она симпатична и потому, что допускает милую сердцу грека и весьма уместную в условиях Узундары игру слов: (τὸ) ὄρος «гора» (отсюда ὀρεία «горная», в т.ч. и как эпиклеза различных богинь, включая Деметру) и такого же написания (но не произношения!) (ὁ) ὅρος «граница». Что в посвящении в пограничной горной крепости выглядит очень элегантно. Тем самым, возможно, образуется новый эпитет Деметры – «пограничная».

В укрепление предложенного чтения стоит привести следующие аргументы: (1) из Малой Азии селевкидского периода дошло немало солдатских посвящений хтонической Деметре и (2) принимая во внимание аббревиатуру ΕΚ на хуме и кувшине, происходящих из той же цитадели, надо вспомнить, что Деметра как имела эпитет Ἑκάτη, так и напрямую отождествлялась с Гекатой [Gruppe, 1906, Index s.v.]. Таким образом, публикуемое посвящение и буквосочетание ΕΚ могут образовывать единый, зафиксированный эпиграфически, культовый комплекс.

Отдельно надо сказать о шрифте граффито. Он сенсационно объединяет уменьшенный эллинистический омикрон, архаичную форму ро с треугольной петлёй с практически византийской (ита) графикой эты. Столь яркое сочетание, казалось бы, несочетаемого, призывает вспомнить о ненадёжности палеографии надписей, особенно граффити, как датирующего признака.

2. Орфический гимн Зевсу–Митре.

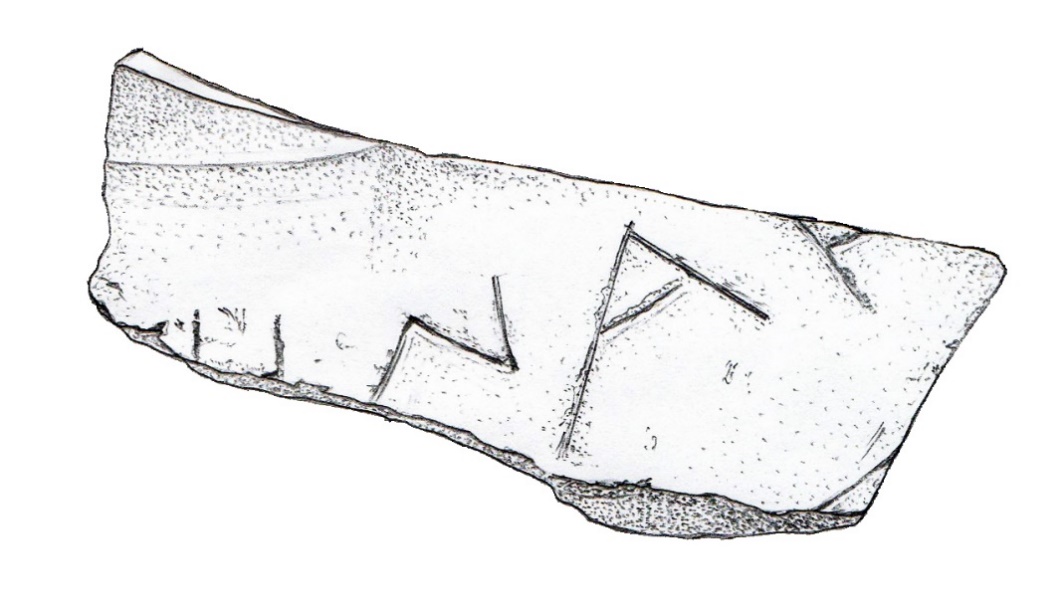

Еще одна надпись (№ 184/2016: рис. 4, 5) была обнаружена на фрагменте небольшого столового кувшина, диаметр тулова которого составлял всего 21 см. Надпись процарапана на плечиках кувшина горизонтально – под горловиной. Переход от последней к тулову оформлен рельефным линейным пояском, что было традиционно в имитировании дорогой металлической посуды. Рис. 4

Рис. 5

Данный фрагмент был также обнаружен на участке, расположенном к северо-западу от Скального комплекса и подвала № 2. Происходит он из дернового слоя, который предположительно датируется II в. до н.э. Обломок неправильной пятиугольной формы: левый излом – 22мм, верхний – 93 мм, правый – 20 мм, правый изгиб – 20 мм, нижний – 65 мм.

Аутопсия позволила установить, что по сколу справа виден верхний уголок зигзагообразной дзеты, а за ней следуют эта, ню, альфа и левая половина ещё одной эты (поскольку, кроме альфы, ни одна литера целиком не сохранилась, их измерение не проводилось). Наклонное ню с укороченной правой вертикалью и альфа с косой перекладиной снова выглядят поразительно архаично, особенно на фоне позднего облика дзеты.

Из первых четырёх букв уверенно выстраивается аккузатив имени Зевса (Ζῆνα). Следом надо ожидать его эпиклезу. Лучше всего здесь подходят Ἠλεῖος/ἠέλιος «солнечный» или прямо Ἥλιος «солнце»: Зевс Солнечный / Солнце (Митра/Ахурамазда). Зевс–Гелиос на Востоке идентичен Митре [например: Струве, 1968, с. 117]. Отождествлялся он и с Ахурамаздой в ипостаси Ζεύς Ὠρομάσδης [Gruppe, 1906, S. 1597]. Поэтому встретить его в Бактрии, сопричастной, как известно, рождению зороастризма, всего лишь естественно.

Недаром Зевса принял своим покровителем и правивший в 256–248 гг. до н.э. бактрийский царь Диодот Ι [например: Бикерман, 1985, с. 204 и прим. 61]. Как показывает изучаемое граффито, тот лишь опёрся на давнюю традицию, одинаково близкую всем его подданным – равно грекам и иранцам.

Зевс упомянут в винительном падеже. Для посвящений, где божества фигурируют в дативе, либо, на худой конец, генитиве – ситуация (что требовало бы специальных объяснений) нетривиальная, зато типичная для орфических гимнов. Сам Зевс выведен в аккузативе (κικλήσκω Δία/Ζῆνα κτλ.), например, в Orph. 20 и 73. Как Гелиос он выступает в орфическом фрагменте 46 (123).

Ничего экстраординарного в предложенном понимании нет. Орфизм вообще включал в себя сильные зороастрийские мотивы [Gruppe, 1906, S. 1596 ff.]. Достаточно сказать, что Ахурамазду орфики отождествляли с Фанетом, создателем мира по их версии [Gruppe, 1906, S. 1597].

Сенсационно другое. Считается, что орфические гимны Зевсу возникли относительно поздно – не сильно задолго до 100 г. до н.э. [например: West, 1983, p. 24]. Теперь же можно сказать, что реплика одного из них (чем объясняется и особо тщательная гравировка граффито по обожжённой глине) встречена на северо-западной границе Бактрии не позднее первой трети ΙΙΙ в. до н.э. И пусть то только аллюзия (оборот вроде κικλήσκω] Ζῆνα Ἥ[λιον/ἠ[έλιον создаёт метрические затруднения): сложить полноценный гекзаметр из этих реликтов вряд ли когда удастся, если не будут найдены недостающие теперь фрагменты.

Но и без того – налицо самое настоящее открытие. Мало, что посвящение значительно удревняет датировку подобных ему текстов и говорит о далеко зашедшем в рассматриваемом регионе религиозном синкретизме [ср. Пичикян, Шелов-Коведяев, 1989]. Не менее существенно, что оно показывает степень образованности, как минимум, командования гарнизона на так называемой «далёкой периферии». А заодно – географию и уровень распространения эллинской культуры и её носителей.

3. Посвящение Срошу, или vox magica.

Фрагмент столового кувшина с граффито в три знака был обнаружен во Входном комплексе цитадели крепости Узундара, в золистом слое галереи (рис. 6). Этот пласт стал накапливаться в период, когда цитадель была полностью отрезана от сообщения с основной частью крепости через внутристенный коридор. Галерея вела только во внутренние помещения Западной башни. По всей видимости, это произошло не ранее II в. до н.э. В это время здесь велась хозяйственная деятельность, ремонтные работы. Так, вдоль стен галереи стояли нижние части нескольких хумов, заполненные гипсом. Среди находок, кроме крупных одноручных кувшинов и керамических фляг, стоит также упомянуть каменные зернотерки и куранты. Рис. 6

Девятиугольный обломок неправильной формы (№ 343/2017, рис. 6). Изломы (по кругу слева направо и снизу вверх и затем вниз): 77 мм, 25 мм, 33 мм, 11 мм, 25 мм, 45 мм, 17 мм, 35 мм, 42 мм.

В районе правого верхнего угла, уходя в облом, хорошо читаются курсивные (что не редкость в ΙΙΙ в. до н.э.) буквы, складывающиеся в невозможное в греческом языке звукосочетание – σρω (правая четверть омеги пропала). Высота сигмы и ро – 8 мм, ширина сигмы и оставшейся части омеги – 12 мм, ширина ро – 10 мм, высота её ножки до петли – 5 мм.

В силу указанных выше ограничений эллинской фонетики, приходится видеть в данном буквосочетании одно из двух: σρω есть либо vox magica демона, известного в заклятьях, демотических папирусах и египетской «Книге мёртвых», где он сочетается с Осирисом, а также солярными божествами, космическими силами и демиургом (Ра, Паном, Кмэф/Кнэф и т.п., например: [DT 28; 235.21; PGM IV 1009, 2094; VII 499, 952–958; XII 82, cf. 290; XXXVI 351; SM 44. 7–9; Bevilacqua, Ferradini Troisi, 2009, p. 252, 254–256; cf. Bull. ép. 2010, 637]), и в Узундаре, следовательно, открывающего заклятье, перечисляющее магические сущности; либо – начало имени Сроша/Сраоша, благовестника Ахурамазды, победителя дракона, одного из лиц «троицы» Гат (где он выступает вместе с Ахурамаздой и Артой [МНМ, 1998, с. 467; Дандамаев, Луконин, 1980, с. 328]).

Последнее наиболее заманчиво, так как оно поразительно – сразу не менее, чем на 600 лет – удревнило бы огласовку Срош. Тогда как до сих пор она фиксировалась лишь в среднеперсидском языке Сасанидского Ирана (ΙΙΙ–VII вв. н.э.). А тут она была бы найдена в слое ΙΙΙ в. до н.э., и в регулярном для греческого слиянии (α+ο=ω), что позволяет привести новый аргумент в пользу влияния эллинских парадигм на персидскую речь.

Само посвящение Срошу на Узундаре логично. И из-за близости Бактрии родине зороастризма [Струве, 1968, с. 115 слл., 125–146; Дандамаев, Луконин, 1980, с. 305, 308, 328; ср. Пичикян, Шелов-Коведяев, 1989]. И из-за опубликованного выше (пункт 2) найденного неподалёку вотива Зевсу в облике Митры/Ахурамазды.

Впрочем, и первый вариант не менее замечателен. Он утверждает культурный континуум от Египта до крайнего северо-востока эллинистической ойкумены.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ / ABBREVIATIONS

МНМ – Мифы народов мира

Bull. ép. – Bulletin épigraphique

DT – Defixionum tabellae

PGM – Papyri Graecae Magicae

SM – Supplementum Magicum

![Центральный, наиболее крупный фрагмент (№ 171/2017, западный сектор, шурф 4, золистый слой; рис. 2) тагоры был выявлен при камеральной обработке керамического комплекса золистого слоя в северо-восточной части Северного двора. Участок местонахождения фрагмента, прилегающий к северному фасу подвала № 2, и его материалы позволяют датировать слой более поздним временем – не ранее конца III в. до н.э. Граффито сопутствуют фрагменты «мегарской» чаши археологически целого профиля. Распространение этого типа столовой посуды (floral bowls) в Греции, согласно исследованию С.И. Ротрофф [Rotroff, 1982, p. 18, pl. 9–15], относится не ранее, чем к последней трети III в. до н.э. Рис. 2 Центральный, наиболее крупный фрагмент (№ 171/2017, западный сектор, шурф 4, золистый слой; рис. 2) тагоры был выявлен при камеральной обработке керамического комплекса золистого слоя в северо-восточной части Северного двора. Участок местонахождения фрагмента, прилегающий к северному фасу подвала № 2, и его материалы позволяют датировать слой более поздним временем – не ранее конца III в. до н.э. Граффито сопутствуют фрагменты «мегарской» чаши археологически целого профиля. Распространение этого типа столовой посуды (floral bowls) в Греции, согласно исследованию С.И. Ротрофф [Rotroff, 1982, p. 18, pl. 9–15], относится не ранее, чем к последней трети III в. до н.э. Рис. 2](https://api.selcdn.ru/v1/SEL_83924/images/publication_images/92954/image2.jpeg)