Костяная втулка с арамейскими буквами из могильника Сакар-чага 3 и проблема контактов центральноазиатских номадов с цивилизациями Передней Азии

Выпуск

2021 год

№ 6

DOI

10.31857/S086919080017957-9

Авторы

Раздел

СТАТЬИ

Страницы

7 - 18

Аннотация

После раскопок выдающегося памятника ранних кочевников Тувы кургана Аржан-2, основное погребение которого датируется второй половиной VII в. до н.э., перед исследователями не мог не встать вопрос о том, какое влияние оказали на его создателей цивилизации Ближнего Востока. Для того, чтобы определить основной круг контактов Аржана-2, следует суммировать все факты, которые могут свидетельствовать о существовании подобных связей. Присутствие в кургане плодов кориандра, а также ювелирных изделий, орнаментированных зернью и эмалью, выполненной в технике настоящего клуазонне, доказывает, что связи Аржана-2 в юго-западном направлении достигали, как минимум, Западного Ирана.

Влиянию культурных традиций Передней Азии на материальный комплекс кургана Аржан-2 способствовали саки Приаралья. Находка в могильнике Сакар-чага 3 костяной втулки с изображением двух противостоящих друг другу кабанов, ближайшие аналогии которым встречаются в курганах Аржан-1и Аржан-2, и арамейских букв йод, хе и вав, относящихся к последней четверти VIII–VII в. до н.э., позволяет утверждать, что саки Приаралья проникали до гор Загроса и озера Урмия, скорее всего, до государства Манна, в котором была в ходу арамейская письменность, а также известны ювелирные изделия, украшенные зернью и клуазонне (клад из Зивие). Однако эти походы могли совершаться только до образования Мидийского царства в конце 670-ых гг. до н.э. Саки Приаралья стали тем передаточным звеном, благодаря которому растения, изделия и технологии, рождённые в среде оседло-земледельческого населения Месопотамии и Западного Ирана, распространились в Центральный и Восточный Казахстан, Туву и даже Синьцзян.

Влиянию культурных традиций Передней Азии на материальный комплекс кургана Аржан-2 способствовали саки Приаралья. Находка в могильнике Сакар-чага 3 костяной втулки с изображением двух противостоящих друг другу кабанов, ближайшие аналогии которым встречаются в курганах Аржан-1и Аржан-2, и арамейских букв йод, хе и вав, относящихся к последней четверти VIII–VII в. до н.э., позволяет утверждать, что саки Приаралья проникали до гор Загроса и озера Урмия, скорее всего, до государства Манна, в котором была в ходу арамейская письменность, а также известны ювелирные изделия, украшенные зернью и клуазонне (клад из Зивие). Однако эти походы могли совершаться только до образования Мидийского царства в конце 670-ых гг. до н.э. Саки Приаралья стали тем передаточным звеном, благодаря которому растения, изделия и технологии, рождённые в среде оседло-земледельческого населения Месопотамии и Западного Ирана, распространились в Центральный и Восточный Казахстан, Туву и даже Синьцзян.

Получено

03.11.2024

Статья

После раскопок выдающегося памятника ранних кочевников Тувы кургана Аржан-2, основное погребение которого датируется второй половиной VII в. до н.э. [Чугунов и др., 2017, с. 179], перед исследователями не мог не встать вопрос о контактах его создателей1 с цивилизациями Ближнего Востока. Так, К.В. Чугунов выдвинул предположение, что на искусство Аржана-2 повлияла культура Бактрии и Маргианы эпохи бронзы, а также генетически связанная с ними культура архаического Хорезма [Чугунов, 2016, с. 243]. Однако при этом остаётся совершенно неясным, где на протяжении почти пятисот лет, прошедших между исчезновением Бактрийско-Маргианского археологического комплекса (БМАК) и формированием раннескифской культуры, могли сохраняться традиции ювелиров и торевтов II тыс. до н.э. [Чугунов, 2016, с. 246].

Г. Парцингер считал, что сеть связей Аржана-2 идёт в юго-западном направлении до дельты Сырдарьи, отчетливо проявляясь в некоторых элементах стиля украшений, предметах декора, применении железа для парадного оружия, элементах конской сбруи, остатках привезённых издалека растений. Вместе с этим он затруднялся указать, с какими цивилизациями Передней Азии мог контактировать Аржан-2, и даже сделал парадоксальный – в свете приведённого в коллективной монографии материала – вывод об определённой изолированности памятника и отсутствии на него ощутимых влияний извне [Чугунов и др., 2017, c. 314, 316, 319–320]. Е.В. Переводчикова, напротив, предполагала наличие контактов центральноазиатских кочевников с переднеазиатской традицией, но датировала их ахеменидским временем [Переводчикова, 2020, c. 160, 163 (с предшествующей литературой)].

Для того, чтобы определить основной круг контактов Аржана-2 на Ближнем Востоке, следует суммировать все факты, которые могут свидетельствовать о существовании подобных связей. Начнём с растений. Большинство семян, косточек и клубней, обнаруженных в погребальной камере 5 кургана Аржан-2 (вишня, черемуха, сыть, морковь, просо), принадлежат растениям, распространённым на территории Казахстана и Средней Азии, но ближайшим к Туве регионом произрастания кориандра является Ближний Восток, в частности, Иран [Чугунов и др., 2017, с. 250].

Ювелирные изделия кургана Аржан-2 орнаментировались эмалью, выполненной в технике клуазонне [Чугунов и др., 2017, с. 198, рис. 162, 163, 177, 180]. Следует отметить, что в литературе проводится различие между эмалевыми вставками (cloisonné inlay) и настоящим клуазонне (“true” cloisonné) [McKeon, 1973, p. 111, not. 15]. В первом случае фрагмент уже изготовленной стеклянной пасты подгоняется под размер каста, после чего закрепляется в ячейке. Суть второго способа состоит в том, что касты заполняются истолчённым в порошок стеклом до верхнего края перегородки, а обжиг производится in situ [McKeon, 1973, p. 111, not. 15; Moorey, 1999, p. 214; Балахванцев, Яблонский, 2007, с. 144–145 (с предшествующей литературой)]. Если эмалевые инкрустации появились в Месопотамии ещё в III тыс. до н.э., а затем широко распространились по всему Ближнему Востоку: в Сирии, Египте, Закавказье, Эламе, Западном Иране [Maxwell-Hyslop, 1971, p. 65, 75, 84, 118; McKeon, 1973, p. 111–113; Teeter, 1981], то настоящее клуазонне возникло значительно позднее. Самые ранние примеры его использования зафиксированы на Кипре в XII–XI вв. до н.э. [Åström, 1967, p. 102; Moorey, 1999, p. 215]. Для VIII–VII вв. до н.э. о настоящем клуазонне можно говорить только применительно к изделиям из гробниц ассирийских цариц в Нимруде и клада из Зивие (Манна, Северо-Западный Иран) [Moorey, 1998, p. 162; 1999, p. 215; Oates, Oates, 2001, p. 240; Collon, 2010, p. 152; ср. Hussein, 2016, p. 20, 37, 39, 72–73, 77, 83, 92, 118, 123, pl. 15e, 44c, 69a, 72a–b, 75a, 140e, 151a,c ,160e]. Поскольку эмаль Аржана-2 является подлинным клуазонне2, то изготовившие её мастера должны были – прямо или опосредовано – познакомиться с ювелирным искусством Ассирии3.

Для орнаментации ювелирных изделий из Аржана-2 их создатели активно использовали зернь [Чугунов и др., 2017, с. 197, рис. 165, 168, 177, 178, 180]. На Ближнем Востоке самый ранний пример использования грануляции происходит из гробницы царицы Пуаби в Уре (XXV в. до н.э.). Затем эта техника на протяжении II – первых веков I тыс. до н.э. из Междуречья проникает в Элам, Финикию, Закавказье, Египет, на Кипр и в Западный Иран [Maxwell-Hyslop, 1971, p. 36–37, 70, 75–78, 84, 86, 102, 104, 109, 118, 120, 131, 159, 164, 168, 171, 190, 199–200]. В VIII–VII вв. до н.э. зернь широко используется в ювелирном деле Ассирии и Манны [Maxwell-Hyslop, 1971, p. 207, 244; Hussein, 2016, p. 18–19]. Любимым приёмом ассирийских ювелиров стало украшение изделий треугольниками из зерни [Hussein, 2016, p.7–8, 14, 15, 20–21, 34–35, 36, 37, 126, pl. 15a, 16a–b, 37b, 38, 44a–b,d, 45b, 70c, 73c, 106a, 140a–d, 144b–c, 151b–c,e]. Аналогичным образом оформлены муфты серёг и ворворка из основного погребения Аржана-2 [Чугунов и др., 2017, рис. 163, 179, 180].

Какие же выводы можно сделать из представленного материала? Несомненно, что связи Аржана-2 в юго-западном направлении достигали, как минимум, Западного Ирана. Кроме того, судя по знакомству ювелиров Тувы с подлинным клуазонне и дате сооружения основного погребения кургана, наиболее вероятно, что эти контакты следует датировать VIII–VII вв. до н.э. Но при каких обстоятельствах культурные традиции Передней Азии смогли повлиять на материальный комплекс кургана Аржан-2? Представляется, что в поисках ответа на этот вопрос нам может помочь анализ одного артефакта, обнаруженного за три тысячи километров от Тувы.

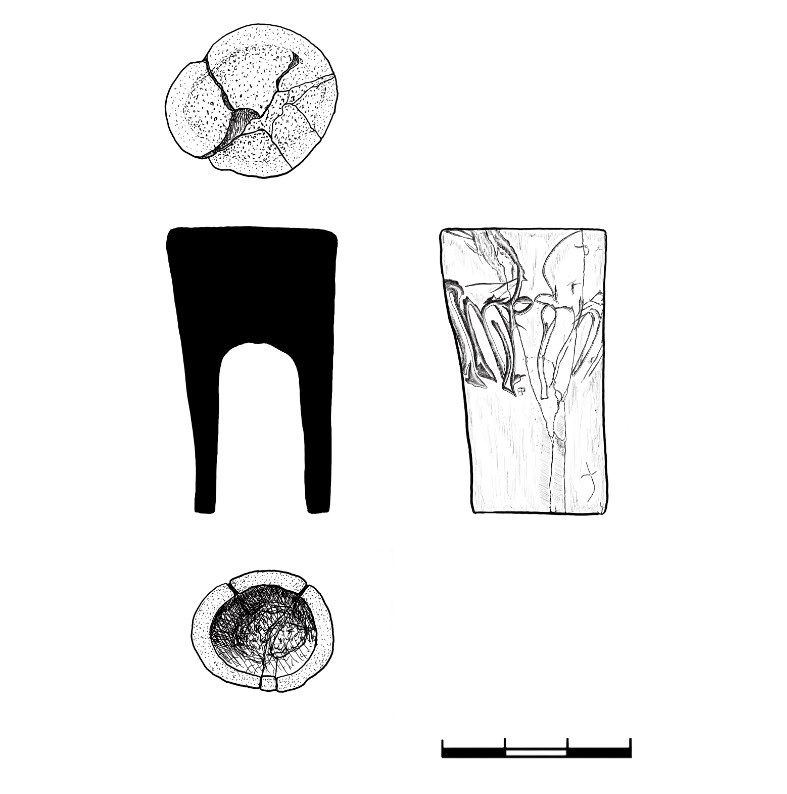

В 1983 г. в ходе раскопок кургана 4 могильника Сакар-чага 3 в Присарыкамышской дельте Амударьи (современный Туркменистан), возле левой руки скелета 3, составлявшего вместе со скелетом 4 самое раннее парное погребение кургана, была найдена костяная втулка (рис. 1, 2)4 с изображением двух противостоящих друг другу кабанов. Втулка, которая, скорее всего, служила игольницей5, неоднократно публиковалась и в конечном счёте была – как и все могильники Сакар-чаги – датирована концом VIII–VII вв. до н.э. [Яблонский, 1985; 1986, рис. 3; 1991, с. 88, рис. 1; 2015, рис. 9,1].

К сожалению, находка долгое время была недоступна для исследователей, и об этом интереснейшем артефакте приходилось судить лишь по имеющимся прорисовкам. Только в марте 2020 года благодаря помощи хранителя материалов из Сакар-чаги с.н.с. ГМИНВ С.Б. Болелова одному из соавторов удалось приступить к работе с вещью, за что мы выражаем уважаемому Сергею Борисовичу нашу искреннюю благодарность.

В верхней части втулки воспроизведены в профиль два кабана, противостоящие друг другу (рис. 3, 4). Изображения контурные, выполненные углублёнными прорезанными линиями. При этом линии контура фигуры кабана, расположенного слева, проточены канавкой шириной 1,0-1,2 мм, тогда как фигура его визави только намечена, а копыта на ногах совсем не обозначены.

Кабаны воспроизведены с низко опущенной головой, прямыми передними ногами и полусогнутыми задними (у кабана слева ноги более выпрямлены, у кабана справа более подогнуты). Голова узкая, морда неестественно удлинённая, горбоносая. Контуром выделен нос-пятачок, нижняя челюсть обозначена одной линией. Клык в виде небольшого острого отростка над носом показан только у кабана слева. Глаз – миндалевидный, торчащее небольшое ухо – овальное. Сразу за ухом начинается массивная холка, возможно, заканчивающаяся в районе плеча острым выступом, лишь намеченным коротким штрихом. У кабана слева верхняя часть туловища выходит за пределы изделия. У обоих животных изображены все ноги. У кабана слева чётко проработана нижняя часть ног с выступающими суставами и острыми копытами. Верхняя часть задних ног воспроизведена с нарушением пропорций и естественных изгибов (особенно у кабана справа).

Представленная композиция с противостоящими животными типична для скифского зооморфного искусства, а вот стиль изображения по-своему уникален (прежде всего, это касается особенностей воспроизведения удлинённой головы). Наиболее близкой аналогией сакар-чагинским кабанам являются кабаны, воспроизведенные на плитах из кургана Аржан-2 в Туве: на плите № 15/02 из кромлеха животные также изображены противостоящими друг друга, а на плитах из могилы 13 и № 8/02 из кромлеха – одиночными [Чугунов и др., 2017, рис. 114,2; 116,3; 119,4; 125]. Подобные кабаны, имеющие, правда, некоторые стилистические отличия, изображены и на фрагменте оленного камня, происходящего из каменной насыпи кургана Аржан-1 в Туве [Грязнов, 1980, рис. 29,2]6.

Для всех упомянутых изображений кабанов характерны такие черты, как воспроизведение всех четырёх стройных ног с острыми треугольными копытами и массивная холка с подтреугольным выступом над плечом, которая, возможно, обозначает выступающий гребень щетины на холке [Канторович, 2001, с. 206–207].

Исходя из находок изображений рассматриваемого типа на двух ключевых памятниках – курганы Аржан-1 и Аржан-2 – можно сказать, что они бытовали в промежуток времени после возведения кургана Аржана-1, что фиксируется установкой на насыпи оленного камня (нижняя граница), и до сооружения кургана Аржан-2 (верхняя граница). В последнем случае, плиты с изображениями животных (петроглифами) были добыты со скального выхода в 2 км к СВ от кургана на склоне невысокого хребта Кара-Орга [Чугунов, 2011(1), с. 264]. Они были положены преимущественно в основание кромлеха, а также использованы в конструкции могилы 13, почти синхронной основной гробнице. Это говорит о том, что изображения были петроглифами, нанесёнными на скалу за некоторое время до начала строительства насыпи кургана Аржан-2 [Чугунов, 2008, с. 61–62].

В тоже время в центральной могиле 5 кургана Аржан-2 найдено золотое украшение головного убора в виде фигуры оленя [Чугунов и др., 2017, табл. 1,1; 33,1], имеющее все главные стилистические признаки рассматриваемой группы: четыре стройные ноги с опущенными копытами, треугольный «горбик» над плечом, особый изгиб шеи и положение головы. К.В. Чугунов отнёс данное изображение к немногочисленной группе II изделий в «зверином стиле» из кургана Аржан-2, которые отличают как инновационные признаки (использование знака в виде запятой, в целом характерного для изделий из данного кургана, и эмали в декоре), так и преемственность с петроглифами предшествующего времени [Чугунов, 2011(2), с. 41, 43, 56]. Не исключено, что изображение оленя в данном случае является ситуативной репликой со стилистического образа предшествующего времени, поскольку в целом комплекс изделий в «зверином стиле» из кургана Аржан-2 относится уже к последующему культурно-хронологическому пласту [Полидович, 2015, с. 222, 224–226].

В выделенном массиве изображений копытных животных сакар-чагинские кабаны занимают особое положение, поскольку их выделяют некоторые стилистические особенности: подтреугоный «горбик» здесь не акцентирован, а только намечен, а копыта не опущены вниз, как у других животных (поза животного «на пуантах»). Является ли это хронологическим или территориальным признаком, или же индивидуальной особенностью мастера, пока сказать трудно.

Кроме изображения кабанов на втулке имеется несколько знаков. Они воспроизводятся на всех опубликованных прорисовках, но лишь однажды [Яблонский, 1986, с. 49] автор находки прямо упомянул об их существовании и сравнил со знаками на знаменитой чаше из кургана Иссык. Работа с оригиналом показала, что знаки были нанесены на втулку мелкими отрывистыми касаниями очень тонким острым предметом, причём менее умелой рукой, чем та, которая исполнила композицию с кабанами. Также выяснилось, что старая прорисовка весьма неточно передавала начертания знаков, из которых некоторые были арамейскими буквами.

Обратимся к группе из двух знаков, расположенной левее и ниже задних ног левого кабана (рис. 4). Первый справа из них (рис. 5) – это буква йод. Она многократно встречается как в лапидарных, так и курсивных надписях IX–VII вв. до н.э. [Dupont-Sommer, 1964, p. 116, fig. 3; Naveh, 1970, fig. 1, 2,1,6; Herr, 1978, fig. 28; Bordreuil, 1986, № 89, 92, 95, 100, 102, 103, 111; Fitzmyer, 1995, pl. XII–XIII; Lemaire, 1998, p. 17], но в VII в. до н.э. её размеры значительно уменьшаются [Naveh, 1970, p. 10, 20; Fales, 1986, p. 126, pl. XIII–XIV; Bordreuil, Briquel-Chatonnet, 1996–1997, fig. 9]. К тому же с VIII в. до н.э. с йод начинают происходить серьёзные изменения: наряду со старой появляется новая форма в виде косой наклонной черты с отходящей от неё влево маленькой перекладиной [Naveh, 1970, p. 20, fig. 3; Fales, 1986, p. 126, pl. XIII–XIV; Herr, 1998, p. 59; Kwasman, 2000, fig. 1–3; Radner, 2002, S. 86; Attardo, 2005, p. 668].

Второй знак является буквой хе (рис. 5). Подобная форма появляется в последней четверти VIII в. до н.э. [Naveh, 1970, p. 11, fig. 2,2; Herr, 1978, p. 14, fig. 25; 1998, p. 59, fig. 3] и бытует на протяжении VII–IV вв. до н.э. [Naveh, 1970, p. 19, fig. 2–12; Dupont-Sommer, 1964, p. 116, fig. 3; Fales, 1986, p. 112, pl. XIII–XIV; Lemaire 2001, 31–32, fig. 2a; Fales, Attardo, 2005, p. 663, № 54, 55; Attardo, 2005, p. 668, not. 226; Балахванцев, 2016, с. 19].

Ещё один изолированный знак находится выше рассмотренной только что группы, левее задних ног левого кабана (рис. 6). Он полностью соответствует той форме букве вав, которая фиксируется в надписях X–VIII вв. до н.э. [Naveh, 1970, p. 9, fig. 1; Herr, 1978, fig. 5; 1998, p. 59, fig. 3], в частности, на стелах из Сфире [Dupont-Sommer, Starcky, 1958, p. 6, pl. III; Fitzmyer, 1995, pl. XII–XIII], и встречается ещё в VII в. до н.э. [Herr, 1998, p. 59, fig. 3; Fales, 1986, p. 113; Lemaire 2001, fig. 1b, 3d; Attardo, 2005, p. 662, № 51].

Суммированные выше факты позволяют прийти к выводу, что по палеографическим основаниям буквы на втулке из Сакар-чаги 3 следует отнести к последней четверти VIII–VII в. до н.э., что хорошо согласуется как с датировкой самого памятника, определённой археологическими методами, так и с хронологическими рамками, внутри которых существовали изображения кабанов подобного типа.

В конце VIII – первой половине VII в. до н.э. восточная граница сферы использования арамейского языка и письменности находилась в Западном Иране. Из государства Манна, располагавшегося в долине реки Джагату, к юго-западу от озера Урмия, происходит большая арамейская надпись конца VIII в. до н.э., обнаруженная в районе Букана [Lemaire, 1998; Fales, 2003]. В созданных в 715 г. до н.э. после завоеваний Саргона II ассирийских провинциях на территории от современной ирано-иракской границы до линии Зенджан – Казвин – Хамадан были размещены депортированные жители Израиля и других областей «страны Хатти» [Дьяконов, 2008, с. 225, 241], являвшиеся носителями арамейской письменной традиции [Балахванцев, 2016, с. 20]. Следовательно, для того, чтобы оказаться в местах, где писали по-арамейски, сакарчагинцы должны были достигнуть, как минимум, гор Загроса и озера Урмия.

Разумеется, речь может идти отнюдь не о поездке нескольких лиц с торговыми целями, а о военном походе. Ещё в 2014 г. один из авторов статьи обратил внимание на то что, в ахеменидскую эпоху в десятый мидийский податной округ входили ортокорибантии [Hdt. III. 92]. Этот экзоэтноним является калькой с древнеперсидского tigraxaudā и означает «острошапочные». Они не могли быть никем иными, как частью переселившихся в Мидию саков тиграхауда7, или массагетов, которые обитали к востоку от Каспийского моря за рекой Араксом–Узбоем [Hdt. I. 201, 204]. Логично предположить, что это переселение было следствием их походов в Cеверо-Западный Иран [Балахванцев, 2017, с. 117 (с предшествующей литературой)].

Что можно сказать о датировке этих походов? В VIII – первой трети VII вв. до н.э. Мидия состояла из огромного количества мельчайших раннегосударственных образований, не способных оказать эффективное сопротивление иноземным захватчикам. Положение изменилось после того, как в результате антиассирийского восстания в конце 70 гг. VII в. до н.э. [Дьяконов, 2008, с. 276–283; Медведская, 2018, с. 155] возникло Мидийское царство, с мощью которого была вынуждена считаться даже Ассирия [Медведская, 2018, с. 158–159]. Естественно прийти к выводу, что наиболее вероятным временем вторжения саков в Cеверо-Западный Иран был период мидийской раздробленности, когда номады могли в одних случаях прокладывать себе путь силой, а в других – договариваться с местными правителями, используя в своих интересах царившую среди них вражду. Проход же сакской конницы через изрезанную горными хребтами всю территорию Мидии, которую очень легко оборонять, после появления там сильной центральной власти выглядит крайне маловероятным [ср. Дьяконов, 2008, с. 262–263].

Но как тогда быть с утверждением Геродота [Hdt. I. 103–104, 106] о господстве скифов над Мидией? Среди исследователей существуют различные точки зрения по поводу слов Отца истории: одни признают важную роль, сыгранную скифами в политической истории всего Ближнего Востока того времени [Дьяконов, 2008, с. 296–299], а другие практически полностью её элиминируют [Медведская, 2018, с. 186, 189, 191 (с предшествующей литературой)]. Представляется, что истина в данном случае находится где-то посередине. Скифы – как северокавказские, так и среднеазиатские – могли совершать и даже наверняка совершали набеги на Мидию. Возможно, что в середине – второй половине VII в. до н.э. мидийским царям приходилось откупаться от них подарками и данью, но говорить о господстве скифов над Мидией столь же неверно, как и о власти крымских татар над Московским царством при Иване Грозном.

По нашему мнению, втулка с арамейскими буквами из Сакар-Чаги является еще одним доказательством того, что в конце VIII – первой трети VII в. до н.э. саки Приаралья поддерживали контакты с цивилизациями Ближнего Востока, прежде всего, с Маннейским царством, в котором была в ходу арамейская письменность, а также известны ювелирные изделия, украшенные зернью и клуазонне (клад из Зивие)8. Они стали тем передаточным звеном, благодаря которому растения, изделия и технологии, рождённые в среде оседло-земледельческого населения Месопотамии и Западного Ирана, распространились в Центральный9 и Восточный Казахстан10, Туву и даже Синьцзян11.

1. Следует заметить, что хотя Аржан-2 принадлежит к скифской культурно-исторической общности, оставившее его население в этническом отношении не имело со скифами ничего общего [Балахванцев, 2013, с. 353].

Г. Парцингер считал, что сеть связей Аржана-2 идёт в юго-западном направлении до дельты Сырдарьи, отчетливо проявляясь в некоторых элементах стиля украшений, предметах декора, применении железа для парадного оружия, элементах конской сбруи, остатках привезённых издалека растений. Вместе с этим он затруднялся указать, с какими цивилизациями Передней Азии мог контактировать Аржан-2, и даже сделал парадоксальный – в свете приведённого в коллективной монографии материала – вывод об определённой изолированности памятника и отсутствии на него ощутимых влияний извне [Чугунов и др., 2017, c. 314, 316, 319–320]. Е.В. Переводчикова, напротив, предполагала наличие контактов центральноазиатских кочевников с переднеазиатской традицией, но датировала их ахеменидским временем [Переводчикова, 2020, c. 160, 163 (с предшествующей литературой)].

Для того, чтобы определить основной круг контактов Аржана-2 на Ближнем Востоке, следует суммировать все факты, которые могут свидетельствовать о существовании подобных связей. Начнём с растений. Большинство семян, косточек и клубней, обнаруженных в погребальной камере 5 кургана Аржан-2 (вишня, черемуха, сыть, морковь, просо), принадлежат растениям, распространённым на территории Казахстана и Средней Азии, но ближайшим к Туве регионом произрастания кориандра является Ближний Восток, в частности, Иран [Чугунов и др., 2017, с. 250].

Ювелирные изделия кургана Аржан-2 орнаментировались эмалью, выполненной в технике клуазонне [Чугунов и др., 2017, с. 198, рис. 162, 163, 177, 180]. Следует отметить, что в литературе проводится различие между эмалевыми вставками (cloisonné inlay) и настоящим клуазонне (“true” cloisonné) [McKeon, 1973, p. 111, not. 15]. В первом случае фрагмент уже изготовленной стеклянной пасты подгоняется под размер каста, после чего закрепляется в ячейке. Суть второго способа состоит в том, что касты заполняются истолчённым в порошок стеклом до верхнего края перегородки, а обжиг производится in situ [McKeon, 1973, p. 111, not. 15; Moorey, 1999, p. 214; Балахванцев, Яблонский, 2007, с. 144–145 (с предшествующей литературой)]. Если эмалевые инкрустации появились в Месопотамии ещё в III тыс. до н.э., а затем широко распространились по всему Ближнему Востоку: в Сирии, Египте, Закавказье, Эламе, Западном Иране [Maxwell-Hyslop, 1971, p. 65, 75, 84, 118; McKeon, 1973, p. 111–113; Teeter, 1981], то настоящее клуазонне возникло значительно позднее. Самые ранние примеры его использования зафиксированы на Кипре в XII–XI вв. до н.э. [Åström, 1967, p. 102; Moorey, 1999, p. 215]. Для VIII–VII вв. до н.э. о настоящем клуазонне можно говорить только применительно к изделиям из гробниц ассирийских цариц в Нимруде и клада из Зивие (Манна, Северо-Западный Иран) [Moorey, 1998, p. 162; 1999, p. 215; Oates, Oates, 2001, p. 240; Collon, 2010, p. 152; ср. Hussein, 2016, p. 20, 37, 39, 72–73, 77, 83, 92, 118, 123, pl. 15e, 44c, 69a, 72a–b, 75a, 140e, 151a,c ,160e]. Поскольку эмаль Аржана-2 является подлинным клуазонне2, то изготовившие её мастера должны были – прямо или опосредовано – познакомиться с ювелирным искусством Ассирии3.

2. Мы благодарим за эту крайне ценную информацию наших коллег из Государственного Эрмитажа – Р.С. Минасяна и К.В. Чугунова, работавших с ювелирными изделиями из кургана «вживую».

3. Предположение Е.В. Переводчиковой о китайском происхождении аржанских эмалей [Переводчикова, 2020, c. 161] плохо согласуется с фактами: самый ранний пример использования стекла для инкрустации в Китае относится к началу V в. до н.э. [Gan Fuxi, 2009, p. 13, photo 1.5], а настоящее клуазонне появляется только в эпоху Хань [Singer, 1971, p. 28].

3. Предположение Е.В. Переводчиковой о китайском происхождении аржанских эмалей [Переводчикова, 2020, c. 161] плохо согласуется с фактами: самый ранний пример использования стекла для инкрустации в Китае относится к началу V в. до н.э. [Gan Fuxi, 2009, p. 13, photo 1.5], а настоящее клуазонне появляется только в эпоху Хань [Singer, 1971, p. 28].

Для орнаментации ювелирных изделий из Аржана-2 их создатели активно использовали зернь [Чугунов и др., 2017, с. 197, рис. 165, 168, 177, 178, 180]. На Ближнем Востоке самый ранний пример использования грануляции происходит из гробницы царицы Пуаби в Уре (XXV в. до н.э.). Затем эта техника на протяжении II – первых веков I тыс. до н.э. из Междуречья проникает в Элам, Финикию, Закавказье, Египет, на Кипр и в Западный Иран [Maxwell-Hyslop, 1971, p. 36–37, 70, 75–78, 84, 86, 102, 104, 109, 118, 120, 131, 159, 164, 168, 171, 190, 199–200]. В VIII–VII вв. до н.э. зернь широко используется в ювелирном деле Ассирии и Манны [Maxwell-Hyslop, 1971, p. 207, 244; Hussein, 2016, p. 18–19]. Любимым приёмом ассирийских ювелиров стало украшение изделий треугольниками из зерни [Hussein, 2016, p.7–8, 14, 15, 20–21, 34–35, 36, 37, 126, pl. 15a, 16a–b, 37b, 38, 44a–b,d, 45b, 70c, 73c, 106a, 140a–d, 144b–c, 151b–c,e]. Аналогичным образом оформлены муфты серёг и ворворка из основного погребения Аржана-2 [Чугунов и др., 2017, рис. 163, 179, 180].

Какие же выводы можно сделать из представленного материала? Несомненно, что связи Аржана-2 в юго-западном направлении достигали, как минимум, Западного Ирана. Кроме того, судя по знакомству ювелиров Тувы с подлинным клуазонне и дате сооружения основного погребения кургана, наиболее вероятно, что эти контакты следует датировать VIII–VII вв. до н.э. Но при каких обстоятельствах культурные традиции Передней Азии смогли повлиять на материальный комплекс кургана Аржан-2? Представляется, что в поисках ответа на этот вопрос нам может помочь анализ одного артефакта, обнаруженного за три тысячи километров от Тувы.

В 1983 г. в ходе раскопок кургана 4 могильника Сакар-чага 3 в Присарыкамышской дельте Амударьи (современный Туркменистан), возле левой руки скелета 3, составлявшего вместе со скелетом 4 самое раннее парное погребение кургана, была найдена костяная втулка (рис. 1, 2)4 с изображением двух противостоящих друг другу кабанов. Втулка, которая, скорее всего, служила игольницей5, неоднократно публиковалась и в конечном счёте была – как и все могильники Сакар-чаги – датирована концом VIII–VII вв. до н.э. [Яблонский, 1985; 1986, рис. 3; 1991, с. 88, рис. 1; 2015, рис. 9,1].

4. Рисунки 1, 3, 5, 6 находятся на цветной вклейке.

5. Автор находки считал её навершием [Яблонский, 1985, с. 343; 1986, 47–49; 1991, с. 73; 2015, с. 109], но для этого она, по нашему мнению, слишком мала.

5. Автор находки считал её навершием [Яблонский, 1985, с. 343; 1986, 47–49; 1991, с. 73; 2015, с. 109], но для этого она, по нашему мнению, слишком мала.

Рис. 1. Втулка из Сакар-чаги 3 (фото). Fig. 1. Sleeve from Sakar-chaga 3 (photo).

Рис. 2. Аксонометрия и профили. Fig. 2. Axonometry and profiles.

К сожалению, находка долгое время была недоступна для исследователей, и об этом интереснейшем артефакте приходилось судить лишь по имеющимся прорисовкам. Только в марте 2020 года благодаря помощи хранителя материалов из Сакар-чаги с.н.с. ГМИНВ С.Б. Болелова одному из соавторов удалось приступить к работе с вещью, за что мы выражаем уважаемому Сергею Борисовичу нашу искреннюю благодарность.

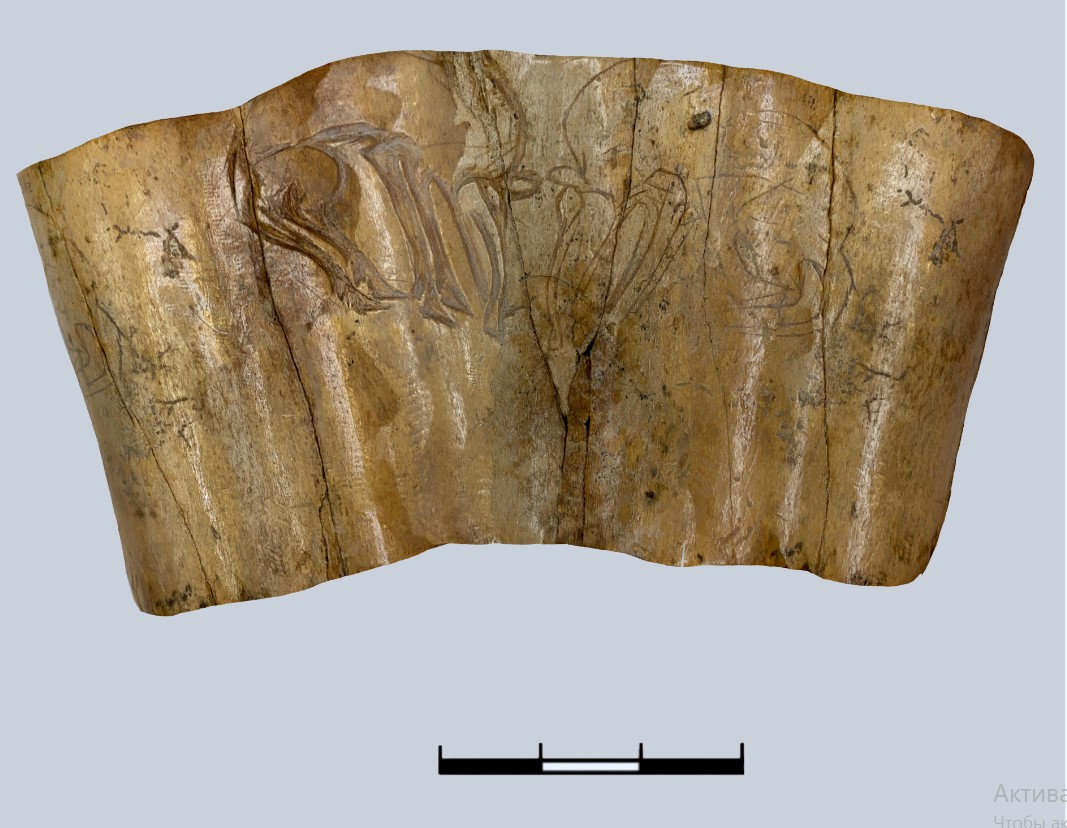

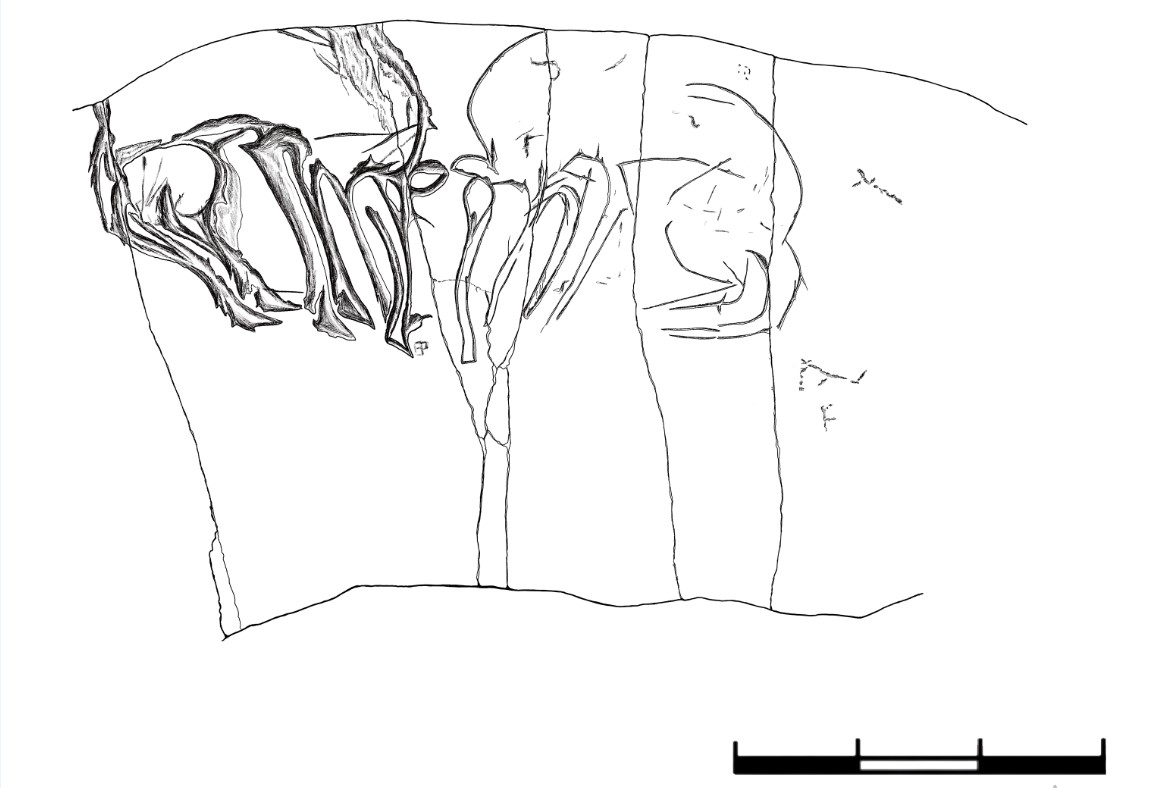

В верхней части втулки воспроизведены в профиль два кабана, противостоящие друг другу (рис. 3, 4). Изображения контурные, выполненные углублёнными прорезанными линиями. При этом линии контура фигуры кабана, расположенного слева, проточены канавкой шириной 1,0-1,2 мм, тогда как фигура его визави только намечена, а копыта на ногах совсем не обозначены.

Рис. 3. Развертка изображения (фото). Fig. 3. Scanning the image (photo).

Рис. 4. Развертка изображения (прорисовка). Fig. 4. Scanning the image (drawing).

Кабаны воспроизведены с низко опущенной головой, прямыми передними ногами и полусогнутыми задними (у кабана слева ноги более выпрямлены, у кабана справа более подогнуты). Голова узкая, морда неестественно удлинённая, горбоносая. Контуром выделен нос-пятачок, нижняя челюсть обозначена одной линией. Клык в виде небольшого острого отростка над носом показан только у кабана слева. Глаз – миндалевидный, торчащее небольшое ухо – овальное. Сразу за ухом начинается массивная холка, возможно, заканчивающаяся в районе плеча острым выступом, лишь намеченным коротким штрихом. У кабана слева верхняя часть туловища выходит за пределы изделия. У обоих животных изображены все ноги. У кабана слева чётко проработана нижняя часть ног с выступающими суставами и острыми копытами. Верхняя часть задних ног воспроизведена с нарушением пропорций и естественных изгибов (особенно у кабана справа).

Представленная композиция с противостоящими животными типична для скифского зооморфного искусства, а вот стиль изображения по-своему уникален (прежде всего, это касается особенностей воспроизведения удлинённой головы). Наиболее близкой аналогией сакар-чагинским кабанам являются кабаны, воспроизведенные на плитах из кургана Аржан-2 в Туве: на плите № 15/02 из кромлеха животные также изображены противостоящими друг друга, а на плитах из могилы 13 и № 8/02 из кромлеха – одиночными [Чугунов и др., 2017, рис. 114,2; 116,3; 119,4; 125]. Подобные кабаны, имеющие, правда, некоторые стилистические отличия, изображены и на фрагменте оленного камня, происходящего из каменной насыпи кургана Аржан-1 в Туве [Грязнов, 1980, рис. 29,2]6.

6. Отметим, что на оленном камене из кургана Аржан-1 воспроизведены кабаны двух разных стилистических типов. Одни из них изображены при помощи силуэта, вторые (близкие к сакар-чагинским) – контурного рисунка.

Для всех упомянутых изображений кабанов характерны такие черты, как воспроизведение всех четырёх стройных ног с острыми треугольными копытами и массивная холка с подтреугольным выступом над плечом, которая, возможно, обозначает выступающий гребень щетины на холке [Канторович, 2001, с. 206–207].

Исходя из находок изображений рассматриваемого типа на двух ключевых памятниках – курганы Аржан-1 и Аржан-2 – можно сказать, что они бытовали в промежуток времени после возведения кургана Аржана-1, что фиксируется установкой на насыпи оленного камня (нижняя граница), и до сооружения кургана Аржан-2 (верхняя граница). В последнем случае, плиты с изображениями животных (петроглифами) были добыты со скального выхода в 2 км к СВ от кургана на склоне невысокого хребта Кара-Орга [Чугунов, 2011(1), с. 264]. Они были положены преимущественно в основание кромлеха, а также использованы в конструкции могилы 13, почти синхронной основной гробнице. Это говорит о том, что изображения были петроглифами, нанесёнными на скалу за некоторое время до начала строительства насыпи кургана Аржан-2 [Чугунов, 2008, с. 61–62].

В тоже время в центральной могиле 5 кургана Аржан-2 найдено золотое украшение головного убора в виде фигуры оленя [Чугунов и др., 2017, табл. 1,1; 33,1], имеющее все главные стилистические признаки рассматриваемой группы: четыре стройные ноги с опущенными копытами, треугольный «горбик» над плечом, особый изгиб шеи и положение головы. К.В. Чугунов отнёс данное изображение к немногочисленной группе II изделий в «зверином стиле» из кургана Аржан-2, которые отличают как инновационные признаки (использование знака в виде запятой, в целом характерного для изделий из данного кургана, и эмали в декоре), так и преемственность с петроглифами предшествующего времени [Чугунов, 2011(2), с. 41, 43, 56]. Не исключено, что изображение оленя в данном случае является ситуативной репликой со стилистического образа предшествующего времени, поскольку в целом комплекс изделий в «зверином стиле» из кургана Аржан-2 относится уже к последующему культурно-хронологическому пласту [Полидович, 2015, с. 222, 224–226].

В выделенном массиве изображений копытных животных сакар-чагинские кабаны занимают особое положение, поскольку их выделяют некоторые стилистические особенности: подтреугоный «горбик» здесь не акцентирован, а только намечен, а копыта не опущены вниз, как у других животных (поза животного «на пуантах»). Является ли это хронологическим или территориальным признаком, или же индивидуальной особенностью мастера, пока сказать трудно.

Кроме изображения кабанов на втулке имеется несколько знаков. Они воспроизводятся на всех опубликованных прорисовках, но лишь однажды [Яблонский, 1986, с. 49] автор находки прямо упомянул об их существовании и сравнил со знаками на знаменитой чаше из кургана Иссык. Работа с оригиналом показала, что знаки были нанесены на втулку мелкими отрывистыми касаниями очень тонким острым предметом, причём менее умелой рукой, чем та, которая исполнила композицию с кабанами. Также выяснилось, что старая прорисовка весьма неточно передавала начертания знаков, из которых некоторые были арамейскими буквами.

Обратимся к группе из двух знаков, расположенной левее и ниже задних ног левого кабана (рис. 4). Первый справа из них (рис. 5) – это буква йод. Она многократно встречается как в лапидарных, так и курсивных надписях IX–VII вв. до н.э. [Dupont-Sommer, 1964, p. 116, fig. 3; Naveh, 1970, fig. 1, 2,1,6; Herr, 1978, fig. 28; Bordreuil, 1986, № 89, 92, 95, 100, 102, 103, 111; Fitzmyer, 1995, pl. XII–XIII; Lemaire, 1998, p. 17], но в VII в. до н.э. её размеры значительно уменьшаются [Naveh, 1970, p. 10, 20; Fales, 1986, p. 126, pl. XIII–XIV; Bordreuil, Briquel-Chatonnet, 1996–1997, fig. 9]. К тому же с VIII в. до н.э. с йод начинают происходить серьёзные изменения: наряду со старой появляется новая форма в виде косой наклонной черты с отходящей от неё влево маленькой перекладиной [Naveh, 1970, p. 20, fig. 3; Fales, 1986, p. 126, pl. XIII–XIV; Herr, 1998, p. 59; Kwasman, 2000, fig. 1–3; Radner, 2002, S. 86; Attardo, 2005, p. 668].

Рис. 5. Буквы йод и хе (фото). Fig. 5. Letters yod and he (photo).

Второй знак является буквой хе (рис. 5). Подобная форма появляется в последней четверти VIII в. до н.э. [Naveh, 1970, p. 11, fig. 2,2; Herr, 1978, p. 14, fig. 25; 1998, p. 59, fig. 3] и бытует на протяжении VII–IV вв. до н.э. [Naveh, 1970, p. 19, fig. 2–12; Dupont-Sommer, 1964, p. 116, fig. 3; Fales, 1986, p. 112, pl. XIII–XIV; Lemaire 2001, 31–32, fig. 2a; Fales, Attardo, 2005, p. 663, № 54, 55; Attardo, 2005, p. 668, not. 226; Балахванцев, 2016, с. 19].

Ещё один изолированный знак находится выше рассмотренной только что группы, левее задних ног левого кабана (рис. 6). Он полностью соответствует той форме букве вав, которая фиксируется в надписях X–VIII вв. до н.э. [Naveh, 1970, p. 9, fig. 1; Herr, 1978, fig. 5; 1998, p. 59, fig. 3], в частности, на стелах из Сфире [Dupont-Sommer, Starcky, 1958, p. 6, pl. III; Fitzmyer, 1995, pl. XII–XIII], и встречается ещё в VII в. до н.э. [Herr, 1998, p. 59, fig. 3; Fales, 1986, p. 113; Lemaire 2001, fig. 1b, 3d; Attardo, 2005, p. 662, № 51].

Рис. 6. Буква вав (фото). Fig. 6. Letter waw (photo).

Суммированные выше факты позволяют прийти к выводу, что по палеографическим основаниям буквы на втулке из Сакар-чаги 3 следует отнести к последней четверти VIII–VII в. до н.э., что хорошо согласуется как с датировкой самого памятника, определённой археологическими методами, так и с хронологическими рамками, внутри которых существовали изображения кабанов подобного типа.

В конце VIII – первой половине VII в. до н.э. восточная граница сферы использования арамейского языка и письменности находилась в Западном Иране. Из государства Манна, располагавшегося в долине реки Джагату, к юго-западу от озера Урмия, происходит большая арамейская надпись конца VIII в. до н.э., обнаруженная в районе Букана [Lemaire, 1998; Fales, 2003]. В созданных в 715 г. до н.э. после завоеваний Саргона II ассирийских провинциях на территории от современной ирано-иракской границы до линии Зенджан – Казвин – Хамадан были размещены депортированные жители Израиля и других областей «страны Хатти» [Дьяконов, 2008, с. 225, 241], являвшиеся носителями арамейской письменной традиции [Балахванцев, 2016, с. 20]. Следовательно, для того, чтобы оказаться в местах, где писали по-арамейски, сакарчагинцы должны были достигнуть, как минимум, гор Загроса и озера Урмия.

Разумеется, речь может идти отнюдь не о поездке нескольких лиц с торговыми целями, а о военном походе. Ещё в 2014 г. один из авторов статьи обратил внимание на то что, в ахеменидскую эпоху в десятый мидийский податной округ входили ортокорибантии [Hdt. III. 92]. Этот экзоэтноним является калькой с древнеперсидского tigraxaudā и означает «острошапочные». Они не могли быть никем иными, как частью переселившихся в Мидию саков тиграхауда7, или массагетов, которые обитали к востоку от Каспийского моря за рекой Араксом–Узбоем [Hdt. I. 201, 204]. Логично предположить, что это переселение было следствием их походов в Cеверо-Западный Иран [Балахванцев, 2017, с. 117 (с предшествующей литературой)].

7. Предположение о том, что ортокорибантии были пришедшими из-за Кавказа европейскими скифами [Дьяконов, 2008, с. 260–261], не кажется нам удачным. Дело ведь вовсе не в том, что европейские скифы подобно своим азиатским сородичам носили высокие островерхие шапки, а том, что персы применяли апеллятив tigraxaudā только по отношению к одной из групп среднеазиатских саков. О приходе ортокорибантиев не с севера, а с востока также свидетельствует проникновение в мидийский, а затем древнеперсидский язык сакского по происхождению топонима Parθava-, служившего для обозначения небольшой области на северо-востоке Ирана, находившей между Мидией и землями саков [Балахванцев, 2017, с. 115, 117].

Что можно сказать о датировке этих походов? В VIII – первой трети VII вв. до н.э. Мидия состояла из огромного количества мельчайших раннегосударственных образований, не способных оказать эффективное сопротивление иноземным захватчикам. Положение изменилось после того, как в результате антиассирийского восстания в конце 70 гг. VII в. до н.э. [Дьяконов, 2008, с. 276–283; Медведская, 2018, с. 155] возникло Мидийское царство, с мощью которого была вынуждена считаться даже Ассирия [Медведская, 2018, с. 158–159]. Естественно прийти к выводу, что наиболее вероятным временем вторжения саков в Cеверо-Западный Иран был период мидийской раздробленности, когда номады могли в одних случаях прокладывать себе путь силой, а в других – договариваться с местными правителями, используя в своих интересах царившую среди них вражду. Проход же сакской конницы через изрезанную горными хребтами всю территорию Мидии, которую очень легко оборонять, после появления там сильной центральной власти выглядит крайне маловероятным [ср. Дьяконов, 2008, с. 262–263].

Но как тогда быть с утверждением Геродота [Hdt. I. 103–104, 106] о господстве скифов над Мидией? Среди исследователей существуют различные точки зрения по поводу слов Отца истории: одни признают важную роль, сыгранную скифами в политической истории всего Ближнего Востока того времени [Дьяконов, 2008, с. 296–299], а другие практически полностью её элиминируют [Медведская, 2018, с. 186, 189, 191 (с предшествующей литературой)]. Представляется, что истина в данном случае находится где-то посередине. Скифы – как северокавказские, так и среднеазиатские – могли совершать и даже наверняка совершали набеги на Мидию. Возможно, что в середине – второй половине VII в. до н.э. мидийским царям приходилось откупаться от них подарками и данью, но говорить о господстве скифов над Мидией столь же неверно, как и о власти крымских татар над Московским царством при Иване Грозном.

По нашему мнению, втулка с арамейскими буквами из Сакар-Чаги является еще одним доказательством того, что в конце VIII – первой трети VII в. до н.э. саки Приаралья поддерживали контакты с цивилизациями Ближнего Востока, прежде всего, с Маннейским царством, в котором была в ходу арамейская письменность, а также известны ювелирные изделия, украшенные зернью и клуазонне (клад из Зивие)8. Они стали тем передаточным звеном, благодаря которому растения, изделия и технологии, рождённые в среде оседло-земледельческого населения Месопотамии и Западного Ирана, распространились в Центральный9 и Восточный Казахстан10, Туву и даже Синьцзян11.

8. Важно отметить, что вещи из клада свидетельствуют о высоком уровне развития ювелирного искусства именно в среде маннеев [Дьяконов, 2008, с. 259–260].

9. В относящихся к тасмолинской культуре Центрального Казахстана могильниках Жиланды, Карашокы, Бектауата, Бакыбулаг, Талды-2 присутствуют украшенные зернью конусовидные серьги [Бейсенов, 2018, c. 86–87, рис. 14], абсолютно аналогичные тем, что найдены в Аржане-2.

10. Золотые изделия, орнаментированные зернью и перегородчатой эмалью, были найдены в кургане 5 могильника Чиликта [Черников, 1965, с. 41].

11. В могильнике Янхай (р-н Турфана) на северо-западе Китая обнаружен ламеллярный (чешуйчатый) асссирийский доспех, сделанный из кожи [Wertmann et al., 2021].

9. В относящихся к тасмолинской культуре Центрального Казахстана могильниках Жиланды, Карашокы, Бектауата, Бакыбулаг, Талды-2 присутствуют украшенные зернью конусовидные серьги [Бейсенов, 2018, c. 86–87, рис. 14], абсолютно аналогичные тем, что найдены в Аржане-2.

10. Золотые изделия, орнаментированные зернью и перегородчатой эмалью, были найдены в кургане 5 могильника Чиликта [Черников, 1965, с. 41].

11. В могильнике Янхай (р-н Турфана) на северо-западе Китая обнаружен ламеллярный (чешуйчатый) асссирийский доспех, сделанный из кожи [Wertmann et al., 2021].