Детали головных уборов и диадем из могильника Новозаведенное-II

Представим ниже описание, контекст и интерпретацию интересующих нас находок.

В кургане № 1 в придонном заполнении могильной камеры при расчистке смещённых человеческих костей черепа и рук были обнаружены золотые нашивные бляшки в виде розеток и золотые подвески двух типов.

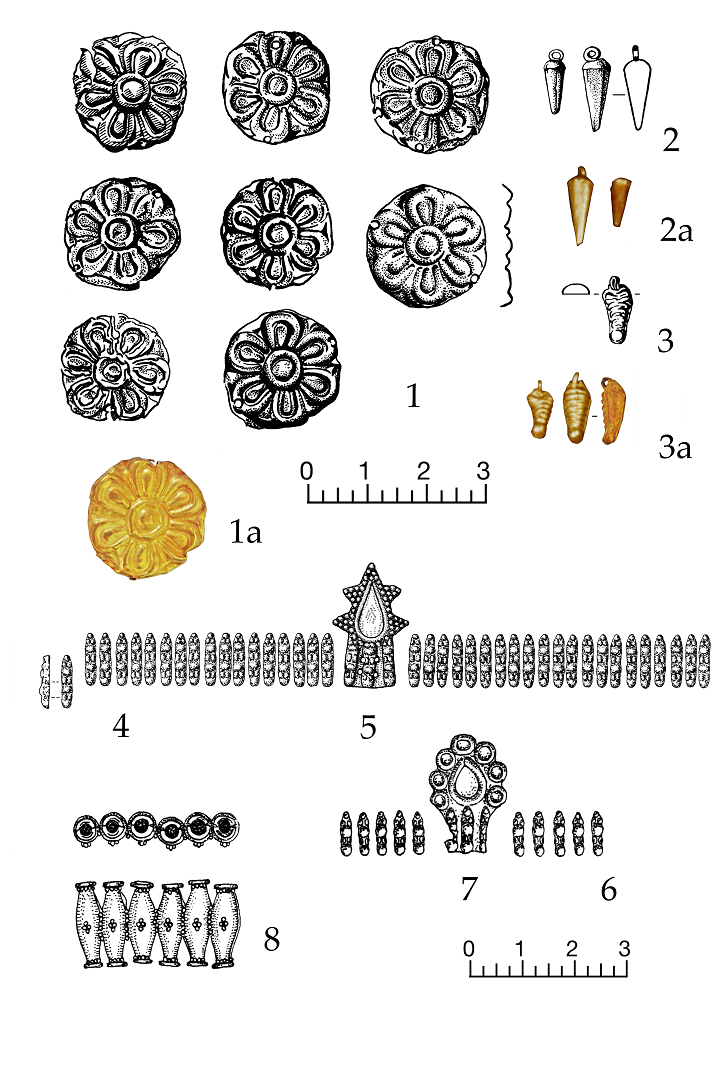

Нашивные бляшки из золотой фольги с тисненым изображением шестилепестковой розетки с выделенным округлым валиком центром (8 экз.) (рис. 1, 1, 1а). Размеры: диаметр – 2 см, толщина листа менее 1 мм. По краям бляшек изнутри довольно грубо пробиты радиально расположенные парные отверстия для нашивки.

Полые конусовидные подвески, состоящие из свернутого спаянного листочка фольги с припаянной округлой крышечкой с проволочной петелькой (2 экз.). Общая длина – 1–1,4 см, толщина листа менее 1 мм (рис. 1, 2, 2а).

Полые треугольные подвески со скругленными краями, спаянные из трех деталей (2 экз.). На плоское основание напаяна передняя выпуклая пластина, покрытая тиснеными поперечными горизонтальными полосками с полусферическим завершением снизу. Сверху припаяна проволочная петелька. Общая длина – 1,4 см (рис. 1, 3, 3а). Рис. 1. Могильник Новозаведенное-II: 1, 1а, 4–7 – нашивные бляшки; 2, 3 – подвески 1; 8 – бусины распределители. 1–3 – курган № 1; 4, 5 – курган № 3; 7, 8 – курган № 16. 1–8 – золото. Fig. 1. Barrow cemetery Novozavedennoe-II: 1, 1a, 4–7 – sewn-on plaques; 2, 3 – pendants 1; 8 – six-channel bar spacer; 1–3 – barrow No. 1; 4, 5 3 – mound No. 3; 7, 8 – barrow No. 16. 1–8 – gold.

Розетты как знак-символ появляются в Месопотамии в конце урукского периода [Black, Green, 1992, р. 156, 157, ill. 128; Reade, 1993, ill. 29] и уже в раннединастическом некрополе Ура присутствуют в составе наборов золотых украшений диадем [Reade, 1993, ill. 55; 60].

В новоассирийский период изображения розетт получают самое широкое распространение. На изображениях ассирийских дворцовых рельефов они представлены на конской сбруе, кузовах колесниц, металлической посуде, парадных одеяниях, колчанах, браслетах и жезлах, бронзовых шлемах, в составе орнаментальных композиций [Reade, 1994, fig. 24; 30; 32, 41; 42; 44; 87; Born, Seidl, 1995, Abb. 100; 101; Рябкова, 2019, рис. 8]. Эта символика присутствует на изображениях царей, их слуг, божеств и духов. Существует предположение, что в этот период розетка сменяет звезду в качестве символа богини Иштар [Black, Green, 1992, р. 156, 157].

Ленты-диадемы, декорированные наборами бляшек с розетками, иногда надетые поверх конусовидных тиар, также хорошо известны по изображениям царей, божеств и духов в этот период [Reade, 1994, fig. 19; 41; 42] (рис. 3, 2). К наиболее поздним и хорошо известным следует отнести изображение самого Ашшурбанапала, убивающего мечом раненного льва, в цикле рельефов из Ниневии, посвященных царской охоте [Reade, 1994, fig. 87] (рис. 3, 1). Бляшки с розетками украшают даже концы лент диадемы, надетой на распущенные волосы, и в изобилии представлены на парадном одеянии царя. Мелкими розеттами расшит головной убор оруженосца, напоминающий кипу. В других сценах из этого цикла ленты с розеттами разного размера надеты поверх тиар [Reade, 1994, fig. 82]. Следует отметить, что розетты на этих диадемах-лентах неодинаковы по размерам: они плавно увеличиваются к центральной налобной бляхе (рис. 3, 1, 4).

Из бронзового гроба 2 в гробнице III в Нимруде, с захоронением царицы Хамы, жены Салманасара IV, происходит золотая корона, по основанию декорированная двумя рядами цветочных розеток, чередующихся с тремя рядами бутонов мака, дополненные закрепленной на битуме инкрустацией из каменных вставок [Hussein et al., 2016, p. 32–34, pl. 129–132].

Однако гораздо ближе к новозаведенским накладные розетты на широкои золотом обруче диадемы/короны из гробницы II в Нимруде, с захоронениями нескольких ассирийских цариц второй половины VIII в. до н.э. На ней три горизонтальных ряда одинаковых розетт – 96 экз., закреплены с внутренней стороны заклепками [Hussein et al., 2016, p. 11–14, pl. 37, a].

В ассирийской и сиро-хеттской иконографии известны и другие варианты украшения розеттами различных головных уборов:

Крупными розеттами украшен калафообразная тиара богини из Кархемыша [Akurgal, 2001, fig. 106].

На базе колонны в виде женского сфинкса из Ниневии калафообразный головной убор в верхней части украшает поясок из мелких бляшек-розеток [Reade, 1994, fig. 55] (рис. 3, 2). Рис. 2. 1 – розетта со вставкой из сардоникса, «Литой курган» (по Алексеев, 2012); могильник Новозаведенное-II: 2, 3, 4, 5 – нашивные бляшки, 6 – бусины распределители; 2–3 – курган № 3; 4–6 – курган № 16. 1-6 – золото. Fig. 2. 1 – rosette with a sardonyx insert, “Litoyi Barrow” (after Alekseev, 2012); Barrow cemetery Novozavedennoe-II: 2–5 – sewn on plaques, 6 – six-channel bar spacer; 2, 3 – barrow No. 3; 4–6 – barrow No. 16. 1–6 – gold.

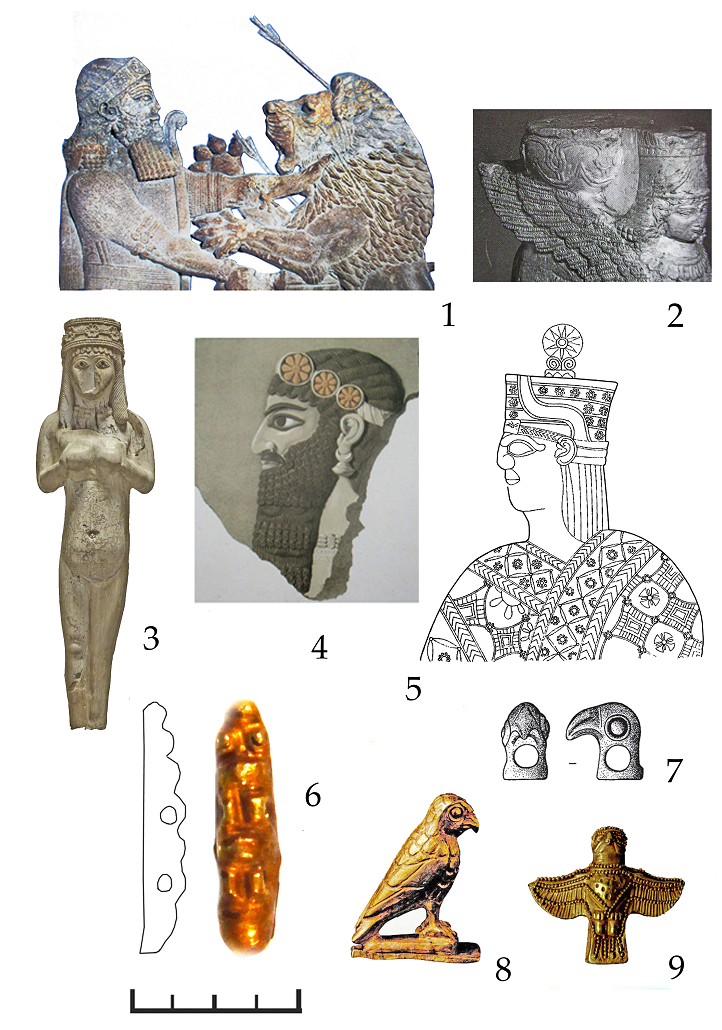

Рис. 3. 1 – рельеф Ашшурбанипала, Ниневия (по: Reade, 1994); 2 – база колонны из Ниневии, VII в. до н.э. (по: Reade, 1994); 3 – статуэтка из слоновой кости из Топрах-Кале (по: Assyria to Iberia, 2014); 4 – голова гения, Нимруд, около 865 г. до н.э. (по: Reade 1994); 5 – рельеф из Адильдживаза (по: Akurgal, 2001); 6 – нашивная бляшка, Новозаведенное-II курган № 3; 7 – бронзовая пронизь, Британский музей (по: Махортых, 2018); 8, 9 – золотые вотивные фигурки, храм Артемиды Эфесской (по: Das Artemision von Ephesos, 2008). Fig. 3. 1 – relief of Ashurbanipal, Nineveh (by Reade, 1994); 2 – base of the column from Nineveh, VII BC (by Reade, 1994); 3 – ivory figurine from Toprakh-Kale (after Assyria to Iberia, 2014); 4 – head of a genius, Nimrud, circa 865 BC (by Reade, 1994); 5 – relief from Adiljivaz (by Akurgal, 2001); 6 – sewn-on plaque, Novozavedennoye-II barrow No. 3; 7 – bronze thread, British Museum (by Makhortykh, 2018); 8, 9 – golden votive figurines, temple of Artemis of Ephesus (after Das Artemision von Ephesos, 2008).

В сцене трапезы царицы на базальтовом рельефе из Зинджирли, лента-диадема с крупными розетками повязана поверх полусферической шапочки, с хорошо заметными швами, напоминающей сванку. На основании шапочки в налобной части закреплена лента из мелких бляшек-розетт [Akurgal, 2001, fig. 139].

На надгробной стеле из Мараша на женский усечено-конический головной убор, похожий на феску, надета ленточная диадема или налобная лента с чередующимися крупными розетками и дисками. Края головного убора расшиты коническими подвесками, образующими бахрому [Akurgal, 2001, р. 260, 261, fig. 177, 178].

Широкое распространение изображение розетт получило и в урартском искусстве [Born, Seidl, 1995, Abb. 55; 77; Seidl, 2004, Taf. 19; 50, c]. Голову стоящего на быке божества (Тейшеба или Халди) в царском одеянии, изображенного на рельефах из Адильдживаза близ озера Ван, венчает тиара с рогами, украшенная четырьмя рядами розетт [Пиотровский, 1962, c. 96, 98, рис. 61; Akurgal, 2001, fig. 194] (рис. 3, 5). Многочисленные розетты нескольких типов украшают также и одежду божества.

В памятниках скифской архаической культуры найдена достаточно большая и разнообразная серия предметов, декорированных розеттами, большинство из которых имеют переднеазиатское происхождение. Они изображены на перекрестиях келермесского и мельгуновского мечей [Черненко, 1980, рис. 5], деталях парадной мебели из келермесского кургана 3/Ш [Алексеев, 2012, c. 98] и Литого кургана [Кисель, 2003, c. 130, кат. 28, 29], на детали браслета (?) из келермесского кургана 3/Ш [Рябкова, 2019, c. 329, рис.7, 5], на бронзовой ассирийской посуде из кургана могильника Новозаведенное-I [Кисель, 2003, c. 132, кат. 38] и кургана № 2 Караванской группы Люботинского могильника [Бандуровский и др., 1998, c. 148, рис. 4, 2], келермесского кургана 1/Ш [Алексеев, 2012, c. 89], зеркалах из келермесского кургана 4/Ш [Алексеев, 2012, c. 108] и Центральной группы Люботинского могильников [Бандуровский и др., 1998, c. 153, рис. 6, 6].

В южной гробнице царского кургана № 1 Краснознаменского могильника найдена литая нашивная золотая бляшка в форме розетты [Петренко, 2006, c. 130, кат. 90, табл. 56, 101]. Из дореволюционных раскопок в Лесостепном Поднепровье происходят бронзовые бляхи с розетками, возможно, служившие украшением конской упряжи [Махортых, Колесник, 2000, c. 197, рис.1].

Из курганов 1/Ш и 3/Ш Келермесского могильника происходят сразу три золотые диадемы-обруча [Галанина, 1997, c. 132–134, табл. 28–30; Кисель, 2003, c. 127, 128, кат. 15–17], декорированных как розетками, так и близкими к ним изображениями цветочных бутонов. По деталям они не напоминают новозаведнские розетки. Диадема из кургана 3/Ш, украшенная протомой грифона, дополнена снизу полыми каплевидными подвесками, подвешенными на петлях [Алексеев, 2012, c. 105].

Особое место среди этих находок занимает диадема из Литого кургана – высококлассное ювелирное изделие, вероятно, первоначально носившиеся поверх головного убора [Кисель, 2003, c. 50–52, 128, кат. 18]. Девятилепестковые розетки диадемы украшены шариками зерни и центральными вставками из сардоникса и закреплены на плетеных золотых шнурах [Алексеев, 2012, c. 105] (рис. 2, 1). После находок в царских гробницах Нимруда многочисленных и разнообразных предметов, декорированных сходными вставками, наряду с изделиями, составленными из плетеных цепочек, ассирийское происхождение данной диадемы представляется более чем вероятным [Hussein et аl., 2016, pl. 75; 126, a]. Сходные диадемы, надетые на калафообразные головные уборы, изображены на обнаженной женской фигурке из слоновой кости из Топрах-Кале, близкой к фигурке финикийского стиля из Нимруда [Пиотровский, 2011, рис. 208; Assyria to Iberia, 2014, p. 91, 92, cat. 35, b, fig. 3. 27] (рис. 3, 3). Диадема с розетками в передней части надета на похожий головной убор урартского крылатого бронзового «сфинкса» [Пиотровский, 1962, ил. II; III; Кисель, 2003, c. 52]. На женской головке из слоновой кости из Нимруда широкая ленточная диадема с розетками надета непосредственно на распущенные волосы девушки [Кисель, 2003, рис. 93]. Однако все эти изображения не могут рассматриваться как аналогии для новозаведенских находок, поскольку розетки в составе этих диадем крупные и, очевидно, не пластинчатые скрепленные с жгутами основы.

Таким образом, версия о парадном головном уборе в кургане № 1 могильника Новозаведенное-II остается гипотезой. Это могла быть и наголовная лента, и головной убор, на который в один или несколько рядов были нашиты розетты.

В пользу присутствия в новозаведенском захоронении парадного женского головного убора свидетельствуют разнотипные подвески. Конусовидные подвески на цепочках имеются на золотой плетеной налобной ленте из гробницы III в Нимруде [Hussein et al., 2016, p. 107, pl. 103, b]. Однако, сходные конусы встречаются и на серьгах из гробниц в Нимруде: к одной серьге крепятся гроздья конусов [Hussein et al., 2016, pl. 16 a, b]. На рельефах разных циклов, изображающих Ашшурбанапала, в ушах ассирийского царя хорошо различимы серьги с миндалевидными (возможно, коническими) подвесками [Reade, 1994, fig. 80; 102] (рис. 3, 1). Подвески могли украшать завязки, дополнительные детали и т.д.1

Второй тип подвесок, с плоским основанием, пока не имеет аналогий и вполне мог украшать парадный головной убор, расшитый розеттами, поскольку к простой матерчатой основе петельчатые подвески едва ли могли крепиться.

Хотя ясности с головным убором нет, нельзя отрицать того, что человек, погребенный в далеком степном кургане, был облачен согласно канонам передневосточной дворцовой моды. С высокой степенью вероятности все золотые аксессуары одеяния были изготовлены в Передней Азии. Были ли это использованные вторично трофейные вещи или для скифских вождей работали группы ювелиров, в данном случае не ясно.

Следует коснуться вопроса о поле и возрасте захороненного в кургане индивида. По определению М.Б. Медниковой, это мужчина 30–34 лет, страдавший от одонтогенного остеомиелита [Медникова, 2000, c. 52, 53, табл. 1], однако по первичному заключению Г.П. Романовой, осмотревшей сохранившиеся кости вскоре после окончания раскопок, это была женщина с хорошо развитой мускулатурой.2 Состав золотых украшений свидетельствует скорее в пользу последнего заключения. Косвенно на это указывает достаточно большой набор сердоликовых, янтарных, золотых и гагатовых бус, найденных в данном погребении. Из этого комплекса происходят также обломки железного меча, керамическое пряслице и большая плита-тёрочник со следами красной краски, керамическая и фрагменты бронзовой посуды.

В кургане № 3 в придонном заполнении южной части могилы в области изголовья разрушенного погребального ложа были найдены разбросанные мелкие тисненые золотые нашивные бляшки, заполненные внутри неким белым веществом, а также золотое нашивное украшение, судя по декору, входившее в один комплект с бляшками. В области погребального ложа были зафиксированы пятна красной краски.

Зооморфные тисненые нашивные бляшки из золотой фольги (54 экз.). Размеры: 1×0,3 см, диаметр отверстий около 0,1 см. Бляшки в форме предельно стилизованной фигуры кошачьего хищника, представленной в плане, в виде сверху. Морда треугольная, с намеченным выступом носа и округлыми выступами глаз с выделенными рельефно округлыми зрачками (их диаметр менее 1 мм); шея, плечи и круп выделены полукруглыми выступами. Между ними помещены парные прямоугольные выступы ног. В скругленных латеральных поверхностях под ногами снаружи пробиты парные отверстия для нашивки: по две пары на каждой бляшке (рис. 1, 4; 2, 3, 3а).3

Фигурное сложносоставное золотое нашивное украшение. Размеры: 2,4×1 см, диаметры отверстий – 0,1 см4. Его корпус состоит из двух вырезанных из листового металла и спаянных между собою пластин с пятью разнонаправленными треугольными выступами в верхней части, придающей ей звездообразную форму, и слегка расширяющимся трапециевидным основанием. Оборотная сторона украшения плоская. На основание наружной пластины были напаяны вертикально в ряд три тисненые зооморфные бляшки аналогичные вышеописанным. Бляшки направлены мордами вверх. В каждой из трех бляшек имеется по две пары пробитых боковых отверстий для протягивания тонких нитей (рис. 1, 5; 2, 2).

В верхней части пластины находится каплевидное гнездо для вставки, из напаянной согнутой проволоки, окаймленной по периметру шариками зерни, которые имеют разъём у голов фигур крайних животных в нижней части. В центре между тремя зооморфными фигурками помещено по одному шарику зерни. На голову центральной фигуры проволочная рамка, напаяна сверху, сразу за ушами. Внутри гнезда вставки первоначально имелись следы клея, или разложившегося заполнения.

В пластине между фигурами животных также имеются две пары отверстий для крепления украшения к основе. Отверстия в пластинах были пробиты сверху. Пространство внутри треугольных выступов заполнено шариками зерни по схеме 3–2–1.

Характер изображений позволяет реконструировать предмет, на который были нашиты бляшки, как узкую, около 2–3-х см ленту-диадему. Судя по композиции на центральной, крупной бляхе, изображения животных были расположены мордами вверх.

Данный образ не имеет аналогий среди переднеазиатских изображений, равно как и среди изображений в скифском «зверином стиле». Очевидно, в его основе было переработанное почти до неузнаваемости профильное изображение лежащего кошачьего хищника с поджатыми лапами. Конечности зверя, обозначенные прямоугольниками, ассоциируются с деталями стилизованного изображения на каменной ножке жертвенника (?) из кургана № 13 могильника Новозаведенное-II [Петренко и др., 2000, рис. 2, Б].

Среди раннескифских изображений в «зверином стиле» почти нет полнофигурных скульптурных изображений, где был бы представлен вид сверху. Можно сослаться лишь на фигуру хищника на костяном навершии из погр. 24 кургана 1 могильника Донской, очевидно, близкого по времени с комплексом из Темир-Горы [Ильюков, Лукьяшко, 1994, c. 59–65, рис. 20, 4]. На данном изображении сверху рельефными выступами выделены уши и глаза (?)5, плечи и круп зверя, хвост же не выделен.

Миниатюрные декорированные зернью скульптурные фигурки различных животных, птиц и фантастических существ, размещенные рядами или цепочками и развернутые спинами к зрителю, встречаются на золотых фибулах и застежках ориентализирующего периода из Этрурии, где они появляются, очевидно, в результате культурного импульса из Леванта [Assyria to Iberia, 2014, р. 319, 320, fig. 4. 26, сat. 189]. Однако в данном случае можно предполагать лишь наличие неких стадиальных параллелей. К тому же этрусские находки несколько древнее новозаведенских.

Центральная нашивка имеет пять разнонаправленных остроугольных выступов, придающих ей звездообразную форму. Лучи звезды, очевидно, выступали над лентой диадемы. Звезда в передневосточной традиции обычно изображалась восьмилучевой, и можно допустить, что это редуцированный астральный символ богини Иштар, которую нередко изображали в окружении звезд и которая ассоциировалась с планетой Венерой [Black, Green, 1992, р. 108, 109, fig. 187]. Другим символом этой богини был лев, которого богиня иногда попирает ногами [Hussein et al., 2016, pl. 133, b].

Х-образные, выступающие над фигурой крылья имеют многочисленные изображения духов и богов разного статуса. Так, целый ряд из фигурок крылатых женских демонов представлен на упомянутой выше короне царицы Хамы из гробницы III в Нимруде [Hussein et al., 2016, р. 33, pl. 131]. Возможно, что четыре разнонаправленных выступа на нашей нашивке обозначают крылья, а верхний заменяет голову.

Следует подчеркнуть, что в кургане № 3 был обнаружен ряд вещей, вероятно, имевших культовый подтекст: чернолощеный кубок с изображениями змей в традициях гравировок на центральнокобанских бронзовых предметах, корчага с орнаментальным календарным (?) фризом, в центре которого располагается изображение лежащего скифского оленя, стилизованного в кобанской традиции, а также серия подковообразных подвесок из морских моллюсков. Сама погребенная, судя по пятнам краски, сохранившимся в районе погребального ложа, была одета в ярко-красное одеяние. Красным веществом были покрыты, по крайней мере, две корчаги, установленные в могильной камере. В этом контексте, возможно, что изображения львов на диадеме соответствовали образу Иштар-Астарты как царицы животного мира.

Очевидно, бляшки для предполагаемой диадемы были изготовлены в передневосточной ювелирной мастерской специально для скифов в период их продолжительного обитания в этом регионе, о чём свидетельствует использование пайки и техники зерни. В маннейской (?) мастерской была изготовлена для скифского вождя царского ранга хранящаяся в Метрополитен-музее золотая диадема из Зивие, с профильными геральдическими изображениями разнонаправленных пантер, между которыми помещены округлые касты [Луконин, 1977, с. 27, 28]. Здесь мы сталкиваемся с непосредственным воспроизведением образов скифского «звериного стиля», формирующих композицию на инсигнии власти. Следует подчеркнуть, что в обоих случаях ленту/обруч диадем украшал образ кошачьего хищника.

Обращает на себя внимание сходство в оформлении лепестков розетт диадемы из Литого кургана и оформления каста на новозаведенской бляшке. И в том, и в другом случае использована сходная техника – были припаяны согнутые проволочные жгуты, дополненные шариками зерни (рис. 2, 1, 2). Также нужно отметить сходство акцентированных округлых выпуклых зрачков зверей на новозаведенских бляшках с глазами на ряде малоазийских изображений птиц второй половины – конца VII в. до н.э. [Das Artemision von Ephesos, 2008, S. 130, 131, Kat. 9–12; Махортых, 2018, рис. 10] (рис. 3, 7–9). Согласно определению М.Б. Медниковой, эта диадема принадлежала молодой женщине 20–24 лет [Медникова, 2000, c. 52, табл. 1].

В кургане № 16 в затёчном придонном заполнении в юго-западной части могилы находилось основное скопление перемещенных находок. В этой части могильной камеры грабители разбирали свою добычу перед тем как вынести её на поверхность через лаз траншеи. В числе разнообразных предметов здесь были обнаружены мелкие фигурные бляшки из золотой фольги в виде стилизованного лежащего хищника, фигурная нашивная бляха, включающая изображения трех подобных хищников, а также звено ожерелья, которое также, очевидно, связано с парадным одеянием покойного.

Зооморфные тисненые нашивные бляшки (11 экз.) имеют размеры 0,85×0,2 см. Бляшки в форме предельно стилизованной фигуры кошачьего хищника (?), представленной в плане, в виде сверху. Морда треугольная, с намеченным носом и округлыми выступами глаз, плечи и круп выделены полукруглыми выступами. Между крупом и плечами в скругленных латеральных поверхностях изнутри пробиты парные отверстия для нашивки (рис. 1, 6; 2, 4, 5).

Фигурная нашивная тисненая бляшка из золотой фольги имеет размеры 2,3×1,5 см. Её верхнюю часть занимает имитация сканных кастов: центрального каплевидного, окруженного семью округлыми. Под ними оттиснуты вертикально в ряд мордами вверх три стилизованные зооморфные фигурки лежащих хищников аналогичные вышеописанным. В каждой из фигурок изнутри пробиты парные отверстия для нашивки (рис. 1, 7; 2, 4а, 5а).

Без сомнения, украшения для ленточной диадемы из кургана № 16 имеют вторичный характер по сравнению с украшениями диадемы из кургана № 3. Они мельче и крепились к узкой основе всего одной нитью. Предельно лаконичный образ ещё более схематизирован и лишен зрачков и ног. Центральная бляха, хотя и повторяет общую композиционную схему, утратила многолучевое завершение и целиком выполнена в технике тиснения без использования зерни и пайки. Касты являются имитацией, и, весьма вероятно, ничем не были заполнены. Можно допустить, что весь набор был изготовлен специально для похорон. Остается открытым вопрос: где же он изготовлен? Можно предполагать, присутствие в степных ставках скифских вождей отдельных пленных ювелиров, приведенных из Передней Азии, которые могли делать наборы предметов из золотой фольги и, возможно, саму фольгу. Публикация бронзовой матрицы с Западного укрепления Бельского городища с изображением лошади, имеющей аналогии в кургане 4/Ш Келермесского могильника, создает необходимую основу для таких предположений [Зимовец и др., 2018].

В кургане № 16 был похоронен выдающийся персонаж – жрец и военный вождь в одном лице, глава племенного объединения, что находит подтверждение в погребальном инвентаре, в состав которого наряду с доспехами, конской упряжью и разнообразными предметами вооружения, входил большой набор бронзовых и железных жертвенных ножей, уложенных в деревянный пенал, вместе с костяными ложечками [Петренко и др., 2009, c. 226, 227, рис. 3]. В числе находок из этого комплекса были фрагменты южноионийской расписной керамики – тарелки на ножке, вероятно, милетского производства, и ойнохои [Маслов, 2010]6. Следует учитывать, что находки самых ранних, доколонизационных образцов греческой керамики определенно тяготеют к раннескифским центрам власти, удаленным от морского побережья: Немировскому и Бельскому городищам в Украинской Лесостепи, а также поселению Тарасова Балка на Кубани [Задников, Шрамко, 2009, c. 473–476, рис. 1; Рябкова, 2015, c. 368–370, ил. 7; 2017, c. 125, ил. 3, 8–10; Смирнова и др., 2018, c. 193–222]. Очевидно, они не были предметами торговли, а скорее являлись подарками для вождей воинственных племен в залог обеспечения безопасности. Возможно, с некоторыми скифскими вождями, обосновавшимися на Северном Кавказе, ионийские греки познакомились ещё в Лидии.

По заключению М.Б. Медниковой, погребенный – мужчина 25–29 лет [Медникова, 2000, c. 52, табл. 1]. При этом у него практически полностью были утрачены зубы на нижней челюсти, а её край облитерирован [Медникова, 2000, c. 54], что вызывает некоторое недоверие к предложенному определению возраста данного индивида. Соответствие украшений и типа диадем в мужском и женском захоронении позволяет предположить, что в кургане, где был погребен вождь, диадема являлась символом, обозначавшим жену умершего, вероятно, также наделенную сакральными прерогативами.

Необходимо также остановиться на звене ожерелья из бусин-распределителей из кургана № 16, которое дает ответ о происхождении, по крайней мере, части ювелирных украшений из Новозаведенского могильника. Золотое звено состоит из шести спаянных между собой вытянуто-биконических двухсоставных полых бусин. Под устьем отверстий напаяны проволочными ободки, снаружи дополненные и окантовкой из зерни. По четыре шарика зерни напаяны на бусины в месте наибольшего расширения. С оборотной стороны бусины гладкие. Длина звена ожерелья – 3,3 см. Размер бусин: высота – 1,6–1,7 см, наибольший диаметр – 0,55 см, диаметр отверстий – 0,3 см (рис.1, 8; 2, 6).

Эта находка могла бы быть также интерпретирована как звено составной диадемы, однако она имеет прямую аналогию с бусинами-распределителями из гробницы I в Нимруде, которая, возможно, являлась захоронением евнуха или женщины 50–55 лет, обладавшей важными административными функциями, или даже царицы [Hussein et аl., 2016, p. 8, 9, 59, pl. 19, a; Spurrier, 2017, p. 173, fig. 14]. Двадцать восемь звеньев нимрудского ожерелья, обнаруженных в саркофаге в области плеча, спаяны из девяти бусин. Данная находка наряду с диадемой из Литого кургана и деталями ожерелья из кургана 1/В Келермесского могильника, имеющими аналогии среди находок в гробнице II в Нимруде [Рябкова, 2019, c. 326, 327, рис. 5, 2], очевидно, входит в группу общих по происхождению ассирийских ювелирных украшений. Взгляды скифологов в поисках культурно-хронологических параллелей для раннескифской культуры были традиционно обращены на Урарту и, в первую очередь, на материалы из Кармир-Блура [Петренко и др. 2000, c. 246, 247]. После открытия царских гробниц в Нимруде появилась новая возможность для уточнения хронологии скифских памятников. И хотя все нимрудские предметы изготовлены не позднее второй половины VIII в. до н.э., попасть на Северный Кавказ и далее в степи Северного Причерноморья они должны были не в результате «торгового или дипломатического обмена», как это полагает Т.В. Рябкова [2019, c. 327], а в результате военно-политических событий в Передней Азии, завершившихся катастрофическим крушением Ассирийской державы.

Контакты скифов с ассирийским царским домом отражены благодаря находке изображения богини Иштар на дышле колесницы в южной гробнице кургана № 1 Краснознаменского могильника, которая соотносится с эпохой правления Ашшурбанапала [Петренко, 2006, c. 106–107, рис. 4].

Судя по предметам с новочеркасской символикой, курган 1/В Келермесского могильника, где было найдено звено ожерелья круга нимрудских находок, входит в один горизонт с южной гробницей кургана 1 Краснознаменского могильника. Отдельные образы «звериного стиля» из кургана 1/В и курганов № 14 и 16 могильника Новозаведенное-II практически идентичны, что показывает, что между данными комплексами, очевидно, нет значительного культурно-хронологического разрыва [Петренко и др., 2000, c. 245, 246, рис. 6, 5–7].

Диадема нимрудского круга из Литого кургана, пронизь ожерелья из кургана № 16 Новозаведенского могильника – аксессуары парадного облачения цариц и их ближайшего окружения – найдены в скифских курганах в мужских погребениях. Вероятно, они использовались уже в новом контексте. Сюда же можно отнести и детали дворцовой мебели из Литого и Келермесского кургана 3/Ш [Кисель, 2003, c. 130] – это определенно не дипломатические дары.

Примечательно, что Э.А. Грантовский прямо связывал знаменитое келермесское зеркало с приходом скифов из Азии в конце 20-х – начале 10-х гг. VII в. до н.э., после короткого периода политической гегемонии с середины 30-х гг. этого столетия [Грантовский, 1994, c. 43].

Непосредственное участие скифов во взятии и разграблении ассирийских столиц в настоящее время отрицается [Грантовский, 1994, c. 26, 27], однако вполне допустимо предположение, что часть скифов могла быть включена в состав мидийского войска и что в числе вождей, похороненных в могильнике Новозаведенное-II, Келермесском могильнике и Литом кургане, могли быть и те, кто присутствовал при штурме Ашшура и Ниневии и принял непосредственное участие в разграблении царских сокровищниц и гробниц.

![На базе колонны в виде женского сфинкса из Ниневии калафообразный головной убор в верхней части украшает поясок из мелких бляшек-розеток [Reade, 1994, fig. 55] (рис. 3, 2). Рис. 2. 1 – розетта со вставкой из сардоникса, «Литой курган» (по Алексеев, 2012); могильник Новозаведенное-II: 2, 3, 4, 5 – нашивные бляшки, 6 – бусины распределители; 2–3 – курган № 3; 4–6 – курган № 16. 1-6 – золото. Fig. 2. 1 – rosette with a sardonyx insert, “Litoyi Barrow” (after Alekseev, 2012); Barrow cemetery Novozavedennoe-II: 2–5 – sewn on plaques, 6 – six-channel bar spacer; 2, 3 – barrow No. 3; 4–6 – barrow No. 16. 1–6 – gold. На базе колонны в виде женского сфинкса из Ниневии калафообразный головной убор в верхней части украшает поясок из мелких бляшек-розеток [Reade, 1994, fig. 55] (рис. 3, 2). Рис. 2. 1 – розетта со вставкой из сардоникса, «Литой курган» (по Алексеев, 2012); могильник Новозаведенное-II: 2, 3, 4, 5 – нашивные бляшки, 6 – бусины распределители; 2–3 – курган № 3; 4–6 – курган № 16. 1-6 – золото. Fig. 2. 1 – rosette with a sardonyx insert, “Litoyi Barrow” (after Alekseev, 2012); Barrow cemetery Novozavedennoe-II: 2–5 – sewn on plaques, 6 – six-channel bar spacer; 2, 3 – barrow No. 3; 4–6 – barrow No. 16. 1–6 – gold.](https://api.selcdn.ru/v1/SEL_83924/images/publication_images/93447/image2.png)