К вопросу о торговле российской текстильной продукцией в Китае во второй половине XIX - начале XX вв.

Выпуск

2021 год

№ 6

DOI

10.31857/S086919080017641-2

Авторы

Раздел

СТАТЬИ

Страницы

179 - 190

Аннотация

В статье поднят вопрос о торговле российским текстилем на территории империи Цин в течение второй половины XIX – начала XX вв. Русские шерстяные и хлопчатобумажные ткани на протяжении данного периода являлись главным товаром в российском экспорте в Китай, но в то же время значительно уступали сбыту текстиля из других стран на китайском рынке. Проблема торговли русскими тканями хорошо демонстрирует общий дефицитный характер торговых отношений России с Китаем, когда при огромном импорте чая, отечественный экспорт был незначительным. В данной статье автор рассматривает развитие экспорта российского текстиля в Китай начиная с эпохи монополии Кяхты в русско-китайской торговле (середина XIX в.) до ввода в эксплуатацию КВЖД и Транссиба в начале XX в. Дореволюционный статистический материал позволил наглядно показать динамику товарооборота, отражающую расхождение между ввозом и вывозом товара. На примере русской торговли в различных регионах Китая изучены причины сокращения сбыта. Интересно, что при более высоком качестве русские сукна и хлопчатобумажные ткани проигрывали конкуренцию иностранному текстилю на китайском рынке. Причины неудач торговли крылись в высокой цене русского товара, а также в его непригодности для вкуса китайского потребителя. Высокая цена диктовалась в основном необходимостью долгого и затратного транзита от места изготовления тканей в России до Китая. Свою роль сыграл также уровень развития российских фабрик, не позволявший снизить затраты на производство тканей. К этому добавлялась незаинтересованность русских торговых кругов в продаже товара в империи Цин. В начале XX в., когда изменилась внутренняя и внешняя экономическая характеристика Китая, развитие российского экспорта стало малоперспективным в сравнении с концессионной политикой на китайской территории. Основой для проведения исследования стали дореволюционные работы и материалы центральных архивов России.

Получено

03.11.2024

Статья

Вопрос о сбыте российских товаров на территорию империи Цин во второй половине XIX – начале XX вв. являлся одним из наиболее острых в истории русско-китайской торговли этого времени. Это закономерно. Китай в рассматриваемый период стал одним из главных государств экспортеров в Россию, занимая 3–4-е место в общей статистике после Англии, Германии и США [Обзор внешней торговли России, 1901, с. 47]. В то же время русский вывоз в Китай оставался крайне низким, в конце XIX в. в 7 раз уступая ввозу [Васильев, 1899, с. 27]. Дефицит русской торговли стал причиной огромного оттока золота и серебра, на которое покупался китайский товар, тем самым сделав торговлю с Китаем крайне убыточной для России [Сладковский, 1974, с. 265].

В данном исследовании акцент сделан на проблему сбыта российского текстиля в Китай. Так называемая «русская мануфактура» – шерстяные и хлопчатобумажные ткани, во второй половине XIX в. экспортировалась преимущественно в страны Средней Азии [Рожкова, 1963], тогда как китайский рынок в это время практически теряет значимость для промышленности России. Таким образом, перед статьей поставлены задачи изучить основные тенденции торговли российским текстилем в Китае, выявить характерные особенности этого процесса и определить причины продолжительных неудач русской торговли на территории империи Цин.

Изучение российской торговли с Китаем правильно будет начать с истории Кяхты – торговой слободы расположенной на границах Восточной Сибири и цинской Монголии. В середине XIX в. Кяхта стала главным рынком сбыта тканей российского производства: в 40–50-е гг. XIX в. на торговлю с Китаем приходилось до 90 % экспорта российского сукна, и до 50,8 % сбыта хлопчатобумажных изделий [Единархова, 2015, с. 66–69]. По подсчетам М.К. Рожковой доля экспорта в Китай среди азиатских стран варьировалась от 61,1 % до 69,9 % в течение 40–50-х гг. XIX в. [Рожкова, 1963, с. 49]. Большую часть этой торговли составляла текстильная продукция – как отмечали источники: «Кяхтинская торговля имела совершенно особый характер, отличный в то время от других отраслей заграничной торговли. Здесь Россия по вывозу была мануфактурным государством» [РГИА, ф. 350, оп. 13, д. 708, л. 9].

Таблица 1 Российский экспорт в Китай в 40-х гг. XIX в., руб.

Источник: [РГИА, ф. 1152, оп. 5, д. 215 а, л. 268].

Однако, несмотря на кажущийся успех русской торговли в 1840-е гг. российский экспорт в Кяхте стал носить подчиненный китайскому импорту характер [Хохлов, 1982; Тагаров, 2015]. В условиях меновой торговли кяхтинские купцы были заинтересованы в том, чтобы приобрести в Кяхте китайский чай, который затем можно было с большой выгодой продать на ярмарке в Нижнем Новгороде. Задача выгодного сбыта собственного товара уходила на второй план, что привело к снижению оценочной стоимости русских тканей [НИОР РГБ, ф. 273, к. 5, ед. хр. 8, л. 20]. Поразительно, но «при составлении расценок на русские товары та партия купцов считала себя в выигрыше, чьи товары оценивались ниже», т.к. снижение стоимости позволяло раньше приобрести партии чая и быстрее сбыть их на нижегородской ярмарке, выиграв от перепродажи [НИОР РГБ, ф. 273, к. 5, ед. хр. 8, л. 20].

Следствием такой ситуации стало то, что в самом Китае русское сукно стоило дешевле, чем на месте его производства в Москве. В 1842 г. дипломат и путешественник Н.И. Любимов писал, что русские ткани на китайской ярмарке продаются по 180 руб. 60 коп. ассигнациями за половинку сукна1, в то время как на месте покупки русскими купцами (в Москве) обходятся за 170 рублей, не считая затрат на доставку в Кяхту [Хохлов, 1982]. Убытки русских фабрик от дешевой перепродажи тканей в Китай доходили до 900 тыс. руб. серебром в год [Сычевский, 1957]. В конце 50-х гг. XIX в. при обсуждении будущего русско-китайской торговли был поднят актуальный вопрос: «В состоянии ли будет Правительство поддержать какой-либо род мануфактурной промышленности, когда произведения ее часто продаются, после сухопутного транспорта более 7 000 верст (т.е. в Китае – И.Х.), на 20 % дешевле, чем на самом месте производства?» [РГИА, ф. 1152, оп. 5, д. 215а, л. 255 об.].

Серьезной угрозой для кяхтинской торговли стало открытие Китая в ходе Первой Опиумной войны (1840–1842), что привело к росту иностранной конкуренции на китайском рынке. В 1843 г. в Санкт-Петербурге было даже созвано Особое совещание с участием представителей кяхтинского купечества с целью определить возможные последствия открытия Китая для русско-китайской торговли. Купцы на тот момент утешили представителей власти доводами о том, что китайцы слишком хорошо привыкли к российским сукнам и мехам и будущему Кяхты поэтому ничего не грозит [РГА ВМФ, ф. 410, оп. 1, д. 1558, л. 1–8]. Однако меры для поддержания русского сбыта все же были приняты.

Так, в 1845 г. в Кяхте были введены премии за отпуск фабричных изделий в Китай [Корсак, 1857, с. 167]. Данная мера хорошо демонстрирует, что русский сбыт испытывал в это время серьезные проблемы. Однако она лишь отсрочила неизбежное. В 1854 г. кяхтинский градоначальник Н.Р. Ребиндер будет писать о необходимости разрешить в Кяхте обмен на запрещенные до этого золотые и серебряные изделия, чтобы обеспечить стабильность торговли [РГИА, ф. 796, оп. 448, д. 59, л. 67 об. – 68 об.]. Это предложение было одобрено, а в следующем 1855 г. в Кяхте было разрешено приобретать китайский товар на золотую и серебряную монету.

В данном случае реформирование кяхтинской торговли свидетельствует о том, что российские товары уже не были способны удержать в Кяхте китайское купечество, которое в условиях финансового кризиса Цинской империи, было заинтересовано в обмене партий чая на русские деньги, а не ткани [РГИА, ф. 796, оп. 448, д. 59, л. 67 об.]. Но можно ли было предположить, что введение товарно-денежных отношений в русско-китайской торговле чуть более, чем через десятилетие, обеспечит колоссальный разрыв между экспортом и импортом?

К началу 60-х гг. XIX в. в результате подписания ряда русско-китайских договоров2, русские фабриканты и торговцы получили возможность продавать свои товары как в периферийные регионы империи Цин (Синьцзян, Монголию, Маньчжурию), так и в открытые для иностранной торговли китайские порты. В совокупности данные меры должны были обеспечить развитие русского сбыта на китайском рынке, но по факту в последующие годы мы наблюдаем прямо противоположные результаты:

На представленном графике видно, что начиная с середины 1860-х гг. линия ввоза китайского товара (более чем на 90 % состоящего из чая) направляется вверх, достигнув в 1899 г. отметки 45 945 000 руб., тогда как русский вывоз падает (к 1889 г. – 1 343 000 руб.), и только с начала 1890-х гг. можно видеть улучшение ситуации российской торговли (к 1899 г. – 6 702 000 руб.) [Покровский, 1909, с. 11].

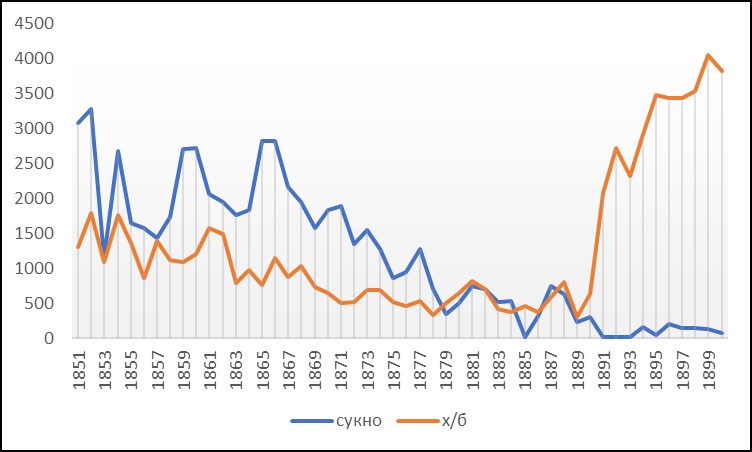

Такая динамика коррелируется с развитием сбыта российской текстильной продукции в Китай в это же время:

График 2 показывает, что торговля русским сукном превышала сбыт хлопчатобумажных изделий вплоть до конца 1870-х гг. Затем сбыт шерстяных тканей падает. С 1889 г. продажи сукна опустились ниже продаж юфти и меха, которые превышали с начала 1820-х гг. [Обзор внешней торговли России, 1890]. Между тем, с 1890-х гг. можно увидеть резкий рост торговли хлопчатобумажными изделиями, которые с этого времени составили главную статью вывоза в Китай (см. график 2). Однако этот прирост не смог изменить баланс товарооборота. Но что являлось причиной такого крайне низкого уровня развития русской торговли?

После экономического открытия Китая русская торговля повсеместно на территории империи Цин сталкивалась с трудностями сбыта товара. Так, в Монголии проблема долгое время была связана с запретом вести здесь оптовую торговлю и иметь собственные склады для товаров [НИОР РГБ, ф. 273, к. 14, ед. хр. 1, л. 221–232 об.]. В то же время торговля России в Маньчжурии вплоть до начала XX в. была совершенно незначительной (русский вывоз составлял 1 % от китайского ввоза), ввиду отсутствия удобных путей сообщения [Дацышен, 2014, с. 151].

Хорошим примером трудностей российского сбыта может служить торговля в открытых портах Китая, главным из которых для России являлся Ханькоу. Данный порт, расположенный в долине реки Янцзы, благодаря обосновавшимся здесь в начале 1860-х гг. русским торговым домам стал главным экспортером китайского чая в Россию [Субботин, 1892, с. 308–318]. Казалось бы, у русских торговцев ведущих свои дела в Ханькоу имелись все шансы организовать торговлю российским товаром, однако в конце 60-х – 70-х гг. XIX в. сбыт русского текстиля здесь неуклонно сокращался:

Таблица 2 Продажи русского сукна в Ханькоу

Источник: [НИОР РГБ, ф. 273, к. 14, ед. хр. 3, л. 193]

Основным российским товаром, продаваемым в Ханькоу, было сукно московских фабрик Бабкина и Тюляева. Источники не устают сообщать о высоком качестве русских шерстяных тканей [НИОР РГБ, ф. 273, к. 13, ед. хр. 25, л. 90], и тем разительнее выглядит сокращение сбыта сукна с 5 780 половинок в 1868 г. до 100 половинок в 1878 г. (табл. 2). Сбыт же хлопчатобумажных изделий в Ханькоу был настолько мал, что по нему даже не приводилась статистика. В данном случае прослеживаются несколько причин упадка русской торговли.

Во-первых, отечественные производители при изготовлении тканей и одежды совершенно не учитывали вкусов китайского потребителя. Сукна и хлопчатобумажные изделия изготовлялись неподходящего покроя или неприемлемых для китайцев расцветок [Коростовец, 1898, с. 264]. Как сообщал русский консул в Ханькоу П.А. Дмитриевский, «окраска (тканей – И.Х.) была сделана в такие цвета, что, если бы китаец решился надеть платье из такой материи, то он или сделался посмешищем в глазах остальных, или же прямо подвергся наказанию за ношение платья цветов не присвоенных нечиновному классу» [АВПРИ, ф. 143, оп. 491, д. 396, л. 110 об.].

Во-вторых, на русском сбыте сильно сказывалась конкуренция других иностранцев, торгующих в Китае. Во второй половине XIX – начале XX вв. на рынке империи Цин продавались английские, немецкие, американские, китайские, японские и даже итальянские ткани [Китайские порты, 1895; Кротков, 1914; Крылов, 1898]. Иностранный товар стоил значительно дешевле российского, ввиду использования более эффективной морской доставки к китайским портам [Меркулов, 1903, с. 21]. Еще более обидным выглядит распространение с 1870-х гг. немецких подделок русского сукна. Немецкие производители делали сукно по внешнему виду похожее на ткани фабрик Бабкина и Тюляева, но худшего качества и продавали его под видом русского на китайском рынке [НИОР РГБ, ф. 273, к. 14, ед. хр. 3, л. 58].

В-третьих, цена российских товаров оказалась неприемлемой как для китайского потребителя, так и для производителя в России. Добротность отечественного сукна в разы превосходила добротность английского, но диктовала свою высокую цену, что в итоге отталкивало в большинстве своем бедных китайских покупателей [НИОР РГБ, ф. 273, к. 14, ед. хр. 3, л. 57 об.]. С другой стороны, высокие для китайского рынка цены, оказывались слишком низкими для отечественных производителей. В 1874 г. на страницах «Московских ведомостей» не без иронии будут отмечать, что «можно было с выгодой купить русские сукна в Китае, послать их кругосветным путем обратно в Россию и продать в Москве тем же чаеторговцам для новых операций в Китае» [НИОР РГБ, ф. 273, к. 5, ед. хр. 8, л. 20].

В 80–90-е гг. XIX в. единственным регионом Китая, где русская торговля текстильной продукцией протекала относительно успешно, была западная провинция Китая – Синьцзян. После подписания Санкт-Петербургского договора 1881 г., расширившего права русской торговли в Синьцзяне и Монголии, сбыт российской мануфактуры в западном Китае стал расти. Исследователи отмечали, что на Синьцзян приходилось 7% всего русского сбыта хлопчатобумажных тканей за рубеж, и до 73% от общего сбыта хлопчатобумажных изделий в Китай [Сладковский, 1974, с. 275]. Торговля успешно развивалась как с Илийским и Тарбагатайским краем (северная часть провинции), так и с Кашгарией (южная часть Синьцзяна) [Галиев, 2003, с. 139–148]. Неожиданным союзником русской торговли в Синьцзяне стал лицзинь – внутренний цинский таможенный налог, который китайские купцы обязаны были платить, чтобы доставить иностранные ткани с восточного побережья Китая к его западным окраинам [Скальковский, 1883, с. 234]. Такие операции были дороги, поэтому русское купечество оказалось в западном Китае практически без конкурентов.

Однако, в начале 1890-х гг. в связи с отменой лицзиня конкуренция со стороны английских, немецких и даже японских фабричных тканей возрастает в Синьцзяне [Коростовец, 1898, с. 283]. На рубеже XIX–XX вв. появляется и конкуренция с местным кустарным производством тканей, которые распространялись не только в самом Синьцзяне, но и активно продавались на рынках российского Алтая, Семиречья и Туркестана [Галиев, 2003, с.144]. В начале XX в. русский сбыт хлопчатобумажных изделий будет по-прежнему высоким в Синьцзяне, но большого роста продаж уже не наблюдается.

На протяжении второй половины XIX в. можно увидеть различного рода предложения, в которых отразились взгляды современников на возможное изменение неблагоприятной ситуации в русско-китайской торговле. Например, было мнение снизить качество русской продукции для того, чтобы уменьшить на нее цену в Китае [НИОР РГБ, ф. 273, к. 13, ед. хр. 25, л. 92]. Такой подход не нашел поддержки со стороны русских фабрикантов, которые считали, что уровень развития фабрик в России не позволяет изменить разницу затрат на производство тканей [НИОР РГБ, ф. 273, к. 13, ед. хр. 25, л. 128]. Другой весьма распространенной идеей было создание фабрик на границах с Китаем, которые могли бы производить текстиль и отправляли бы его в Синьцзян, Монголию или Маньчжурию, существенно экономя на транспортных расходах [Васильев, 1899, с. 66; Крылов, 1898, с. 16; Куропаткин, 1879, с. 65; Меркулов, 1903, с. 26]. Это предложение упиралось в объективную достаточность российского рынка для отечественных фабрик, что не требовало активного поиска внешних рынков сбыта [Кротков, 1914, с. 34].

Самой же популярной идеей, которая в итоге находила отклик в Санкт-Петербурге, было создание новых направлений русско-китайской торговли. Новые, более эффективные, способы доставки товара могли сократить расходы, которых требовал транзит и одновременно укрепить влияние Российской империи на китайской территории.

В течение 70–80-х гг. XIX в. можно увидеть реализацию нескольких экспедиций в Китай, целью которых было найти регион, где русский товар пользовался бы спросом [Дацышен, 2014, с. 162–163]. Большое внимание в это время уделяли Ланьчжоу – столице провинции Ганьсу. В середине 1880-х гг. здесь были предприняты попытки организовать торговлю русскими тканями, но они оказались слишком дорогими ввиду расходов на доставку и не выдержали конкуренции с дешевыми английскими и немецкими сукнами, привозимыми из Южного Китая [АВПРИ, ф. 143, оп. 491, д. 396, л. 21–22]. Консул П.А. Дмитриевский считал даже, что доставка товара обойдется дешевле, если везти его морем из Одессы до Ханькоу и далее до Ланьчжоу [АВПРИ, ф. 143, оп. 491, д. 396, л. 35].

Впрочем, морской транзит тоже себя не оправдал. Когда в начале 1870-х гг. Русское общество пароходства и торговли открыло китайскую линию, был установлен фрахт на перевозку товара из России в китайские порты в размере 6,16 фунтов стерлингов до Шанхая и 7 фунтов стерлингов до Ханькоу (с тонны в 40 кубических футов3) [РГИА, ф. 107, оп. 1, д. 387, л. 15]. Это было слишком дорого для русских купцов, которые просили дирекцию РОПиТ снизить фрахт до 3–4 фунтов стерлингов, но ставки фрахта так и не были уменьшены [РГИА, ф. 107, оп. 1, д. 387, л. 60]. В начале XX в. С.Д. Меркулов писал, что доставка мануфактуры от Одессы до китайских портов обходится в 2 ½ раза дороже чем из Германии [Меркулов, 1903, с. 21]. В итоге, отечественное пароходство, занятое в морской русско-китайской торговле (РОПиТ, Добровольный флот), так и не внесло вклад в развитие русского сбыта в Китае.

В конце XIX в. наибольшие надежды современники возлагали на Транссибирскую магистраль, способную быстро и эффективно доставить товар на китайский рынок, решив тем самым проблемы логистических расходов и скорости обращения капитала предыдущего периода [Китайские порты, 1895, с. 139]. Логичным продолжением Транссиба стала Китайская-восточная железная дорога (КВЖД) и ее южно-маньчжурская ветвь (ЮМЖД), ведущая в арендованный у Китая порт Дальний (1898). Новая инфраструктура должна была обеспечить «мирное», т. е. экономическое, завоевание Маньчжурии, посредством сбыта в северо-восточный Китай русских товаров [Романов, 1928].

Но, как известно, идея экономического господства в Маньчжурии рухнула после поражения России в войне с Японией (1904–1905). Тем не менее, у Российской империи все еще оставалась КВЖД, связанная с Владивостоком, что предоставляло возможность улучшить торговлю с Китаем. Отчасти это и происходит – в начале XX в. мы наблюдаем рост русского сбыта на китайский рынок:

Таблица 3 Торговля российским текстилем в Китае в начале XX века

Источник: [Статистические сведения о торговле России с Китаем, 1908, с. 5]

Благодаря развитию железнодорожной инфраструктуры на Дальнем Востоке изменяется региональный характер российской торговли в Китае. В начале XX в. основная доля российского экспорта приходится на торговлю Владивостока (около 56%), хотя сбыт текстиля здесь был небольшой [Сладковский, 1974, с. 310–312]. После русско-японской войны (1904–1905) активно развивается вывоз русского текстиля в Маньчжурию, ранее практически не игравшей роли в экспорте из России [Кротков, 1914, с. 58]. Большое значение по-прежнему остается у рынка Синьцзяна (вывезено хлопчатобумажных изделий на 5 681,3 тыс. руб. в 1908 г.), тогда как «вывоз по восточно-китайской границе», подразумевавший в большей степени Кяхту, существенно ему уступает (вывезено хлопчатобумажных изделий на 1 427,3 тыс. руб. в 1908 г.) [Покровский, 1909, с. 19].

Хлопчатобумажные ткани остаются главной статьей в структуре российского экспорта (50–70 % всего сбыта до 1914 г.), притом что заметно увеличивается вывоз других товаров – табака, хлеба, соли, металлических изделий и др. [Сладковский, 1974, с. 310; Покровский, 1909, с. 19–20]. Однако, несмотря на общее улучшение экспорта, в начале XX в. продолжает сохраняться острый дефицит российской торговли с Китаем: в 1908 г. вывоз из России составил 23 285,0 тыс. руб., ввоз из Китая – 93 344,0 тыс. руб.; в 1914 г. – 28 765,0 тыс. руб. и 89 558,0 тыс. руб. соответственно [Сладковский, 1974, с. 337]. Таким образом, Российская империя так и не смогла добиться баланса в торговле с империей Цин.

Подведем итоги. Во второй половине XIX в. текстиль являлся главным товаром в структуре российского экспорта в Китай. Долгое время среди вывозимых на китайский рынок тканей первое место принадлежало сукну, но начиная с 1870-х гг. сбыт шерстяных изделий в Китай начинает сокращаться, а их место занимают хлопчатобумажные ткани. В это же время текстиль был главным иностранным товаром, ввозимым в Китай (после опиума) [Коростовец, 1898, с. 231], однако доля Россия в конце XIX в. едва доходила до 1,5 % от общего экспорта тканей [Васильев, 1899, с. 27]. Среди причин, которые мешали российской торговле, стоит выделить высокий уровень конкуренции других стран, инертность русских торговых кругов в развитии сбыта отечественных товаров, дороговизну российского текстиля, продиктованную дорогим производством и высокими расходами на транзит.

Проблема доставки российского товара на китайский рынок была относительно успешно решена после начала эксплуатации транзитного потенциала Транссиба и КВЖД. Однако даже железная дорога на территории Маньчжурии не исправила дефицитного характера российской торговли с Китаем. Помимо общих просчетов, связанных с КВЖД и планами на маньчжурский рынок [Меркулов, 1903; Дацышен, 2014, с. 488], в данном случае необходимо иметь в виду более широкие экономические тенденции восточноазиатского региона в рассматриваемый период.

Во-первых, на рубеже XIX – XX вв. происходит активное развитие национальных фабрик Китая [Непомнин, 1980, с. 162]. Товары местной мануфактуры успешно конкурировали с иностранным текстилем, вытеснив российский товар на периферийные регионы империи Цин, где он также сталкивался с конкуренцией [Кротков, 1914].

Во-вторых, в конце XIX в. наблюдается кардинальная смена экономического курса ведущих держав Запада относительно Китая. В это время вывоз капитала в страны Азии стал преобладать над вывозом товаров [Гобсон, 1927; Непомнин, 1980]. Ведущие торговые дома Британии и США в последней четверти XIX в. полностью перестроились на инвестирование в различные отрасли цинской экономики, либо на поиск концессий на китайской территории [Meyer, 2003, p. 103]. Российская империя, в целом, старалась догнать названные «тренды» экономической политики, что отразилось в приобретении железнодорожных и прочих концессий на территории империи Цин.

В итоге, названные экономические изменения начала XX в. сделали развитие российского экспорта в Китай малоперспективным направлением русско-китайских отношений. Российская торговля в Китае к этому времени исчерпала свой потенциал.

В данном исследовании акцент сделан на проблему сбыта российского текстиля в Китай. Так называемая «русская мануфактура» – шерстяные и хлопчатобумажные ткани, во второй половине XIX в. экспортировалась преимущественно в страны Средней Азии [Рожкова, 1963], тогда как китайский рынок в это время практически теряет значимость для промышленности России. Таким образом, перед статьей поставлены задачи изучить основные тенденции торговли российским текстилем в Китае, выявить характерные особенности этого процесса и определить причины продолжительных неудач русской торговли на территории империи Цин.

Изучение российской торговли с Китаем правильно будет начать с истории Кяхты – торговой слободы расположенной на границах Восточной Сибири и цинской Монголии. В середине XIX в. Кяхта стала главным рынком сбыта тканей российского производства: в 40–50-е гг. XIX в. на торговлю с Китаем приходилось до 90 % экспорта российского сукна, и до 50,8 % сбыта хлопчатобумажных изделий [Единархова, 2015, с. 66–69]. По подсчетам М.К. Рожковой доля экспорта в Китай среди азиатских стран варьировалась от 61,1 % до 69,9 % в течение 40–50-х гг. XIX в. [Рожкова, 1963, с. 49]. Большую часть этой торговли составляла текстильная продукция – как отмечали источники: «Кяхтинская торговля имела совершенно особый характер, отличный в то время от других отраслей заграничной торговли. Здесь Россия по вывозу была мануфактурным государством» [РГИА, ф. 350, оп. 13, д. 708, л. 9].

Таблица 1 Российский экспорт в Китай в 40-х гг. XIX в., руб.

| Год | Ткани | Пушнина | Другие товары | Всего |

| 1844 | 4 158 086 | 1 482 738 | 214 231 | 5 855 055 |

| 1845 | 4 714 563 | 1 906 841 | 189 834 | 6 811 238 |

| 1846 | 5 295 679 | 1 524 520 | 192 961 | 7 013 160 |

| 1847 | 4 776 875 | 1 833 102 | 190 589 | 6 800 566 |

| 1848 | 3 798 932 | 1 341 649 | 209 337 | 5 349 918 |

| 1849 | 3 992 769 | 1 047 078 | 125 187 | 5 095 034 |

Однако, несмотря на кажущийся успех русской торговли в 1840-е гг. российский экспорт в Кяхте стал носить подчиненный китайскому импорту характер [Хохлов, 1982; Тагаров, 2015]. В условиях меновой торговли кяхтинские купцы были заинтересованы в том, чтобы приобрести в Кяхте китайский чай, который затем можно было с большой выгодой продать на ярмарке в Нижнем Новгороде. Задача выгодного сбыта собственного товара уходила на второй план, что привело к снижению оценочной стоимости русских тканей [НИОР РГБ, ф. 273, к. 5, ед. хр. 8, л. 20]. Поразительно, но «при составлении расценок на русские товары та партия купцов считала себя в выигрыше, чьи товары оценивались ниже», т.к. снижение стоимости позволяло раньше приобрести партии чая и быстрее сбыть их на нижегородской ярмарке, выиграв от перепродажи [НИОР РГБ, ф. 273, к. 5, ед. хр. 8, л. 20].

Следствием такой ситуации стало то, что в самом Китае русское сукно стоило дешевле, чем на месте его производства в Москве. В 1842 г. дипломат и путешественник Н.И. Любимов писал, что русские ткани на китайской ярмарке продаются по 180 руб. 60 коп. ассигнациями за половинку сукна1, в то время как на месте покупки русскими купцами (в Москве) обходятся за 170 рублей, не считая затрат на доставку в Кяхту [Хохлов, 1982]. Убытки русских фабрик от дешевой перепродажи тканей в Китай доходили до 900 тыс. руб. серебром в год [Сычевский, 1957]. В конце 50-х гг. XIX в. при обсуждении будущего русско-китайской торговли был поднят актуальный вопрос: «В состоянии ли будет Правительство поддержать какой-либо род мануфактурной промышленности, когда произведения ее часто продаются, после сухопутного транспорта более 7 000 верст (т.е. в Китае – И.Х.), на 20 % дешевле, чем на самом месте производства?» [РГИА, ф. 1152, оп. 5, д. 215а, л. 255 об.].

1. Половинка сукна – распространенная в дореволюционной России количественная мера шерстяных изделий (1 половинка = 25 аршин).

Серьезной угрозой для кяхтинской торговли стало открытие Китая в ходе Первой Опиумной войны (1840–1842), что привело к росту иностранной конкуренции на китайском рынке. В 1843 г. в Санкт-Петербурге было даже созвано Особое совещание с участием представителей кяхтинского купечества с целью определить возможные последствия открытия Китая для русско-китайской торговли. Купцы на тот момент утешили представителей власти доводами о том, что китайцы слишком хорошо привыкли к российским сукнам и мехам и будущему Кяхты поэтому ничего не грозит [РГА ВМФ, ф. 410, оп. 1, д. 1558, л. 1–8]. Однако меры для поддержания русского сбыта все же были приняты.

Так, в 1845 г. в Кяхте были введены премии за отпуск фабричных изделий в Китай [Корсак, 1857, с. 167]. Данная мера хорошо демонстрирует, что русский сбыт испытывал в это время серьезные проблемы. Однако она лишь отсрочила неизбежное. В 1854 г. кяхтинский градоначальник Н.Р. Ребиндер будет писать о необходимости разрешить в Кяхте обмен на запрещенные до этого золотые и серебряные изделия, чтобы обеспечить стабильность торговли [РГИА, ф. 796, оп. 448, д. 59, л. 67 об. – 68 об.]. Это предложение было одобрено, а в следующем 1855 г. в Кяхте было разрешено приобретать китайский товар на золотую и серебряную монету.

В данном случае реформирование кяхтинской торговли свидетельствует о том, что российские товары уже не были способны удержать в Кяхте китайское купечество, которое в условиях финансового кризиса Цинской империи, было заинтересовано в обмене партий чая на русские деньги, а не ткани [РГИА, ф. 796, оп. 448, д. 59, л. 67 об.]. Но можно ли было предположить, что введение товарно-денежных отношений в русско-китайской торговле чуть более, чем через десятилетие, обеспечит колоссальный разрыв между экспортом и импортом?

График 1. Динамика ввоза и вывоза товаров в русско-китайской торговле

К началу 60-х гг. XIX в. в результате подписания ряда русско-китайских договоров2, русские фабриканты и торговцы получили возможность продавать свои товары как в периферийные регионы империи Цин (Синьцзян, Монголию, Маньчжурию), так и в открытые для иностранной торговли китайские порты. В совокупности данные меры должны были обеспечить развитие русского сбыта на китайском рынке, но по факту в последующие годы мы наблюдаем прямо противоположные результаты:

2. Кульджинский договор 1851 г., Айгуньский договор 1858 г., Тяньцзиньский договор 1858 г., Пекинский договор 1860 г. [Русско-китайские отношения, 1958].

График 1 Динамика ввоза и вывоза товаров в русско-китайской торговле На основе данных: [Покровский, 1909, с. 11].

На представленном графике видно, что начиная с середины 1860-х гг. линия ввоза китайского товара (более чем на 90 % состоящего из чая) направляется вверх, достигнув в 1899 г. отметки 45 945 000 руб., тогда как русский вывоз падает (к 1889 г. – 1 343 000 руб.), и только с начала 1890-х гг. можно видеть улучшение ситуации российской торговли (к 1899 г. – 6 702 000 руб.) [Покровский, 1909, с. 11].

Такая динамика коррелируется с развитием сбыта российской текстильной продукции в Китай в это же время:

График 2 Динамика сбыта российского сукна и хлопчатобумажных тканей в Китай На основе данных: [Покровский, 1909, с. 15–16].

График 2. Динамика сбыта российского сукна и хлопчатобумажных тканей в Китай

График 2 показывает, что торговля русским сукном превышала сбыт хлопчатобумажных изделий вплоть до конца 1870-х гг. Затем сбыт шерстяных тканей падает. С 1889 г. продажи сукна опустились ниже продаж юфти и меха, которые превышали с начала 1820-х гг. [Обзор внешней торговли России, 1890]. Между тем, с 1890-х гг. можно увидеть резкий рост торговли хлопчатобумажными изделиями, которые с этого времени составили главную статью вывоза в Китай (см. график 2). Однако этот прирост не смог изменить баланс товарооборота. Но что являлось причиной такого крайне низкого уровня развития русской торговли?

После экономического открытия Китая русская торговля повсеместно на территории империи Цин сталкивалась с трудностями сбыта товара. Так, в Монголии проблема долгое время была связана с запретом вести здесь оптовую торговлю и иметь собственные склады для товаров [НИОР РГБ, ф. 273, к. 14, ед. хр. 1, л. 221–232 об.]. В то же время торговля России в Маньчжурии вплоть до начала XX в. была совершенно незначительной (русский вывоз составлял 1 % от китайского ввоза), ввиду отсутствия удобных путей сообщения [Дацышен, 2014, с. 151].

Хорошим примером трудностей российского сбыта может служить торговля в открытых портах Китая, главным из которых для России являлся Ханькоу. Данный порт, расположенный в долине реки Янцзы, благодаря обосновавшимся здесь в начале 1860-х гг. русским торговым домам стал главным экспортером китайского чая в Россию [Субботин, 1892, с. 308–318]. Казалось бы, у русских торговцев ведущих свои дела в Ханькоу имелись все шансы организовать торговлю российским товаром, однако в конце 60-х – 70-х гг. XIX в. сбыт русского текстиля здесь неуклонно сокращался:

Таблица 2 Продажи русского сукна в Ханькоу

| Год | Количество (половинок) |

| 1867 | 4 162 |

| 1868 | 5 780 |

| 1869 | 5 290 |

| 1870 | 5 613 |

| 1871 | 4 437 |

| 1872 | 2 812 |

| 1873 | 1 731 |

| 1874 | 1 199 |

| 1875 | 1 191 |

| 1876 | 968 |

| 1877 | 249 |

| 1878 | 100 |

Основным российским товаром, продаваемым в Ханькоу, было сукно московских фабрик Бабкина и Тюляева. Источники не устают сообщать о высоком качестве русских шерстяных тканей [НИОР РГБ, ф. 273, к. 13, ед. хр. 25, л. 90], и тем разительнее выглядит сокращение сбыта сукна с 5 780 половинок в 1868 г. до 100 половинок в 1878 г. (табл. 2). Сбыт же хлопчатобумажных изделий в Ханькоу был настолько мал, что по нему даже не приводилась статистика. В данном случае прослеживаются несколько причин упадка русской торговли.

Во-первых, отечественные производители при изготовлении тканей и одежды совершенно не учитывали вкусов китайского потребителя. Сукна и хлопчатобумажные изделия изготовлялись неподходящего покроя или неприемлемых для китайцев расцветок [Коростовец, 1898, с. 264]. Как сообщал русский консул в Ханькоу П.А. Дмитриевский, «окраска (тканей – И.Х.) была сделана в такие цвета, что, если бы китаец решился надеть платье из такой материи, то он или сделался посмешищем в глазах остальных, или же прямо подвергся наказанию за ношение платья цветов не присвоенных нечиновному классу» [АВПРИ, ф. 143, оп. 491, д. 396, л. 110 об.].

Во-вторых, на русском сбыте сильно сказывалась конкуренция других иностранцев, торгующих в Китае. Во второй половине XIX – начале XX вв. на рынке империи Цин продавались английские, немецкие, американские, китайские, японские и даже итальянские ткани [Китайские порты, 1895; Кротков, 1914; Крылов, 1898]. Иностранный товар стоил значительно дешевле российского, ввиду использования более эффективной морской доставки к китайским портам [Меркулов, 1903, с. 21]. Еще более обидным выглядит распространение с 1870-х гг. немецких подделок русского сукна. Немецкие производители делали сукно по внешнему виду похожее на ткани фабрик Бабкина и Тюляева, но худшего качества и продавали его под видом русского на китайском рынке [НИОР РГБ, ф. 273, к. 14, ед. хр. 3, л. 58].

В-третьих, цена российских товаров оказалась неприемлемой как для китайского потребителя, так и для производителя в России. Добротность отечественного сукна в разы превосходила добротность английского, но диктовала свою высокую цену, что в итоге отталкивало в большинстве своем бедных китайских покупателей [НИОР РГБ, ф. 273, к. 14, ед. хр. 3, л. 57 об.]. С другой стороны, высокие для китайского рынка цены, оказывались слишком низкими для отечественных производителей. В 1874 г. на страницах «Московских ведомостей» не без иронии будут отмечать, что «можно было с выгодой купить русские сукна в Китае, послать их кругосветным путем обратно в Россию и продать в Москве тем же чаеторговцам для новых операций в Китае» [НИОР РГБ, ф. 273, к. 5, ед. хр. 8, л. 20].

В 80–90-е гг. XIX в. единственным регионом Китая, где русская торговля текстильной продукцией протекала относительно успешно, была западная провинция Китая – Синьцзян. После подписания Санкт-Петербургского договора 1881 г., расширившего права русской торговли в Синьцзяне и Монголии, сбыт российской мануфактуры в западном Китае стал расти. Исследователи отмечали, что на Синьцзян приходилось 7% всего русского сбыта хлопчатобумажных тканей за рубеж, и до 73% от общего сбыта хлопчатобумажных изделий в Китай [Сладковский, 1974, с. 275]. Торговля успешно развивалась как с Илийским и Тарбагатайским краем (северная часть провинции), так и с Кашгарией (южная часть Синьцзяна) [Галиев, 2003, с. 139–148]. Неожиданным союзником русской торговли в Синьцзяне стал лицзинь – внутренний цинский таможенный налог, который китайские купцы обязаны были платить, чтобы доставить иностранные ткани с восточного побережья Китая к его западным окраинам [Скальковский, 1883, с. 234]. Такие операции были дороги, поэтому русское купечество оказалось в западном Китае практически без конкурентов.

Однако, в начале 1890-х гг. в связи с отменой лицзиня конкуренция со стороны английских, немецких и даже японских фабричных тканей возрастает в Синьцзяне [Коростовец, 1898, с. 283]. На рубеже XIX–XX вв. появляется и конкуренция с местным кустарным производством тканей, которые распространялись не только в самом Синьцзяне, но и активно продавались на рынках российского Алтая, Семиречья и Туркестана [Галиев, 2003, с.144]. В начале XX в. русский сбыт хлопчатобумажных изделий будет по-прежнему высоким в Синьцзяне, но большого роста продаж уже не наблюдается.

На протяжении второй половины XIX в. можно увидеть различного рода предложения, в которых отразились взгляды современников на возможное изменение неблагоприятной ситуации в русско-китайской торговле. Например, было мнение снизить качество русской продукции для того, чтобы уменьшить на нее цену в Китае [НИОР РГБ, ф. 273, к. 13, ед. хр. 25, л. 92]. Такой подход не нашел поддержки со стороны русских фабрикантов, которые считали, что уровень развития фабрик в России не позволяет изменить разницу затрат на производство тканей [НИОР РГБ, ф. 273, к. 13, ед. хр. 25, л. 128]. Другой весьма распространенной идеей было создание фабрик на границах с Китаем, которые могли бы производить текстиль и отправляли бы его в Синьцзян, Монголию или Маньчжурию, существенно экономя на транспортных расходах [Васильев, 1899, с. 66; Крылов, 1898, с. 16; Куропаткин, 1879, с. 65; Меркулов, 1903, с. 26]. Это предложение упиралось в объективную достаточность российского рынка для отечественных фабрик, что не требовало активного поиска внешних рынков сбыта [Кротков, 1914, с. 34].

Самой же популярной идеей, которая в итоге находила отклик в Санкт-Петербурге, было создание новых направлений русско-китайской торговли. Новые, более эффективные, способы доставки товара могли сократить расходы, которых требовал транзит и одновременно укрепить влияние Российской империи на китайской территории.

В течение 70–80-х гг. XIX в. можно увидеть реализацию нескольких экспедиций в Китай, целью которых было найти регион, где русский товар пользовался бы спросом [Дацышен, 2014, с. 162–163]. Большое внимание в это время уделяли Ланьчжоу – столице провинции Ганьсу. В середине 1880-х гг. здесь были предприняты попытки организовать торговлю русскими тканями, но они оказались слишком дорогими ввиду расходов на доставку и не выдержали конкуренции с дешевыми английскими и немецкими сукнами, привозимыми из Южного Китая [АВПРИ, ф. 143, оп. 491, д. 396, л. 21–22]. Консул П.А. Дмитриевский считал даже, что доставка товара обойдется дешевле, если везти его морем из Одессы до Ханькоу и далее до Ланьчжоу [АВПРИ, ф. 143, оп. 491, д. 396, л. 35].

Впрочем, морской транзит тоже себя не оправдал. Когда в начале 1870-х гг. Русское общество пароходства и торговли открыло китайскую линию, был установлен фрахт на перевозку товара из России в китайские порты в размере 6,16 фунтов стерлингов до Шанхая и 7 фунтов стерлингов до Ханькоу (с тонны в 40 кубических футов3) [РГИА, ф. 107, оп. 1, д. 387, л. 15]. Это было слишком дорого для русских купцов, которые просили дирекцию РОПиТ снизить фрахт до 3–4 фунтов стерлингов, но ставки фрахта так и не были уменьшены [РГИА, ф. 107, оп. 1, д. 387, л. 60]. В начале XX в. С.Д. Меркулов писал, что доставка мануфактуры от Одессы до китайских портов обходится в 2 ½ раза дороже чем из Германии [Меркулов, 1903, с. 21]. В итоге, отечественное пароходство, занятое в морской русско-китайской торговле (РОПиТ, Добровольный флот), так и не внесло вклад в развитие русского сбыта в Китае.

3. 1 фрахтовая тонна = 40 ft³ = 1,12 м³.

В конце XIX в. наибольшие надежды современники возлагали на Транссибирскую магистраль, способную быстро и эффективно доставить товар на китайский рынок, решив тем самым проблемы логистических расходов и скорости обращения капитала предыдущего периода [Китайские порты, 1895, с. 139]. Логичным продолжением Транссиба стала Китайская-восточная железная дорога (КВЖД) и ее южно-маньчжурская ветвь (ЮМЖД), ведущая в арендованный у Китая порт Дальний (1898). Новая инфраструктура должна была обеспечить «мирное», т. е. экономическое, завоевание Маньчжурии, посредством сбыта в северо-восточный Китай русских товаров [Романов, 1928].

Но, как известно, идея экономического господства в Маньчжурии рухнула после поражения России в войне с Японией (1904–1905). Тем не менее, у Российской империи все еще оставалась КВЖД, связанная с Владивостоком, что предоставляло возможность улучшить торговлю с Китаем. Отчасти это и происходит – в начале XX в. мы наблюдаем рост русского сбыта на китайский рынок:

Таблица 3 Торговля российским текстилем в Китае в начале XX века

| Ткани | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 |

| Хлопчатобумажные | 4 499 096 | 6 402 995 | 7 295 498 | 5 293 758 | 7 110 920 | 10 752 171 | 8 599 685 |

| Шерстяные | 69 629 | 47 989 | 157 967 | 161 114 | 95 223 | 208 314 | 204 438 |

Благодаря развитию железнодорожной инфраструктуры на Дальнем Востоке изменяется региональный характер российской торговли в Китае. В начале XX в. основная доля российского экспорта приходится на торговлю Владивостока (около 56%), хотя сбыт текстиля здесь был небольшой [Сладковский, 1974, с. 310–312]. После русско-японской войны (1904–1905) активно развивается вывоз русского текстиля в Маньчжурию, ранее практически не игравшей роли в экспорте из России [Кротков, 1914, с. 58]. Большое значение по-прежнему остается у рынка Синьцзяна (вывезено хлопчатобумажных изделий на 5 681,3 тыс. руб. в 1908 г.), тогда как «вывоз по восточно-китайской границе», подразумевавший в большей степени Кяхту, существенно ему уступает (вывезено хлопчатобумажных изделий на 1 427,3 тыс. руб. в 1908 г.) [Покровский, 1909, с. 19].

Хлопчатобумажные ткани остаются главной статьей в структуре российского экспорта (50–70 % всего сбыта до 1914 г.), притом что заметно увеличивается вывоз других товаров – табака, хлеба, соли, металлических изделий и др. [Сладковский, 1974, с. 310; Покровский, 1909, с. 19–20]. Однако, несмотря на общее улучшение экспорта, в начале XX в. продолжает сохраняться острый дефицит российской торговли с Китаем: в 1908 г. вывоз из России составил 23 285,0 тыс. руб., ввоз из Китая – 93 344,0 тыс. руб.; в 1914 г. – 28 765,0 тыс. руб. и 89 558,0 тыс. руб. соответственно [Сладковский, 1974, с. 337]. Таким образом, Российская империя так и не смогла добиться баланса в торговле с империей Цин.

Подведем итоги. Во второй половине XIX в. текстиль являлся главным товаром в структуре российского экспорта в Китай. Долгое время среди вывозимых на китайский рынок тканей первое место принадлежало сукну, но начиная с 1870-х гг. сбыт шерстяных изделий в Китай начинает сокращаться, а их место занимают хлопчатобумажные ткани. В это же время текстиль был главным иностранным товаром, ввозимым в Китай (после опиума) [Коростовец, 1898, с. 231], однако доля Россия в конце XIX в. едва доходила до 1,5 % от общего экспорта тканей [Васильев, 1899, с. 27]. Среди причин, которые мешали российской торговле, стоит выделить высокий уровень конкуренции других стран, инертность русских торговых кругов в развитии сбыта отечественных товаров, дороговизну российского текстиля, продиктованную дорогим производством и высокими расходами на транзит.

Проблема доставки российского товара на китайский рынок была относительно успешно решена после начала эксплуатации транзитного потенциала Транссиба и КВЖД. Однако даже железная дорога на территории Маньчжурии не исправила дефицитного характера российской торговли с Китаем. Помимо общих просчетов, связанных с КВЖД и планами на маньчжурский рынок [Меркулов, 1903; Дацышен, 2014, с. 488], в данном случае необходимо иметь в виду более широкие экономические тенденции восточноазиатского региона в рассматриваемый период.

Во-первых, на рубеже XIX – XX вв. происходит активное развитие национальных фабрик Китая [Непомнин, 1980, с. 162]. Товары местной мануфактуры успешно конкурировали с иностранным текстилем, вытеснив российский товар на периферийные регионы империи Цин, где он также сталкивался с конкуренцией [Кротков, 1914].

Во-вторых, в конце XIX в. наблюдается кардинальная смена экономического курса ведущих держав Запада относительно Китая. В это время вывоз капитала в страны Азии стал преобладать над вывозом товаров [Гобсон, 1927; Непомнин, 1980]. Ведущие торговые дома Британии и США в последней четверти XIX в. полностью перестроились на инвестирование в различные отрасли цинской экономики, либо на поиск концессий на китайской территории [Meyer, 2003, p. 103]. Российская империя, в целом, старалась догнать названные «тренды» экономической политики, что отразилось в приобретении железнодорожных и прочих концессий на территории империи Цин.

В итоге, названные экономические изменения начала XX в. сделали развитие российского экспорта в Китай малоперспективным направлением русско-китайских отношений. Российская торговля в Китае к этому времени исчерпала свой потенциал.