Экономический рост развивающихся стран: важнейшие тенденции, пропорции, факторы и социальные последствия

Хотя РГ все еще с отрывом лидируют в мире в сфере фундаментальных технологических инноваций и по уровню производительности, они, вследствие потери демографического дивиденда, снижения эффективности госуправления, гипертрофированного (по сравнению с реальным сектором) развития финансовой сферы, заметно сдают ряд своих позиций в мировой экономике быстрорастущим РС.

В отличие от многих африканских, ближневосточных и латиноамериканских стран, в ряде азиатских стран (в т.ч. КНР, Индии, Индонезии, новых индустриальных странах (НИС)), вследствие проведения в них политики прагматичных реформ и открытости, внедрения современных технологий и социальных инноваций, СГТП ПВВП и СФП в тенденции значительно повысились.

Вместе с тем, учитывая, что во многих РГ и РС после финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. не произошло существенного смягчения финансово-экономических и социальных проблем, а накануне и во время пандемии они обострились, нельзя исключать того, что, если в относительно короткие сроки в РГ и РС не будут проведены серьезные социально-ориентированные реформы и значительно увеличена помощь последним, в т.ч. в борьбе с пандемией, в мире в ближайшие год-два может возникнуть системный или достаточно глубокий финансово-экономический и социально-политический кризис.

В РС ситуация не менее противоречива. Вследствие того, что в нескольких десятках из них, прежде всего в КНР, Индии, Индонезии, ряде новоиндустриальных стран, были проведены прагматичные рыночные реформы (при сохранении весомых позиций государства в ключевых сферах экономики), а также произошло значительное наращивание вложений в физический и человеческий капитал и расширение их мирохозяйственных связей, СГТП ПВВП РС вырос в 8–9 раз с ~ 0.3% в 1800–1950 гг. до 2.6% в 1950–1980 гг. и 1980–2020 гг.1

Согласно рассчитанной нами модели2, в 1980–2010-е гг. на 3/4 более высокий СГТП ПВВП в целом по РС по сравнению с группой РГ (2.6% vs 1.5%, см. граф. 1[Мельянцев, 2021]) может объясняться на 1/3 более низким исходным уровнем их ПВВП (т.н. «преимуществом отсталости» А. Гершенкрона); на 2/5 – более высокой нормой совокупных капиталовложений и ~ на 1/5 – относительно быстрым увеличением (c низкого значения) уровня экономической глобализации РС.

По другой модели, рассчитанной по крупным странам мира, более быстрый рост ПВВП в РС по сравнению с РГ (в 2000–2010-е гг. 3.4% vs 0.8%), определялся ~ на 1/4 в целом более высокой в РС нормой совокупных капиталовложений, но в гораздо большей мере – на 3/4 - более существенным прогрессом в повышении в них (с низких стартовых значений) уровня экономической свободы и качества государственного регулирования экономики3.

РС, которых насчитывается в мире не менее 150, присуща огромная дифференциация в макроэкономической и социальной результативности. Более значимых успехов в последние десятилетия добилась немалая часть азиатских РС. Они, (а) опираясь на опыт Японии, (б) используя огромные массы сравнительно дешевой, но достаточно адаптивной и быстро обучающейся рабочей силы, (в) соблюдая, как правило, незавышенный курс своих валют, (г) в большей мере, чем другие РС, придерживаясь принципов трудовой этики4, (д) активно применяя методы индикативного, а иногда и полудирективного планирования, стали осуществлять достаточно эффективную стратегию индустриализации по типу экспортоориентированного импортозамещения, наращивая вывоз готовых изделий вначале невысокой, а затем и более высокой степени сложности.

Что касается Африки южнее Сахары (АЮС), большинства стран Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), Латинской Америки (ЛА) и группы стран, ранее входивших как республики в СССР, то они, при всей немалой дифференциации между ними, в большей или меньшей степени специализируются в мировой экономике на экспорте сырья и продуктах его первичной переработки, что ставит их в сильную зависимость от конъюнктуры глобального рынка и далеко не всегда (если не сказать редко) обеспечивает устойчивый и динамичный рост ВВП.

Если в РС Восточной Азии (ВАЗ) СГТП их ПВВП вырос почти вдвое – с 3.2% в 1950–1980 гг. до 6.1% в 1980–2020 гг. и более чем вдвое в Южной Азии (ЮАЗ) – соответственно с 1.4% до 3.5%, то в ЛА он сократился вчетверо (с 2.5 до 0.6–0.7%), в странах БВСА в целом в 7 раз (с 3.5 до 0.5%), в АЮС – в 8 раз (с 1.6 до 0.2%) (Рассч. по источникам к граф.1 [Мельянцев, 2021]).

Возникшее в 1980-2020 гг. превосходство группы РС над РГ в СГТП ВВП привело к тому, что их вклад в прирост глобального ВВП вырос с 2/5 в 1950–1980 гг. до 2/3 в 1980–2020 гг. В основном эта метаморфоза была обеспечена экономическим рывком КНР, по которому рассматриваемый показатель повысился почти на порядок - с 4-6% в 1950–1980 гг. до 12–13% в 1981–2000 гг., 19–21% в 2001–2010 гг. и 38–40% в 2011–2020 гг. (Рассч. по источникам к граф.1 [Мельянцев, 2021])

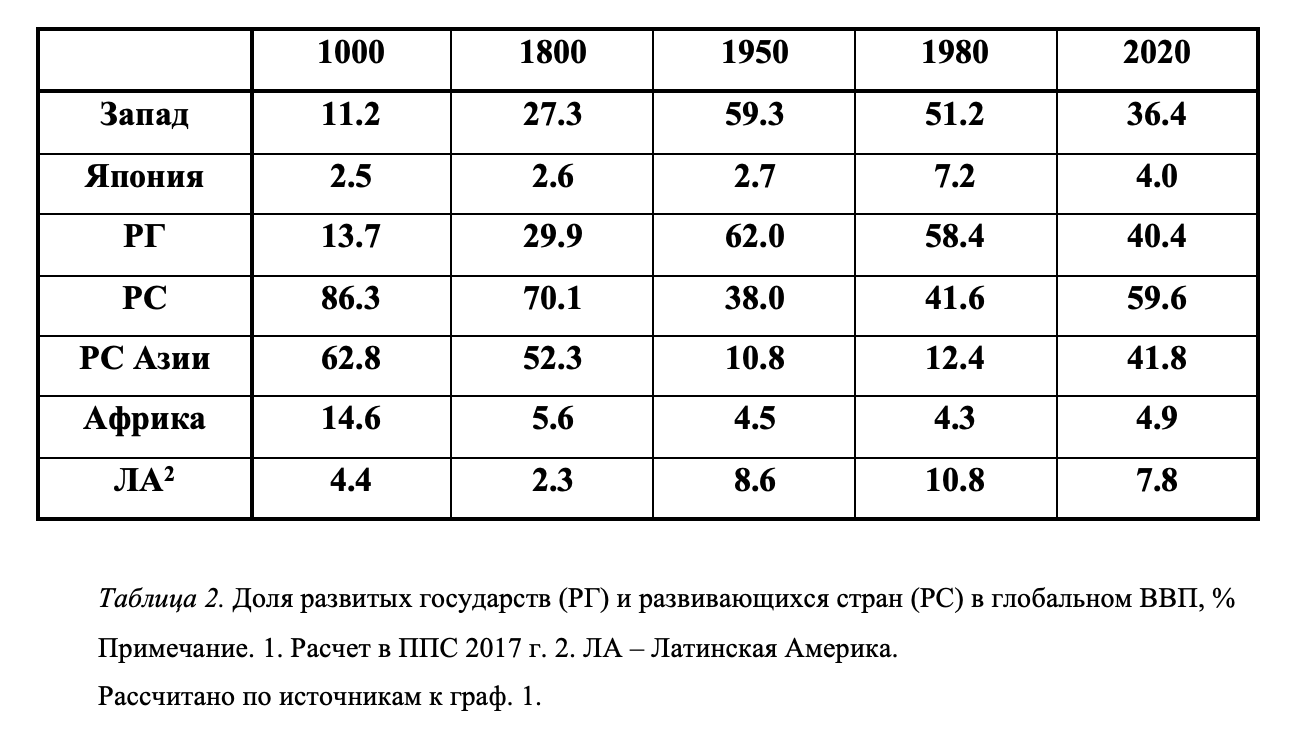

В результате доля РС в глобальном ВВП (на базе расчета в ППС 2017 г.) в 1950-2020 гг. увеличилась более чем в 1.5 раза до 3/5 (см. табл. 2)5. Это произошло за счет усиления позиций азиатских РС, доля которых в глобальном ВВП выросла почти вчетверо ~ до 2/5. При этом совокупная доля других РС в глобальном ВВП, напротив, сократилась ~ с 1/4 до 1/5.

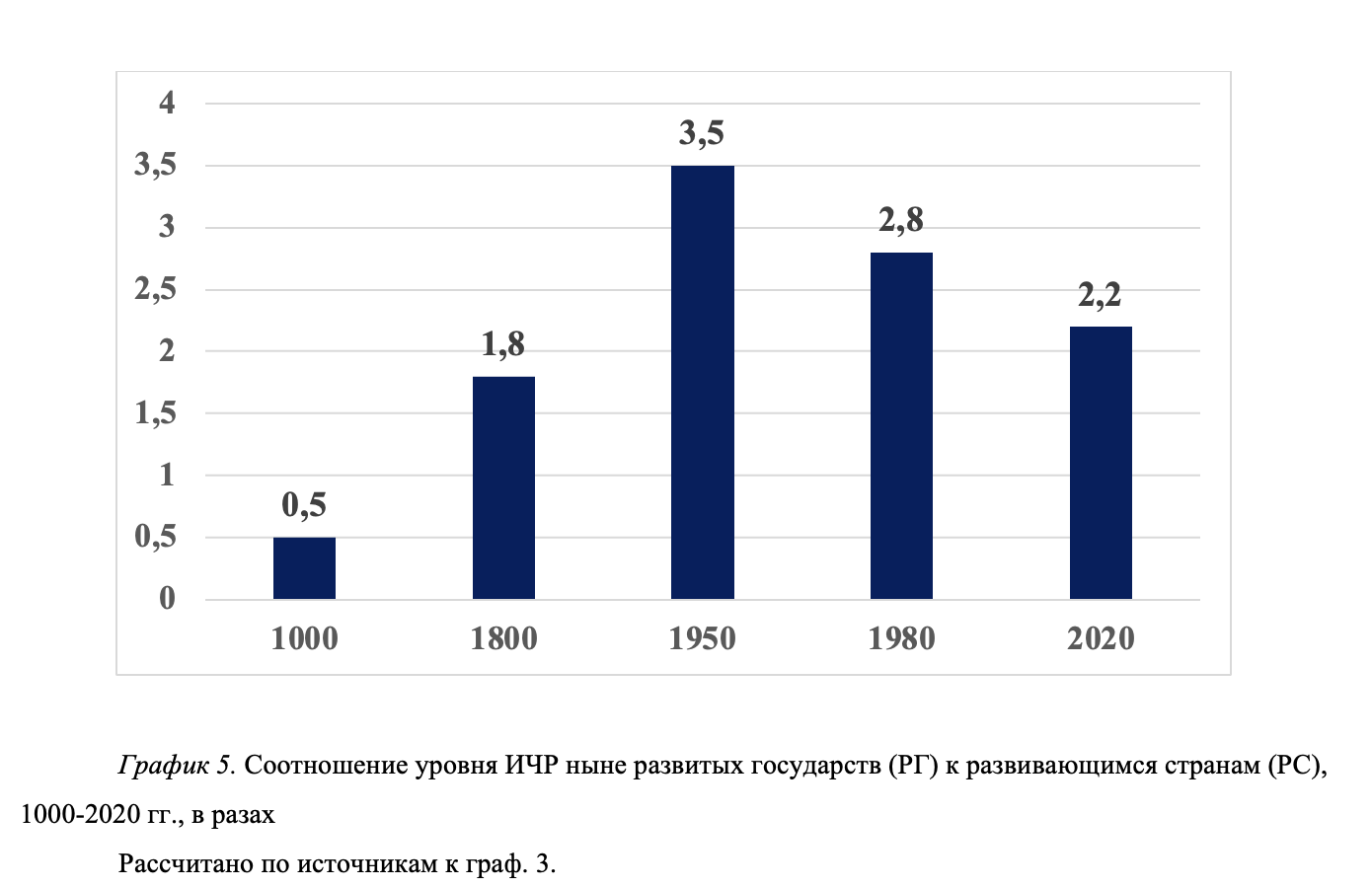

Рассмотренные факторы вызвали эффект конвергенции РС и РГ по уровню ПВВП и привели к снижению относительного разрыва с шестикратного в 1980 до ~ четырехкратного в 2020 г.6, а по ИЧР, который в 1950–1980 гг. и в 1980–2020 гг. рос в целом по РС более чем в полтора раза быстрее, чем в среднем по РГ, он в 1950–2020 гг. сократился ~ на 2/5– с 3.5 в 1950 г. до 2.8 в 1980 г. и 2.2 в 2020 г. (см. граф. 1 [Мельянцев, 2021]; граф. 5).

Если в 1950-1980 гг. ПВВП КНР не превышал 4–5% от уровня США, то в 2020 г., вследствие проведения в 1980-2010-е гг. политики реформ и открытости, существенного увеличения нормы капиталовложений, повышения качества рабочей силы и управления, внедрения новых технологий, 3–4-х кратного опережения США по СГТП ее ПВВП (5.8% vs 1.6%)7, рассматриваемый показатель достиг как минимум 1/4 от уровня США. Объем ВВП КНР (в ППС 2017 г.), составлявший в 1980 г. немногим более 1/5 от уровня США, в 2020 г. превысил его почти на 1/5. Последние 40 лет стали, несомненно, лучшими в 4000-летней истории Китая.

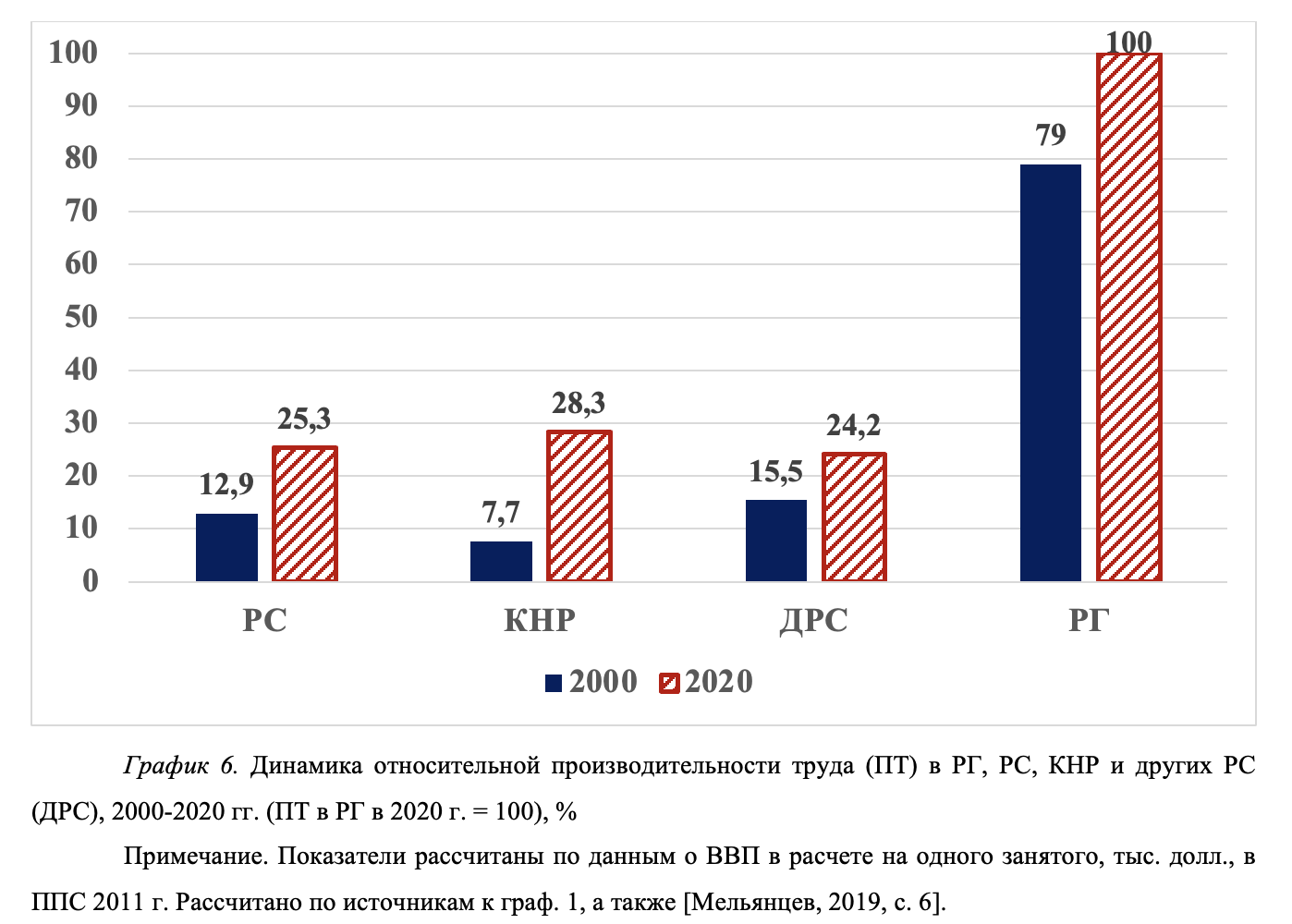

В целом по группе РС произошло значительное усиление интенсивности сдвигов в структуре производства и занятости. В частности, СГТП абсолютных величин структурных изменений по трехсекторной модели занятости (см. табл.1 [Мельянцев, 2021]) увеличился с менее 0.1% в 1800–1950 гг. (в период, когда большинство из них были колониями и полуколониями) до 0.5–0.6% в 1950–1980 гг. и ~ 1.2% в 1980–2019 гг. А доля занятых в неаграрных отраслях выросла в 1950-2019 гг. более чем вдвое ~ до 2/3 (см. табл. 1 [Мельянцев, 2021]). Эти сдвиги способствовали удвоению в целом по РС вклада межотраслевого перемещения рабочей силы в прирост их производительности труда (ПТ; с 1/5 в 1950–1980 гг. до 2/5 в 1980–2019 гг.), СГТП которой в последние четыре десятилетия в целом по РС оказался выше на 2/3, в т.ч. в 2000–2020 гг. более чем в 2.5 раза, чем в среднем по РГ.

Вместе с тем, хотя в последние два десятилетия произошла существенная конвергенция в целом по группе РС к РГ по уровню ПТ и средний относительный разрыв в ПТ между ними сократился на треть (между Китаем и РГ – на 2/3, между группой других РС (ДРС) и РГ – на 1/5), общий разрыв по рассматриваемому показателю в 2020 г. между РГ и РС остается весьма большим – четырехкратным (см. граф. 6). При этом, по нашим расчетам, в 2000–2020 гг. абсолютный разрыв в уровнях ПТ в целом между РГ и РС вырос на 1/10 (между Китаем и РГ не изменился, а между ДРС и РГ увеличился на 1/5).

С чем связана сохраняющаяся столь сильная дифференциация в уровнях ПТ между РГ и РС? Вопрос не простой, хотя широко дебатируемый в специальных исследованиях.

Согласно рассчитанной нами модели, построенной по материалам 50 крупных и средних стран мира8, в 2018 г. более высокий уровень ПТ в среднем по РГ по сравнению с РС объясняется соответственно ~ на 2/5, 1/5 и 1/6 более высокими в РГ (по сравнению с РС) значениями индекса современного технологического развития (ИСТР), качества институтов и среднего числа лет обучения взрослого населения.

Хотя в отличие от группы РГ, в которой в последние сорок лет произошло весьма существенное сокращение СГТП СФП, СГТП СФП в целом по РС сильно не изменился (по сравнению с 1950–1980 гг., см. граф. 2 [Мельянцев, 2021]), вклад СФП в прирост их ВВП в 1950–2020 гг. достигал в среднем 1/5 (что в 2.5 раза меньше, чем в целом по РГ), а средний уровень СФП РС от РГ в 2019 г. не превышал 1/4 (без КНР ~ 1/6) (Рассчитано по данным и источн. к граф. 1,2 [Мельянцев, 2021 ]).

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, ФИНАНСОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА РАЗВИТИЯ

Существенный прогресс в нескольких десятках, а также сбои и провалы в экономическом росте многих десятков полупериферийных и периферийных стран, характеризующихся, как правило, сильной зависимостью от мировой конъюнктуры, невысоким качеством институтов и инновационных систем и развивающихся преимущественно экстенсивно, оплачены немалой экологической, финансовой и социальной «ценой».

В мире, как известно, растет озабоченность планетарными последствиями глобального потепления, во многом, как считается, связанного с повышением в атмосфере концентрации диоксида углерода (ДУ). СГТП этого показателя в тенденции угрожающе нарастает: с 0.1% в 1850–1950 гг. до 0.2–0.3% в 1950–1980 гг. и 0.5% в 1980–2018 гг. При этом в мировом приросте эмиссии ДУ доля РС увеличилась ~ вдвое – с 47–48% в 1960–1980 гг. до 90–92% в 1981–2018 гг., в т.ч. за счет Китая – с 2–4% до 40–42% (в 1981–2000 гг. 29–31%, в 2001–2018 гг. 44–46%). В расчете на душу населения рассматриваемый показатель по РС вырос ~ с 1/5 в 1980 г. от РГ до без малого 2/5 в 2018 г., в т.ч. по КНР – с 1/7 до ¾ (Рассчитано по источн. к граф. 1 [Мельянцев, 2021], а также The UNDP, p. 242, 244; Wolf, Action).

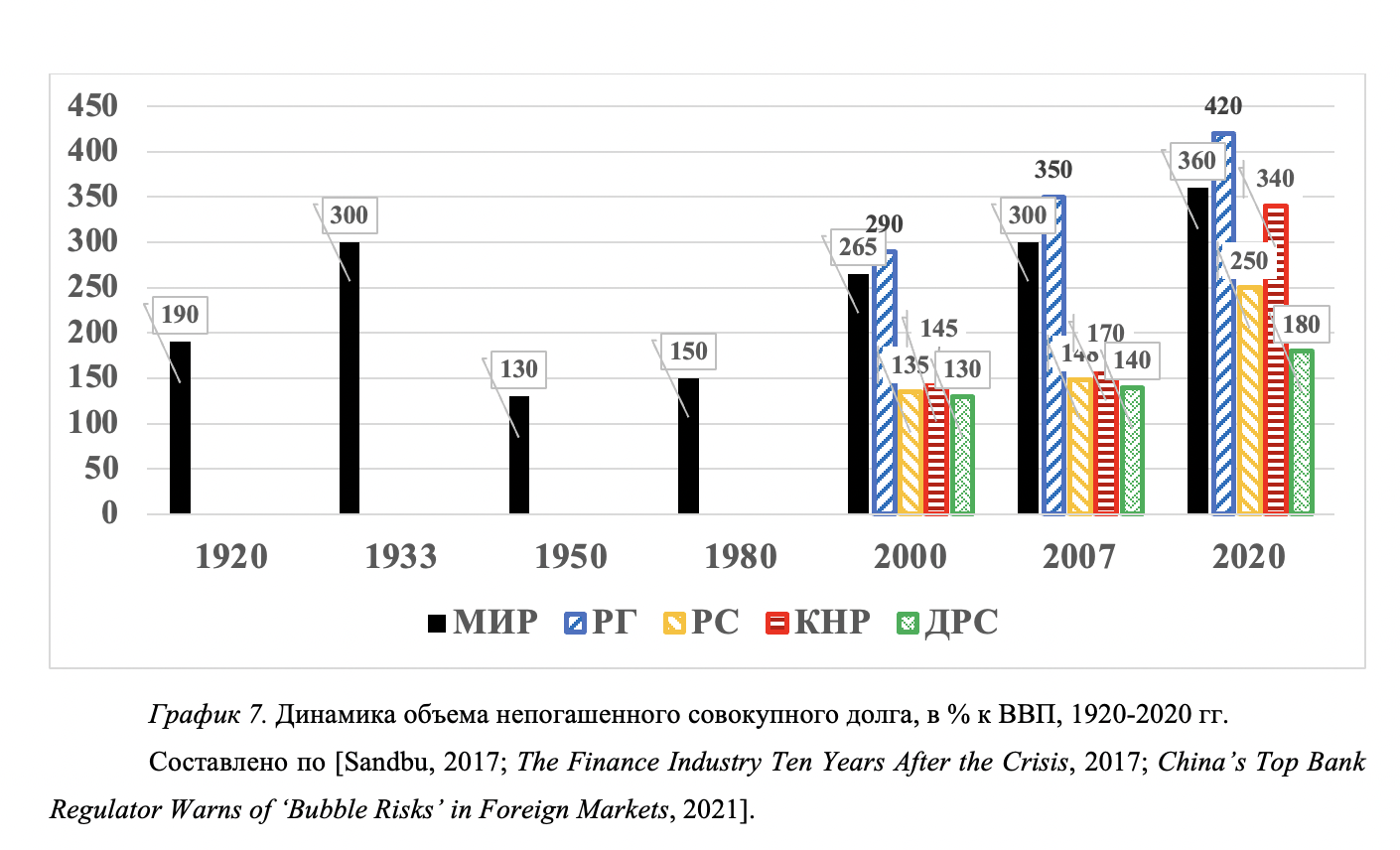

Финансиализация глобальной экономики в последние десятилетия и кредитная накачка как средство ее лечения (и в РГ, и в ряде РС) от последствий затяжного кризиса 2008–2009 гг. и в период пандемии привели к тому, что в целом по миру объем совокупной непогашенной задолженности, отнесенный к ВВП, который в 1980–2020 гг. рос со СГТП в 4–5 раз более высоким, чем в 1950–1980 гг., увеличился в 2.4 раза (до 360% ВВП), на 1/5 превысив его феноменально высокое значение во время Великой депрессии (см. граф. 7). При этом, если в 2007–2020 гг. прирост задолженности вырос в РГ на 70% их ВВП (или на 1/5), то в РС – более чем на 100% ВВП (на 2/3). Это произошло прежде всего за счет Китая, в котором показатель увеличился на 170% ВВП (он удвоился до 340% ВВП), что позволило ряду западных аналитиков квалифицировать модель его роста в рассматриваемый период как debt-driven growth.

Хотя в РС в 1990–2020 гг. доля критически бедных (дневн. подушевое потребление до 1.9 долл. в ППС 2011 г.) сократилась в целом вчетверо до 1/10, доля других бедных (соотв. от 2 до 10 долл.) выросла на 2/5 до 70%, а их число увеличилось более чем вдвое до 4.6 млрд человек (Рассчитано по источн. к граф.1 [Мельянцев, 2021]).

Неравенство в распределении доходов в 1990–2010-е гг. выросло в большинстве РС, на которые приходится свыше 3/4 численности их населения [UN, 2020, p. 27]. Доля в национальном доходе высшего 1% населения в целом по Индии, России и Китае увеличилась с 8–10% в 1990 г. до 14–21% в 2016 г. [The UNDP, 2019, p. 120].

Коэффициент Джини (КД) по распределению располагаемых доходов оказался в 2014–2019 гг. в среднем по странам БРИКС (0.46) на 1/3 выше, чем по ведущим РГ (0.35) (Рассчитано по источн. к граф.1 [Мельянцев, 2021]). В КНР, в которой в результате бурного роста экономики быстро, хотя не одинаковым темпом росли доходы всех слоев населения, и было практически покончено с массовой нищетой, КД в 1980–2018/19 гг. увеличился, по обследованиям, ~ в 1.5 раза до 0.45–0.47, а прирост числа долларовых миллиардеров в 2010-е гг. был в 1.5 раза больше, чем в США [UN, 2020, p. 26; China Makes; Forbes]. В среднем по странам БРИКС доля национального богатства, приходящаяся на топовый 1% населения, выросла в 2000–2010-е гг. ~ на 1/4 до 35% и оказалась на 1/5 больше, чем в среднем по ведущим РГ (Составлено и рассчитано по [Credit Suisse, 2010, p.119; 2019, p. 168]).

Во время кризисов обычно сокращаются доходы не только у бедных, но и среднедоходных и многих групп богатого населения. Что касается нынешней пандемии, то положение первых в мире в 2020 г., в т.ч. вследствие неадекватных по масштабам принятых мер (фискальная помощь в беднейших РС не превысила 2% их ВВП, в среднедоходных РС составила 6%, в РГ – 24% ВВП), несомненно, ухудшилось. По расчетам МВФ, несмотря на существенный спад в РГ, в целом отставание от них по уровню ПВВП по результатам 2020 г. выросло не менее чем в половине РС9]. Число критически бедных в РС увеличилось на 100–120 млн. человек. При этом, однако, в США, в условиях кредитной накачки, роста фондовых рынков и активизации цифровой экономики, богатство 644 американских миллиардеров выросло почти на треть, а у самой богатой пятерки из них – на 2/3 [UN, 2021, p.14–15].

Дифференциация внутри и между странами усиливается не только по уровню материального положения, но и доступности и качеству медицинского обслуживания, образования и других услуг. Вакцинация в первом квартале 2021 г. в богатых странах происходила в 25 раз быстрее, чем в беднейших [Лишь более 5% жителей планеты полностью вакцинировались от COVID-19, 2021]. При этом весьма похоже, что во многих странах Юга (Индия, АЮС, ЛА) коронавирусная пандемия, базирующаяся, в т.ч. на ее новых, весьма контагиозных и вирулентных штаммах, весной 2021 г. набирала обороты [Parkin et al., 2021; India’s].

Резюмируя, стоит подчеркнуть, что в течение последних двух веков, преодолевая множество проблем и противоречий, все большая часть человечества (не только РГ, но и несколько десятков РС), сумев многократно увеличить технико-экономический потенциал и человеческий капитал, совершенствуя системы управления, стала развиваться в парадигме современного (относительно интенсивного) экономического роста. Но дифференциация по многим характеристикам развития между странами мира остается весьма значительной.

В силу ряда причин, часть из которых рассмотрена выше [Мельянцев, 2021], в РГ, по-прежнему являющихся крупнейшими в мире генераторами инноваций10, произошло существенное трендовое замедление в росте подушевого ВВП и производительности. На этом фоне, а также создав в течение последних десятилетий сравнительно эффективные механизмы роста, ряд развивающихся, прежде всего азиатских, стран сумели добиться заметной конвергенции по отношению к РГ.

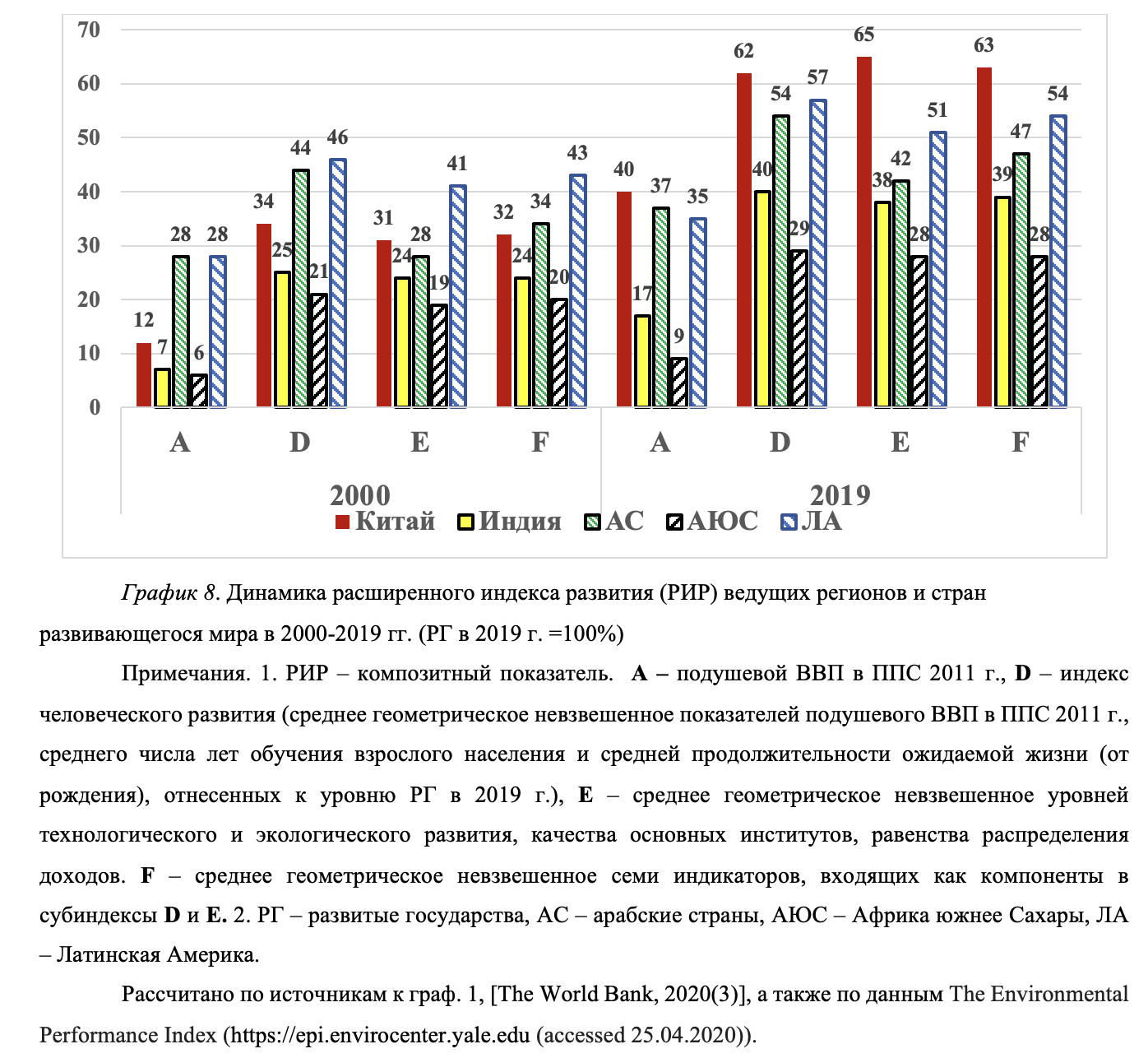

Если по ЛА, арабским странам (АС) и АЮС их уровни СФП по отношению к РГ в целом имели тенденцию к снижению (в 1980–2019 гг. соответственно с 42 до 27%, с 32 до 25% и с 11 до 10%), то в Индии этот показатель вырос, правда с весьма низкой планки, примерно втрое – с 6 до 19% и в Китае в 2.5 раза – с 14 до 36% (Рассчитано по источн. к граф.2 [Мельянцев, 2021]). Судя по рассчитанному нами расширенному (семикомпонентному) индексу развития (РИР, см. граф. 8), Китай, сумевший существенно повысить эффективность госуправления11, стал заметно подтягиваться к РГ. Значение его РИР (к среднему уровню по РГ) выросло в 2000–2019 гг. почти вдвое с 32 до 63%12, в Индии почти на 2/3 – с 24 до 39%, в группе АС и АЮС – на 2/5 (соответственно с 34 до 47% и с 20 до 28%) и в ЛА ~ на 1/4 (с 43 до 54%).

12. Однако, в КНР в 2010-е гг. произошло торможение роста ВВП и СФП, увеличился, как отмечалось, показатель задолженности к ВВП, и к концу десятилетия почти прекратился рост численности населения [The World Bank, Global Productivity, p. 226; Is China’s Population Shrinking, 2021].

Однако за последние два десятилетия, вследствие заметного усиления во многих РГ и РС финансово-экономической неустойчивости и социальной поляризации, особенно возросших во время пандемии, политическая нестабильность в мире усилилась весьма существенно – не менее чем на 1/10 (Рассчитано по [The World Bank, Worldwide Governance]). Как подчеркивал известный американский социобиолог Э. Уилсон, мир, в котором мы живем, характеризуется взрывоопасным сочетанием «эмоций каменного века, средневековых институтов и божественных технологий» [Sachs, 2020, p. 170].

Прогресс в нем, за последние 5 тыс. лет движимый, как представляется, не только, а возможно, не столько конкуренцией, сколько масштабированием кооперации и сотрудничества внутри и между разными группами инноваторов, предпринимателей, торговцев и потребителей, ныне, в условиях частичной деглобализации мира и нарастающей геополитической конфронтации внутри него, подвергается серьезной опасности, возможно, сильно недооцененной теми глобальными игроками, которые в последние десятилетия заметно стали сдавать свои позиции в мировой экономике быстрорастущим странам Востока и Юга.