Ценностные ориентации афразийской зоны нестабильности: гендерные измерения

При этом в качестве объекта рассмотрения выступают арабские страны в целом [Костенко, 2017б; Стребкова, Понарин, 2017; Glidden, 1972; Tessler, 2002b; Jamal, Tessler, 2008; Al-Kandari, Gaither, 2011; AlOmoush et al., 2012; Ponarin, Kostenko, 2013; Fox et al., 2016; Hammoudeh, 2016], отдельные арабские страны [Hofstede, 1980; Ronen, Shenkar, 1985; Joma, 1991; Robertson et al., 2002; Tessler, 2002a; Richardson, 2004; Whiteoak et al. 2006; Forster, Fenwick, 2015; Abbott, 2017], в целом исламский мир (Hanafi, 2002; Ball, Haque, 2003; Fattah, 2006; Halstead, 2007; Nasr, 2009; Panjwani, 2013; Hammoudeh, 2016; Göle, 2017], отдельные неарабские исламские страны [Johns, 1987; Kabeer, 1991; Federspiel, 1998; Harahap, 2003; Pintak, Setiyono, 2011; Tafti et al., 2012; Muchtar et al., 2017], а также арабские или исламские диаспоры в различных странах мира [Костенко, 2014, 2017а; Osman, 1997; Zolberg, Woon, 1999; Hodge, 2002 Tessler, 2003; Cesari, 2004; Cukur et al., 2004; Ajrouch, 2005; Saroulou et al., 2009; Halstead, 2010; Al-Kandari, Gaither, 2011; Pintak, Setiyono, 2011; Kalliny, 2012; Chun et al., 2015].

Исследователи отмечают, что для мусульман характерны следующие ценностные ориентации:

- высокая религиозность [Коротаев, Халтурина, 2008, c. 134−141; Халтурина, Коротаев, 2009, c. 155−162; Коротаев, Столярова, Халтурина, 2012; Ali, 1992; Kruckeberg, 1996, p. 181; Hodge, 2002; Inglehart, Norris, 2003a, b; Kenny, 2003; Yaran, 2003; Jandt, 2006; Inglehart, 2007, p. 32−38; Halstead, 2007; Al-Kandari, Gaither, 2011; Rafiki, Wahab, 2014; Huda, Kartanegara, 2015]. Такие фундаментальные ценности, как вера в Бога, пророчество Мухаммеда и Коран, как слово божье, несомненно, имеют огромную важность в мусульманском обществе [Moaddel, 2007b, p. 7]. Некоторые исследователи утверждают, что арабы и мусульмане в целом имеют предопределенное отношение к жизни и событиям вокруг, основанное на религии [Kruckeberg, 1996, p. 181]. События не происходят без воли Аллаха, поскольку его законы описывают Вселенную, а стихийные бедствия происходят как наказание за проступки и грехи людей [Jandt, 2006]. Ряд исследователей подчеркивают, что вера определяет поведение и нравственные качества мусульман [Ashraf, 1988, p. 76; Khan, 1987, p. 28], объединяя понятия морального и религиозного долга как две стороны одной монеты [Halstead, 2007]. В частности, по результатам опроса, проведенного в Египте, Иордании, Саудовской Аравии, Иране, 79−85% жителей этих стран утверждают, что религия имеет большое значение в их жизни [Moaddel, 2007a, p. 214], а порядка 94% совершенно точно заявляют, что они верят в жизнь после смерти, существование рая и ада [Moaddel, 2007a, p. 214; Тищенко и др., 2010, с. 384−387], при этом считается, что эвтаназия и аборты нарушают сакральность человеческой жизни, что ведет к крайне отрицательному отношению к этим явлениям в исламских странах [Haddad, Smith, 1996; Zuhur, 1995]. Вместе с тем Р. Инглхарт отмечает, что в посткоммунистических исламских странах уровень религиозности заметно ниже, чем в исламских странах, никогда не бывших под властью коммунистов [Inglehart, 2007, p. 32−38];

- патриархальные ценности и низкий уровень поддержки гендерного равенства [Тищенко и др. 2010, с. 384−387; Костенко, 2014, 2017а; Barakat, 1993; Kulwicki, 1996; AbuHabib, 1997; Fish, 2002; Read, 2003; Inglehart, 2003a, 2003b; Norris, Inglehart, 2004; Whiteoak et al., 2006; Moaddel, 2007a, p. 228; Inglehart, 2007, p. 45; Elamin, Omair, 2010; Alexander, Welzel, 2011b, c, 2015; Yeganeh, May, 2011; Inglehart, 2017]. Патриархальные ценности подразумевают ограничение роли женщины в семье, экономике и политике, возвышение мужчины-кормильца, который требует полного уважения и послушания [Barakat, 1993]. Многие исследователи отмечают, что для мусульман характерно пониженное отрицание полигамности [Moaddel, 2007a, p. 224−228], особое традиционное негативное отношение к вступлению в брак без согласия родителей, неодобрение разводов и абортов [Norris, Inglehart, 2002]; впрочем, некоторые авторы [Лопатина и др., 2016] достаточно убедительно показывают, что отрицательное отношение к абортам связано прежде всего с глубокой религиозностью, и при этом совсем не обязательно исламской. Своего рода традиционность в отношениях с женщиной передается через отказ от социального взаимодействия мальчиков и девочек и подчеркивание необходимости раздельного обучения после детского сада [Simmons, Simmons, Allah, 1994; Mahmoud, 1996]. Низкий уровень поддержки гендерного равенства выражается в отрицании равных прав на работу у мужчин и женщин (в особенности, если рабочих мест не хватает), отсутствии положительного отношения к женщине как к хорошему управленцу и/или политическому лидеру [Paxton, Kunovich, 2003; Rizzo et al., 2007, p. 1164; Stockemer, 2015], или даже в ограничении прав на получение образования и т. д [Afshah, 1996];

- запрос на демократические ценности. Важным открытием здесь было то, что, по данным Всемирного исследования ценностей, для большинства мусульманских стран оказался характерным очень высокий уровень поддержки идеи демократического образа правления [Inglehart, 2002, 2007, 2017; Rizzo et al., 2007; Rowley, Smith 2009], при этом особо высокой поддержкой утверждение о том, что «демократия является наилучшей формой правления»,пользовалось в мусульманских странах именно среди глубоко религиозных мусульман [Al-Braizat, 2002; Moaddel, 2006; Tessler, 2002a, 2002b; Tessler, Altinoglu, 2004; Hoffman, Jamal, 2014; Spierings, 2014]. Как мы уже отмечали в одной из наших предыдущих работ, это в общем-то и неудивительно. Действительно, «бурный рост популярности демократических идей среди многих исламистов связан с тем, что исламистские представления пользуются широкой поддержкой населения в значительном числе мусульманских стран, а значит, они имеют там самые реальные шансы прийти к власти демократическим путем. Действительно, проведение свободных выборов там вполне закономерно заканчивается победой исламистов, что не может не вызывать у многих исламистов симпатии к этой форме политической организации государства» [Grinin, Korotayev, Tausch, 2018, c. 77−78]. Однако, как справедливо отмечает М. Тесслер [Tessler, 2002a, 2002b], несмотря на очевидное предпочтение демократии среди мусульманской общественности, только одна четверть всех исламских стран являются демократиями (да при этом неконсолидированными). Большинство исследований в этой области (см., например: [Hayes, McAllister, Studlar, 2000; Inglehart, Baker, 2000; Inglehart 2002, 2003b, 2007, 2017; Inglehart, Norris, 2003a, 2003b; Alexander, Welzel, 2011a,b,c] основываются на идее о том, что реальная разница между Западом и мусульманским миром заключается не в приверженности демократии (так как приверженность к ней сейчас очень сильна в мусульманском мире), а в разных взглядах на гендерные и семейные проблемы.

- трудовая этика мусульман. Многие исследователи подчеркивают важность бизнеса и торговли для ислама (см., например: [Ali, 1992; Yousef, 2000, 2001]). А. Али [Ali, 1992] и Д.А. Юсеф [Yousef, 2000, 2001] называют учение Пророка о бизнесе и работе исламской трудовой этикой. Это дает набор рекомендаций о том, как работать и вести бизнес. Работа должна быть выполнена в меру своих способностей, деловые и рабочие отношения должны быть честными и открытыми для поощрения доверия, и должно быть справедливое отношение к работникам. Особо отметим чрезвычайно интересный результат, полученный недавно А. Широкановой, которая совершенно убедительно показала, что современные мусульмане демонстрируют более высокий уровень протестантской трудовой этики, чем современные протестанты [Shirokanova, 2015]. Отметим, что это прекрасно коррелирует с проведенными нами ранее исследованиями, показавшими, что протестантская трудовая этика в настоящее время свойственна жителям развивающихся стран в большей степени, чем развитых [Тищенко, Коротаев, Халтурина, 2010], что, на наш взгляд, является важным (хотя и отнюдь не единственным) фактором идущих после конца 1980-х гг. процессов Великой конвергенции, когда темпы экономического роста развивающихся стран систематически заметно превышают таковые в странах развитых [Коротаев, Халтурина, 2008; Grinin, Korotayev, 2015].

- высокий уровень поддержки политического ислама/исламизма в большинстве непосткоммунистических мусульманских стран [Karatnicky, 2002; Tausch, 2013, 2014, 2015a, 2015b, 2015c, 2016a, 2016b, 2017; Achilov, Sen, 2016; Grinin et al., 2018]; при этом Ачилов и Сен показывают, что большинство религиозных мусульман поддерживают политически умеренный ислам, и лишь меньшинство – радикальный исламизм [Achilov, Sen, 2016].

Исследователи отмечают, что особенно характерны многие из этих ценностных ориентаций для жителей арабских стран. Речь идет о таких ценностях, как:

- высокая религиозность [Ali, 1992, Hodge, 2002; Al-Kandari, Gaither, 2011; Тищенко и др., 2010, с. 384−387];

- высокий уровень коллективизма [Jafari, 1993; Kim et al., 1994; Kelly, Aridi, Bakhtiar, 1996; Haynes et al., 1997; Ali, Taqi, Krishman, 1997; Robertson et al., 2002; Al-Kandari, Gaither, 2011];

- патриархальные ценности и чрезвычайно низкий уровень поддержки гендерного равенства [Тищенко и др., 2010, с. 384−387; Костенко, 2017; Стребкова, Понарин, 2017; Barakat, 1993; Joseph, 1996; Fish, 2002; Inglehart, Norris, 2003; Zakaria, 2003; Whiteoak et al., 2006; Rizzo et al., 2007; Alexander, Welzel, 2011a,b,c, 2015; Ponarin, Kostenko, 2013; Beitin, Aprahamian, 2014; Tausch, 2014; Forster, Fenwick, 2015; Kostenko, Kuzmichev, Ponarin, 2014, 2017; Abbott, 2017; Inglehart, 2017; Diwan, Tzannatos, Akin, 2018]. В ряде работ отмечается, что сохранение патриархальных ценностей в арабских обществах является препятствием для развития женщин, детей, семьи и государства в целом, оно негативно влияет на сферы образования, труда, прав человека и развитие демократии [Костенко, 2017; Joseph, 1996; Inglehart, 2002, 2003b, 2007, 2017; Inglehart, Norris, 2003a, 2003b; Norris, Inglehart, 2002];

- высокая ценность семьи (см., например: [Barakat, 1993, с. 4; Beltin, Aprahamian, 2014]). Семья имеет огромное значение в арабском обществе. Для арабов характерно преобладание таких ценностей, как самоотречение и забота о членах своей семьи [Baker, 2003]. Сравнивая ценности жителей арабских стран и жителей Запада, Баракат пишет, что «…хотя американцы могут поменять свою работу и место жительства ради новых возможностей, арабы будут оставаться там, где находится их семья, поскольку ислам предписывает людям объединяться, чтобы достичь взаимного благополучия…». [Barakat, 1993, p. 5]. Сибай и Ямут [Sibai, Yamut, 2012] отмечают, что одной из главных особенностей арабских стран является социальная культура, основанная на исламских ценностях и принципах и формирующая, в частности, определенную систему поддержки между поколениями. Исламский кодекс поведения в этом случае предписывает помощь пожилым людям внутри семьи, и подобные принципы закрепляются законами и продвигаются заинтересованными людьми.

- Особо отметим большой блок исследований, посвященных культурным ценностям, в том числе жителей арабских и/или мусульманских стран, который строится на типологии культурных измерений, разработанной Гертом Хофстеде [Hofstede, 1980; Ronen, Shenkar, 1985; Vitell et al., 1993; Geletkanycz, 1997; Dorfman, Howell, 1988; Shane et al., 1995; Robertson et al., 2002; Al-Kandari, Gaither, 2011]. Исследование Г. Хофстеде [Hofstede, 1980] выделило в качестве характерных для арабских стран такие ценности, как высокая мускулинность, избегание неопределенности и дистанцированность от власти. Среди культурных ценностей, определяющих арабскую культуру, исследователи этого направления выделяют, например, уважение к истории, уважение чести и неприятие критики и отрицательной оценки [Al-Kandari, Gaither, 2011]; при этом отмечается, что установление и поддержание взаимоотношений с арабскими партнерами невозможно без понимания культурных ориентаций арабов [Al-Kandari, Gaither, 2011].

- Политическим ценностям жителей арабских стран посвящены работы Аюби [Ayubi, 1991], Роя [Roy, 1996], Хамфрис [Humphreys, 1979], Тесслера [Tessler, 2002a, 2002b, 2003], Фуллера [Fuller, 2003] и многих других. Одно из наиболее известных открытий, сделанных специалистами в этой области, заключается в выявлении положительного отношения большинства жителей арабских стран к демократическому политическому устройству [Inglehart, 2002, 2007, 2017; Al-Braizat, 2002; Tessler, Altinoglu 2004, Moaddel, 2006; Rizzo et al., 2007; Jamal, Tessler, 2008; Spierings, 2014]. Так, Джамал и Тесслер [Jamal, Tessler, 2008] утверждают, что в арабских обществах фиксируется значительный запрос на демократические ценности. По их мнению, демократические идеи становятся все более популярными среди жителей арабского мира и находят все больше сторонников. Некоторые предпочитают светскую демократию, другие − исламскую демократическую республику, однако все эти люди одинаково положительно относятся к демократии. Жители арабских стран хотят политических свобод, ответственности государства перед населением и т. д. С. Чифчи и Е.М. Берник [Ciftci, Bernick, 2015] считают, что образование и занятость повышают гражданский интерес, членство в ассоциациях, а также участие в демонстрациях и политических кампаниях в арабском мире. Арабская весна, по их мнению, продемонстрировала, что поколение высокообразованных активистов, воспевающих лозунги свободы, достоинства и справедливости, стало новой движущей силой в арабских странах.

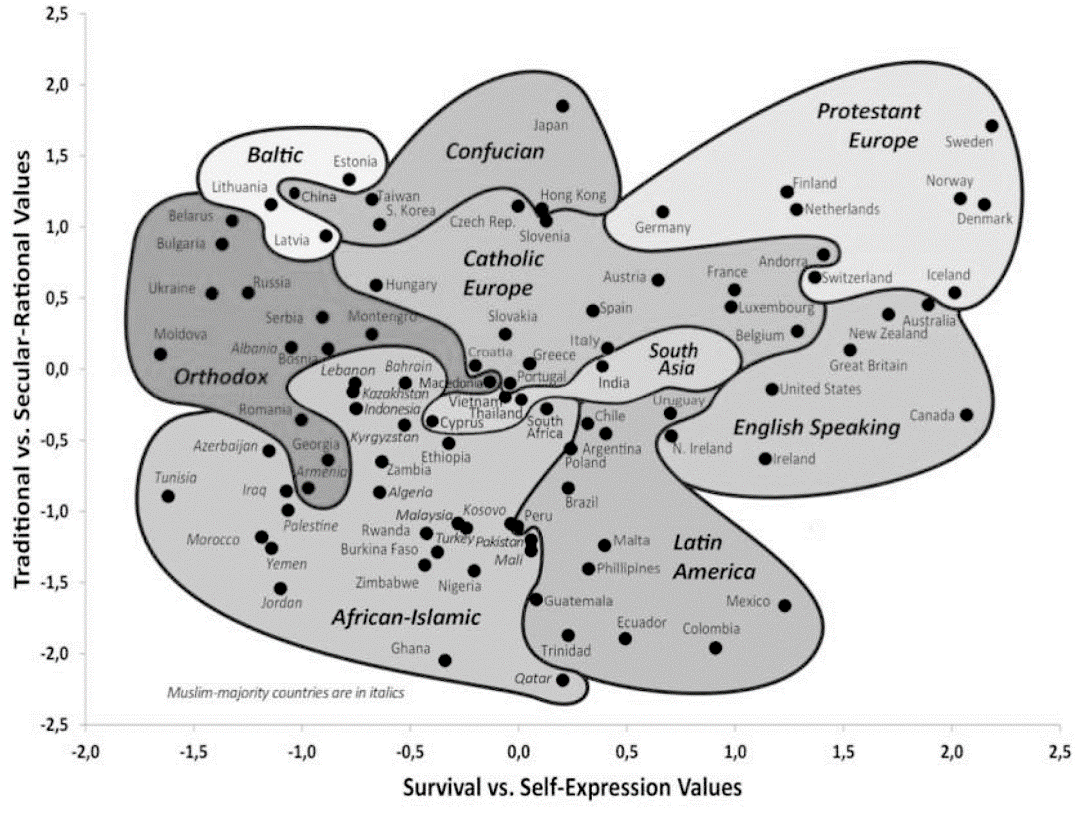

Наконец, в своей знаменитой обобщающей работе1 Р. Инглхарт и К. Вельцель отмечают, что в целом для исламских обществ характерны сильно выраженные традиционно-религиозные (а не секулярно-рациональные) ценности2, с одной стороны, и ценности выживания (а не ценности самовыражения) – с другой.

Основные результаты проделанной Инглхартом и Вельцелем попытки кластеризировать страны мира в пространстве ценностных ориентаций представлены на их «Культурной карте мира» (см. рис. 1).

Нетрудно видеть, что применительно к интересующим нас странам результатом исследований Инглхарта и Вельцеля стало выделение африкано-исламского кластера стран, характеризующегося, с одной стороны, очень низкой распространенностью секулярно-рациональных ценностей (и соответственно высокой распространенностью ценностей традиционно-религиозных), а с другой стороны, высокой распространенностью ценностей выживания (и соответственно низкой распространенностью ценностей самовыражения).

Рис. 1. «Культурная карта мира» Инглхарта – Вельцеля

Ввиду того колоссального авторитета, которым достаточно заслуженно пользуются Р. Инглхарт и его группа в области исследования глобальных ценностных ориентаций, представляется необходимым выяснить, с одной стороны, в полной ли мере оправданно объединение всех исламских и африканских обществ в единый мегакластер; с другой – начать исследование внутренней структуры данного мегакластера – постараться понять, какие кластеры и субкластеры могут быть выделены в рамках афро-исламского мегакластера.

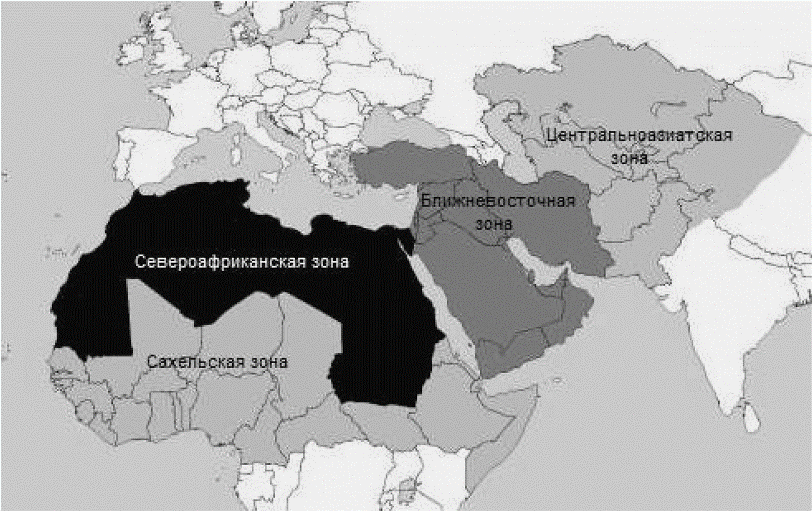

В связи с этим представляется уместным обратить внимание на то обстоятельство, что проведенные нами ранее исследования позволили выделить Афразийскую зону нестабильности, в которую входят Ближний Восток (включая Северную Африку) и Большой Средний Восток (включая Среднюю Азию и Пакистан), а также страны Сахеля [Коротаев, Исаев, 2014; Коротаев и др., 2014, 2015, 2016; Korotayev et al., 2016] (см. рис. 2).

Эти страны характеризуются в последние годы особо высоким уровнем социальнополитической нестабильности (см., напр.: [Гринин и др., 2014; Коротаев, Исаев, 2014; Коротаев и др., 2014, 2015, 2016]). Их можно отождествить с ареалом арабо-исламской цивилизации, включающим те государства, которые испытали на себе не только исламское, но и мощное арабское влияние, которое зачастую отнюдь не было тождественно исламскому влиянию [Коротаев, 2003; Тищенко и др., 2010; Коротаев, Клименко, Прусаков, 2007; Коротаев, Исаев, Руденко, 2014; Korotayev, 2000].

Рис. 2. «Афразийская» макрозона нестабильности

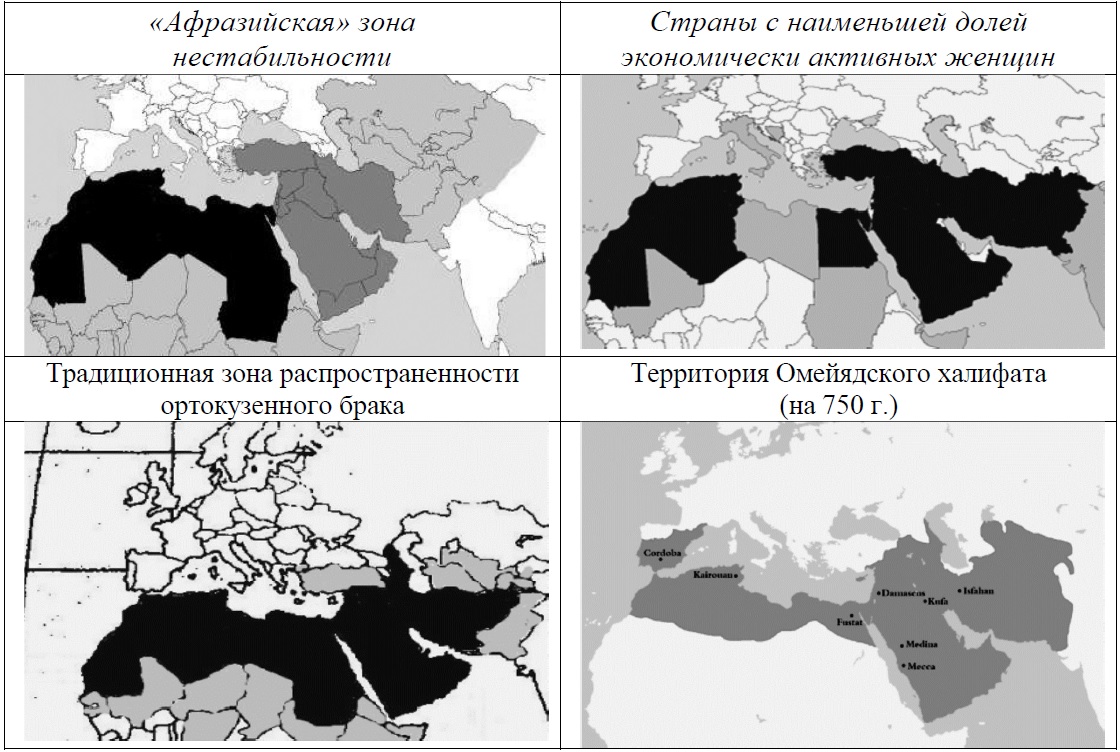

Предыдущие исследования показали, что ядром этой зоны является территория максимальной экспансии Омейядского халифата3, которая к тому же оказывается почти идеально тождественной современному ареалу стран с особо низкой долей экономически активных женщин [Кorotayev, Issaev, Shishkina, 2013, 2015] (см. рис. 3):

Рис. 3. Традиционная зона распространенности ортокузенного брака, территория Омейядского халифата, зона сверхнизкой женской занятости и Афразийская макрозона нестабильности в сопоставлении

Характерным маркером этой зоны выступает присутствие патрилатерального ортокузенного брака (т. е. брака между эго и дочерью брата его отца). С одной стороны, священные тексты ислама ни в коей степени не предписывают такой формы брака (но и не запрещают его). С другой стороны, в большинстве культур мира такой брак считается инцестуозным, так как речь идет о браке внутри одного рода, тогда как в большинстве традиционных обществ (за пределами Афразийской зоны) браки внутри рода строжайшим образом запрещены, поэтому в тех случаях, когда становление ислама не сопровождалось мощным арабским влиянием (как, например, в Юго-Восточной Азии или в Поволжье), распространение ортокузенного брака не наблюдалось.

Все это позволяло нам ожидать, что для Афразийской зоны должны фиксироваться некие собственные ценности, выделяющие ее из общего африкано-исламского кластера. Для выявления этих ценностей нами была построена корреляционная матрица на основе базы данных Всемирного исследования ценностей (WVS 2018), с включением туда переменной «Афразийская зона», где странам Афразийской зоны было присвоено значение «1», а всем остальным странам – «0». В качестве стран Афразийской зоны были маркированы следующие страны из выборки Всемирного исследования ценностей: Алжир, Бахрейн, Буркина-Фасо, Египет, Гана, Иран, Ирак, Иордания, Казахстан, Кувейт, Кыргызстан, Ливан, Ливия, Мали, Марокко, Нигерия, Пакистан, Палестина, Катар, Саудовская Аравия, Тунис, Турция, Узбекистан, Йемен.

В этой статье мы начинаем представление полученных нами результатов. Рассмотрение начнем с гендерных ценностей, выделяющих страны Афразийской зоны из всего остального мира (при этом, как мы могли это видеть выше, проведенные ранее исследования достаточно убедительно показали, что данные ценности играют исключительно важную маркирующую роль для интересующего нас мир-системного региона). Предварительный анализ позволил выделить в качестве таковых следующие пять переменных:

- D078: Из мужчин получаются лучшие руководители бизнеса, чем из женщин.

- D059: Мужчины лучше подходят на роль политических лидеров, чем женщины.

- D066: Если жена зарабатывает больше, чем ее муж, это почти наверняка вызовет проблемы (B).

- E233: У женщин и мужчин равные права.

- C001: Когда рабочих мест мало, у мужчин должно быть больше прав на работу, чем у женщин.

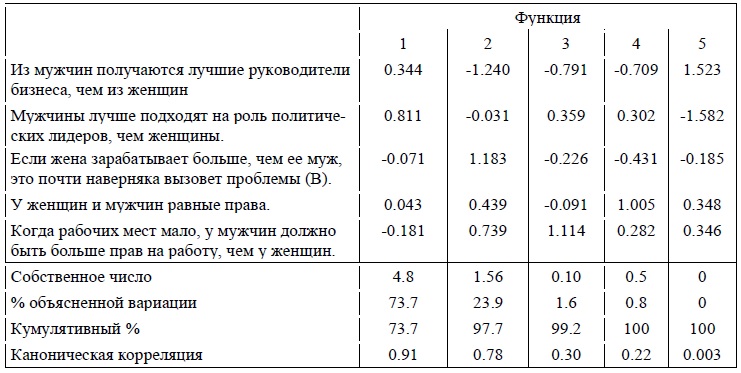

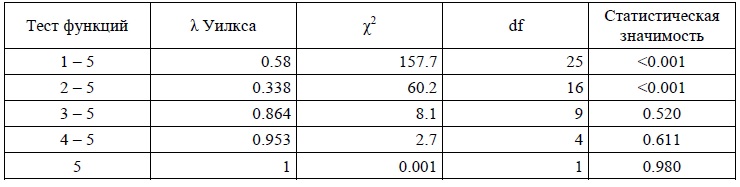

С использованием данных этих пяти переменных нами был проведен дискриминантный анализ для шести предполагаемых кластеров4, давший следующие результаты (см. табл. 1–3):

Таблица 1. Стандартизированные канонические коэффициенты дискриминантных функций

Примечание: Объединенные внутригрупповые корреляции между дискриминирующими переменными и стандартизированными каноническими дискриминантными функциями. Переменные ранжированы по абсолютным величинам корреляции внутри функции. В анализе были использованы первые пять канонических дискриминантных функций. * Наиболее сильные корреляции между каждой переменной и любой дискриминантной функцией. a Данная переменная в анализе использована не была; b Значения корреляций с модулем менее |0.1| не указаны.

Таблица 2. Тест функций Уилкса

Таблица 3. Значения функцuй в центроидах групп

Примечание: Средние значения для каждой группы нестандартизированных канонических дискриминантных функций.

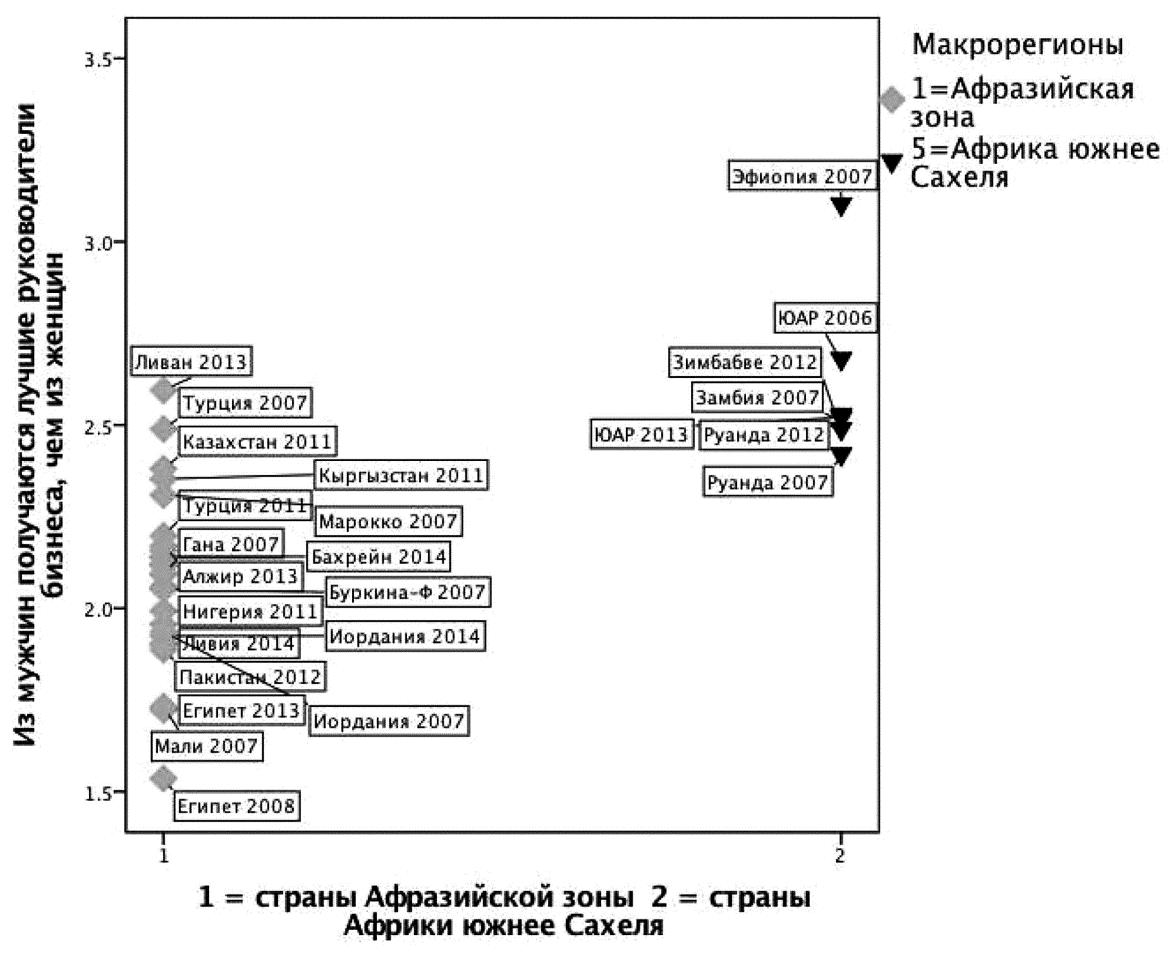

Как мы видим, первые две функции объясняют 97.7% всей вариации. Анализ стандартизированных канонических коэффициентов дискриминантных функций позволяет утверждать, что первая дискриминантная функция может быть интерпретирована как потестарное гендерное измерение, отражающее отношение респондентов к исполнению женщинами властных функций на уровне государства в целом, или отдельного коммерческого предприятия. Действительно, наиболее высокое значение стандартизированного канонического коэффициента для первой функции имеет переменная D059 («мужчины лучше подходят на роль политических лидеров, чем женщины»), а за ней следует переменная D078 («из мужчин получаются лучшие руководители бизнеса, чем из женщин»). Вместе с тем последняя переменная имеет наиболее высокое значение модуля стандартизированного канонического коэффициента для второй функции, где за ней с совсем небольшим отрывом следует переменная D066 («если жена зарабатывает больше, чем ее муж, это почти наверняка вызовет проблемы»), а за ней идет переменная C001 («когда рабочих мест мало, у мужчин должно быть больше прав на работу, чем у женщин»). Это позволяет интерпретировать вторую функцию как экономическое гендерное измерение. В обоих измерениях афразийские страны образуют достаточно выраженные кластеры. Рассмотрим сначала как страны Афразийской зоны выглядят в первом измерении (см. рис. 4).

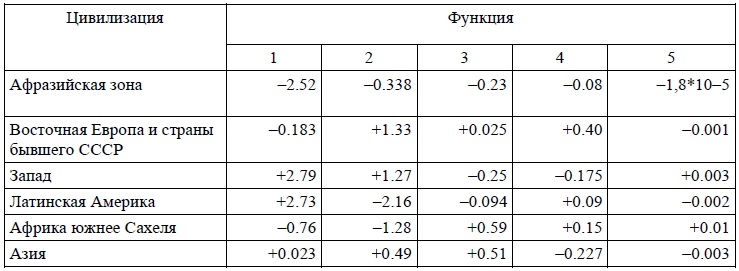

Рис. 4. Корреляция между отношением к женщинам как политическим лидерам и как руководителям бизнеса

Источник данных: WVS 2018. Примечание: r = 0.969, R2 = 0.939, p < 0.001.

Необходимо отметить, что ответы на два соответствующих вопроса закодированы Р. Инглхартом следующим образом: 1=полностью согласен, 2=согласен, 3=не согласен, 4=абсолютно не согласен. Таким образом, с одной стороны, чем дальше страна находится вправо на рис. 4, тем больше ее жители не согласны с тем, что женщины меньше подходят на роль политических лидеров, чем мужчины. С другой стороны, чем выше страна находится на том же графике, тем в большей степени ее жители не согласны с тем, что из женщин получаются худшие руководители бизнеса, чем из мужчин.

Нетрудно увидеть, что в наименьшей степени с представлением о том, что мужчины – это лучшие руководители и в бизнесе, и в политике, согласны жители стран Запада. Впрочем, достаточно близко к ним находятся жители стран Латинской Америки, также в большинстве своем несогласные с тем, что женщины – это худшие лидеры в бизнесе и политике, чем мужчины. Представители стран Африки южнее Сахеля, Азии и Восточной Европы (включая бывшие советские республики) занимают промежуточное положение, формируя центральный кластер. К ним примыкают и исламские страны к востоку от Индии («восточные» исламские страны: Бангладеш, Малайзия и Индонезия).

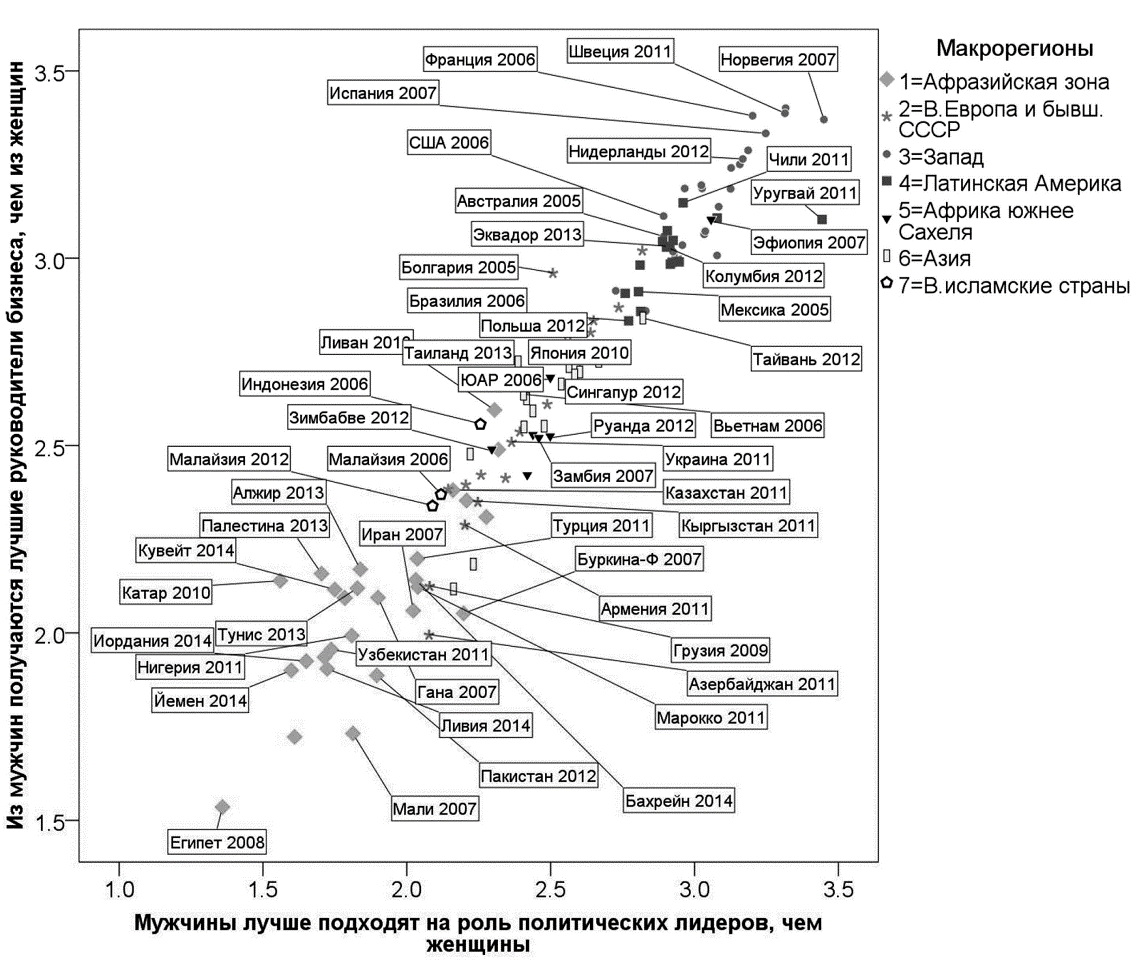

Рис. 5. Отношение респондентов стран Афразийской зоны и Африки южнее Сахеля к утверждению «Мужчины лучше подходят на роль политических лидеров, чем женщины»

Примечание:t-тест: t = -8,03, p < 0.001.

Рис. 6. Отношение респондентов стран Афразийской зоны и Африки южнее Сахеля к утверждению «Из мужчин получаются лучшие руководители бизнеса, чем из женщин»

Примечание:t-тест: t= -5.47, p < 0.001.

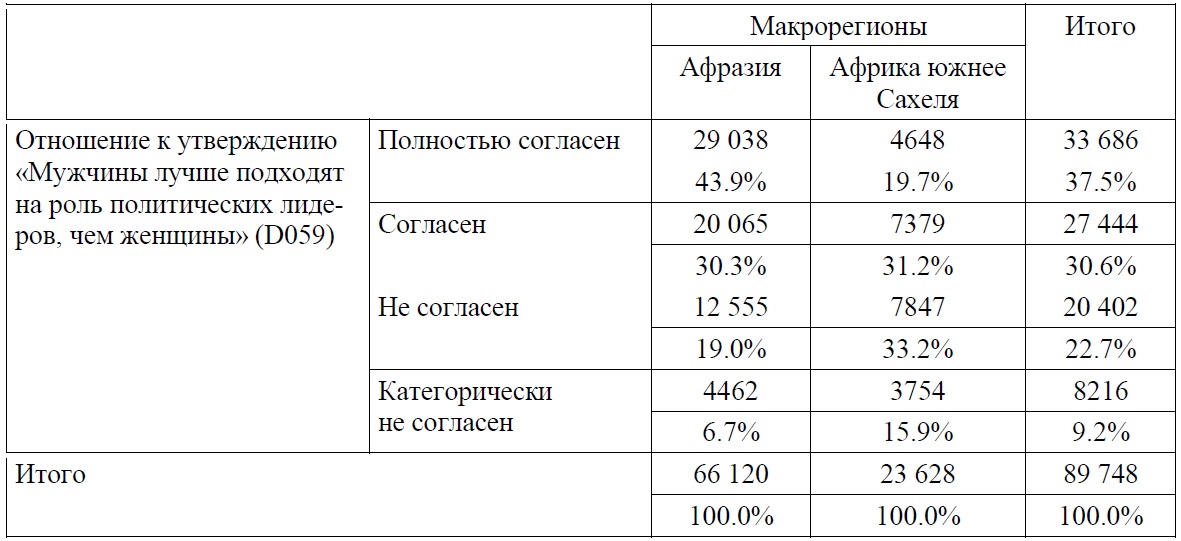

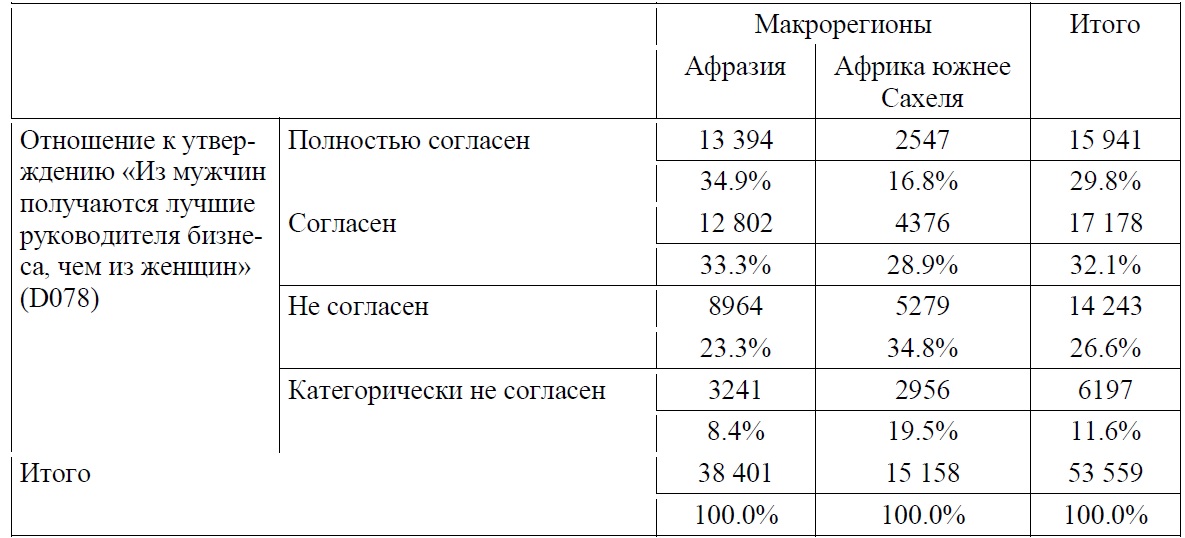

Действительно, как мы видим, между странами Афразийской зоны и Африкой южнее Сахеля наблюдаются безусловно статистически значимые различия по отношению к женскому лидерству как в политике, так и бизнесе. Жители Африки южнее Сахеля относятся к этому лидерству значимо более позитивно, чем жители стран Афразийской зоны. Те же самые статистически значимые различия между Афразийской зоной и Афри кой южнее Cахеля прослеживаются и, если сопоставления проводить не на уровне средних значений стран, а на уровне отдельных респондентов, проживающих в странах соответствующих зон (см. табл. 4–5).

Таблица 4. Отношение респондентов стран Афразийской зоны и Африки южнее Сахеля к утверждению «Мужчины лучше подходят на роль политических лидеров, чем женщины»

Примечание:ρ = 0.256, p < 0.001; γ = 0.428, p < 0.001.

Как мы видим, доля полностью согласных с утверждением «Мужчины лучше подходят на роль политических лидеров, чем женщины» в странах Афразийской зоны более чем в 2 раза выше, чем в странах Африки южнее Сахеля, и, наоборот, в странах Тропической и Южной Африки доля категорически несогласных с этим утверждением почти в 3 раза превышает таковую в странах Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Сахеля.

Таблица 5. Отношение респондентов стран Афразийской зоны и Африки южнее Сахеля к утверждению «Из мужчин получаются лучшие руководители бизнеса, чем из женщин»

Примечание: ρ = 0.233, p < 0.001; γ = 0.383, p < 0.001.

Как мы видим, столь же разителен контраст между двумя макрорегионами и в плане отношения к утверждению «Из мужчин получаются лучшие руководителя бизнеса, чем из женщин»: в странах Африки южнее Сахеля к этому утверждению относятся заметно более негативно.

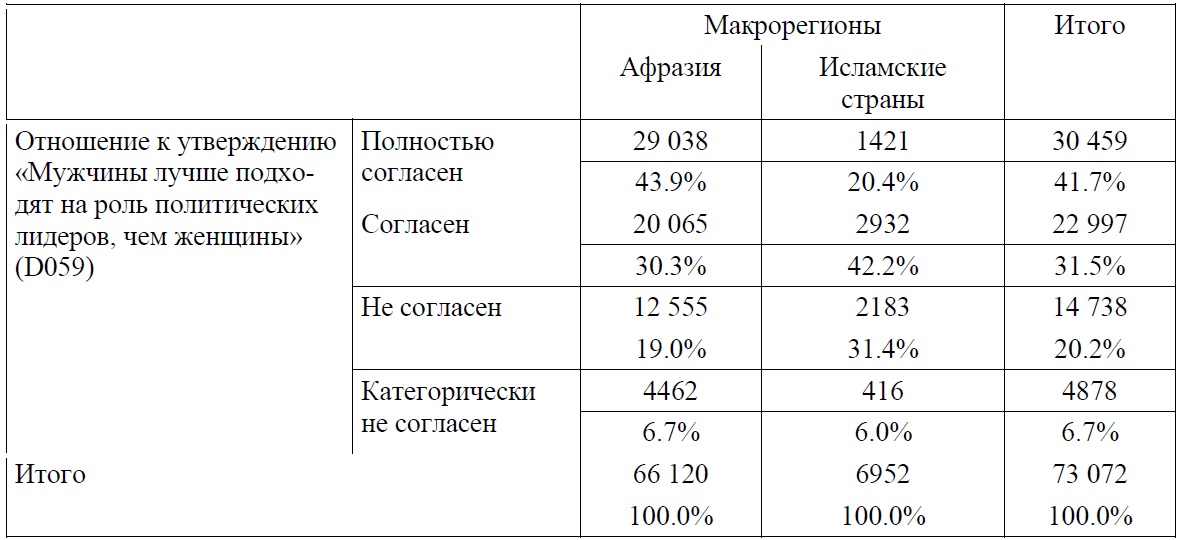

Отметим, что статистически значимое различие по показателю отношения к способности женщины быть политическим лидером прослеживается между странами Афразийской зоны и восточно-исламскими странами (Бангладеш, Малайзия и Индонезия) (см. табл. 6).

Таблица 6. Отношение респондентов стран Афразийской зоны и восточно-исламских стран к утверждению «Мужчины лучше подходят на роль политических лидеров, чем женщины»

Примечание: ρ = 0,124, p < 0.001; γ = 0,320, p < 0.001.

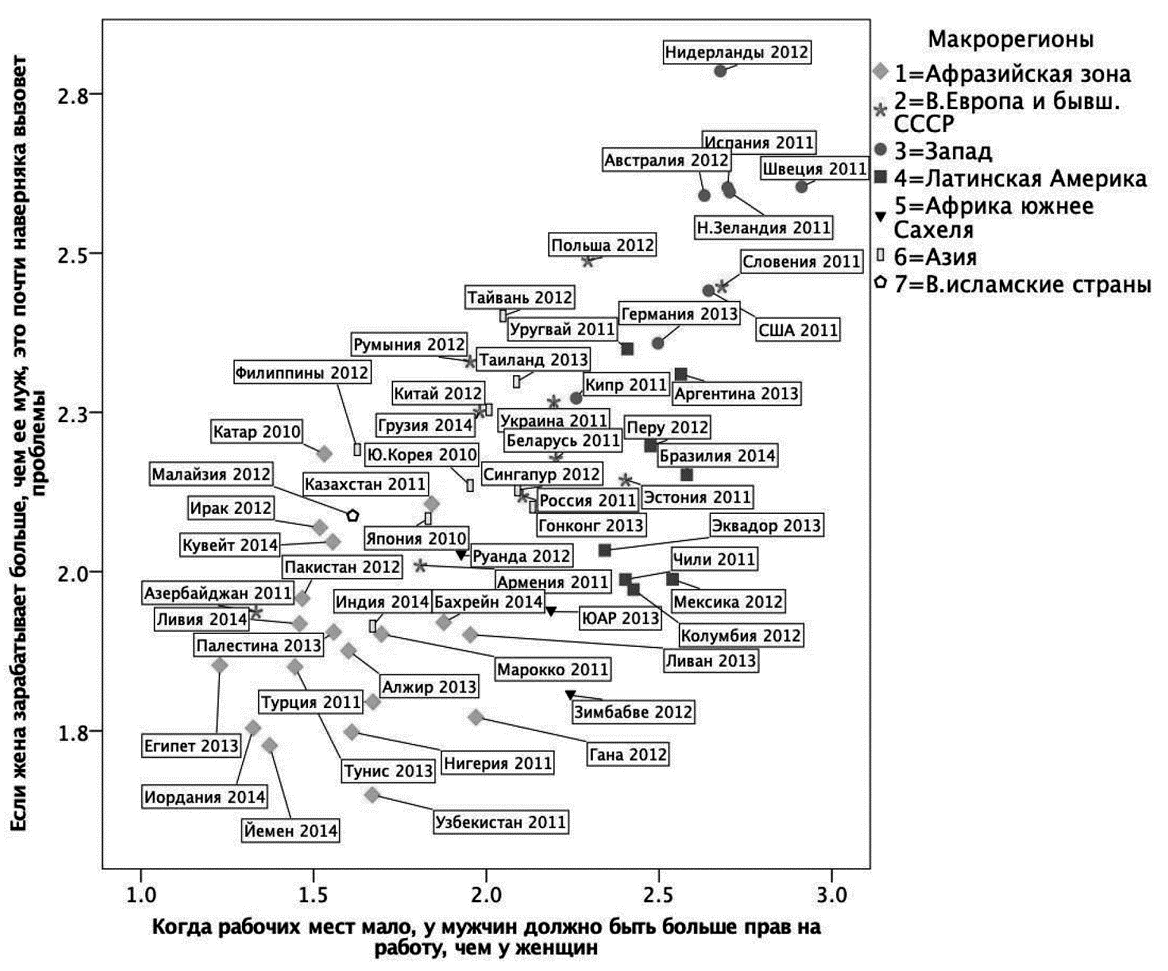

Рассмотрим теперь, как страны Афразийской зоны выглядят в экономическом гендерном измерении (см. рис. 7).

Необходимо отметить, что переменная D066 «Если жена зарабатывает больше, чем ее муж, это почти наверняка вызовет проблемы» была закодирована Р. Инглхартом как: 1=согласен, 2=ни то, ни другое (neither), 3=не согласен, а переменная C001 «Когда рабочих мест мало, у мужчин должно быть больше прав на работу» имела отличную от переменной D066 кодировку: 1=согласен, 2=не согласен, 3=ни то, ни другое (neither)5.

Таким образом, чем дальше страна находится вправо на рис. 7, тем больше ее жители не согласны с тем, что, когда рабочих мест мало, у мужчин должно быть больше прав на работу. Однако чем выше страна находится на том же графике, тем в большей степени ее жители не видят проблемы в том, что жена зарабатывает больше мужа.

Сразу же отметим, что корреляция между двумя индикаторами к отношению к экономическому гендерному неравенству заметно меньше, чем корреляция между двумя рассмотренными выше индикаторами отношения к потестарному гендерному неравенству.

Рис. 7. Корреляция между отношением к тому, что жена зарабатывает больше, чем ее муж, и что у мужчин должно быть больше прав на работу

Источник данных: WVS 2018. Примечание: r = 0.701, R2 = 0.491, p < 0.001.

Между странами Запада, образующими верхний правый кластер, и странами Латинской Америки, плотно примыкающими к западному кластеру, наблюдается крайне незначительная разница в отношении к тому, что мужчина должен иметь больше прав на работу, чем женщина. С одной стороны, жители стран Латинской Америки заметно более негативно реагируют, если жена зарабатывает больше мужа, чем существенно отличаются от стран Запада. С другой стороны, респонденты из большинства стран Азии, Восточной Европы и бывшего СССР относятся к ситуации, когда доходы жены превышают доходы ее мужа, заметно менее негативно, чем респонденты из большинства стран Латинской Америки, Африки южнее Сахеля и Афразийской зоны, что несколько сближает первые в этом отношении со странами Запада. В то же самое время, жители стран Азии и Восточной Европы в большей степени, чем латиноамериканцы, склонны считать, что у мужчин должно быть больше прав на работу, чем у женщин, что, наоборот, отличает их от стран Запада.

Страны Афразийской зоны снова (ср. с рис. 6) образуют достаточно тесный кластер в левой нижней части графика, соответствующий наиболее полному согласию с тем, что жена не должна зарабатывать больше мужа и у мужчин должно быть больше прав на работу. В особенности, такую позицию занимают практически те же арабские страны Афразийской зоны, которые были выделены нами в первом измерении (Египет, Иордания, Йемен, Тунис, Алжир, Ливия). К ядру кластера достаточно тесно примыкают страны Сахельской зоны (Нигерия, Гана), а также, как и в первом измерении, такой представитель центральноазиатской зоны, как исторически подвершийся мощнейшему арабо-исламскому влиянию Узбекистан. Однако снова не вызывает большого удивления то, что, исторически подвергшиеся крайне слабому арабо-исламскому влиянию Казахстан и Кыргызстан оказались на периферии кластера ближе к кластеру стран Восточной Европы и бывшего СССР. Также отметим то, что в один кластер с афразийскими странами попала одна из стран Закавказья − Азербайджан6.

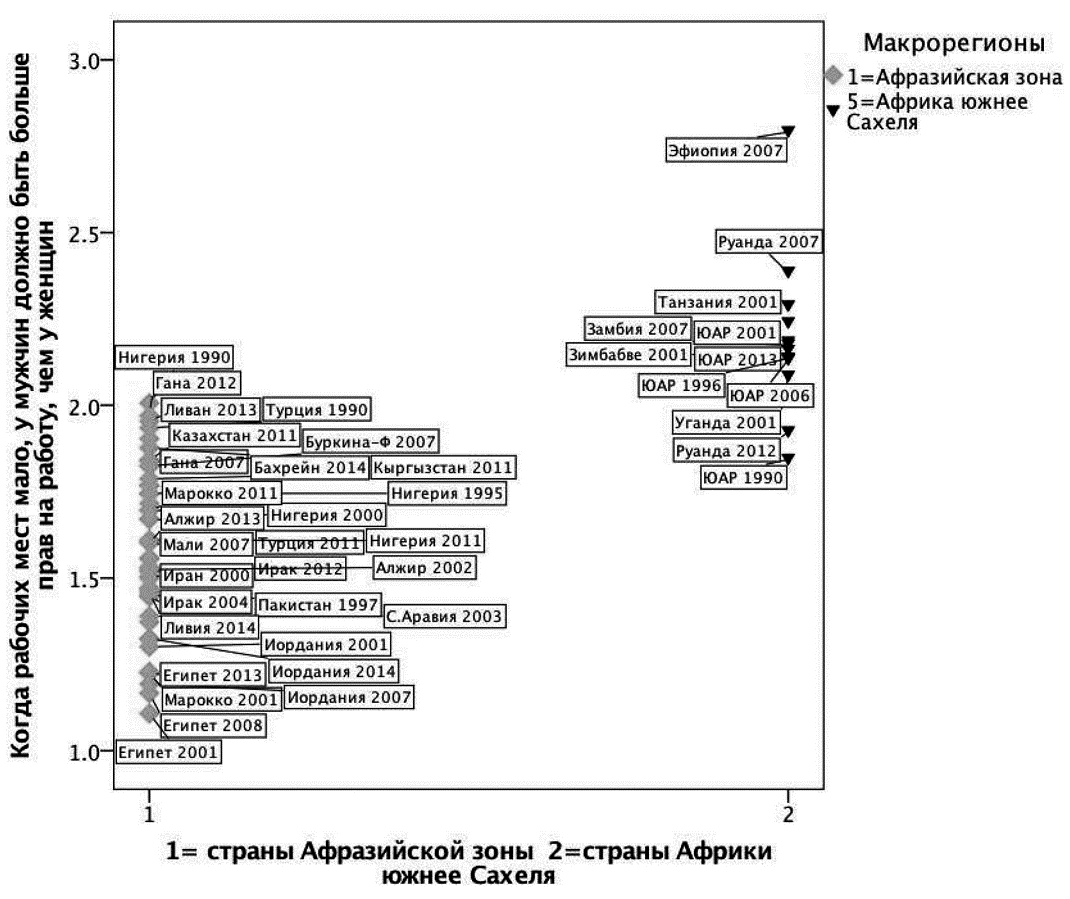

Особо отметим, что страны Африки южнее Сахеля на рис. 7 достаточно определенно отличаются от стран Афразийской зоны. Однако данные по обоим показателям отношения к экономическому гендерному неравенству имеются только для трех стран этого региона, что мало для формального статистического тестирования7. Связано это с очень малым количеством точек данных по Африке южнее Сахеля по показателю D066 «Если жена зарабатывает больше, чем ее муж, это почти наверняка вызовет проблемы». В то же время в базе данных WVS имеется достаточное число точек данных по показателю C001 «Когда рабочих мест мало, у мужчин должно быть больше прав на работу», что дает возможность провести формальный t-тест (см. рис. 8).

Рис. 8. Отношение респондентов стран Афразийской зоны и Африки южнее Сахеля к утверждению «Когда рабочих мест мало, у мужчин должно быть больше прав на работу»

Примечание:t-тест: t= -8,37, p < 0.001.

Как мы видим, вновь между странами Афразийской зоны и Африкой южнее Сахеля наблюдаются статистически крайне высоко значимые различия касательно прав на работу для мужчин и женщин. Жители Тропической и Южной Африки, в отличие от стран Афразийской зоны, более позитивно относятся к тому, что женщины вправе получить работу, даже, если рабочих мест не хватает.

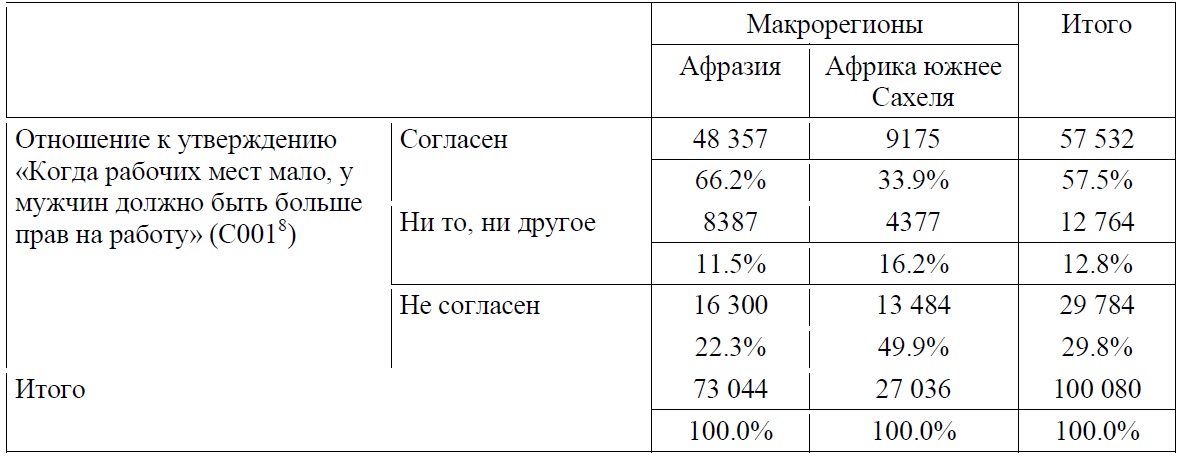

Те же самые статистически значимые различия между Афразийской зоной и Африкой южнее Cахеля прослеживаются, если сопоставления проводить не на уровне средних значений стран, а на уровне отдельных респондентов, проживающих в странах соответствующих зон (см. табл. 7).

Таблица 7. Отношение респондентов стран Афразийской зоны и Африки южнее Сахеля к утверждению «Когда рабочих мест мало, у мужчин должно быть больше прав на работу»

Примечание:ρ = 0.299, p < 0.001.

Как мы видим, доля согласных с утверждением «Когда рабочих мест мало, у мужчин должно быть больше прав на работу» в странах Афразийской зоны в 2 раза выше, чем в странах Африки южнее Сахеля – в странах Афразийской зоны с этим утверждением согласны 2/3 респондентов, а в странах Тропической и Южной Африки – только 1/3. В то же время доля несогласных с этим утверждением в странах Тропической и Южной Африки в 2 раза выше, чем в странах Афразийской зоны – в странах Африки южнее Сахеля с утверждением «Когда рабочих мест мало, у мужчин должно быть больше прав на работу» не согласна почти половина респондентов, а в странах Афразийской зоны – менее 1/4.

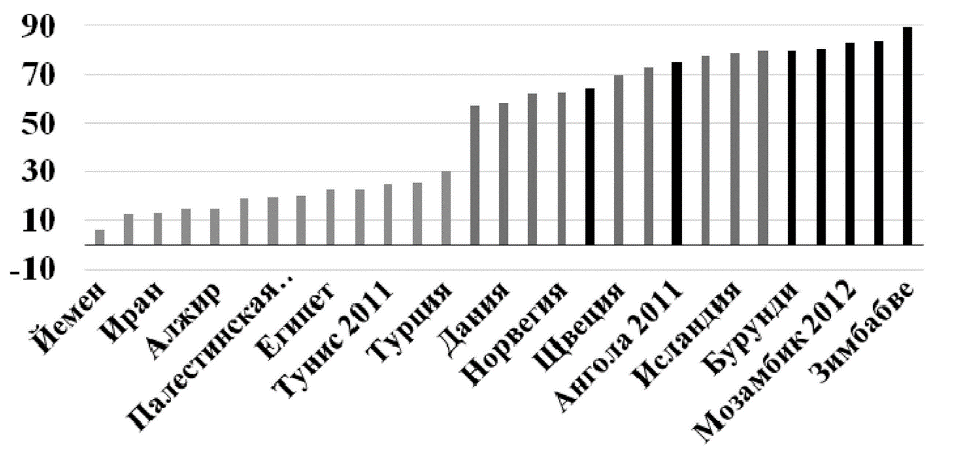

Примечательно, что негативное отношение к экономической активности женщин в Афразийской зоне и более позитивное в странах Африки южнее Сахеля коррелирует с характерной для стран Афразийской зоны очень низкой долей экономически активных женщин в общей численности взрослого женского населения, что находится в ярком контрасте со странами Тропической и Южной Африки, для которых характерна однозначно высокая доля экономически активных женщин (см. рис. 9).

Рис. 9. Доля экономически активных женщин в общей численности женского населения, на 2014 г.

Источник данных: World Bank 2018. Примечание. В случае отсутствия данных за 2014 г., данные указаны за ближайший предшествующий год.

Как мы видим, в тех странах, жители которых более всего убеждены, что мужчина имеет больше прав на работу, доля работающих женщин крайне мала. Однако в тех странах, где имеется твердое убеждение, что женщина, так же как и мужчина, имеет право на работу, доля экономически активных женщин значительно выше. В этом отношении Тропическая Африка находится значительно ближе к Западу, чем к Афразийской зоне.

Отметим, что статистически значимое различие (однако все же не столь сильно выраженное) по показателю отношения к праву женщин занимать рабочие места наравне с мужчинами, даже если рабочих мест не хватает, прослеживается между странами Афразийской зоны и восточно-исламскими странами (Бангладеш, Малайзия и Индонезия) (см. табл. 8):

Таблица 8. Отношение респондентов стран Афразийской зоны и восточно-исламских стран к утверждению «Когда рабочих мест мало, у мужчин должно быть больше прав на работу»

Примечание:ρ = 0.051, p < 0.001.

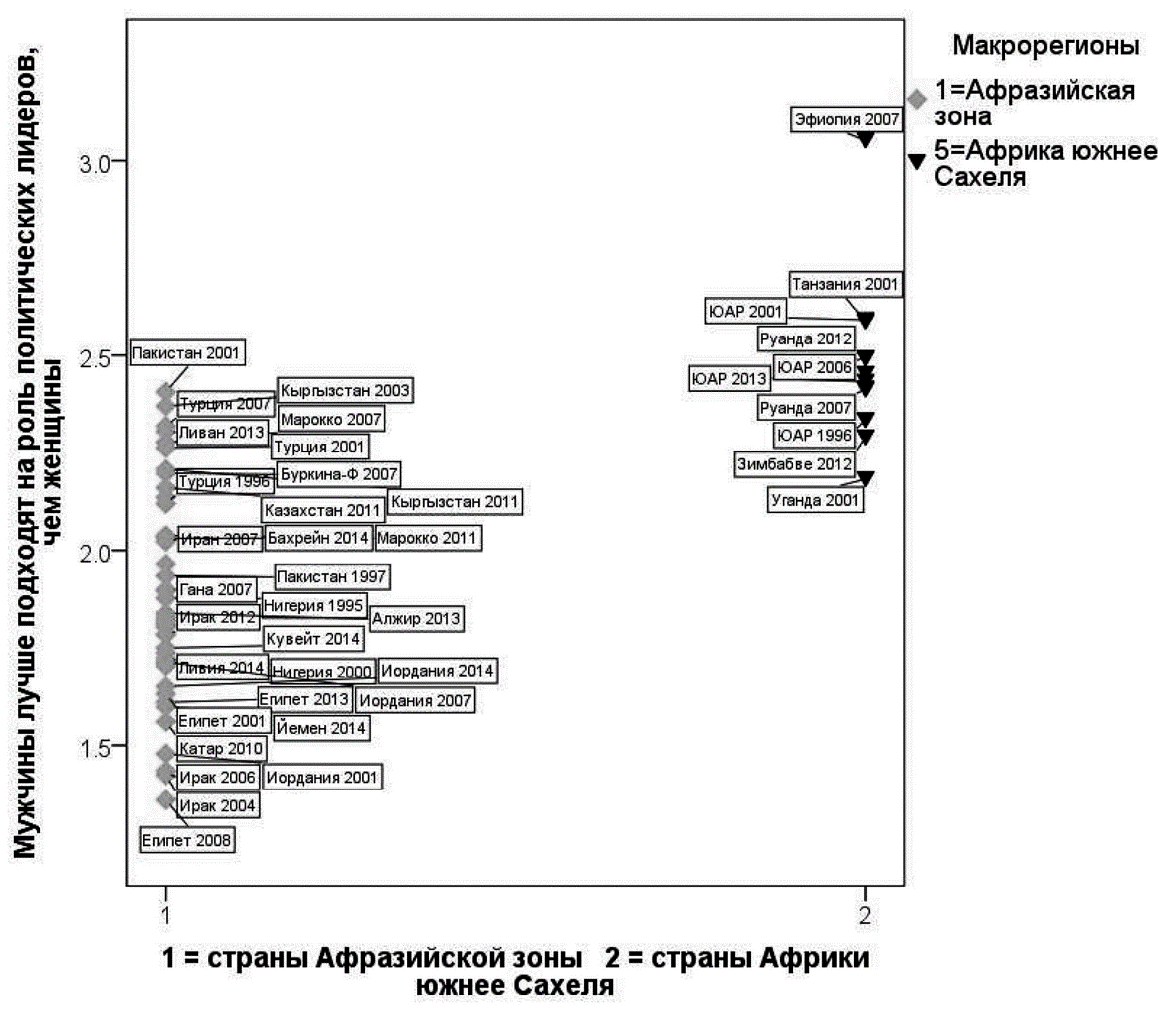

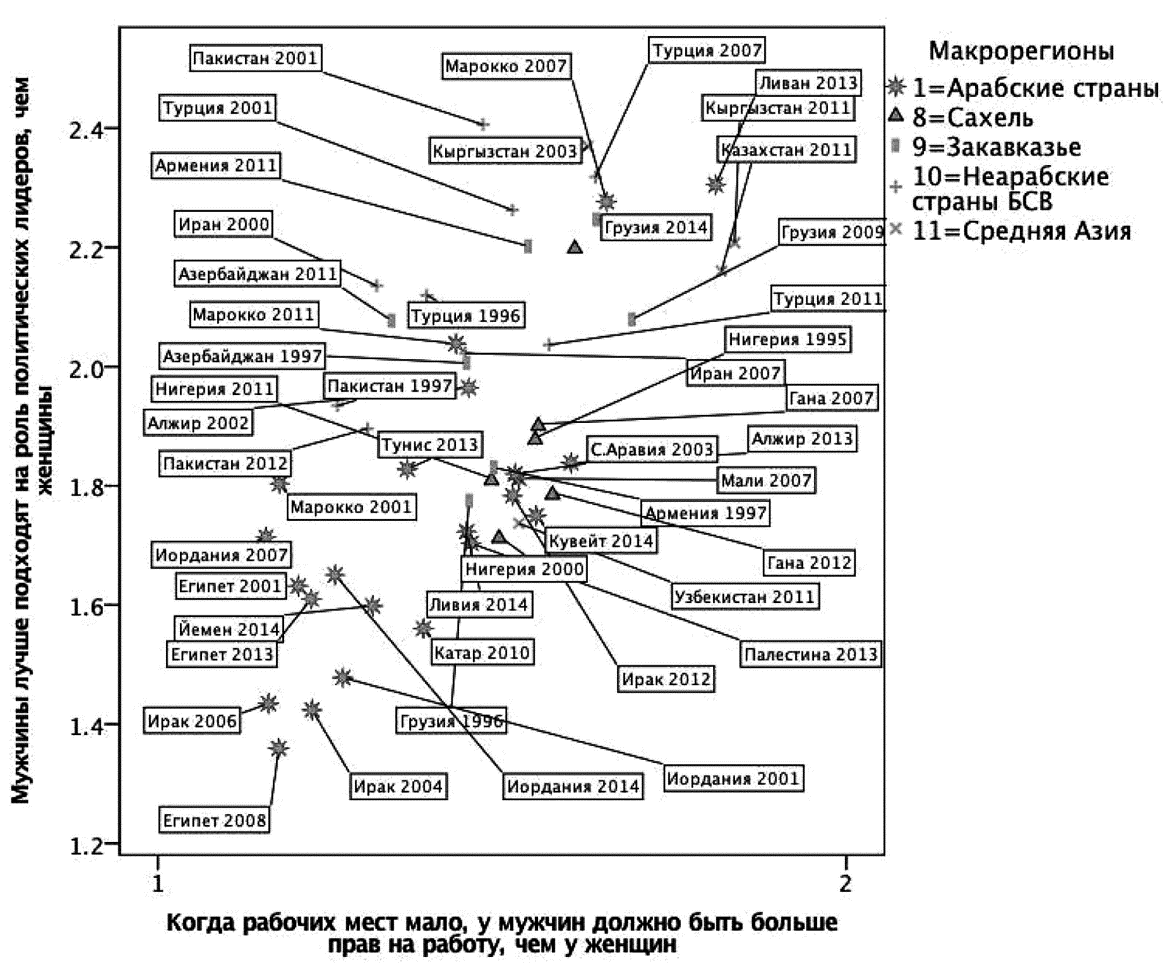

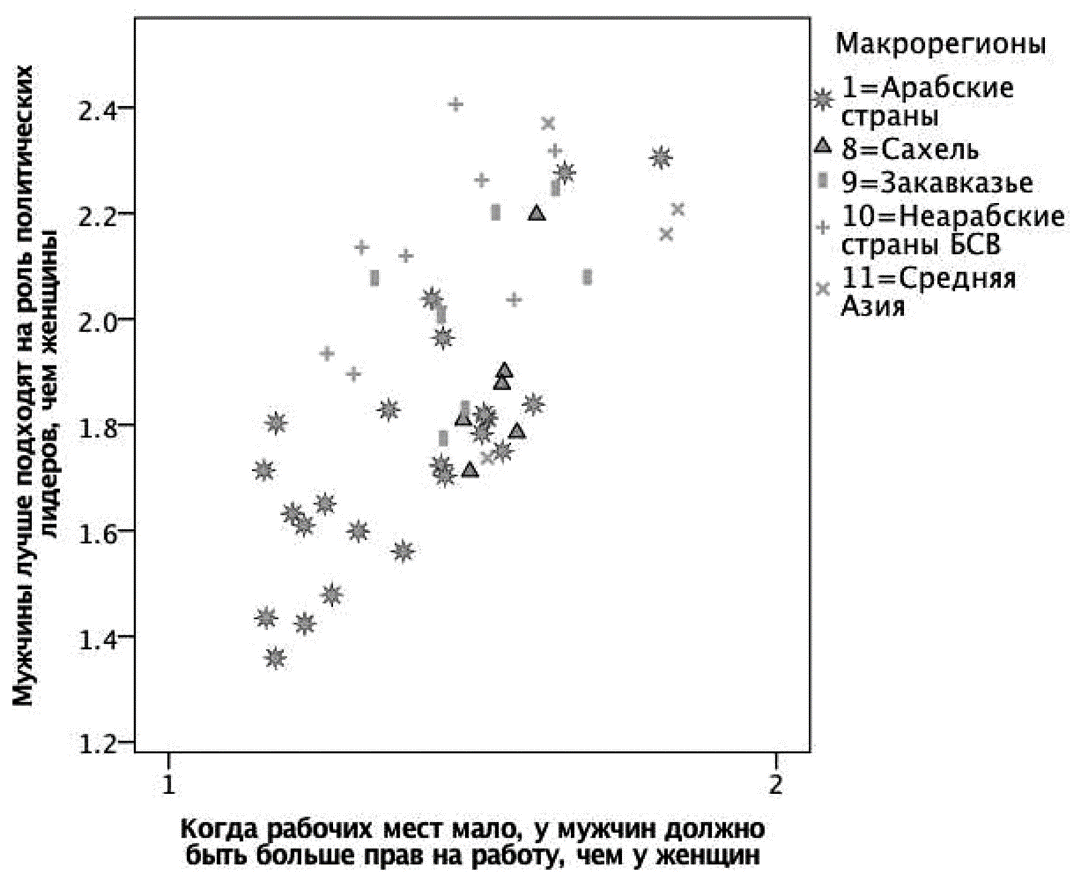

Теперь для наглядности представим два рассмотренных нами измерения – потестарное гендерное измерение («Мужчины лучше подходят на роль политических лидеров, чем женщины») и экономическое гендерное измерение («Когда рабочих мест мало, у мужчин должно быть больше прав на работу») для стран Афразийской зоны в едином ценностном кластере, что может помочь нам лучше представить его структуру (см. рис. 10а−10б).

Рис. 10а. Структура афразийского ценностного кластера

Рис. 10б. Структура афразийского ценностного кластера (без маркировки стран)

Как мы видим, ядро данного ценностного кластера образуют арабские страны, для большинства из которых характерны самая низкая в мире поддержка идеи женщины как политического лидера (измерение политического гендерного неравенства) и наиболее сильно выраженная по сравнению с практически всеми странами мира установка на то, что у мужчин должно быть больше прав на работу, чем у женщин (измерение экономического гендерного неравенства).

К ядру арабских стран тесно примыкают неарабские страны Западной Азии, а также страны Сахеля; в несколько меньшей степени это относится к странам Закавказья и в особенности Средней Азии, находящейся скорее на периферии данного кластера.

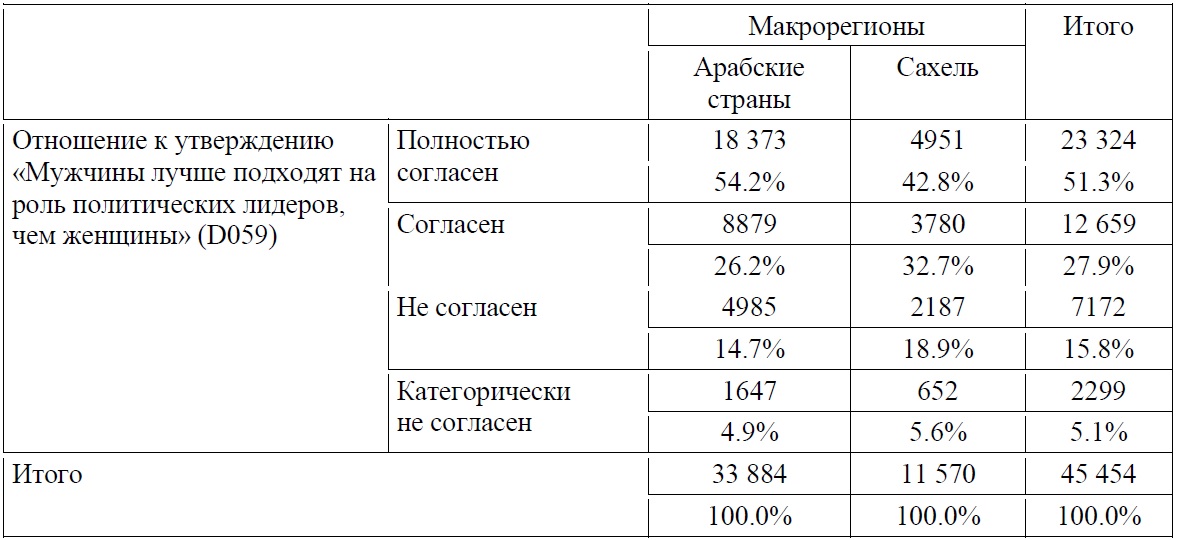

Попробуем дать оценку расстояния между выделенными нами кластерами в двух рассматриваемых ценностных измерениях. Для этого воспользуемся расчетом коэффициента ранговой корреляции Спирмана. Действительно, этот коэффициент вполне может рассматриваться именно как показатель расстояния между кластерами. Посмотрим, например, как принадлежность респондентов к арабским странам, странам Сахеля, а также странам Запада коррелирует с отношением к следующему утверждению «Мужчины лучше подходят на роль политических лидеров, чем женщины» (D059) (см. табл. 9–10).

Таблица 9. Отношение респондентов арабских стран и стран Сахеля к утверждению «Мужчины лучше подходят на роль политических лидеров, чем женщины»

Примечание: ρ= 0.094, p < 0.001.

Различия между респондентами из арабских стран и стран Сахеля в плане их отношения к политическим лидерам-женщинам очень невелики. И там, и там с утверждением «Мужчины лучше подходят на роль политических лидеров, чем женщины» категорически не согласен лишь очень небольшой процент респондентов (4.9% в арабских странах и 5.6% в странах Сахеля), в то время как согласны с этим утверждением и там, и там абсолютное большинство респондентов – 80.4% − в арабских странах и 75.5% − в странах Сахеля. Соответственно и значение коэффициента ранговой корреляции Спирмана (ρ) очень невелико: 0.094. Различия между респондентами из арабских стран и стран Запада здесь несравненно больше (см. табл. 10).

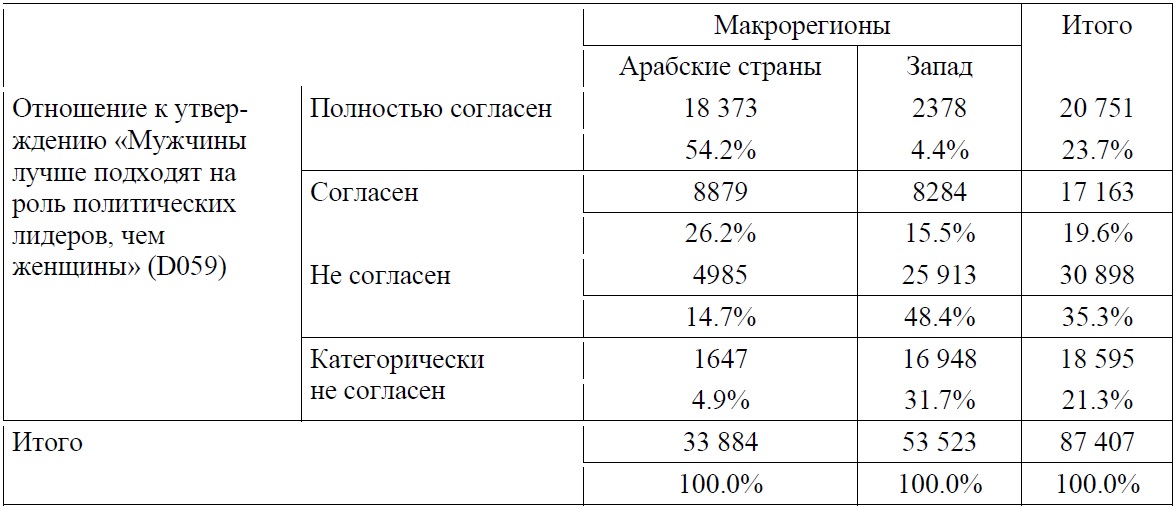

Таблица 10. Отношение респондентов арабских стран и стран Запада к утверждению «Мужчины лучше подходят на роль политических лидеров, чем женщины»

Примечание: ρ = 0.614, p < 0.001.

Как мы видим, различия здесь действительно кардинальные: доля западных респондентов, полностью согласных с утверждением «Мужчины лучше подходят на роль политических лидеров, чем женщины», более чем в 10 раз меньше, чем в арабских странах. А доля категорически не согласных с ним – почти в 10 раз больше. В целом, если в арабских странах с этим утверждением в той или иной степени согласилось абсолютное большинство респондентов (80.4%), то в западных странах абсолютное большинство (80.1%) респондентов в той или иной степени с этим утверждением не согласилось. Соответственно и коэффициент ранговой корреляции Спирмана (ρ) в данном случае значительно выше: 0.614. Таким образом, этот коэффициент вполне можно использовать в качестве меры расстояния между теми или иными цивилизационно-региональными кластерами в соответствующих ценностных измерениях.

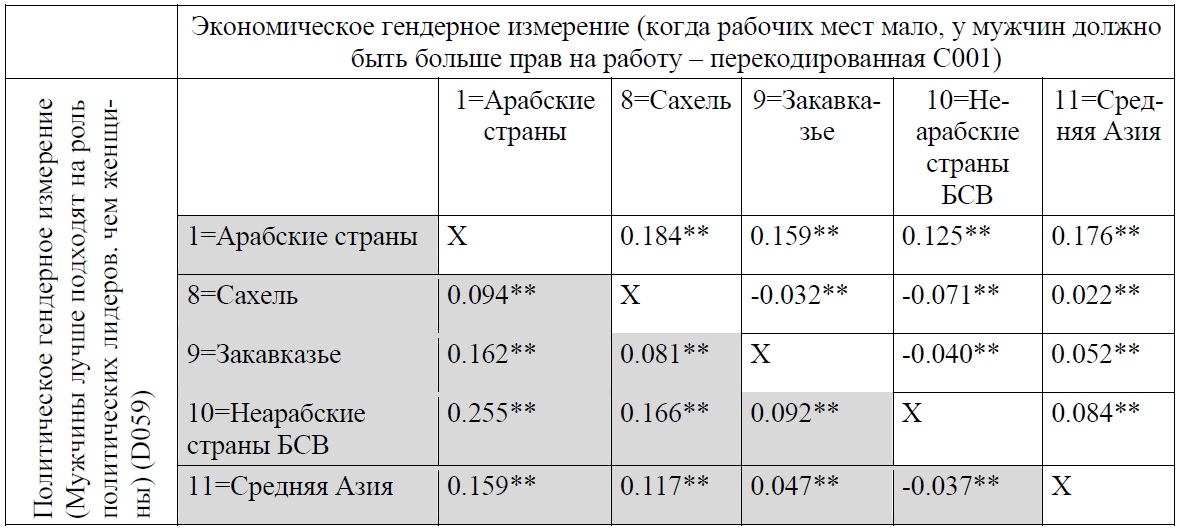

Рассмотрим сначала расстояния в двух рассматриваемых нами ценностных измерениях между различными кластерами Афразийской зоны нестабильности (см. табл. 11).

Таблица 11 Дистанция между арабскими странами и другими подрегионами Афразийской зоны нестабильности в ценностном гендерном пространстве

** Различие значимо на уровне p < 0.01.

Как мы видим, в политическом гендерном ценностном измерении к арабским странам оказываются наиболее близки страны Сахеля, после чего следуют страны Средней Азии и Закавказья и, наконец, неарабские страны Ближнего и Среднего Востока10. В экономическом гендерном измерении ближе всего к арабским странам оказываются уже неарабские страны БСВ, затем следуют страны Закавказья, затем Средняя Азия, и, наконец, страны Сахеля.

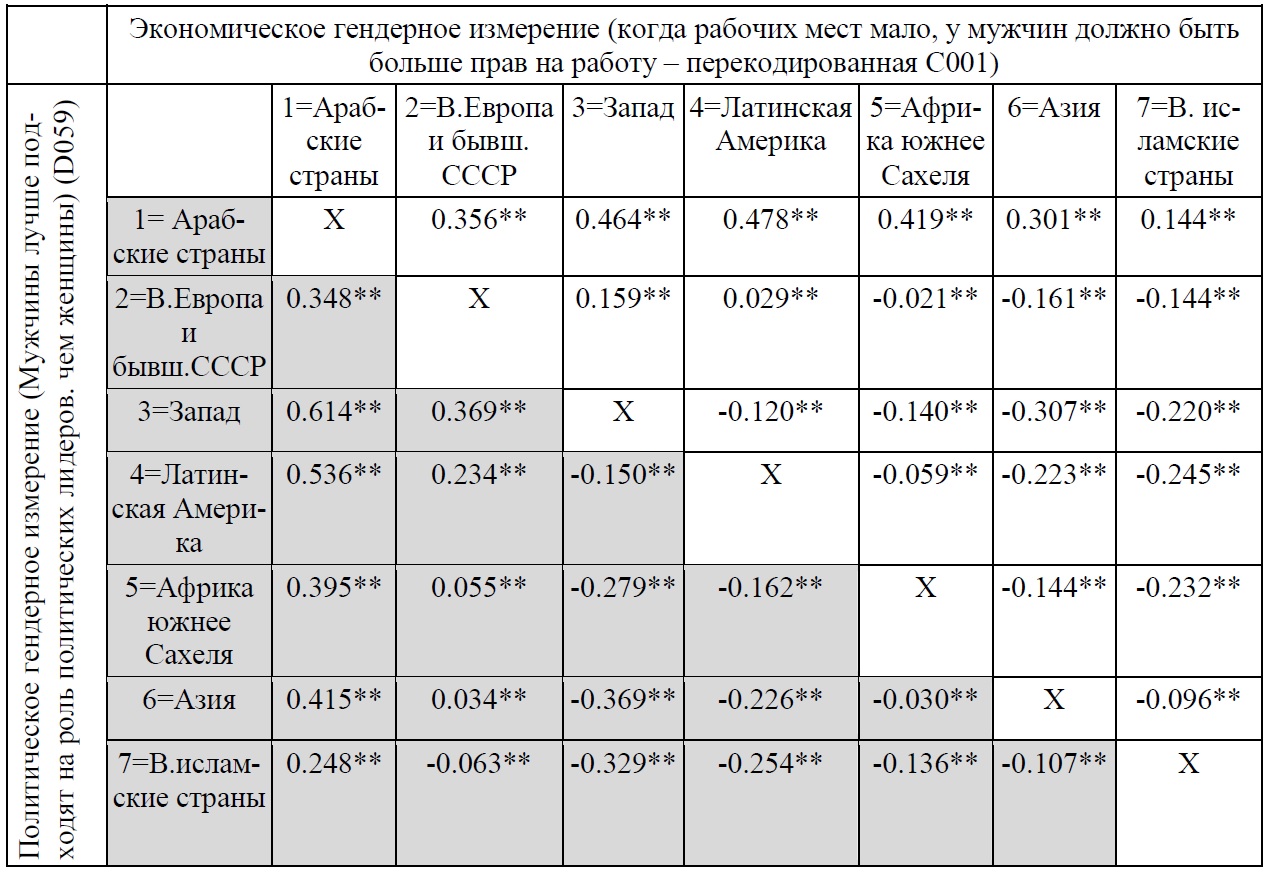

Отличия от арабских стран цивилизационно-региональных кластеров, не входящих в Афразийскую зону, несравненно более выражены (см. табл. 12).

Как мы видим, дальше всех от арабских стран и в экономическом, и в политическом гендерном измерениях отстоят страны Запада и Латинской Америки. В экономическом гендерном измерении на сопоставимом с Латинской Америкой расстоянии от арабских стран оказались страны Африки южнее Сахеля. Но они находятся заметно ближе к арабским странам в политическом гендерном измерении, где на большем расстоянии от арабских стран находятся страны Азии. Вместе с тем в экономическом гендерном измерении страны Азии оказываются несколько ближе к арабским странам, чем страны Восточной Европы (включая европейскую часть бывшего СССР), однако последние оказываются ближе к арабским странам, чем страны Азии в политическом гендерном измерении. Ближе всего к арабским странам здесь оказываются «восточно-исламские» страны (Бангладеш, Малайзия, Индонезия). За их исключением, все остальные выделенные нами цивилизационные регионы оказываются на несравненно большем отдалении от арабских стран, чем все подзоны Афразийской зоны нестабильности (Сахель, неарабские страны БСВ, Закавказье и Средняя Азия).

Действительно, коэффициент ранговой корреляции Спирмана (характеризующий в данном случае уровень отличия соответствующего региона от арабских стран) имеет для этих зон значения в интервале от 0.022 до 0.255. Для Восточной Европы, стран Запада, Латинской Америки, Африки южнее Сахеля и Азии данный коэффициент принимает значения от 0.301 до 0.614. При этом, для Запада и Латинской Америки мы имеем дело с интервалом от 0.464 до 0.614, для Африки южнее Сахеля – 0.395−0.419, для Восточной Европы – 0.348−0.356, для стран Азии – 0.301−0.415. Только восточноисламские страны находятся на расстоянии, сопоставимом с расстоянием, характерным для подзон Афразийской зоны (0.144 − в экономическом гендерном измерении и 0.248 – в политическом гендерном измерении), хотя суммарное расстояние у них оказывается несколько больше, чем у любой из подзон Афразийской зоны нестабильности.

Таблица 12 Дистанция между арабскими странами и другими регионами, не входящими в Афразийскую зону нестабильности

* * *

Проведенный анализ показывает, что по некоторым ценностным показателям, а именно по отношению к политическому и экономическому гендерному равноправию, страны Афразийской зоны образуют достаточно компактный кластер с крайне низкими значениями поддержки данного равноправия в обоих измерениях. Страны данного кластера заметно отличаются, как от стран Африки южнее Сахеля, так и от восточно-исламских стран (Бангладеш, Индонезия и Малайзия) – в то время как, согласно известному исследованию Р. Инглхарта и К. Вельцеля (2011), все эти три зоны объединяются в единый исламско-африканский кластер.

При этом особо выражены в этих измерениях отличия стран Афразийской зоны от Африки южнее Сахеля. Восточноисламские страны достаточно сильно отличаются от стран Афразийской зоны в политическом гендерном пространстве, однако их отличия не столь выражены в экономическом гендерном пространстве, хотя и эти отличия, тем не менее, являются статистически значимыми. Данное обстоятельство неплохо коррелирует с тем, что для стран Африки южнее Сахеля характерна высокая экономическая активность женщин, что радикально отличает их от стран Афразийской зоны, для большинства которых характерны рекордно низкие показатели экономически активных женщин. В то же самое время страны восточного ислама (для которых характерны показатели доли экономически активных женщин, близкие к среднемировым) не столь сильно отличаются от стран Афразийской зоны по этому показателю (хотя эти различия все-таки достаточно значительны).

Проведенный нами анализ позволяет и взглянуть по-новому и на проблему ценностных ориентаций в арабских и неарабских исламских странах, позволяя утверждать, что здесь опасны любые абсолютизации. С одной стороны, такие исследователи, как Инглхарт, Вельцель или Александер, достаточно убедительно показали, что существует целый пласт ценностей, характерный, как для мусульманских стран, так и для мусульман в целом, вне зависимости от того, живут ли они в мусульманских или немусульманских странах, – и речь при этом идет в очень высокой степени именно о патриархальных ценностях (см., например: [Inglehart, 2002, 2007; Alexander, Welzel, 2011b, 2011c]). С другой стороны, как было показано в работе Х. Риццо и др. [Rizzo, Abdel-Latif, Meyer, 2007], между арабскими и неарабскими исламскими странами могут существовать и очень серьезные различия в ценностной сфере.

Действительно, скажем, в 2000-е гг. для арабских стран была характерна самая высокая в мире доля респондентов, согласных с утверждением «Демократия лучше, чем любая другая форма правления» (см., например: [Inglehart 2007, p. 41]). Однако в неарабских исламских странах доля согласных с этим утверждением была значительно меньше (притом что доля демократических государств была там значительно выше). При этом в неарабских исламских странах уровень поддержки гендерного равенства оказался значимо выше, чем в арабском мире (это подтвердили и результаты нашего исследования). Более того, в арабских и неарабских исламских странах связь между поддержкой гендерного равенства и приверженностью демократии оказалась прямо противоположной – в неарабских исламских странах (как, впрочем, и во всем остальном мире) поддержка гендерного равенства положительно коррелировала с приверженностью к демократии, т. е. лица, поддерживающие гендерное равенство, были в большей степени склонны декларировать свою приверженность демократии; в арабских странах (в отличие от всего остального мира) здесь наблюдалась отрицательная корреляция, т.е. лица, поддерживающие гендерное равенство, были склонны декларировать свою приверженность демократии в меньшей степени, чем лица, гендерное равенство отвергающие [Rizzo, Abdel-Latif, Meyer, 2007]; вполне конгруэнтные результаты были получены применительно к арабским странам и в исследовании В. Костенко, П. Кузмичева и Э. Понарина [Kostenko et al., 2014, 2016]. Таким образом, в некотором ценностном измерении мир вообще можно разделить на арабские страны и все остальные государства мира (включая и неарабские исламские страны).

Вместе с тем наше исследование показывает, что здесь важно не впадать в крайности. Да, и наше исследование, и исследование Х. Риццо и др. [Rizzo, Abdel-Latif, Meyer, 2007] показывает, что для населения неарабских исламских стран характерно значимо более позитивное отношение к гендерному равноправию, чем для населения арабских стран. Но, как мы могли это видеть выше, различие большинства неарабских исламских зон от арабской зоны, хотя и статистически значимо, значительно меньше, чем отличие любой неисламской зоны от арабского мира. В этом отношении предлагаемое многими исследователями выделение исламского ценностного мегакластера выглядит вполне оправданным – при этом в рамках данного мегакластера представляется возможным выделить арабо-мусульманский макрокластер, состоящий из арабских стран и некоторых неарабских (в большинстве своем исламских) стран, исторически испытавших мощное воздействие арабской культуры (включая и неисламские ее элементы), который и можно отождествить с ценностным макрокластером Афразийской макрозоны нестабильности…

2. В особенности если речь идет о непосткоммунистических исламских странах. В исламских странах, проведших значительное время под властью коммунистов, традиционно-религиозные ценности распространены заметно меньше, а секулярно-рациональные ценности имеют значительно бóльшую поддержку.