Необычный пример отделения головы в погребении Древнего царства в Гизе (Египет)

Выпуск

2020 год

№ 5

DOI

10.31857/S086919080011621-0

Авторы

Страницы

22 - 35

Аннотация

Десять лет назад Российская археологическая экспедиция в Гизе (ИВ РАН) обнаружила в гробнице мастера по металлу Перинеджу (GE 19) на восточной окраине некрополя необычное погребение мужчины с отрезанной и уложенной отдельно от тела головой. Погребение может быть датировано концом V или началом VI династии Древнего царства (XXIV–XXIII вв. до н.э.). Повреждение на черепе свидетельствует, что голова, скорее всего, была отделена уже после смерти индивида, не демонстрировавшего явных физических отклонений при жизни. Авторы статьи показывают, что обезглавливание, вероятно, стало произошло в ходе магического ритуала. Его цель, однако, остается сегодня не до конца ясна. Имеющиеся источники Древнего царства и экстраполированные данные более поздних текстов позволяют предложить как минимум три трактовки данного магического действия: навредить покойному, лишить его действенности в мире живых или привлечь к возрождению покойного божественные силы. Две последние возможности рассматриваются как наиболее вероятные. Поиск аналогий среди ранее раскопанных погребений привел к обнаружению нескольких похожих случаев, однако не выявил ни одного примера Древнего царства, который бы полностью и вполне надёжно повторял характеристики захоронения в гробнице Перинеджу. Основная причина такого положения вещей – недостаточное документирование контекста ранних раскопках и отсутствие палеопатологических исследований останков из схожих погребений. Посмертное обезглавливание – необычная и очень редкая для эпохи Древнего царства практика. Необходимым условием для понимания этого феномена является пристальное внимание исследователей к фиксации контекста таких захоронений в будущем.

Получено

03.11.2024

Статья

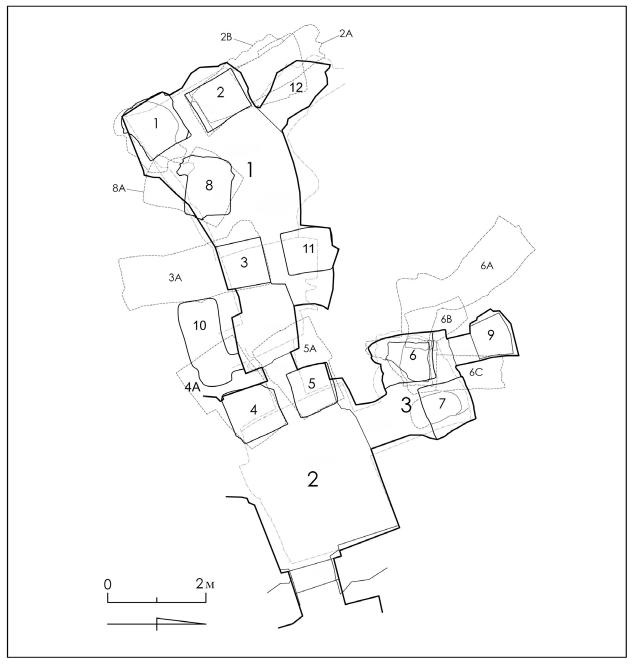

В 2006 г. в ходе работ Российской археологической экспедиции в Гизе (ИВ РАН, руководитель – Э.Е. Кормышева) была выявлена гробница GE 19. В 2007–2011, 2016–2017 и 2019 гг. в самой гробнице и перед входом в нее проводились раскопки, которые выявили большой вырубленный в скале комплекс, протянувшийся с востока на запад более чем на 11 метров (рис. 1–2).

Гробница GE 19 принадлежала мастеру по металлу Перинеджу. В общей сложности в трех помещениях гробницы (A, B и C) были высечены девять шахт, из которых семь оказались завершены1; в них были устроены десять погребальных камер. Кроме того, экспедиция обнаружила две погребальные ниши, устроенные в стенах часовни, и одну вырубку в северной стене комнаты B, которая тоже могла быть впоследствии использована под погребение.

Захоронения Древнего царства в камерах 2А, 4А, 5А и 9А были полностью уничтожены, в то время как в камерах 3А (предположительно, камера Перинеджу), 6А, 6B, 6C и 11А (предположительно, супруга Перинеджу) сохранились остатки первоначальных погребений. А в двух камерах – 2B и 8А – были найдены непотревоженные скелеты Древнего царства. При этом погребение в камере 2B оказалось весьма необычным: в ней был обнаружен индивид с отделенной от тела головой. Сегодня, спустя ровно 10 лет после вскрытия камеры, данное погребение все еще оставляет множество вопросов. Об этом необычном случае и пойдет речь далее2.

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ПОГРЕБЕНИЯ В КАМЕРЕ 2B

Устье шахты 2 было вырублено в дальней западной части часовни (рис. 2). Глубина шахты составляла 3,12 м (рис. 3). В западной стене шахты на разных уровнях были вырублены две погребальные камеры: 2А и 2B. Верхняя часть шахты (0‒1,30 м от устья) и камера 2А были заполнены однородной коричневой супесью с известняковой крошкой и щебенкой. Данный слой содержал разнородный керамический материал, датированный от эпохи Древнего царства до XVIII–XIX вв. н.э. Ниже входа в камеру 2А заполнение шахты резко менялось на плотный слой, состоявший преимущественно из известняковой щебенки и крошки. Керамический материал из этой части заполнения относился исключительно ко второй половине Древнего царства (25–23 вв. до н.э.). Судя по всему, грабители неоднократно перекапывали верхнюю часть шахты 2, но, добравшись до камеры 2А, ниже уже не шли, так как в большинстве шахт Древнего царства имелась лишь одна камера, о чем копатели наверняка знали.

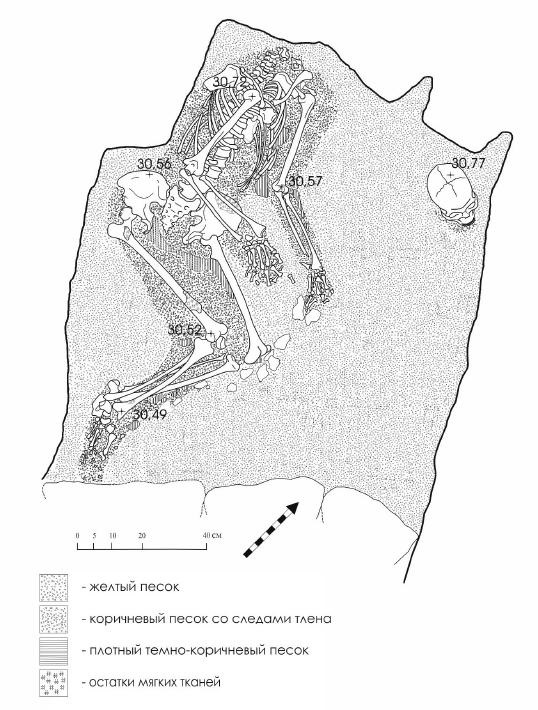

Проход в погребальную камеру 2B начинался на глубине 2,27 м от устья шахты. Он был блокирован стеной, сложенной из грубо обработанных известняковых блоков. В ходе раскопок не удалось обнаружить никаких следов повреждения заклада или других свидетельств грабительской активности. Внутри погребальной камеры 2B был обнаружен скелет, посткраниальная часть которого находилась в анатомическом порядке. Тело было уложено на левый бок в полускорченной позе, ориентировано по оси север-юг и обращено на восток (рис. 4–5). Такое положение покойного было наиболее распространенным в эпоху Древнего царства.

Необычной особенностью погребения было следующее обстоятельство: череп с нижней челюстью был отсоединен от остального скелета и находился примерно в 60 см к востоку от костяка. Лицевая часть черепа была обращена на восток. Посткраниальная часть скелета и шейные позвонки прилегали вплотную к северной стене камеры. Отсутствие каменного или деревянного подголовника или любого другого возвышения под головой, а также отделение черепа вместе с нижней челюстью, исключало возможность того, что череп откатился от тела в результате тафономических процессов. Четкие следы тлена вокруг скелета и черепа также свидетельствовали в пользу того, что голова была отделена от тела в тот момент, когда на ней находились мягкие ткани.

Дно камеры было покрыто слоем чистого желтого песка мощностью 8–14 см. Песчаная подсыпка регулярно встречается в Гизе, но редко фиксируется за пределами этого некрополя3. Можно предположить, что обычай помещать чистый песок на дно погребальных камер Древнего царства восходил к додинастической и раннединастической практике захоронения в простых ямах, вырытых в песке, или был связан со стремлением ритуально очистить камеру перед захоронением и предотвратить соприкосновение тела покойного со скальным основанием [Малых, 2019, c. 16–18].

Комплекс доступных данных (эпиграфические свидетельства, архитектурные особенности и керамический материал) позволяет заключить, что погребение в шахте 2 гробницы GE 19 должно относиться ко второй половине V–началу VI династий [Lebedev, Dobrovolskaya, Mednikova, 2018, p. 109].

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОСТАНКОВ

Найденный в погребальной камере 2B скелет принадлежал мужчине в возрасте 30–39 лет. Реконструированный рост индивида составлял порядка 172 см. Средний или чуть выше среднего в сравнении с известными значениями для египетских палеопопуляций того времени рост погребенного может говорит о том, что в детстве и юности он получал сравнительное хорошее питание, доступное, вероятно, семье с относительно высоким социальным статусом.

Состояние зубной системы хорошее, но отмечены отложения зубного камня и краудинг – нарушение зубного ряда, что, как правило, является результатом несбалансированности ростовых процессов в детском возрасте, когда рост челюсти несколько отстает. Этот признак может быть рассмотрен в ряду наследственно детерминированных признаков, и его присутствие позволяет высказать предположение об ограниченном круге брачных связей в конкретной популяции или социальной группе [Бужилова, 1995, с. 22]. Из патологических особенностей, выявленных в результате изучения костей, можно отметить гиперваскуляризацию (изменение сосудистого рисунка) на своде черепа, особенно в области затылка, преодоленную cribra orbitalia (изменения структуры кости в верхней области свода глазниц), криброзность на небных костях, криброзность шеек бедренных костей, проявления остеопороза, не соответствующие предполагаемому возрасту погребенного. Эти особенности говорят о том, что индивид, вероятно, страдал некоторыми системными заболеваниями, диагностика которых, однако, достаточно сложна. Криброзность шеек бедренных костей у взрослых людей рассматривается как маркер общего физиологического стресса, связанного с анемиями. Не исключено, что погребенный при жизни болел малярией, однако для утверждения необходимы генетические исследования. В любом случае, его относительно ранний уход из жизни мог быть связан с суммой отмеченных показателей.

Кроме того, на левой теменной кости мужчины отмечен след травмы, которую он получил за несколько лет до смерти; ее заживление шло с некоторыми трудностями и, вероятно, сопровождалось местным воспалительным процессом. На грудном позвонке отмечена небольшая межпозвонковая грыжа (узел Шморля) – следствие элеваторной нагрузки. Других проявлений механического стресса выявлено не было, что может свидетельствовать об отсутствии регулярных тяжелых физических нагрузок в жизни индивида. На передней поверхности бедра в области перехода шейки бедра в головку была отмечена дополнительная фасетка, которая возникает в результате регулярного давления на эту область вертлужной впадины при вертикальных нагрузках. Такой маркер мог возникнуть в том случае, если индивид проводил длительное время на корточках или с разведенными и скрещенными ногам, то есть в позе, хорошо известной по изображениям древнеегипетских писцов.

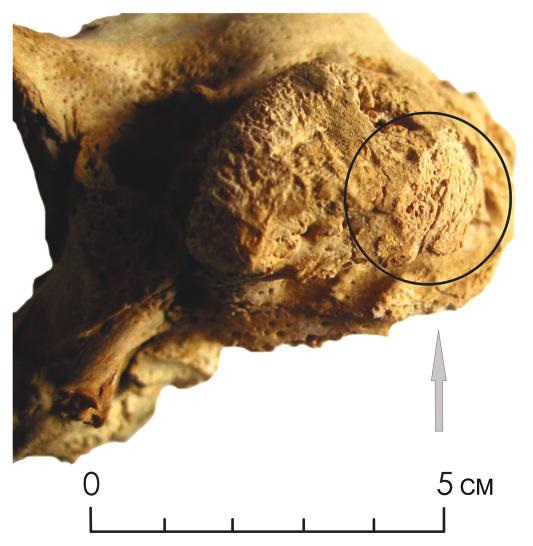

О способе отделения головы может свидетельствовать выраженная небольшая искусственная площадка, оставленная острым предметом на левой височной кости в области сосцевидного отростка (рис. 6). Повреждения сосцевидных отростков часто фиксируются в ходе изучения останков людей, чьи головы были отделены от тела в результате рубящего удара в верхнюю часть шеи или удара, направленного под углом снизу вверх. Однако след на черепе из Гизы был оставлен не в результате мощного удара, который бы иначе повредил кость. Положение следа и его вид говорят о том, что голова погребенного в камере 2B гробницы GE 19 вероятнее всего была отделена от тела в результате отрезания с помощью острого предмета уже после смерти индивида, когда верхняя часть шеи и основание черепа были легко доступны. Никаких других свидетельств, которые могли бы говорить о возможной насильственной смерти погребенного, на костях из камеры 2B не обнаружено.

ПОИСК АНАЛОГИЙ

В Египте примеры отделения голов от тел надёжно зафиксированы в додинастических некрополях. Впервые такие случаи были отмечены во время раскопок в Нагаде [Petrie, Quibell, 1896, p. 30–33], а затем в Герзе [Petrie, Mackay, Wainwright, 1912, p. 8‒15], Абидосе [Peet, 1914, p. 14], Дешаше [Petrie, 1898, p. 20‒24], Зараби [Petrie, 1907, p. 10], Матмаре [Brunton, 1948, p. 31], Бадари [Brunton, 1927, p. 48; Brunton, 1928, pl. 1] и, возможно, в Наг эд-Дейр [Reisner, 1932, p. 277‒278, 287‒288]. Современные археологи отмечали случаи отделения голов в некрополях эль-Адаймы [Ludes, Crubézy, 2000; Crubézy, Midant-Reynes, 2005] и Иераконполя [Dougherty, Friedman, 2008]. Встреченные на египетских памятниках посмертные манипуляции с телами покойных не ограничиваются лишь отделением головы. Они включают и другие практики: скальпирование, изъятие отдельных частей тела или намеренное изменение их положения, замена отдельных частей тела или костей предметами погребального инвентаря и пр.

К сожалению, продолжительное ограбление древнеегипетских кладбищ, а также несовершенная методика ранних раскопок и документации не позволяют точно оценить процент таких необычных погребений в каждом исследованном некрополе. Следует помнить, что перемещение частей тел, костей или погребальной утвари могло происходить в результате тафономических процессов, которые не всегда учитывались на ранних этапах развития египетской археологии, или в ходе ограблений, следы которых могли быть не зафиксированы из-за несовершенства методики раскопок. Как бы то ни было, манипуляции с членами и обезглавливания, судя по всему, были редкими практиками даже в Додинастический период [Wengrow, Baines, 2004, p. 1099; Wengrow, 2006, p. 118‒119].

В некрополях Древнего царства необычные способы обращения с телами продолжают встречаться, но реже. Речь идёт, прежде всего, об отделении членов и возможном предварительном очищении костей от плоти [Petrie, 1892, p. 21–22; Petrie, 1898, p. 20‒24, pl. 35; Petrie, Mackay, Wainwright, 1910, p. 14–15; Minault-Gout, 1992, p. 5, 43, 61–62; Bárta, 2011, p. 245–246]. Задокументированные декапитации или манипуляции с головами покойных становятся единичными. Несколько вероятных случаев отмечены в Матмаре [Brunton, 1948, p. 37, 43; pl, XXVII, XXXIII (22)], Зараби [Petrie, 1907, p. 10]4 и Наг эд-Дейр [Reisner, 1932, p. 277‒278, 287‒288]. Более надежных примеров, происходящих, согласно описаниям, из непотревоженных контекстов Древнего царства, известно всего несколько:

К этому списку можно добавить несколько погребений из Гизы с недостаточно описанным контекстом (авторы раскопок напрямую не указывают, что погребения не были вскрыты):

5) Погребение в шахте B мастабы G 3014 в Гизе: скелет в анатомическом порядке в деревянном гробу, череп отсутствует [Fisher, 1924, p. 95, fig. 82];

6) Впускное грунтовое погребение X рядом с мастабой G 3037 в Гизе: скелет в анатомическом порядке, однако череп и кости рук отсутствуют [Fisher, 1924, p. 125];

7) Погребение в шахте S мастабы G 2412 в Гизе: скелет в анатомическом порядке, однако череп отсутствует6.

Похожей аналогией к погребению в камере 2B гробницы Перинеджу могло бы быть погребение в шахте B мастабы G 4374 на Западном плато Гизы: посткраниальный скелет в анатомическом порядке в полускорченном положении, череп лежит у колен в восточной части камеры7. Однако в момент обнаружения скелет был засыпан плотным слоем из песка и мелкого щебня, и из документации Дж. Э. Райзнера не ясно, существовал ли изначально заклад в погребальную камеру8 и проникали ли туда грабители. На единственной фотографии погребения не видно, есть ли под черепом нижняя челюсть или нет.

Главная проблема с приведенными выше случаями заключается в том, что все они происходят из ранних раскопок, а некоторые авторы, такие, как У.М.Ф. Питри, Дж. Уэйнрайт и Э. Маккей, целенаправленно искали случаи посмертных манипуляций с телами и могли быть в некоторой степени пристрастны к свидетельствам. Кроме того, ни в одном из приведенных примеров не проводилось палеопатологических исследований. В результате надежно разделить декапитации, ставшие причиной смерти или сделанные вскоре после смерти, и случаи отделения черепа от уже скелетированных останков (например, грабителями) обычно не представляется возможным.

Таким образом, необходимо признать, что прямой надежной аналогии случаю из погребальной камеры 2B гробницы GE 19 в Гизе, похоже, пока не задокументировано, хотя отдельные раскопанные погребения Додинастического периода и Древнего царства демонстрируют некоторые схожие черты. Так, в ряде случаев отделенная голова находилась на значительном расстоянии от тела, иногда в противоположной стороне от него (погребение № 83 в Зараби и погребения № B 107, 263, 315, 1105 и 1505 в Нагаде). Есть также примеры того, как обезглавленное тело располагали шеей вплотную к стене погребальной камеры или могильной ямы, попросту не оставляя места для головы (погребения № 37 в Нагаде и № 251 в Герзе).

ОБЕЗГЛАВЛИВАНИЕ ПОКОЙНОГО – МАГИЧЕСКИЙ РИТУАЛ?

Исследователи Древнего Египта по-разному объясняли факт существования погребений с перемещенными или отсутствующими частями тел в некрополях IV–III тыс. до н.э. Отмечалось, что такие действия могли быть связаны с проклятием покойных [Colledge, 2015, p. 169‒171], восходить к ритуальным жертвоприношениям [Wilkinson, 1999, Midant-Reynes, 2000; Menu, 2001], древней практике каннибализма [Petrie, Quibell, 1896, p. 32‒33] или даже быть отголоском охоты за головами [Trigger et al., 1983, p. 31].

Комплекс палеопатологических и археологических данных свидетельствует в пользу того, что обезглавливание индивида из камеры 2B – это результат посмертных манипуляций с телом. Голова, скорее всего, была отделена уже от трупа, о чем говорит отметка в области сосцевидного отростка на левой височной кости. Сам труп был похоронен в соответствии с традиционными предписаниями: на чистом песке, на левом боку, головой на север, лицом – на восток. Способ отделения головы и последующего погребения говорят о том, что покойный, скорее всего, не был казнен и вряд ли воспринимался как преступник9.

Если обезглавливание произошло в ходе посмертных манипуляций, то голова, как кажется, могла быть отделена от тела только в двух случаях: либо для удобства, либо в ходе магических действий. В целях обеспечения удобства голову теоретически могли отделить, если в камере не хватало места для тела или данная манипуляция упрощала снятие возможных украшений грабителями. Что первый10, что второй11 вариант выглядят крайне сомнительными. Поэтому остается допустить, что голова была отделена исходя из каких-то магических представлений.

В египетской культуре, в частности, в царских и частных заупокойных текстах [Picardo, 2007, 221–227], регулярно встречаются два мотива, связанные с обезглавливанием: 1) обезглавливание врагов (в том числе сверхъестественных); 2) получение головы назад и восстановление, таким образом, целостности тела [Elshamy, 2015, p. 3–8]. В «Текстах пирамид» неоднократно подчёркивается, что лишение головы – одна из самых серьезных и опасных манипуляций с телом; надёжное прикрепление головы является важным шагом на пути к возрождению12. Окончательное обезглавливание могло восприниматься как вторая смерть, которая, быть может, лишала покойного надежды на существование в загробном мире [Picardo, 2007, p. 221‒222]. Конечно, индивид из камеры 2B мог стать объектом магического проклятия. В магии манипуляции с телом могут считаться более действенными, нежели манипуляции с другим объектом-посредником в виде, например, изображения [Colledge, 2015, p. 165]13. Египтяне, вероятно, полагали, что смерть лишала сущность человека внутреннего единства. Основной задачей погребальных ритуалов в этом случае было восстановить это единство для новой жизни [Assmann, 2005]. Возвращение целостности благодаря правильному погребению, как свидетельствуют сохранившиеся письма к мертвым, позволяло умершему даже воздействовать на мир живых. Не могло ли отделение головы, по мнению совершивших эту манипуляцию людей, помешать такому полноценному восстановлению? Что-то похожее, возможно, иногда проделывали грабители – люди, совершавшие явное преступление в отношении погребенных. В Гизе нередко встречаются потревоженные захоронения, где отсутствуют черепа14, причем остальной скелет порой оставался в анатомическом порядке15. Иногда грабители намеренно перемещали череп внутри камеры16 или отделяли его от других костей [Roth, 1995, p. 100, pl. 60b]. Все эти примеры, безусловно, могут трактоваться по-разному. Во многих случаях мы даже не знаем, когда было совершено проникновение в камеру: в древности или позднее. Тем не менее, нельзя исключать, что иногда изъятие черепа или изменение его естественного положения объяснялось стремлением грабителей обезопасить себя от воздействий со стороны духа умершего человека.

Впрочем, в случае с погребением в камере 2B желание навредить вряд ли было единственным или основным. Не исключено, что оно вообще отсутствовало. Действительно, захоронение в целом было совершено по всем правилам, и даже отрезанная голова была уложена лицом на восток. Голова является сосредоточием четырех из пяти основных чувств: зрение, слух, обоняние, вкус. Эти чувства позволяют человеку эффективно воспринимать и воздействовать на объективный мир, поэтому целью обезглавливания могло быть стремление магически нейтрализовать покойного и лишить его дух (Ax) возможности действовать в мире живых [Bárta, 2011, p. 32; Colledge, 2015, p. 181‒183]. В пользу такой трактовки похожих случаев свидетельствует то обстоятельство, что иногда изъятие или перемещение головы сопровождались перемещением или повреждением рук и ног покойного17.

Итак, тело было лишено целостности, и дух покойного, возможно, был магическим образом обезврежен. Однако отделенная после смерти голова была уложена лицом на восток, чтобы способствовать, вероятно, возрождению покойного к новой жизни благодаря силе Солнца. Нет ли в этом противоречия? Судя по всему, решение отделить голову (вне зависимости от того, было ли оно открытым и социально одобряемым или нет18) не имело целью лишить покойного посмертного существования. Логика могла быть следующей: покойный должен возродиться, но при определенных условиях (ограничениях). Не исключено, что встреченная нами декапитация отразила те же представления о контролируемом ослаблении сил умершего, что ранее в несколько ином виде уже проявили себя, быть может, в практике изготовления так называемых «резервных голов» [Tefnin, 1991]. «Резервные головы» – специфическая категория памятников, характерная для некрополя Гизы при IV династии. Как правило, такие головы делались из качественного известняка, нередко отражали характерные портретные черты покойных и имели при этом явные следы намеренного повреждения. Есть мнение, что «резервные головы» использовались в магических целях для ограничения сил умерших представителей элиты [Tefnin, 1991; Colledge, 2015, p. 173‒180] и контроля над ними со стороны правителя даже после смерти [Nuzzolo, 2011, p. 214‒215]. К настоящему моменту известно несколько десятков «резервных голов», однако лишь одна из них, как кажется, была найдена в относительно непотревоженном археологическом контексте: она лежала в центральной части погребальной камеры к востоку от саркофага с телом усопшей царской родственницы [Hassan, 1953, 4‒5, pl. 3‒4a]19. Точно так же относительно друг друга были расположены тело и голова покойного в погребении 2B.

А могла ли декапитация иметь какой-то положительный смысл для покойного? Манипуляции с членами и обезглавливание трупов встречаются во многих культурах древности. Они могли быть связаны с культом предков, представлениями об умирающих и возрождающихся природных силах, стремлением изгнать из тела остатки прежней жизни или дать покойному возможность избавиться от грехов и несовершенств и начать посмертное существование новым человеком [Petrie, Mackay, Wainwright, 1912, p. 11‒13; Wengrow, 2006, p. 118; Murray 1956; Wright, 1979; Wright, 1987, p. 156‒167]. «Тексты пирамид» сохранили представление о том, что отделение головы от тела и затем их воссоединение предшествуют возрождению [Petrie, Mackay, Wainwright, 1912, p. 11‒15]. В процессе подготовки тела к погребению, особенно во времена ранних попыток мумификации, головы, возможно, нередко сами отваливались или их отделяли для удобства извлечения мозга и пеленания [Petrie, Mackay, Wainwright, 1910, p. 14–15]. В таком нарушении целостности тела не было принципиально ничего страшного, ведь затем тело складывали вновь и целостность восстанавливалась. Особенность погребения в камере 2B и других подобных примеров заключается в том, что голова была намеренно положена отдельно. Далее мы ступаем на тропу весьма ненадежных спекуляций. Однако рискнем предположить, что иногда отделение головы могло рассматриваться как средство для привлечения к возрождению покойного более мощных сил, чем те, что были доступны людям, исполнявшим стандартные погребальные ритуалы. Теоретически такая необходимость могла быть вызвана особенностями жизни или смерти конкретного человека20. Как заметил М. Нуццоло [Nuzzolo, 2011, p. 214‒215], положение тела у западной стены и головы у восточной стены погребальной камеры обнаруживает интересную параллель в записанной гораздо позднее сказке о волшебнике Джеди при дворе Хуфу. Именно так были расположены туша и голова обезглавленного гуся перед тем, как Джеди вернул птицу к жизни: «Вот был доставлен для него гусь, и голова его была отделена. Затем гусь был помещен в западной части зала, а его голова – в восточной части зала. Джеди сказал свои магические слова. Гусь поднялся и задвигался, и голова его тоже. Когда одна (часть) достигла другой, гусь встал и загоготал» [Simpson, 2003, p. 20]. Джеди согласился воскресить гуся, однако он отказался в присутствии царя проделать то же самое с человеком, «ибо делать подобное не позволено со стадом божьим». Означает ли это, что негативный эффект от обезглавливания человека могли снять только боги? И если так, то возможно ли, что египтяне прибегали к посмертному обезглавливанию как к крайнему средству, чтобы привлечь внимание богов к судьбе покойного? Логика кажется необычной, но только не для магии, где угрозы (а отделение головы – явная угроза посмертному благополучию умершего) рассматриваются как действенный способ добиться положительного эффекта [Pinch, 2006, p. 73–74].

Итак, стремление навредить, защититься или привлечь внимание богов? Что привело к посмертному отделению головы взрослого мужчины, скелет которого был обнаружен экспедицией ИВ РАН на восточной окраине Гизы? Обоснованный окончательный ответ сегодня дать очень сложно. Прежде всего – из-за отсутствия хорошо опубликованных аналогий. Погребение в гробнице Перинеджу в очередной раз подчеркивает, что мы пока довольно слабо осведомлены о египетских магических ритуалах эпохи Древнего царства и их отражении в археологическом материале некрополей. Очевидно, что редкость подобных захоронений говорит о маргинальности данной практики: cчитайся посмертное обезглавливание в эпоху Древнего царства чем-то безусловно положительным, оно встречалось бы гораздо чаще. А поскольку речь идет об исключительных случаях, разгадка погребения в камере 2B гробницы Перинеджу и других необычных захоронений Древнего царства (например, на животе лицом вниз21) напрямую зависит от тщательной фиксации археологического контекста и подробной медико-антропологической экспертизы подобных погребений IV–III тыс. до н.э. в будущем.

Гробница GE 19 принадлежала мастеру по металлу Перинеджу. В общей сложности в трех помещениях гробницы (A, B и C) были высечены девять шахт, из которых семь оказались завершены1; в них были устроены десять погребальных камер. Кроме того, экспедиция обнаружила две погребальные ниши, устроенные в стенах часовни, и одну вырубку в северной стене комнаты B, которая тоже могла быть впоследствии использована под погребение.

1. Шахты 1 и 7 упирались в слой с карстовыми пустотами и заканчивались естественными разломами, не имея погребальных камер.

Захоронения Древнего царства в камерах 2А, 4А, 5А и 9А были полностью уничтожены, в то время как в камерах 3А (предположительно, камера Перинеджу), 6А, 6B, 6C и 11А (предположительно, супруга Перинеджу) сохранились остатки первоначальных погребений. А в двух камерах – 2B и 8А – были найдены непотревоженные скелеты Древнего царства. При этом погребение в камере 2B оказалось весьма необычным: в ней был обнаружен индивид с отделенной от тела головой. Сегодня, спустя ровно 10 лет после вскрытия камеры, данное погребение все еще оставляет множество вопросов. Об этом необычном случае и пойдет речь далее2.

2. Впервые к теме необычного погребения в камере 2B мы обратились в 2017–2018 гг. [Lebedev, Dobrovolskaya, Mednikova, 2018]. Настоящая работа знакомит отечественных коллег с этим уникальным для Гизы захоронением и обобщает новые данные, появившиеся в распоряжении исследователей за прошедшие три года, прежде всего, из самой Гизы.

Рис. 1. Положение гробницы Перинеджу (GE 19) в некрополе Гизы (план С.В. Ветохова).

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ПОГРЕБЕНИЯ В КАМЕРЕ 2B

Устье шахты 2 было вырублено в дальней западной части часовни (рис. 2). Глубина шахты составляла 3,12 м (рис. 3). В западной стене шахты на разных уровнях были вырублены две погребальные камеры: 2А и 2B. Верхняя часть шахты (0‒1,30 м от устья) и камера 2А были заполнены однородной коричневой супесью с известняковой крошкой и щебенкой. Данный слой содержал разнородный керамический материал, датированный от эпохи Древнего царства до XVIII–XIX вв. н.э. Ниже входа в камеру 2А заполнение шахты резко менялось на плотный слой, состоявший преимущественно из известняковой щебенки и крошки. Керамический материал из этой части заполнения относился исключительно ко второй половине Древнего царства (25–23 вв. до н.э.). Судя по всему, грабители неоднократно перекапывали верхнюю часть шахты 2, но, добравшись до камеры 2А, ниже уже не шли, так как в большинстве шахт Древнего царства имелась лишь одна камера, о чем копатели наверняка знали.

Проход в погребальную камеру 2B начинался на глубине 2,27 м от устья шахты. Он был блокирован стеной, сложенной из грубо обработанных известняковых блоков. В ходе раскопок не удалось обнаружить никаких следов повреждения заклада или других свидетельств грабительской активности. Внутри погребальной камеры 2B был обнаружен скелет, посткраниальная часть которого находилась в анатомическом порядке. Тело было уложено на левый бок в полускорченной позе, ориентировано по оси север-юг и обращено на восток (рис. 4–5). Такое положение покойного было наиболее распространенным в эпоху Древнего царства.

Рис. 2. План гробницы GE 19 (план С.В. Ветохова).

Необычной особенностью погребения было следующее обстоятельство: череп с нижней челюстью был отсоединен от остального скелета и находился примерно в 60 см к востоку от костяка. Лицевая часть черепа была обращена на восток. Посткраниальная часть скелета и шейные позвонки прилегали вплотную к северной стене камеры. Отсутствие каменного или деревянного подголовника или любого другого возвышения под головой, а также отделение черепа вместе с нижней челюстью, исключало возможность того, что череп откатился от тела в результате тафономических процессов. Четкие следы тлена вокруг скелета и черепа также свидетельствовали в пользу того, что голова была отделена от тела в тот момент, когда на ней находились мягкие ткани.

Дно камеры было покрыто слоем чистого желтого песка мощностью 8–14 см. Песчаная подсыпка регулярно встречается в Гизе, но редко фиксируется за пределами этого некрополя3. Можно предположить, что обычай помещать чистый песок на дно погребальных камер Древнего царства восходил к додинастической и раннединастической практике захоронения в простых ямах, вырытых в песке, или был связан со стремлением ритуально очистить камеру перед захоронением и предотвратить соприкосновение тела покойного со скальным основанием [Малых, 2019, c. 16–18].

3. Подсыпка из чистого песка отмечена в погребениях из Бубастиса [Bakr, 1992, p. 106–113] и Абусира [Vymazalová, 2015, p. 54]. О чистом песке в неопубликованных погребениях позднего Древнего царства в Дейр эль-Берше авторам сообщила М. де Мейер.

Рис. 3. Разрез шахты 2 и план погребальных камер 2А и 2B (план и разрез С.В. Ветохова).

Комплекс доступных данных (эпиграфические свидетельства, архитектурные особенности и керамический материал) позволяет заключить, что погребение в шахте 2 гробницы GE 19 должно относиться ко второй половине V–началу VI династий [Lebedev, Dobrovolskaya, Mednikova, 2018, p. 109].

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ОСТАНКОВ

Найденный в погребальной камере 2B скелет принадлежал мужчине в возрасте 30–39 лет. Реконструированный рост индивида составлял порядка 172 см. Средний или чуть выше среднего в сравнении с известными значениями для египетских палеопопуляций того времени рост погребенного может говорит о том, что в детстве и юности он получал сравнительное хорошее питание, доступное, вероятно, семье с относительно высоким социальным статусом.

Рис. 5. Погребение в камере 2B (рисунок М.А. Лебедева).

Состояние зубной системы хорошее, но отмечены отложения зубного камня и краудинг – нарушение зубного ряда, что, как правило, является результатом несбалансированности ростовых процессов в детском возрасте, когда рост челюсти несколько отстает. Этот признак может быть рассмотрен в ряду наследственно детерминированных признаков, и его присутствие позволяет высказать предположение об ограниченном круге брачных связей в конкретной популяции или социальной группе [Бужилова, 1995, с. 22]. Из патологических особенностей, выявленных в результате изучения костей, можно отметить гиперваскуляризацию (изменение сосудистого рисунка) на своде черепа, особенно в области затылка, преодоленную cribra orbitalia (изменения структуры кости в верхней области свода глазниц), криброзность на небных костях, криброзность шеек бедренных костей, проявления остеопороза, не соответствующие предполагаемому возрасту погребенного. Эти особенности говорят о том, что индивид, вероятно, страдал некоторыми системными заболеваниями, диагностика которых, однако, достаточно сложна. Криброзность шеек бедренных костей у взрослых людей рассматривается как маркер общего физиологического стресса, связанного с анемиями. Не исключено, что погребенный при жизни болел малярией, однако для утверждения необходимы генетические исследования. В любом случае, его относительно ранний уход из жизни мог быть связан с суммой отмеченных показателей.

Кроме того, на левой теменной кости мужчины отмечен след травмы, которую он получил за несколько лет до смерти; ее заживление шло с некоторыми трудностями и, вероятно, сопровождалось местным воспалительным процессом. На грудном позвонке отмечена небольшая межпозвонковая грыжа (узел Шморля) – следствие элеваторной нагрузки. Других проявлений механического стресса выявлено не было, что может свидетельствовать об отсутствии регулярных тяжелых физических нагрузок в жизни индивида. На передней поверхности бедра в области перехода шейки бедра в головку была отмечена дополнительная фасетка, которая возникает в результате регулярного давления на эту область вертлужной впадины при вертикальных нагрузках. Такой маркер мог возникнуть в том случае, если индивид проводил длительное время на корточках или с разведенными и скрещенными ногам, то есть в позе, хорошо известной по изображениям древнеегипетских писцов.

О способе отделения головы может свидетельствовать выраженная небольшая искусственная площадка, оставленная острым предметом на левой височной кости в области сосцевидного отростка (рис. 6). Повреждения сосцевидных отростков часто фиксируются в ходе изучения останков людей, чьи головы были отделены от тела в результате рубящего удара в верхнюю часть шеи или удара, направленного под углом снизу вверх. Однако след на черепе из Гизы был оставлен не в результате мощного удара, который бы иначе повредил кость. Положение следа и его вид говорят о том, что голова погребенного в камере 2B гробницы GE 19 вероятнее всего была отделена от тела в результате отрезания с помощью острого предмета уже после смерти индивида, когда верхняя часть шеи и основание черепа были легко доступны. Никаких других свидетельств, которые могли бы говорить о возможной насильственной смерти погребенного, на костях из камеры 2B не обнаружено.

ПОИСК АНАЛОГИЙ

В Египте примеры отделения голов от тел надёжно зафиксированы в додинастических некрополях. Впервые такие случаи были отмечены во время раскопок в Нагаде [Petrie, Quibell, 1896, p. 30–33], а затем в Герзе [Petrie, Mackay, Wainwright, 1912, p. 8‒15], Абидосе [Peet, 1914, p. 14], Дешаше [Petrie, 1898, p. 20‒24], Зараби [Petrie, 1907, p. 10], Матмаре [Brunton, 1948, p. 31], Бадари [Brunton, 1927, p. 48; Brunton, 1928, pl. 1] и, возможно, в Наг эд-Дейр [Reisner, 1932, p. 277‒278, 287‒288]. Современные археологи отмечали случаи отделения голов в некрополях эль-Адаймы [Ludes, Crubézy, 2000; Crubézy, Midant-Reynes, 2005] и Иераконполя [Dougherty, Friedman, 2008]. Встреченные на египетских памятниках посмертные манипуляции с телами покойных не ограничиваются лишь отделением головы. Они включают и другие практики: скальпирование, изъятие отдельных частей тела или намеренное изменение их положения, замена отдельных частей тела или костей предметами погребального инвентаря и пр.

К сожалению, продолжительное ограбление древнеегипетских кладбищ, а также несовершенная методика ранних раскопок и документации не позволяют точно оценить процент таких необычных погребений в каждом исследованном некрополе. Следует помнить, что перемещение частей тел, костей или погребальной утвари могло происходить в результате тафономических процессов, которые не всегда учитывались на ранних этапах развития египетской археологии, или в ходе ограблений, следы которых могли быть не зафиксированы из-за несовершенства методики раскопок. Как бы то ни было, манипуляции с членами и обезглавливания, судя по всему, были редкими практиками даже в Додинастический период [Wengrow, Baines, 2004, p. 1099; Wengrow, 2006, p. 118‒119].

В некрополях Древнего царства необычные способы обращения с телами продолжают встречаться, но реже. Речь идёт, прежде всего, об отделении членов и возможном предварительном очищении костей от плоти [Petrie, 1892, p. 21–22; Petrie, 1898, p. 20‒24, pl. 35; Petrie, Mackay, Wainwright, 1910, p. 14–15; Minault-Gout, 1992, p. 5, 43, 61–62; Bárta, 2011, p. 245–246]. Задокументированные декапитации или манипуляции с головами покойных становятся единичными. Несколько вероятных случаев отмечены в Матмаре [Brunton, 1948, p. 37, 43; pl, XXVII, XXXIII (22)], Зараби [Petrie, 1907, p. 10]4 и Наг эд-Дейр [Reisner, 1932, p. 277‒278, 287‒288]. Более надежных примеров, происходящих, согласно описаниям, из непотревоженных контекстов Древнего царства, известно всего несколько:

4. К датировке части погребений в Зараби см: [Seidlmayer, 1990, p. 349‒350].

- Погребение № 5528 из Бадари: посткраниальный скелет мужчины покрыт мелкой темной пылью от истлевшего дерева. Все шейные позвонки на месте. При этом череп не был покрыт той же темной пылью и был найден поверх древесного тлена вместе с двумя сосудами. Автор публикации предположил, что голова и сосуды изначально лежали на крышке деревянного гроба, который со временем истлел [Brunton, 1927, p. 48]5;

5. Похожий случай, возможно, был также отмечен в погребении № 3255 в Матмаре [Brunton, 1948, p. 31, pl, XXIV].

- Погребение № 83 в Зараби: череп лежит напротив рук, а к шее вместо него приставлен травертиновый сосуд [Petrie, 1907, p. 10];

- Погребение № 86 в Зараби: в камере два скелета, череп одного из скелетов находится на расстоянии ок. 15 см от тела [Petrie 1907, p. 10] (возможно, результат тафономических процессов);

- Погребение № 908 в Бадари: тело мужчины без головы в камере с непотревоженным закладом из сырцовых кирпичей [Brunton, 1927, p. 48].

К этому списку можно добавить несколько погребений из Гизы с недостаточно описанным контекстом (авторы раскопок напрямую не указывают, что погребения не были вскрыты):

5) Погребение в шахте B мастабы G 3014 в Гизе: скелет в анатомическом порядке в деревянном гробу, череп отсутствует [Fisher, 1924, p. 95, fig. 82];

6) Впускное грунтовое погребение X рядом с мастабой G 3037 в Гизе: скелет в анатомическом порядке, однако череп и кости рук отсутствуют [Fisher, 1924, p. 125];

7) Погребение в шахте S мастабы G 2412 в Гизе: скелет в анатомическом порядке, однако череп отсутствует6.

6. Фото C3135_NS из архива Дж.Э. Райзнера на платформе Digital Giza: >>>> (дата обращения: 26.04.2020)

Похожей аналогией к погребению в камере 2B гробницы Перинеджу могло бы быть погребение в шахте B мастабы G 4374 на Западном плато Гизы: посткраниальный скелет в анатомическом порядке в полускорченном положении, череп лежит у колен в восточной части камеры7. Однако в момент обнаружения скелет был засыпан плотным слоем из песка и мелкого щебня, и из документации Дж. Э. Райзнера не ясно, существовал ли изначально заклад в погребальную камеру8 и проникали ли туда грабители. На единственной фотографии погребения не видно, есть ли под черепом нижняя челюсть или нет.

7. Фото C13502_NS и чертеж EG014468 из архива Дж.Э. Райзнера на платформе Digital Giza: >>>> (дата обращения: 26.04.2020).

8. См. фото С5774_NS и чертеж EG014468 из архива Дж.Э. Райзнера на платформе Digital Giza: >>>> (дата обращения: 26.04.2020)).

8. См. фото С5774_NS и чертеж EG014468 из архива Дж.Э. Райзнера на платформе Digital Giza: >>>> (дата обращения: 26.04.2020)).

Главная проблема с приведенными выше случаями заключается в том, что все они происходят из ранних раскопок, а некоторые авторы, такие, как У.М.Ф. Питри, Дж. Уэйнрайт и Э. Маккей, целенаправленно искали случаи посмертных манипуляций с телами и могли быть в некоторой степени пристрастны к свидетельствам. Кроме того, ни в одном из приведенных примеров не проводилось палеопатологических исследований. В результате надежно разделить декапитации, ставшие причиной смерти или сделанные вскоре после смерти, и случаи отделения черепа от уже скелетированных останков (например, грабителями) обычно не представляется возможным.

Таким образом, необходимо признать, что прямой надежной аналогии случаю из погребальной камеры 2B гробницы GE 19 в Гизе, похоже, пока не задокументировано, хотя отдельные раскопанные погребения Додинастического периода и Древнего царства демонстрируют некоторые схожие черты. Так, в ряде случаев отделенная голова находилась на значительном расстоянии от тела, иногда в противоположной стороне от него (погребение № 83 в Зараби и погребения № B 107, 263, 315, 1105 и 1505 в Нагаде). Есть также примеры того, как обезглавленное тело располагали шеей вплотную к стене погребальной камеры или могильной ямы, попросту не оставляя места для головы (погребения № 37 в Нагаде и № 251 в Герзе).

ОБЕЗГЛАВЛИВАНИЕ ПОКОЙНОГО – МАГИЧЕСКИЙ РИТУАЛ?

Исследователи Древнего Египта по-разному объясняли факт существования погребений с перемещенными или отсутствующими частями тел в некрополях IV–III тыс. до н.э. Отмечалось, что такие действия могли быть связаны с проклятием покойных [Colledge, 2015, p. 169‒171], восходить к ритуальным жертвоприношениям [Wilkinson, 1999, Midant-Reynes, 2000; Menu, 2001], древней практике каннибализма [Petrie, Quibell, 1896, p. 32‒33] или даже быть отголоском охоты за головами [Trigger et al., 1983, p. 31].

Комплекс палеопатологических и археологических данных свидетельствует в пользу того, что обезглавливание индивида из камеры 2B – это результат посмертных манипуляций с телом. Голова, скорее всего, была отделена уже от трупа, о чем говорит отметка в области сосцевидного отростка на левой височной кости. Сам труп был похоронен в соответствии с традиционными предписаниями: на чистом песке, на левом боку, головой на север, лицом – на восток. Способ отделения головы и последующего погребения говорят о том, что покойный, скорее всего, не был казнен и вряд ли воспринимался как преступник9.

9. Египтяне казнили врагов или преступников, однако их тела не удостаивались регулярного погребения: их могли выбросить, сжечь или разрушить иным образом [Boochs, 1991, p. 62‒63; Willems, 1990, p. 46‒53], но вряд ли захоронить в престижном некрополе с соблюдением всех основных правил.

Если обезглавливание произошло в ходе посмертных манипуляций, то голова, как кажется, могла быть отделена от тела только в двух случаях: либо для удобства, либо в ходе магических действий. В целях обеспечения удобства голову теоретически могли отделить, если в камере не хватало места для тела или данная манипуляция упрощала снятие возможных украшений грабителями. Что первый10, что второй11 вариант выглядят крайне сомнительными. Поэтому остается допустить, что голова была отделена исходя из каких-то магических представлений.

10. Площадь погребальной камеры 2B составляет около 2 кв. м (1,45 x 1,35 м), и это весьма значительные размеры. Так, у соседней погребальной камеры 8А, где был найден непотревоженный скелет взрослого мужчины эпохи Древнего царства, площадь была всего 0.61 кв. м (0,95 × 0,65 м).

11. Если предположить, что на шее или груди покойного были ценные украшения, то вряд ли их невозможно было снять без отрезания головы от трупа. Кроме того, следует также объяснить, зачем грабители, отделив голову, подтянули обезглавленное тело и прислонили шею вплотную к северной стене камеры.

11. Если предположить, что на шее или груди покойного были ценные украшения, то вряд ли их невозможно было снять без отрезания головы от трупа. Кроме того, следует также объяснить, зачем грабители, отделив голову, подтянули обезглавленное тело и прислонили шею вплотную к северной стене камеры.

Рис. 4. Погребение в камере 2B в момент обнаружения (фото С. Е. Малых).

В египетской культуре, в частности, в царских и частных заупокойных текстах [Picardo, 2007, 221–227], регулярно встречаются два мотива, связанные с обезглавливанием: 1) обезглавливание врагов (в том числе сверхъестественных); 2) получение головы назад и восстановление, таким образом, целостности тела [Elshamy, 2015, p. 3–8]. В «Текстах пирамид» неоднократно подчёркивается, что лишение головы – одна из самых серьезных и опасных манипуляций с телом; надёжное прикрепление головы является важным шагом на пути к возрождению12. Окончательное обезглавливание могло восприниматься как вторая смерть, которая, быть может, лишала покойного надежды на существование в загробном мире [Picardo, 2007, p. 221‒222]. Конечно, индивид из камеры 2B мог стать объектом магического проклятия. В магии манипуляции с телом могут считаться более действенными, нежели манипуляции с другим объектом-посредником в виде, например, изображения [Colledge, 2015, p. 165]13. Египтяне, вероятно, полагали, что смерть лишала сущность человека внутреннего единства. Основной задачей погребальных ритуалов в этом случае было восстановить это единство для новой жизни [Assmann, 2005]. Возвращение целостности благодаря правильному погребению, как свидетельствуют сохранившиеся письма к мертвым, позволяло умершему даже воздействовать на мир живых. Не могло ли отделение головы, по мнению совершивших эту манипуляцию людей, помешать такому полноценному восстановлению? Что-то похожее, возможно, иногда проделывали грабители – люди, совершавшие явное преступление в отношении погребенных. В Гизе нередко встречаются потревоженные захоронения, где отсутствуют черепа14, причем остальной скелет порой оставался в анатомическом порядке15. Иногда грабители намеренно перемещали череп внутри камеры16 или отделяли его от других костей [Roth, 1995, p. 100, pl. 60b]. Все эти примеры, безусловно, могут трактоваться по-разному. Во многих случаях мы даже не знаем, когда было совершено проникновение в камеру: в древности или позднее. Тем не менее, нельзя исключать, что иногда изъятие черепа или изменение его естественного положения объяснялось стремлением грабителей обезопасить себя от воздействий со стороны духа умершего человека.

12. См., например: [Allen, 2005, p. 43–44 (W 165), 72 (T 144), 83–84 (T 204), 85 (T 221), 87 (T 229), 108–109 (P 44–46), 120–121 (P 303), 191 (P 544), 251 (N 92), 325–326 (Nt 243); Hassan, 2004, p. 792‒796].

13. Ср., например, обезглавленное тело нубийца, найденное в Миргиссе в окружении других артефактов, связанных с магическими действиями [Ritner, 1993, p. 162–163].

14. G 2093, шахта B [Fisher, 1924, p. 52]; G 2096, шахты A и С [Fisher, 1924, p. 59]; G 3001, шахта E [Fisher, 1924, p. 73]; G 3013, шахта B [Fisher, 1924, p. 94].

15. G 2087, шахта C [Fisher, 1924, p. 36]; G 3000, шахта А, погребение 1 [Fisher, 1924, p. 69]; возможно, G 3025, шахта F [Fisher, 1924, p. 108].

16. Фотографии С12466_OS и C12465_OS, а также чертеж EG010536 из архива Дж.Э. Райзнера на платформе Digital Giza: >>>> (дата обращения: 26.04.2020).

13. Ср., например, обезглавленное тело нубийца, найденное в Миргиссе в окружении других артефактов, связанных с магическими действиями [Ritner, 1993, p. 162–163].

14. G 2093, шахта B [Fisher, 1924, p. 52]; G 2096, шахты A и С [Fisher, 1924, p. 59]; G 3001, шахта E [Fisher, 1924, p. 73]; G 3013, шахта B [Fisher, 1924, p. 94].

15. G 2087, шахта C [Fisher, 1924, p. 36]; G 3000, шахта А, погребение 1 [Fisher, 1924, p. 69]; возможно, G 3025, шахта F [Fisher, 1924, p. 108].

16. Фотографии С12466_OS и C12465_OS, а также чертеж EG010536 из архива Дж.Э. Райзнера на платформе Digital Giza: >>>> (дата обращения: 26.04.2020).

Впрочем, в случае с погребением в камере 2B желание навредить вряд ли было единственным или основным. Не исключено, что оно вообще отсутствовало. Действительно, захоронение в целом было совершено по всем правилам, и даже отрезанная голова была уложена лицом на восток. Голова является сосредоточием четырех из пяти основных чувств: зрение, слух, обоняние, вкус. Эти чувства позволяют человеку эффективно воспринимать и воздействовать на объективный мир, поэтому целью обезглавливания могло быть стремление магически нейтрализовать покойного и лишить его дух (Ax) возможности действовать в мире живых [Bárta, 2011, p. 32; Colledge, 2015, p. 181‒183]. В пользу такой трактовки похожих случаев свидетельствует то обстоятельство, что иногда изъятие или перемещение головы сопровождались перемещением или повреждением рук и ног покойного17.

17. Например, додинастические погребения № 315, 541 и 878 в Нагаде [Petrie, Quibell, 1896, p. 31] и, возможно, погребение Древнего царства рядом с мастабой G 3037 в Гизе [Fisher, 1924, p. 125].

Итак, тело было лишено целостности, и дух покойного, возможно, был магическим образом обезврежен. Однако отделенная после смерти голова была уложена лицом на восток, чтобы способствовать, вероятно, возрождению покойного к новой жизни благодаря силе Солнца. Нет ли в этом противоречия? Судя по всему, решение отделить голову (вне зависимости от того, было ли оно открытым и социально одобряемым или нет18) не имело целью лишить покойного посмертного существования. Логика могла быть следующей: покойный должен возродиться, но при определенных условиях (ограничениях). Не исключено, что встреченная нами декапитация отразила те же представления о контролируемом ослаблении сил умершего, что ранее в несколько ином виде уже проявили себя, быть может, в практике изготовления так называемых «резервных голов» [Tefnin, 1991]. «Резервные головы» – специфическая категория памятников, характерная для некрополя Гизы при IV династии. Как правило, такие головы делались из качественного известняка, нередко отражали характерные портретные черты покойных и имели при этом явные следы намеренного повреждения. Есть мнение, что «резервные головы» использовались в магических целях для ограничения сил умерших представителей элиты [Tefnin, 1991; Colledge, 2015, p. 173‒180] и контроля над ними со стороны правителя даже после смерти [Nuzzolo, 2011, p. 214‒215]. К настоящему моменту известно несколько десятков «резервных голов», однако лишь одна из них, как кажется, была найдена в относительно непотревоженном археологическом контексте: она лежала в центральной части погребальной камеры к востоку от саркофага с телом усопшей царской родственницы [Hassan, 1953, 4‒5, pl. 3‒4a]19. Точно так же относительно друг друга были расположены тело и голова покойного в погребении 2B.

18. Не исключено, конечно, что голова была отрезана во время несанкционированного проникновения в камеру незадолго до того, как шахта была засыпана. Примеров таких ловких проникновений, происходивших до запечатывания камеры или даже до закрытия саркофага, становится известно все больше [Fisher, 1924, p. 110–112, 127, 131, fig. 102, 120, pl. 40–41; Bárta, 2011, p. 136, 251‒254].

19. Существует, однако, мнение, что этот контекст нельзя считать непотревоженным, поскольку погребальная камера была однажды сильно затоплена [Picardo, 2007, p. 229].

19. Существует, однако, мнение, что этот контекст нельзя считать непотревоженным, поскольку погребальная камера была однажды сильно затоплена [Picardo, 2007, p. 229].

Рис. 6. След от острого предмета на левой височной кости (фото М.В. Добровольской).

А могла ли декапитация иметь какой-то положительный смысл для покойного? Манипуляции с членами и обезглавливание трупов встречаются во многих культурах древности. Они могли быть связаны с культом предков, представлениями об умирающих и возрождающихся природных силах, стремлением изгнать из тела остатки прежней жизни или дать покойному возможность избавиться от грехов и несовершенств и начать посмертное существование новым человеком [Petrie, Mackay, Wainwright, 1912, p. 11‒13; Wengrow, 2006, p. 118; Murray 1956; Wright, 1979; Wright, 1987, p. 156‒167]. «Тексты пирамид» сохранили представление о том, что отделение головы от тела и затем их воссоединение предшествуют возрождению [Petrie, Mackay, Wainwright, 1912, p. 11‒15]. В процессе подготовки тела к погребению, особенно во времена ранних попыток мумификации, головы, возможно, нередко сами отваливались или их отделяли для удобства извлечения мозга и пеленания [Petrie, Mackay, Wainwright, 1910, p. 14–15]. В таком нарушении целостности тела не было принципиально ничего страшного, ведь затем тело складывали вновь и целостность восстанавливалась. Особенность погребения в камере 2B и других подобных примеров заключается в том, что голова была намеренно положена отдельно. Далее мы ступаем на тропу весьма ненадежных спекуляций. Однако рискнем предположить, что иногда отделение головы могло рассматриваться как средство для привлечения к возрождению покойного более мощных сил, чем те, что были доступны людям, исполнявшим стандартные погребальные ритуалы. Теоретически такая необходимость могла быть вызвана особенностями жизни или смерти конкретного человека20. Как заметил М. Нуццоло [Nuzzolo, 2011, p. 214‒215], положение тела у западной стены и головы у восточной стены погребальной камеры обнаруживает интересную параллель в записанной гораздо позднее сказке о волшебнике Джеди при дворе Хуфу. Именно так были расположены туша и голова обезглавленного гуся перед тем, как Джеди вернул птицу к жизни: «Вот был доставлен для него гусь, и голова его была отделена. Затем гусь был помещен в западной части зала, а его голова – в восточной части зала. Джеди сказал свои магические слова. Гусь поднялся и задвигался, и голова его тоже. Когда одна (часть) достигла другой, гусь встал и загоготал» [Simpson, 2003, p. 20]. Джеди согласился воскресить гуся, однако он отказался в присутствии царя проделать то же самое с человеком, «ибо делать подобное не позволено со стадом божьим». Означает ли это, что негативный эффект от обезглавливания человека могли снять только боги? И если так, то возможно ли, что египтяне прибегали к посмертному обезглавливанию как к крайнему средству, чтобы привлечь внимание богов к судьбе покойного? Логика кажется необычной, но только не для магии, где угрозы (а отделение головы – явная угроза посмертному благополучию умершего) рассматриваются как действенный способ добиться положительного эффекта [Pinch, 2006, p. 73–74].

20. Как и сегодня, в древности тела людей, которые при жизни отличались какими-то девиациями (как в положительную, так и в отрицательную сторону), нередко было принято хоронить, отходя от общих правил. См. обзор археологических примеров: [Murphy, 2008].

Итак, стремление навредить, защититься или привлечь внимание богов? Что привело к посмертному отделению головы взрослого мужчины, скелет которого был обнаружен экспедицией ИВ РАН на восточной окраине Гизы? Обоснованный окончательный ответ сегодня дать очень сложно. Прежде всего – из-за отсутствия хорошо опубликованных аналогий. Погребение в гробнице Перинеджу в очередной раз подчеркивает, что мы пока довольно слабо осведомлены о египетских магических ритуалах эпохи Древнего царства и их отражении в археологическом материале некрополей. Очевидно, что редкость подобных захоронений говорит о маргинальности данной практики: cчитайся посмертное обезглавливание в эпоху Древнего царства чем-то безусловно положительным, оно встречалось бы гораздо чаще. А поскольку речь идет об исключительных случаях, разгадка погребения в камере 2B гробницы Перинеджу и других необычных захоронений Древнего царства (например, на животе лицом вниз21) напрямую зависит от тщательной фиксации археологического контекста и подробной медико-антропологической экспертизы подобных погребений IV–III тыс. до н.э. в будущем.

21. См., например, погребение в шахте C мастабы G 1673 (фото B8204_NS из архива Дж.Э. Райзнера на платформе Digital Giza: >>>> (дата обращения: 26.04.2020)).