Реконструкция главного храма в Абу Эртейле по сохранившимся архитектурным деталям

Выпуск

2020 год

№ 5

DOI

10.31857/S086919080011605-2

Авторы

Страницы

54 - 67

Аннотация

Археологические раскопки храмового комплекса в Абу Эртейле российско-итальянской экспедицией ведутся с 2009 г. За последние годы было обнаружено два храма различного размера – т.н. главный и малый, относящиеся к Мероитскому периоду Кушитского царства. В процессе раскопок главного храма, ведшихся в 2014–2018 гг., были обнаружены, как целые, так и фрагменты архитектурных деталей, выполненных из песчаника – полукруглые карнизы, валики (торусы), части от выпусков водосточных желобов, фрагменты колонн и капителей, и другие небольшие детали. Несмотря на то, что стены храма сохранились на высоту чуть более метра, анализ обнаруженных деталей позволил осуществить его общую реконструкцию – высоту пилона, колонн и стен.

Перед началом реконструкции, был проанализирован план храма с целью выявления мер длины, использованной древними строителями и общих принципов его геометрического построения. Известно, что прямое египетское влияние отразилось на, применяемых мероитскими строителями, строительных технологиях, мерах длины и пропорциях. В результате действительно было выявлено применение египетского локтя при сооружении храма и его габаритные размеры, заданные простым отношением сторон с круглыми значениями египетских локтей. Анализ пропорций плана показал использование отношения 8:5, известного еще с Древнего царства в Египте, для постройки внутренних помещений храма. Ориентируясь на данную пропорцию и знание об использовании ее при сооружении других подобных небольшихмероитских храмов, была реконструирована высота пилона.

Опираясь на диаметр сохранившейся нижней части одной из колонн и на традицию их пропорций в других храмах данного исторического периода была реконструирована её высота. В итоге, имея полученную высоту колонны, размер сохранившегося карниза, венчающего стены и валика под ним, и предположение о вероятном устройстве кровли была рассчитана возможная оригинальная высота стен храма.

Перед началом реконструкции, был проанализирован план храма с целью выявления мер длины, использованной древними строителями и общих принципов его геометрического построения. Известно, что прямое египетское влияние отразилось на, применяемых мероитскими строителями, строительных технологиях, мерах длины и пропорциях. В результате действительно было выявлено применение египетского локтя при сооружении храма и его габаритные размеры, заданные простым отношением сторон с круглыми значениями египетских локтей. Анализ пропорций плана показал использование отношения 8:5, известного еще с Древнего царства в Египте, для постройки внутренних помещений храма. Ориентируясь на данную пропорцию и знание об использовании ее при сооружении других подобных небольшихмероитских храмов, была реконструирована высота пилона.

Опираясь на диаметр сохранившейся нижней части одной из колонн и на традицию их пропорций в других храмах данного исторического периода была реконструирована её высота. В итоге, имея полученную высоту колонны, размер сохранившегося карниза, венчающего стены и валика под ним, и предположение о вероятном устройстве кровли была рассчитана возможная оригинальная высота стен храма.

Получено

03.11.2024

Статья

Мероитский период (ок. III в. до н.э. – IV в. н.э.) Кушидского царства (ок. IX в. до н.э. – IV в. н.э.), сменивший нападский период (до ок. III в. до н.э.), знаменовался смещением столичного центра из Напаты на юг – в Мероэ, куда была перенесена царская резиденция. Занимая выгодное положение на месте пересечения многих торговых путей, Мероэ постепенно становится политическим, а затем и религиозным центром, где строятся царские резиденции, обширные поселения, культовые сооружения, размещается царский некрополь [Welsby, 1996, p. 8, 142]. Вблизи новой столицы начинает расти поселение в Хамадабе, возникать храмовые комплексы в Аулибе и Абу Эртейле, но экономическое и идеологическое значение последних, пока остается до конца неясным [Лебедев, 2019, с. 36].

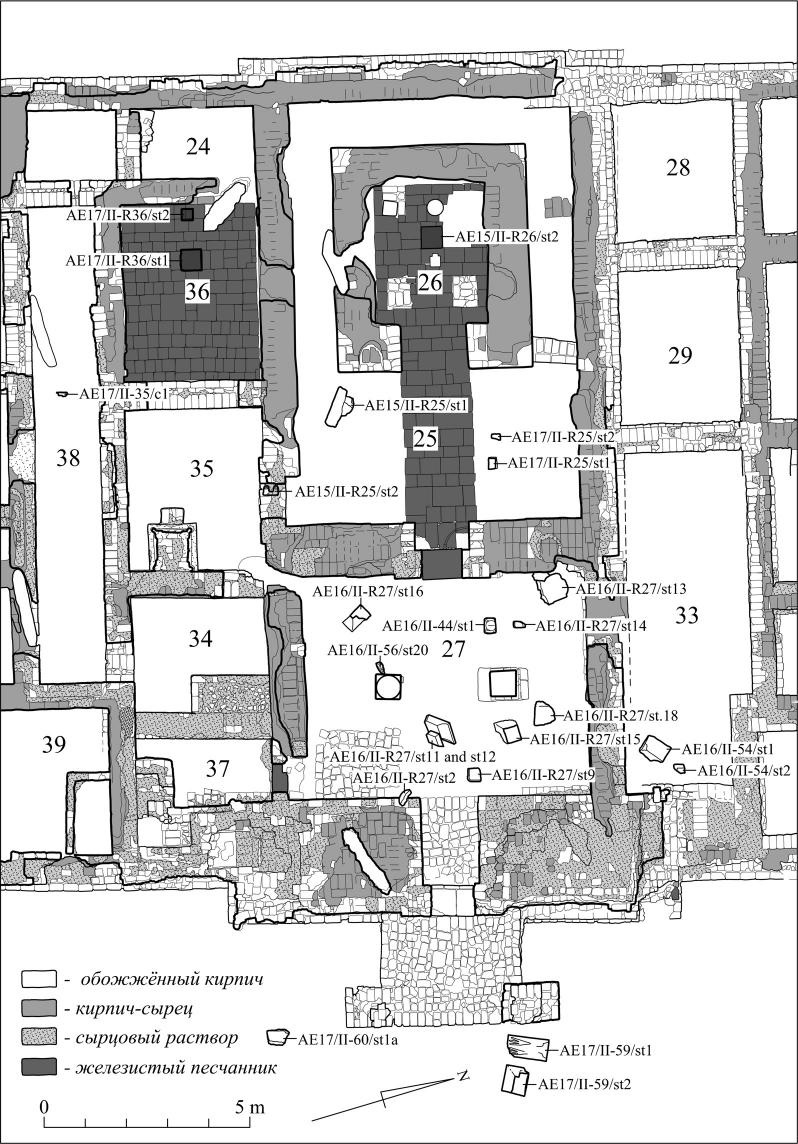

На данный момент комплекс в Абу Эртейле представляет собой несколько искусственных холмов, на трех из которых, получивших обозначение Ком I–III, проводились археологические раскопки совместной российско-итальянской экспедицией с 2009 г. Начиная с 2013 г. работы в основном были сосредоточены на Коме II, на котором самым крупным обнаруженным сооружением является здание т.н. главного храма, представляющего собой классический пример небольшого многокомнатного храма мероитского периода с трехчастной структурой – святилище (помещение 26), пронаос (помещение 25) и колонный зал (помещение 27). Комплексный анализ изображений и надписей на обнаруженном в святилище алтаре, керамического и др. материала, позволили отнести его сооружение к I в. н.э. [Kormysheva et al., 2019, p. 227–230].

Храм ориентирован приблизительно по оси восток-запад, смотря главным фасадом на восток, но достаточно точно задним фасадом на Нил. Таким образом, угол поворота главной оси храма от направления на север составляет ок. 106 градусов. Нил являлся центральным, организующим элементом пространственного понимания. Возможно, именно поэтому, все храмы в Мерое развернуты своими задними фасадами в сторону Нила [Török, 2002, p. 15, 25].

Вдоль северной и южной стен к храму примыкают помещения хозяйственного и культового назначения, в которые ведут боковые проходы из колонного зала и пронаоса. Несмотря на то, что храм имеет следы многочисленных перепланировок (заложенные проходы, перегораживающие помещения кирпичные стенки и др.) можно говорить, что дополнительные помещения были пристроены к главному зданию уже на этапе его сооружения. Другими словами, боковые помещения изначально задумывались и представляли с храмом единое целое. Об этом можно судить по идентичности устройства и материалов фундамента и стен сооружений, а также, стратиграфическим данным устройства полов, пристроенных помещений. Пристройка дополнительных помещений различного назначения к главному зданию, оформленному с восточной стороны пилоном, является обычной особенностью небольших мероитских храмов. Между тем, каменные архитектурные детали, найденные во время археологических раскопок, относились именно к главному зданию храма (помещения 26, 25 и 27), позволившим в дальнейшем осуществить его реконструкцию. Несколько меньшая толщина стен боковых помещений дает нам возможность предположить, что их высота была меньше чем у главного здания храма, позволяя ему доминировать. Кроме того, судя по отсутствию найденных архитектурных деталей в данных помещениях (карнизов и валиков), внешние стены боковых помещений не венчались карнизами. Отсутствие сохранившихся аналогий и наличие ряда вопросов по высоте стен, форме и конструкции кровли вынудили нас на данном этапе исследования провести реконструкцию только главного здания.

При сооружении данного храма использовался достаточно большой спектр строительных материалов – сырцовый и обожженный кирпич, простой и железистый песчаник, дерево и различные по составу растворы и штукатурки. Но как и для большинства небольших мероитских храмов, основным строительным материалом служил сырцовый кирпич из которого сложенны его стены. Между тем, при сооружении храмов в Абу Эртейле использовался сырцовый кирпич с применением нильского аллювия, устойчивого к эрозии, в отличии, например, от кирпича, использовавшегося для постройки сооружения на Коме III1, расположенным не более чем в 20 м к северо-востоку, с повышенным содержанием песка, гравия и гальки, что характерно для грунтов на окраине вади2 [Сергеев, Лебедева, Лебедев, 2019, с. 17–18]. Его меньшая прочность в сравнении с песчаником, компенсировалась увеличением толщины стен сооружений и его комбинацией с обожженным кирпичом. Обожженный кирпич использовался для сооружения фундамента, пилона и боковин проходов, как внутренних, так и внешних. Из плит железистого песчаника сделаны пороги некоторых проходов храма, замощен пол святилища и проход к нему в пронаосе. Из простого песчаника были сделаны колонны с базой и капителями, угловые элементы полукруглого карниза и валика (торуса), венчающих стены и пилон, а так же элементы оформления проходов храма. Деревянные балки использовались в конструкции кровли, остатки которых были обнаружены во врем археологических раскопок в центральной и южной частях колонного зала.

Примеры подобных небольших многокомнатных храмов можно встретить в Мероэ (KC 100, M 720 и KC 104), в Наге (N 200) и в Вад-Бен-Наге (WBN 500) [Wolf, 2006, p. 244]. Несмотря на то, что в большинстве случаев храмы сохранились в сильно разрушенном состоянии, часто не сильно возвышаясь над их фундаментами, можно утверждать, что основная часть стен храмов KC 100 и KC 104 была сложена из сырцового кирпича и затем отштукатурена [Shinnie, Anderson, 2004, p. 18, 64]. При строительстве храма M 720 использовалась смешанная техника, когда сырцовый кирпич применялся для внутреннего заполнения стен и небольших перегородок, а для сооружения пилонов и облицовки стен уже шел обожженный кирпич [Shinnie, Anderson, 2004, p. 26–27]. Фундамент и сохранившаяся нижняя часть стен храма WMN 500 сложена из обоженного кирпича [Onderca, 2014, p. 88]. И только при сооружении храма N 200 основным материалом служил песчаник. Но несмотря на применение различных материалов при сооружении стен, наиболее характерные архитектурные детали у всех храмов (карнизы, оформление проходов, колонны и мн. др.) были изготовлены из одного материала – песчаника.

Небольшие трехчастные храмы являлись упрощенной версией крупных храмов Амона, например, в Мероэ (M 260) или в Наге (N 100), строившихся под сильным влиянием египетской культовой архитектуры [Shinnie, Anderson, 2004, p. 63; Wolf, 2006, p. 240], также отразившееся на применении строительных технологий, мер длины, пропорций и т.д. Со времени египетской оккупации Нубии во времена Среднего и Нового царства (ок. 21–19 вв. до н.э.) при строительстве начинают использоваться египетские меры длины, в частности т.н. Царский локоть равный 52,3 м [Hinkel, 1991, p. 220].

АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ

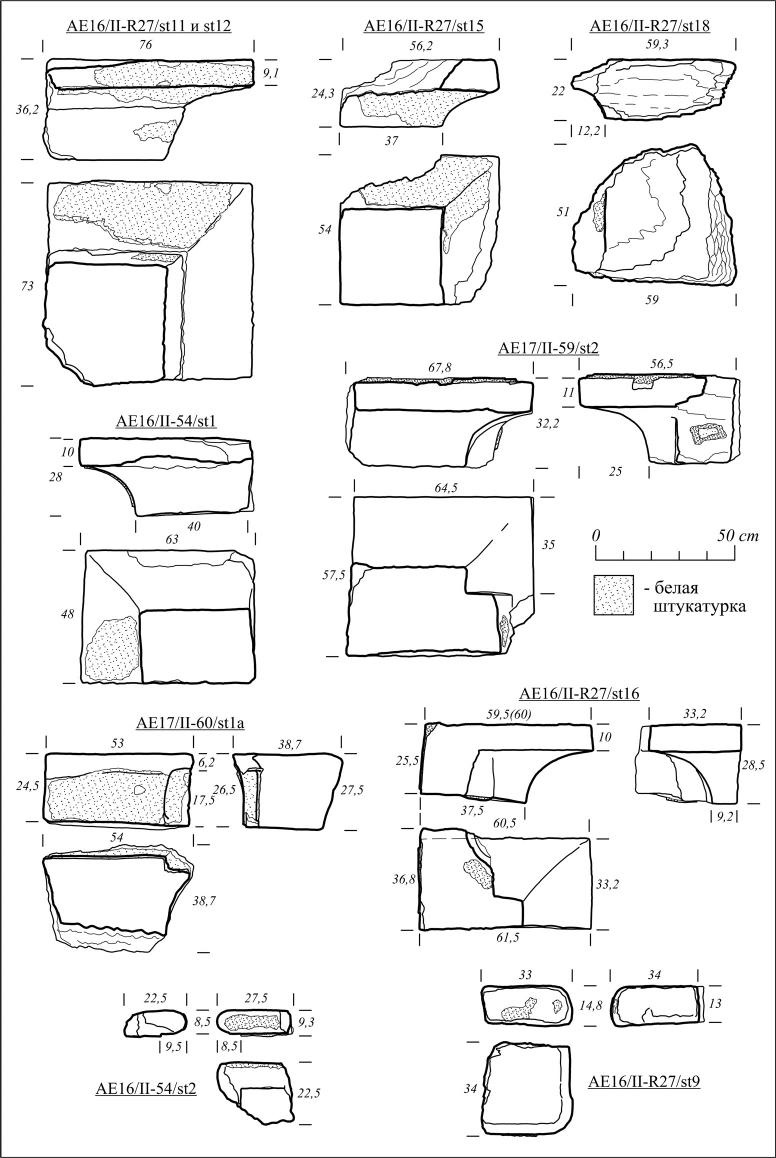

В процессе археологических раскопок внутри и в непосредственной близости от главного храма были обнаружены, как целые, так и фрагменты архитектурных деталей, выполненных из песчаника – 7 целых полукруглых карнизов (6 из которых угловые), 2 валика (торуса), части от трех выпусков водосточных желобов в виде лежащих львов, фрагменты колонн и капителей, и другие небольшие детали (рис. 2, 3). Кроме того, было найдено значительное количество элементов полукруглого карниза и валиков из обожженного кирпича. Как представляется, полукруглые карнизные кирпичи, устанавливающиеся на торец, формировали основную длину карниза между угловыми элементами, выполненными уже из песчаника. Валики из кирпича оформляли внешние ребра пилонов и стен.

Найденные карнизы из песчаника имеют различную высоту: 36, 32, 28, 24 и 22 см. Вероятно, самый крупный из них, состоящий из двух частей (AE16/II-R27/st11 и st12), венчал угол пилона. Остальные карнизы венчали стены, внешние и внутренние проходы храма.

Два валика, являющиеся угловыми элементами, имеют высоту 14,8 и 8,5 см (AE16/II-R27/st9 и AE16/II-54/st2). Самый большой, судя по его форме, являлся верхним угловым элементом пилона, размещавшимся непосредственно под угловым элементом карниза. От него валик шел сверху горизонтально по всему периметру и спускался по ребру пилона. Другой небольшой валик, вероятно, мог являться декоративным элементом оформления одного из проходов храма.

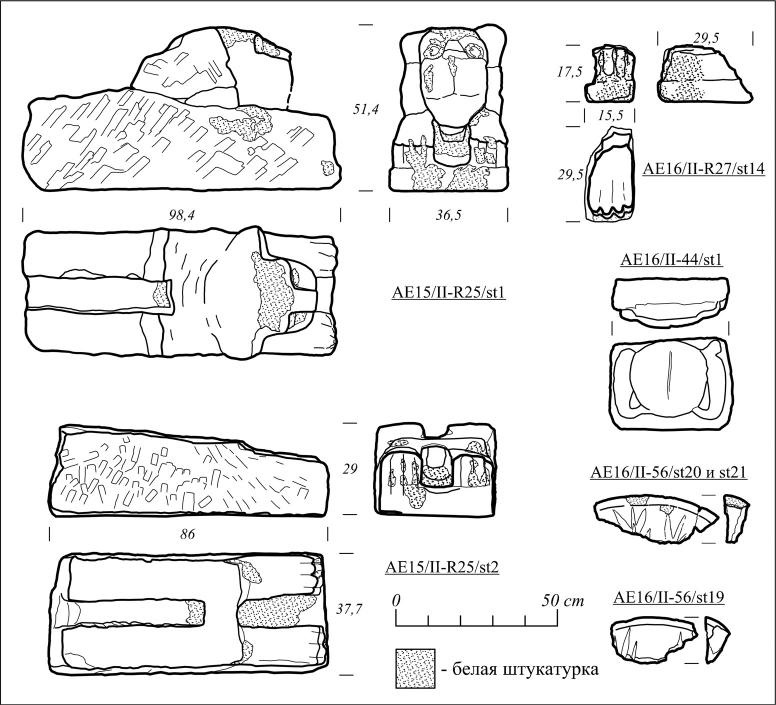

Только один из трех найденных выпусков водосточных желобов в виде передней части лежащих львов, между лапами которых стекала вода, сохранился в целом виде (с головой) (AE15/II-R25/st1), второй без головы (AE15/II-R25/st2), а от третьего была обнаружена только левая лапа (AE16/II-R27/st14). В помещении 27 обнаружены in situ два постамента для колонн. На южном постаменте сохранилась нижняя часть колонны высотой 76 см, а возле него несколько фрагментов от капители со следами штукатурки и краски.

Кроме того, был обнаружен декоративный элемент оформления архитрава с барельефными изображениями солнечного диска и двумя уреями (38 x 29 x 15 см) (AE16/II-44/st1), вероятно, украшавшим проход в пронаос (помещение 25), судя по месту его нахождения (рис. 1).

АНАЛИЗ ПЛАНА

Прежде чем приступить к общей реконструкции храма (высоте пилона, колонн и стен), предстоит проанализировать то, что уже имеется, а точнее, что сохранилось – фундамент и основание стен. Целью данной задачи видится выявление меры длинны, использованной древними строителями и общих принципов геометрического построения плана, с тем, чтобы в последующем попробовать применить их при реконструкции высоты храма.

Как нами представлялось еще до начала анализа, габаритные размеры храма должны иметь целые значения локтей, а его части, простую логику построения. Данное предположение основывалось на представлении, что разбивочные работы (т.н. вынос в натуру) не должны быть чрезмерно сложны, а скорее интуитивно просты. Забежав несколько вперед, скажем, что по результатам анализа так и оказалось.

Самый масштабный анализ размеров и пропорций древней суданской храмовой архитектуры был произведен немецким архитектором Фридрихом Вильгельмом Хинкелем. В связи с его многолетней работой в качестве сотрудника суданской Службы древностей, Хинкель имел доступ к любым археологическим памятникам Судана и их документации. По этой причине, архив Хинкеля включает в себя не только документацию его собственных работ, изготовленных им в археологических экспедициях, но и копии других документаций исторических памятников Судана, собираемых им в рамках подготовки к серии его публикаций «Археологическая карта Судана». На данный момент, архив Хинкеля, собранный им более чем за 40 летний период работы в Судане, содержит более 33 тысяч фотографий, более 12 тысяч слайдов, 540 топографических карт, более 4 тысяч рисунков, выполненных тушью и карандашом, более 20 тысяч индексных карточек, а также более 400 папок, содержащих географически структурированную информацию о различных памятниках [Lawrenz, 2017, p. 435–438]. В 1991 году, на базе практически исчерпывающего на тот момент материала, собранного Хинкелем по Древней суданской архитектуре, он попытался выявить применение египетского локтя в мероитской храмовой архитектуре. Он предположил, что нубийская архитектура времени Среднего и Нового египетского царства базируется на применении египетского локтя, равного 52,3 см. Его предположение оказалось верным для некоторых памятников из Миргиссы, Кермы и Восточной Семны. Однако, им было обнаружено, что сооружения, дотированные мероитским периодом, из Мусавварат эс-Суфра, Наги, Матрука, Мероэ и Гебель Баркала не были построены на базе египетского локтя, а на планировочных принципах греко-римской традиции, в которой за основу брался строительный модуль (например, диаметр колонны), используя который сооружалось все здание [Schellinger, 2017, p. 103–104]. Хинкель считал, что колонна, как главный видимый тектонический элемент, являлась стартовой точкой для получения размеров всех остальных элементов храма [Hinkel, 1991, p. 221].

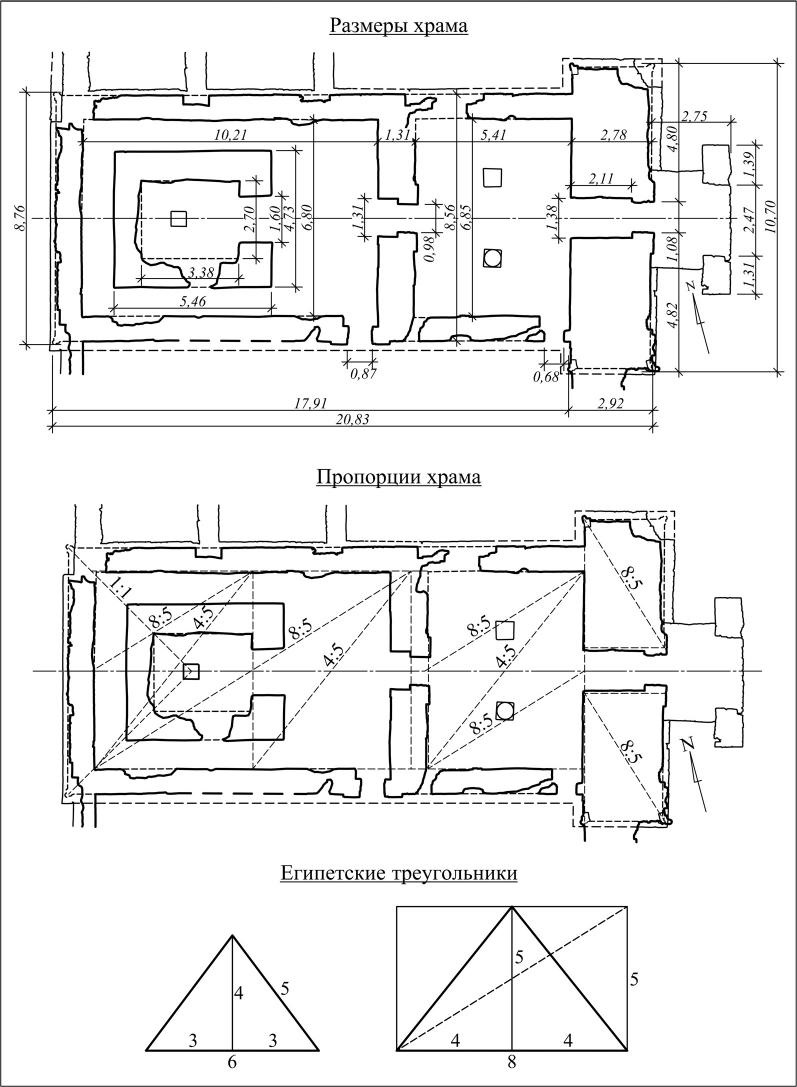

Если принять диаметр сохранившейся нижней части колонны храма в Абу Эртейле (58 см) за модуль, и учесть, что общая длина храма вместе с пилоном составляет 20,83 м, а ширина в месте пилона 10,70 м (с учетом угловых элементов в виде вертикального валика (торуса) из обожженного кирпича), то габариты храма в модулях будут близки к 36 х 18 (35,9 х 18,4 модуля). В то время как в египетских локтях это будет близко к 40 локтям в длину и 20 локтям в ширину (39,8 х 20,4 локтя). Настолько круглые значения в локтях позволяют нам заключить, что при строительстве данного храма скорее мог использовался египетский локоть равный ок. 52,3 см, нежели модуль, равный диаметру сохранившейся колонны. Получается, что здание храма вместе с пилоном вписывается в два квадрата – форму, с простым отношением сторон. Остается понять, каким образом велась дальнейшая разбивка элементов храма после того, как его общие габариты были заданы строителями круглыми значениями египетских локтей. Но дальнейший анализ как основных помещений храма, так и внешних, не дал результата – целые значения модулей или локтей почти не прослеживаются в отдельно взятых частях храма.

Но помимо обнаруженного Хинкелем египетского локтя, используемого мероитскими зодчими в качестве строительного модуля, им также были выявлены принципы на которых пропорции сооружения определяются путем геометрических построений. В частности, применение прямоугольника с отношением сторон 8:5, были выявлены Хинкелем в целом ряде храмов мероитского периода в Мусавварт эс-Суфра, Наге и др. Само отношение 8:5 возникает из равнобедренного треугольника с основанием 8 и высотой 5, который знали и использовали еще в Древнем Египте. Правда не часто. Например, угол наклона граней пирамиды Менкаура в Гизе (51° 20' 25'') точнейшим образом основан на этом треугольнике, а, например, угол наклона пирамид Хуфу в Гизе, Снофру в Мейдуме и Ниусерра в Абусире близки к этому значению (51° 50' 40'', 51° 50' 35'' и 51° 50' 35'' соответственно).

Естественно, самым распространённым и востребованным в строительстве треугольником был прямоугольный треугольник с отношением сторон 3:4:5. В условиях достаточно примитивной техники архитектурного строительства в Древнем Египте, постоянно требовалось восстановление перпендикуляра к прямой, которое могло осуществляться тогда при помощи веревки с 12 узлами [Макарова, 2005, с. 24]. Кроме того, данный треугольник лежит в основе углов наклона (53° 7' 48'') целого ряда древнеегипетских пирамид – Усеркафа, Тети, Пепи I и Меренра в Саккаре и Нефериркаре в Абусире.

Хорошим примером использования пропорций 8:5 в храмах мероитского периода может служить т.н. львиный храм в Мусавварат эс-Суфра (MUS 1000), где Хинкелем было выявлено использование данной пропорции при сооружении плана и фасада [Hinkel, 1991, fig. 4–5]. Проведенный нами анализ плана главного храма в Абу Эртейле также показал возможным использование пропорции 8:5 при сооружении деталей храма (рис. 4). Так, северная и южная башни пилона имеют пропорции близкие к 8:5, а главные внутренние помещения (25–27) построены на базе прямоугольника со сторонами 4:5, производного от первого. Таким образом, переходя к попытке реконструировать высоту пилона мы можем ориентироваться на данные пропорциональные соотношения. Между тем, анализ боковых помещений храма не выявил использование данной пропорции, принципы построения которых на данный момент исследования остаются под вопросом.

ВЫСОТА ПИЛОНА

Очень близкими аналогами по длине главного фасада храма в Абу Эртейле (10,70 м) могут являться храмы N 300 (10,41 м) и N 400 (10,77 м) в Наге и храм B 600 (10,60 м) в Гебель Баркале. Но, вероятно, здесь не стоит искать прямой аналогии, поскольку, как мы уже выяснили ранее, данный размер является круглым значением – 20 локтей. Но, например, длина главного фасада храма N 300 в Наге (10,41 м) относится к его высоте (ок. 6,50 м) как 8:5. Данную закономерность, Хинкель проследил во многих других храмах и применил ее при реконструкции высоты главного фасада львиного храма MUS 1000 в Мусавварат эс-Суфра, где длина фасада составляла 11,98 м, а высота получилась 7,49 м [Hinkel, 1991, fig. 5]. Кроме того, им была прослежена закономерность, где высота пилона равна расстоянию от его угла в основании до противоположного угла дальнего пилястра, расположенных по флангам от главного входа в храм.

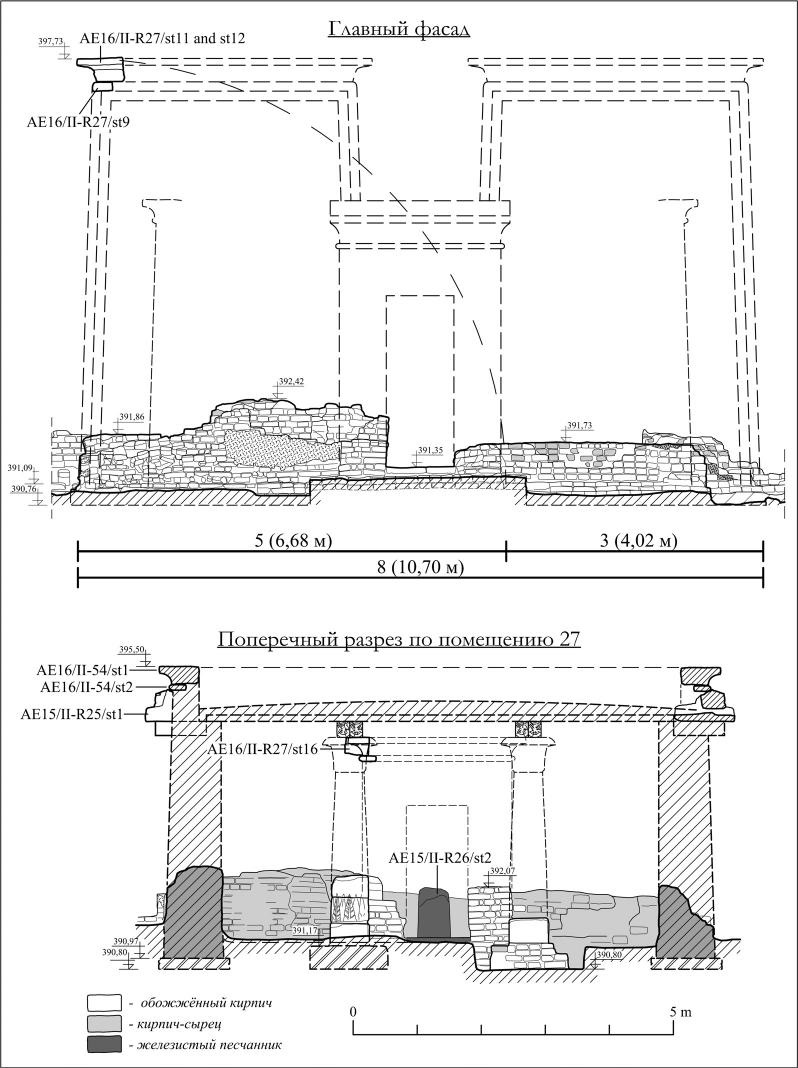

Используя данную аналогию, мы можем попытаться восстановить первоначальную высоту пилона храма в Абу Эртейле. Итак, имея длину фасада, равную 10,70 м, высота пилонов храма изначально могла составлять ок. 6,68 м (рис. 6). Небольшой наклон внешних граней стен и пилона является традиционным для большинства мероитских храмов.

ВЫСОТА КОЛОНН

В гипостильном зале располагалось две колонны от которых сохранилось in situ два постамента и фрагмент колонны высотой ок. 76 см на южном постаменте. Ее диаметр у основания 58 см. Постамент северной колонны имеет размеры 62,5 х 60,2 см и высоту 39,5 см; южной – 60 х 61 см и высоту 35 см. Рядом с южным постаментом было обнаружено несколько фрагментов от капители с растительным орнаментом. Два самых крупных фрагмента (AE16/II-56/st20-st21 и AE16/II-56/st19) имеют размеры 40 х 14 х 7 см и 26 х 14 х 7 см, по целому полукруглому краю которых, мы попытались восстановить изначальный диаметр капители. Так, самый большой фрагмент соответствует диаметру капители ок. 87–88 см, а меньший – ок. 79 см. Учитывая, что фрагменты были найдены рядом, можно предположить, что они все же являлись частями одной капители, но имеющей неидеальную геометрическую форму. Найденные фрагменты имеют в целом недостаточно правильную форму окружности, что затрудняет восстановление точного начального диаметра капители даже по отдельности с каждым из них.

По форме сохранившейся нижней части колонны и фрагментам капители можно сказать, что колонна первоначально имела папирусообразную форму с капителью в форме распустившегося цветка (открытого бутона) – основного типа древнеегипетской колонны эпохи Нового царства. Предположительно, высота колонн может быть рассчитана с помощью пропорционального отношения 1:5, установленного для львиного храма в Мусавварат эc-Суфра. С учетом диаметра колонны в основании равного 58 см, высота колонны должна быть ок. 2,90 м., следовательно, полная высота колонны, вместе с ее основанием (35 см), достигала примерно 3,25 м (рис. 5).

ВЫСОТА СТЕН

Высоту стен храма можно реконструировать исходя из высоты колонн, устройства кровли, местоположения водостока и высоты венчающего стены карниза. Можно предположить, что на колонны опирались продольные, а затем поперечные деревянные балки, поверх которых укладывался настил, и создавалась выпуклая поверхность с небольшим уклоном в сторону внешних стен для стока дождевой воды. Вода, стекая с пологой поверхности, попадала в желоба, идущие по периметру настила кровли, которые, в свою очередь, вели к выступающим за края стен водостокам. Таким образом, вода со всей поверхности кровли храма попадала, предположительно, всего в четыре водостока, размещаемых по две с каждой из длинных сторон храма. В храме были обнаружены части в общей сложности от трех каменных водостоков из песчаника в виде львов. Один из них, сохранившийся наиболее полно, имеет длину 98,4 см, ширину 36,5 см и высоту 51,4 см (AE15/II-R25/st1).

На реконструкции львиного храма в Мусавварат эс-Суфра, осуществленной немецким египтологом Фрицем Хинтцем, водосток в виде лежащего льва своим затылком примыкает к завершающему стены храма карнизу (Hintze, 1993, S. 50, Abb. 6]. Можно было бы предположить, что и в храме из Абу Эртейлы было подобное решение, к тому же, размер и профиль затылка львов совпадает с профилем группы карнизов меньшего радиуса, как раз, предположительно, венчающих основные стены храма (AE16/II-54/st1 и AE16/II-R27/st15). Но в данном решении, каменный элемент водостока в виде льва выступал бы за край стены примерно на 2/3 своей длинны, что не представляется реалистичным, учитывая его массу. Сильное консольное положение льва вряд ли возможно. Для устойчивости, большая его часть должна находится в стене.

Нижняя часть найденной лапы от одного из водостоков сохранила раствор с четкой границей, указывающей, что лев выступал относительно площадки на которой он размещался на 16 см. Площадка, вероятнее всего, была также выполнена из песчаника и консольно выступала, распределяя нагрузку на сырцовую стену храма от лежащего на ней и более сильно выступающего водостока. Также на боковинах льва сохранились следы штукатурки, примерно от лап до дальней части ушей. Таким образом, как раз более вероятна позиция льва, утопленного в стену до ушей и расположенного, вероятно, сразу под валиком (торусом). Кроме того, за головой льва вытесана горизонтальная плоскость со следами раствора. По-видимому, на нее ставился валик с завершающим стену карнизом. Таким образом, карниз с валиком как бы прижимали каменного льва к стене, консольно торчащего из стены.

В итоге, учитывая рассчитанную высоту колонны с постаментом (3,25 м), водостока (51 см), карниза с валиком (37 см), балок перекрытия (ок. 25 см) и то, что уровень фундамента у стен нише чем у постамента сохранившейся нижней части колонны на 20 см, реконструируемая высота основных стен храма предположительно могла составлять ок. 4,56 м.

Конечно, еще остались вопросы по реконструкции деталей храма, в частности оформлению внешних и внутренних проходов. Так, например, угловой элемент полукруглого карниза, найденный возле главного входа в храм (AE17/II-59/st2), имеет два радиуса полукружья, какому нам еще не было найдено аналогов. Рядом был найден карниз меньшего размера (AE17/II-60/st1a), также, вероятно, являющийся элементом оформления главного входа в храм. Но взаимное положение и размещение на стене двух данных карнизов пока остается под вопросом. Кроме того, перед входом в храм были найдены фрагменты статуи сокола из песчаника, вероятно, изображавшего египетского бога Хора, общую реконструкцию которого также еще предстоит осуществить.

Проведение подобных реконструкций усложняется отсутствием сохранившихся храмов из сырцового кирпича, а все ранее осуществленные реконструкции касались только каменных храмов. Но каменные элементы в храмах, построенных из комбинированных материалов (камня, сырцового и обожженного кирпича) могут отличатся от аналогичных в храмах, выполненных целиком из камня. Поскольку, каменные элементы в каменной кладке ведут себя иначе – стабильнее, нежели в сырцовой, где элементы могли изготавливать несколько иной формы, с другим запасом ширины, уходящими глубже в сырцовую кладку для лучшей фиксации. Ширина и высота стен также напрямую зависела от материала, из которого они сложены. Но в любом случае поиск параллелей остается возможен, поскольку древние строители все равно работая с комбинированным материалом ориентировались, как в целом, так и в деталях на каменные сооружения.

На данный момент комплекс в Абу Эртейле представляет собой несколько искусственных холмов, на трех из которых, получивших обозначение Ком I–III, проводились археологические раскопки совместной российско-итальянской экспедицией с 2009 г. Начиная с 2013 г. работы в основном были сосредоточены на Коме II, на котором самым крупным обнаруженным сооружением является здание т.н. главного храма, представляющего собой классический пример небольшого многокомнатного храма мероитского периода с трехчастной структурой – святилище (помещение 26), пронаос (помещение 25) и колонный зал (помещение 27). Комплексный анализ изображений и надписей на обнаруженном в святилище алтаре, керамического и др. материала, позволили отнести его сооружение к I в. н.э. [Kormysheva et al., 2019, p. 227–230].

Храм ориентирован приблизительно по оси восток-запад, смотря главным фасадом на восток, но достаточно точно задним фасадом на Нил. Таким образом, угол поворота главной оси храма от направления на север составляет ок. 106 градусов. Нил являлся центральным, организующим элементом пространственного понимания. Возможно, именно поэтому, все храмы в Мерое развернуты своими задними фасадами в сторону Нила [Török, 2002, p. 15, 25].

Вдоль северной и южной стен к храму примыкают помещения хозяйственного и культового назначения, в которые ведут боковые проходы из колонного зала и пронаоса. Несмотря на то, что храм имеет следы многочисленных перепланировок (заложенные проходы, перегораживающие помещения кирпичные стенки и др.) можно говорить, что дополнительные помещения были пристроены к главному зданию уже на этапе его сооружения. Другими словами, боковые помещения изначально задумывались и представляли с храмом единое целое. Об этом можно судить по идентичности устройства и материалов фундамента и стен сооружений, а также, стратиграфическим данным устройства полов, пристроенных помещений. Пристройка дополнительных помещений различного назначения к главному зданию, оформленному с восточной стороны пилоном, является обычной особенностью небольших мероитских храмов. Между тем, каменные архитектурные детали, найденные во время археологических раскопок, относились именно к главному зданию храма (помещения 26, 25 и 27), позволившим в дальнейшем осуществить его реконструкцию. Несколько меньшая толщина стен боковых помещений дает нам возможность предположить, что их высота была меньше чем у главного здания храма, позволяя ему доминировать. Кроме того, судя по отсутствию найденных архитектурных деталей в данных помещениях (карнизов и валиков), внешние стены боковых помещений не венчались карнизами. Отсутствие сохранившихся аналогий и наличие ряда вопросов по высоте стен, форме и конструкции кровли вынудили нас на данном этапе исследования провести реконструкцию только главного здания.

При сооружении данного храма использовался достаточно большой спектр строительных материалов – сырцовый и обожженный кирпич, простой и железистый песчаник, дерево и различные по составу растворы и штукатурки. Но как и для большинства небольших мероитских храмов, основным строительным материалом служил сырцовый кирпич из которого сложенны его стены. Между тем, при сооружении храмов в Абу Эртейле использовался сырцовый кирпич с применением нильского аллювия, устойчивого к эрозии, в отличии, например, от кирпича, использовавшегося для постройки сооружения на Коме III1, расположенным не более чем в 20 м к северо-востоку, с повышенным содержанием песка, гравия и гальки, что характерно для грунтов на окраине вади2 [Сергеев, Лебедева, Лебедев, 2019, с. 17–18]. Его меньшая прочность в сравнении с песчаником, компенсировалась увеличением толщины стен сооружений и его комбинацией с обожженным кирпичом. Обожженный кирпич использовался для сооружения фундамента, пилона и боковин проходов, как внутренних, так и внешних. Из плит железистого песчаника сделаны пороги некоторых проходов храма, замощен пол святилища и проход к нему в пронаосе. Из простого песчаника были сделаны колонны с базой и капителями, угловые элементы полукруглого карниза и валика (торуса), венчающих стены и пилон, а так же элементы оформления проходов храма. Деревянные балки использовались в конструкции кровли, остатки которых были обнаружены во врем археологических раскопок в центральной и южной частях колонного зала.

Примеры подобных небольших многокомнатных храмов можно встретить в Мероэ (KC 100, M 720 и KC 104), в Наге (N 200) и в Вад-Бен-Наге (WBN 500) [Wolf, 2006, p. 244]. Несмотря на то, что в большинстве случаев храмы сохранились в сильно разрушенном состоянии, часто не сильно возвышаясь над их фундаментами, можно утверждать, что основная часть стен храмов KC 100 и KC 104 была сложена из сырцового кирпича и затем отштукатурена [Shinnie, Anderson, 2004, p. 18, 64]. При строительстве храма M 720 использовалась смешанная техника, когда сырцовый кирпич применялся для внутреннего заполнения стен и небольших перегородок, а для сооружения пилонов и облицовки стен уже шел обожженный кирпич [Shinnie, Anderson, 2004, p. 26–27]. Фундамент и сохранившаяся нижняя часть стен храма WMN 500 сложена из обоженного кирпича [Onderca, 2014, p. 88]. И только при сооружении храма N 200 основным материалом служил песчаник. Но несмотря на применение различных материалов при сооружении стен, наиболее характерные архитектурные детали у всех храмов (карнизы, оформление проходов, колонны и мн. др.) были изготовлены из одного материала – песчаника.

Небольшие трехчастные храмы являлись упрощенной версией крупных храмов Амона, например, в Мероэ (M 260) или в Наге (N 100), строившихся под сильным влиянием египетской культовой архитектуры [Shinnie, Anderson, 2004, p. 63; Wolf, 2006, p. 240], также отразившееся на применении строительных технологий, мер длины, пропорций и т.д. Со времени египетской оккупации Нубии во времена Среднего и Нового царства (ок. 21–19 вв. до н.э.) при строительстве начинают использоваться египетские меры длины, в частности т.н. Царский локоть равный 52,3 м [Hinkel, 1991, p. 220].

АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ

В процессе археологических раскопок внутри и в непосредственной близости от главного храма были обнаружены, как целые, так и фрагменты архитектурных деталей, выполненных из песчаника – 7 целых полукруглых карнизов (6 из которых угловые), 2 валика (торуса), части от трех выпусков водосточных желобов в виде лежащих львов, фрагменты колонн и капителей, и другие небольшие детали (рис. 2, 3). Кроме того, было найдено значительное количество элементов полукруглого карниза и валиков из обожженного кирпича. Как представляется, полукруглые карнизные кирпичи, устанавливающиеся на торец, формировали основную длину карниза между угловыми элементами, выполненными уже из песчаника. Валики из кирпича оформляли внешние ребра пилонов и стен.

Найденные карнизы из песчаника имеют различную высоту: 36, 32, 28, 24 и 22 см. Вероятно, самый крупный из них, состоящий из двух частей (AE16/II-R27/st11 и st12), венчал угол пилона. Остальные карнизы венчали стены, внешние и внутренние проходы храма.

Два валика, являющиеся угловыми элементами, имеют высоту 14,8 и 8,5 см (AE16/II-R27/st9 и AE16/II-54/st2). Самый большой, судя по его форме, являлся верхним угловым элементом пилона, размещавшимся непосредственно под угловым элементом карниза. От него валик шел сверху горизонтально по всему периметру и спускался по ребру пилона. Другой небольшой валик, вероятно, мог являться декоративным элементом оформления одного из проходов храма.

Только один из трех найденных выпусков водосточных желобов в виде передней части лежащих львов, между лапами которых стекала вода, сохранился в целом виде (с головой) (AE15/II-R25/st1), второй без головы (AE15/II-R25/st2), а от третьего была обнаружена только левая лапа (AE16/II-R27/st14). В помещении 27 обнаружены in situ два постамента для колонн. На южном постаменте сохранилась нижняя часть колонны высотой 76 см, а возле него несколько фрагментов от капители со следами штукатурки и краски.

Кроме того, был обнаружен декоративный элемент оформления архитрава с барельефными изображениями солнечного диска и двумя уреями (38 x 29 x 15 см) (AE16/II-44/st1), вероятно, украшавшим проход в пронаос (помещение 25), судя по месту его нахождения (рис. 1).

АНАЛИЗ ПЛАНА

Прежде чем приступить к общей реконструкции храма (высоте пилона, колонн и стен), предстоит проанализировать то, что уже имеется, а точнее, что сохранилось – фундамент и основание стен. Целью данной задачи видится выявление меры длинны, использованной древними строителями и общих принципов геометрического построения плана, с тем, чтобы в последующем попробовать применить их при реконструкции высоты храма.

Рис. 1. План главного храма в Абу Эртейле с обозначением мест обнаружения архитектурных деталей.

Как нами представлялось еще до начала анализа, габаритные размеры храма должны иметь целые значения локтей, а его части, простую логику построения. Данное предположение основывалось на представлении, что разбивочные работы (т.н. вынос в натуру) не должны быть чрезмерно сложны, а скорее интуитивно просты. Забежав несколько вперед, скажем, что по результатам анализа так и оказалось.

Рис. 2. Архитектурные детали – карнизы и валики (торусы).

Самый масштабный анализ размеров и пропорций древней суданской храмовой архитектуры был произведен немецким архитектором Фридрихом Вильгельмом Хинкелем. В связи с его многолетней работой в качестве сотрудника суданской Службы древностей, Хинкель имел доступ к любым археологическим памятникам Судана и их документации. По этой причине, архив Хинкеля включает в себя не только документацию его собственных работ, изготовленных им в археологических экспедициях, но и копии других документаций исторических памятников Судана, собираемых им в рамках подготовки к серии его публикаций «Археологическая карта Судана». На данный момент, архив Хинкеля, собранный им более чем за 40 летний период работы в Судане, содержит более 33 тысяч фотографий, более 12 тысяч слайдов, 540 топографических карт, более 4 тысяч рисунков, выполненных тушью и карандашом, более 20 тысяч индексных карточек, а также более 400 папок, содержащих географически структурированную информацию о различных памятниках [Lawrenz, 2017, p. 435–438]. В 1991 году, на базе практически исчерпывающего на тот момент материала, собранного Хинкелем по Древней суданской архитектуре, он попытался выявить применение египетского локтя в мероитской храмовой архитектуре. Он предположил, что нубийская архитектура времени Среднего и Нового египетского царства базируется на применении египетского локтя, равного 52,3 см. Его предположение оказалось верным для некоторых памятников из Миргиссы, Кермы и Восточной Семны. Однако, им было обнаружено, что сооружения, дотированные мероитским периодом, из Мусавварат эс-Суфра, Наги, Матрука, Мероэ и Гебель Баркала не были построены на базе египетского локтя, а на планировочных принципах греко-римской традиции, в которой за основу брался строительный модуль (например, диаметр колонны), используя который сооружалось все здание [Schellinger, 2017, p. 103–104]. Хинкель считал, что колонна, как главный видимый тектонический элемент, являлась стартовой точкой для получения размеров всех остальных элементов храма [Hinkel, 1991, p. 221].

Рис. 3. Различные архитектурные детали.

Если принять диаметр сохранившейся нижней части колонны храма в Абу Эртейле (58 см) за модуль, и учесть, что общая длина храма вместе с пилоном составляет 20,83 м, а ширина в месте пилона 10,70 м (с учетом угловых элементов в виде вертикального валика (торуса) из обожженного кирпича), то габариты храма в модулях будут близки к 36 х 18 (35,9 х 18,4 модуля). В то время как в египетских локтях это будет близко к 40 локтям в длину и 20 локтям в ширину (39,8 х 20,4 локтя). Настолько круглые значения в локтях позволяют нам заключить, что при строительстве данного храма скорее мог использовался египетский локоть равный ок. 52,3 см, нежели модуль, равный диаметру сохранившейся колонны. Получается, что здание храма вместе с пилоном вписывается в два квадрата – форму, с простым отношением сторон. Остается понять, каким образом велась дальнейшая разбивка элементов храма после того, как его общие габариты были заданы строителями круглыми значениями египетских локтей. Но дальнейший анализ как основных помещений храма, так и внешних, не дал результата – целые значения модулей или локтей почти не прослеживаются в отдельно взятых частях храма.

Рис. 4. Реконструкция высоты колонн.

Но помимо обнаруженного Хинкелем египетского локтя, используемого мероитскими зодчими в качестве строительного модуля, им также были выявлены принципы на которых пропорции сооружения определяются путем геометрических построений. В частности, применение прямоугольника с отношением сторон 8:5, были выявлены Хинкелем в целом ряде храмов мероитского периода в Мусавварт эс-Суфра, Наге и др. Само отношение 8:5 возникает из равнобедренного треугольника с основанием 8 и высотой 5, который знали и использовали еще в Древнем Египте. Правда не часто. Например, угол наклона граней пирамиды Менкаура в Гизе (51° 20' 25'') точнейшим образом основан на этом треугольнике, а, например, угол наклона пирамид Хуфу в Гизе, Снофру в Мейдуме и Ниусерра в Абусире близки к этому значению (51° 50' 40'', 51° 50' 35'' и 51° 50' 35'' соответственно).

Естественно, самым распространённым и востребованным в строительстве треугольником был прямоугольный треугольник с отношением сторон 3:4:5. В условиях достаточно примитивной техники архитектурного строительства в Древнем Египте, постоянно требовалось восстановление перпендикуляра к прямой, которое могло осуществляться тогда при помощи веревки с 12 узлами [Макарова, 2005, с. 24]. Кроме того, данный треугольник лежит в основе углов наклона (53° 7' 48'') целого ряда древнеегипетских пирамид – Усеркафа, Тети, Пепи I и Меренра в Саккаре и Нефериркаре в Абусире.

Хорошим примером использования пропорций 8:5 в храмах мероитского периода может служить т.н. львиный храм в Мусавварат эс-Суфра (MUS 1000), где Хинкелем было выявлено использование данной пропорции при сооружении плана и фасада [Hinkel, 1991, fig. 4–5]. Проведенный нами анализ плана главного храма в Абу Эртейле также показал возможным использование пропорции 8:5 при сооружении деталей храма (рис. 4). Так, северная и южная башни пилона имеют пропорции близкие к 8:5, а главные внутренние помещения (25–27) построены на базе прямоугольника со сторонами 4:5, производного от первого. Таким образом, переходя к попытке реконструировать высоту пилона мы можем ориентироваться на данные пропорциональные соотношения. Между тем, анализ боковых помещений храма не выявил использование данной пропорции, принципы построения которых на данный момент исследования остаются под вопросом.

ВЫСОТА ПИЛОНА

Очень близкими аналогами по длине главного фасада храма в Абу Эртейле (10,70 м) могут являться храмы N 300 (10,41 м) и N 400 (10,77 м) в Наге и храм B 600 (10,60 м) в Гебель Баркале. Но, вероятно, здесь не стоит искать прямой аналогии, поскольку, как мы уже выяснили ранее, данный размер является круглым значением – 20 локтей. Но, например, длина главного фасада храма N 300 в Наге (10,41 м) относится к его высоте (ок. 6,50 м) как 8:5. Данную закономерность, Хинкель проследил во многих других храмах и применил ее при реконструкции высоты главного фасада львиного храма MUS 1000 в Мусавварат эс-Суфра, где длина фасада составляла 11,98 м, а высота получилась 7,49 м [Hinkel, 1991, fig. 5]. Кроме того, им была прослежена закономерность, где высота пилона равна расстоянию от его угла в основании до противоположного угла дальнего пилястра, расположенных по флангам от главного входа в храм.

Используя данную аналогию, мы можем попытаться восстановить первоначальную высоту пилона храма в Абу Эртейле. Итак, имея длину фасада, равную 10,70 м, высота пилонов храма изначально могла составлять ок. 6,68 м (рис. 6). Небольшой наклон внешних граней стен и пилона является традиционным для большинства мероитских храмов.

ВЫСОТА КОЛОНН

В гипостильном зале располагалось две колонны от которых сохранилось in situ два постамента и фрагмент колонны высотой ок. 76 см на южном постаменте. Ее диаметр у основания 58 см. Постамент северной колонны имеет размеры 62,5 х 60,2 см и высоту 39,5 см; южной – 60 х 61 см и высоту 35 см. Рядом с южным постаментом было обнаружено несколько фрагментов от капители с растительным орнаментом. Два самых крупных фрагмента (AE16/II-56/st20-st21 и AE16/II-56/st19) имеют размеры 40 х 14 х 7 см и 26 х 14 х 7 см, по целому полукруглому краю которых, мы попытались восстановить изначальный диаметр капители. Так, самый большой фрагмент соответствует диаметру капители ок. 87–88 см, а меньший – ок. 79 см. Учитывая, что фрагменты были найдены рядом, можно предположить, что они все же являлись частями одной капители, но имеющей неидеальную геометрическую форму. Найденные фрагменты имеют в целом недостаточно правильную форму окружности, что затрудняет восстановление точного начального диаметра капители даже по отдельности с каждым из них.

Рис. 5. Размеры и пропорции главного храма, египетские треугольники. Но,

По форме сохранившейся нижней части колонны и фрагментам капители можно сказать, что колонна первоначально имела папирусообразную форму с капителью в форме распустившегося цветка (открытого бутона) – основного типа древнеегипетской колонны эпохи Нового царства. Предположительно, высота колонн может быть рассчитана с помощью пропорционального отношения 1:5, установленного для львиного храма в Мусавварат эc-Суфра. С учетом диаметра колонны в основании равного 58 см, высота колонны должна быть ок. 2,90 м., следовательно, полная высота колонны, вместе с ее основанием (35 см), достигала примерно 3,25 м (рис. 5).

ВЫСОТА СТЕН

Высоту стен храма можно реконструировать исходя из высоты колонн, устройства кровли, местоположения водостока и высоты венчающего стены карниза. Можно предположить, что на колонны опирались продольные, а затем поперечные деревянные балки, поверх которых укладывался настил, и создавалась выпуклая поверхность с небольшим уклоном в сторону внешних стен для стока дождевой воды. Вода, стекая с пологой поверхности, попадала в желоба, идущие по периметру настила кровли, которые, в свою очередь, вели к выступающим за края стен водостокам. Таким образом, вода со всей поверхности кровли храма попадала, предположительно, всего в четыре водостока, размещаемых по две с каждой из длинных сторон храма. В храме были обнаружены части в общей сложности от трех каменных водостоков из песчаника в виде львов. Один из них, сохранившийся наиболее полно, имеет длину 98,4 см, ширину 36,5 см и высоту 51,4 см (AE15/II-R25/st1).

На реконструкции львиного храма в Мусавварат эс-Суфра, осуществленной немецким египтологом Фрицем Хинтцем, водосток в виде лежащего льва своим затылком примыкает к завершающему стены храма карнизу (Hintze, 1993, S. 50, Abb. 6]. Можно было бы предположить, что и в храме из Абу Эртейлы было подобное решение, к тому же, размер и профиль затылка львов совпадает с профилем группы карнизов меньшего радиуса, как раз, предположительно, венчающих основные стены храма (AE16/II-54/st1 и AE16/II-R27/st15). Но в данном решении, каменный элемент водостока в виде льва выступал бы за край стены примерно на 2/3 своей длинны, что не представляется реалистичным, учитывая его массу. Сильное консольное положение льва вряд ли возможно. Для устойчивости, большая его часть должна находится в стене.

Рис. 6. Реконструкция высоты главного фасада и конструкция кровли.

Нижняя часть найденной лапы от одного из водостоков сохранила раствор с четкой границей, указывающей, что лев выступал относительно площадки на которой он размещался на 16 см. Площадка, вероятнее всего, была также выполнена из песчаника и консольно выступала, распределяя нагрузку на сырцовую стену храма от лежащего на ней и более сильно выступающего водостока. Также на боковинах льва сохранились следы штукатурки, примерно от лап до дальней части ушей. Таким образом, как раз более вероятна позиция льва, утопленного в стену до ушей и расположенного, вероятно, сразу под валиком (торусом). Кроме того, за головой льва вытесана горизонтальная плоскость со следами раствора. По-видимому, на нее ставился валик с завершающим стену карнизом. Таким образом, карниз с валиком как бы прижимали каменного льва к стене, консольно торчащего из стены.

В итоге, учитывая рассчитанную высоту колонны с постаментом (3,25 м), водостока (51 см), карниза с валиком (37 см), балок перекрытия (ок. 25 см) и то, что уровень фундамента у стен нише чем у постамента сохранившейся нижней части колонны на 20 см, реконструируемая высота основных стен храма предположительно могла составлять ок. 4,56 м.

Конечно, еще остались вопросы по реконструкции деталей храма, в частности оформлению внешних и внутренних проходов. Так, например, угловой элемент полукруглого карниза, найденный возле главного входа в храм (AE17/II-59/st2), имеет два радиуса полукружья, какому нам еще не было найдено аналогов. Рядом был найден карниз меньшего размера (AE17/II-60/st1a), также, вероятно, являющийся элементом оформления главного входа в храм. Но взаимное положение и размещение на стене двух данных карнизов пока остается под вопросом. Кроме того, перед входом в храм были найдены фрагменты статуи сокола из песчаника, вероятно, изображавшего египетского бога Хора, общую реконструкцию которого также еще предстоит осуществить.

Проведение подобных реконструкций усложняется отсутствием сохранившихся храмов из сырцового кирпича, а все ранее осуществленные реконструкции касались только каменных храмов. Но каменные элементы в храмах, построенных из комбинированных материалов (камня, сырцового и обожженного кирпича) могут отличатся от аналогичных в храмах, выполненных целиком из камня. Поскольку, каменные элементы в каменной кладке ведут себя иначе – стабильнее, нежели в сырцовой, где элементы могли изготавливать несколько иной формы, с другим запасом ширины, уходящими глубже в сырцовую кладку для лучшей фиксации. Ширина и высота стен также напрямую зависела от материала, из которого они сложены. Но в любом случае поиск параллелей остается возможен, поскольку древние строители все равно работая с комбинированным материалом ориентировались, как в целом, так и в деталях на каменные сооружения.

2. Храмовый комплекс в Абу Эртеле расположен возле устья Вади эль-Хавад