Подводно-археологические исследования у побережья Сирийской Арабской Республики: история и современные изыскания

Несмотря на огромные перспективы проведения подводно-археологических исследований в акватории Сирийской Арабской Республики, ввиду сложной политической и экономической обстановки в регионе, систематических работ здесь до сих пор практически не проводилось. Тем не менее, первые подводно-археологические исследования у побережья Сирии были предприняты еще в 60-х годах XX в. Этот период в истории развития подводной археологии характеризуется подъемом широкого общественного интереса к подобным изысканиям, связанным с изобретением акваланга Ж.-И. Кусто, что сделало значительно более доступными морские глубины для исследователей. Прежде всего, это касалось обследования мест кораблекрушений в самых различных районах. Дж. Басс в своей статье «Развитие морской археологии» пишет, что в этот период «nautical archaeology exploded like a celestial nova» [Bass, 2011, p. 16].

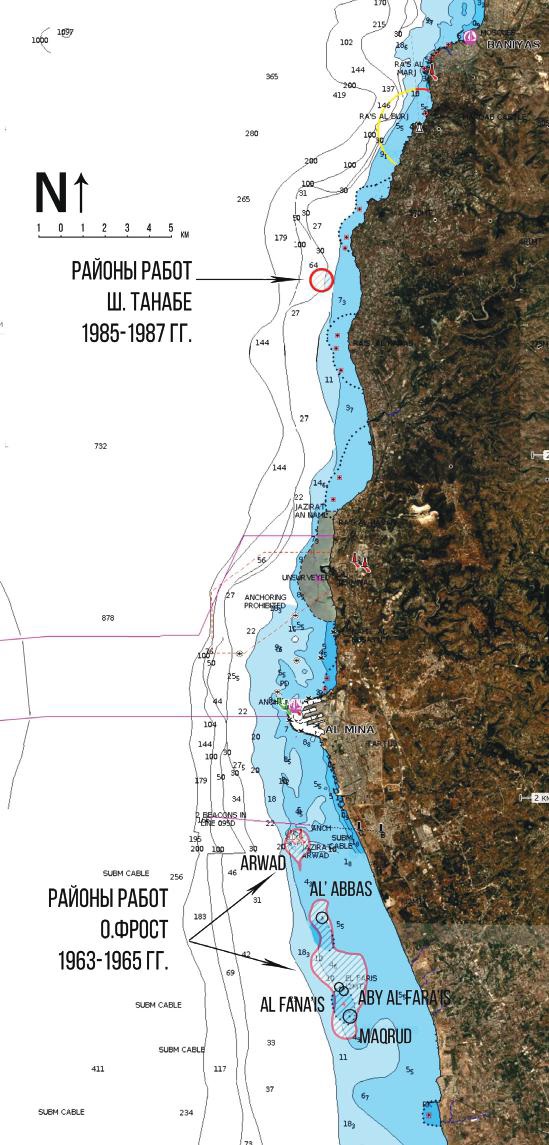

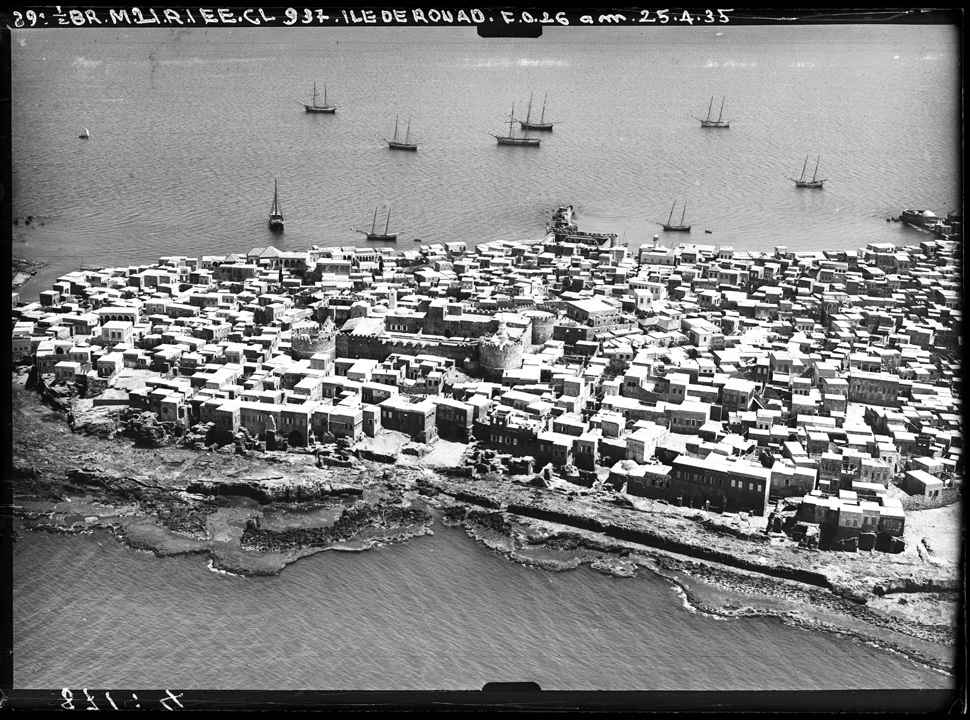

Одним из первых таких исследователей была подводный археолог О. Фрост. В 60-е годы XX в. она серьезно занималась изучением древних портов побережья Ливана и Сирии. С целью исследования портовых сооружений острова Арвад под руководством О. Фрост были организованы подводно-археологические изыскания в этом районе. Работы экспедиции проводились при финансовой поддержке Службы древностей Сирии и были сконцентрированы в основном на обследовании акватории – острова Арвад (Рис. 1). Исследования продолжались с 1963 по 1965 гг. В ходе изучения древних портовых сооружений Арвада были проведены геоархеологические исследования, составлен топографический план их расположения, использован новейший для того времени метод аэрофотосъемки, также велась подробная фотофиксация хода работ (было сделано несколько сотен фотографий). Подобный подход О. Фрост в проводившихся исследованиях можно назвать новаторским.

В результате проведенных подводно-археологических исследований острова Арвад О. Фрост пришла к следующим выводам. Она предположила, что массивные стены, окружавшие остров, можно рассматривать не только как оборонительные сооружения, но также как часть берегоукрепительных и портовых сооружений, защищавших постройки на острове от сильных штормов, прежде всего в зимнее время года [Frost, 1966, p. 16; Frost, 1964, p. 68]. С южной стороны острова, возле рифов, сохранились фрагменты сооружений, находившиеся в древности намного выше уровня моря, поднявшегося, по мнению О. Фрост, на 6 м [Frost, 1966, p. 27].

В ходе подводно-археологических обследований района Арвада были локализованы места трех кораблекрушений [Frost, 1966, p. 26-27, pl. 7-8; Frost 1964, p. 72]. В районе островов Абу Эль Фарис (Абу Али) – Эль Фана (Мухара) (Рис. 1) на глубине 6 м на протяжении 100 м было обнаружено скопление фрагментов керамики, которые О. Фрост датировала V в. до н.э. Обнаруженные артефакты позволили предположить, что этот район является местом кораблекрушения, получившим в дальнейшем наименование Арвад A. Второе кораблекрушение - Арвад B – располагается в этом же районе, по обнаруженным фрагментам керамики было датировано ранневизантийским временем (V-VI вв. н.э.). Третий обнаруженный объект – единичная находка, это колонна из черного базальта. Тем не менее, О. Фрост, из-за глубины обнаружения объекта (20 м), предположила, что она являлась грузом судна, и указывает данный район как место кораблекрушения (Арвад C). Эти объекты были включены в монографию Т. Паркера «Ancient Shipwrecks of the Mediterranean and the Roman Provinces», которая является подробным каталогом мест кораблекрушений в Средиземноморье [Parker, 1992, p. 58, 59, 60].

К сожалению, далеко не все материалы экспедиции О. Фрост были опубликованы, несовершенна была и методика составления документации в то время, некоторые данные были представлены фрагментарно, в результате чего археологический контекст некоторых находок утерян. Тем не менее, в ходе подводно-археологических исследований, проведенных О. Фрост, был собран богатый материал, который подтвердил перспективность дальнейших исследований. Опубликованные материалы остаются и сегодня важным источником наших знаний по истории мореплавания и торговых контактов в этом регионе.

Следующие подводно-археологические изыскания в Сирии были предприняты лишь спустя двадцать лет. В 1983 году группа журналистов Японской вещательной корпорации NHK при проведении съемок цикла документальных фильмов, посвященных Великому шелковому пути, у берегов провинции Тартус, севернее г. Тартус в сторону населенного пункта Банияс, случайно обнаружила древнюю амфору (Рис. 1). Эта интересная находка стала поводом для организации подводно-археологических исследований в этом районе. Экспедиция под руководством профессора Ш. Танабе (Колледж изящных искусств, Киото) стала первым подобным проектом Японии за рубежом. Работы были начаты в 1985 году и продолжались три сезона. [Об этом подробнее см.: Tanabe, 1989]. В ходе первого сезона исследований в акватории Тартуса (Рис. 1) в 3 км от берега на глубине 32 м было обнаружено большое количество амфор, что позволило охарактеризовать этот район как возможное место кораблекрушения. Но из-за плохих погодных условий работы были приостановлены.

В 1986 году Генеральным директоратом древностей и музеев Сирийской Арабской Республики и Японской вещательной корпорацией NHK был подписан договор о создании совместной сирийско-японской экспедиции для проведения подводно-археологических раскопок в рамках проекта «Великий шелковый путь», с целью изучения морских торговых путей между Востоком и Западом.

В ходе трех сезонов работ 1985-1987 гг. экспедицией были проведены планомерные исследования места кораблекрушения с применением новейших для того времени технологий: фотограмметрии и специальной системы связи под водой. Все работы проводились со специально оборудованного понтона. Контроль за подводными работами осуществлялся специалистами на понтоне при помощи монитора, камеры, установленной под водой, и переговорных устройств, находящихся у водолазов. Использование данных технических средств повысили эффективность и результативность исследований. На морском дне были обнаружены сохранившиеся конструкции судна, длинною более 25 м и шириной примерно 7-8 м. Груз затонувшего корабля составляли амфоры (более пяти тысяч штук). С целью датировки и изучения обнаруженного объекта на поверхность были подняты фрагменты его деревянных конструкций и 1242 амфор (из них 150 амфор было отправлено в Японию). Анализ керамического материала и деревянных фрагментов позволили датировать обнаруженное торговое судно XIII в. н.э. Были составлены планы кораблекрушения со стратиграфическим разрезами.

Для второй половины 80-х гг. ХХ в. исследования сирийско-японской экспедиции под руководством профессора Ш. Танабе были выполнены на высоком методическом и техническом уровне. К сожалению, работы экспедиции были приостановлены по неизвестным причинам, хотя многое еще планировалось сделать: изучить конструкцию корабля, примерно установить порт отправления и порт назначения, обстоятельства гибели судна. Подводно-археологические исследования сирийско-японской экспедиции стали лучшим примером подобных работ в Сирии. В ходе этих подводно-археологических работ возле Тартуса был снят документальный фильм, который был показан по японскому телевидению в 1988 году.

Еще одна попытка провести исследования была предпринята в 1991 году. С целью организации подводно-археологической экспедиции Сирию посетили в 1991 году Дж. Басс и Д. Халдейн [Haldane, 1993, p. 7-11]. Они осмотрели побережье в районе Тартуса, Банияса, Латакии. Однако по неизвестным причинам работы не были начаты.

Таким образом, на сегодняшний момент у побережья Сирийской Арабской Республики обследована, но, к сожалению, достаточно поверхностно, акватория, прилегающая к острову Арвад. Сделаны планы оборонительных сооружений Арвада с использованием аэрофотосъемки, где зафиксированы стены на берегу и блоки, обрушившиеся в море, видимые на аэрофотоснимках. Выявлены два места скопления керамического материала (Арвад А, Арвад В), предположительно кораблекрушения (сильно разрушенные штормами из-за незначительной глубины залегания), базальтовая колонна. Также обнаружено кораблекрушение XIII в. н.э. к северу от г. Тартус в направлении н.п. Банияс. Такое незначительное количество выявленных подводно-археологических объектов для района, насчитывающего более трех тысячелетий активной навигации, говорит о его чрезвычайно слабой изученности.

Новый этап в истории подводно-археологических исследований в Сирии связан с работой сирийско-российской экспедиции. В октябре 2019 году было заключено соглашение о создании российской археологической миссии и проведении совместных сирийско-российских подводно-археологических исследований в территориальных водах Сирийской Арабской Республики. Участники соглашения Севастопольский государственный университет и Департамент древностей и музеев министерства культуры Сирийской Арабской Республики.

В декабре 2019 года был проведен первый сезон подводно-археологических исследований. Обследования проводились в акватории, примыкающей к побережью провинции Тартус.

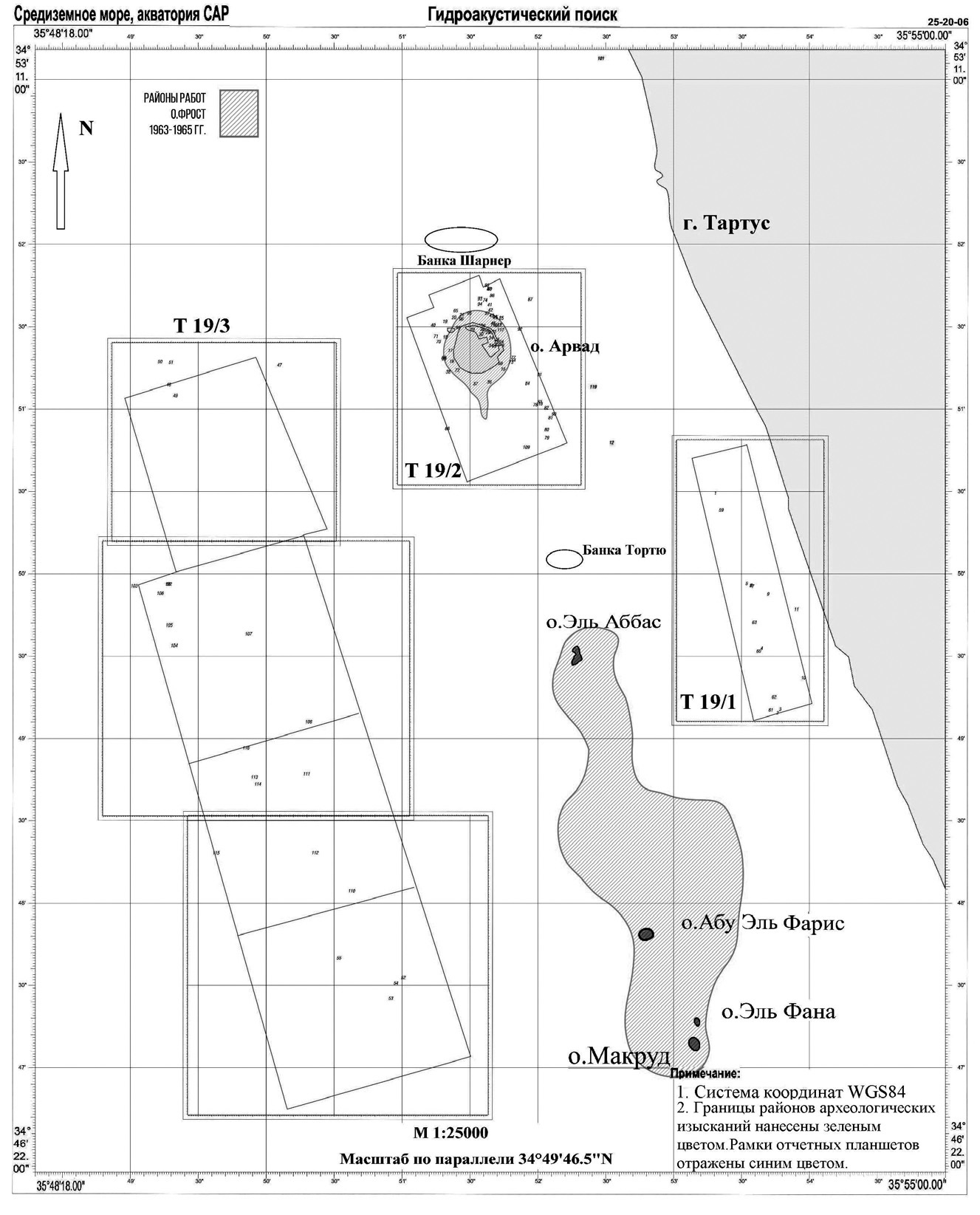

Согласно утвержденному плану работ первого сезона международной сирийско-российской экспедиции под руководством к.и.н. Лебединского была проведена подводно-археологическая разведка в акватории провинции Тартус (у г. Тартус и о. Арвад) (Рис. 2). Целью работ был поиск, обнаружение и обследование подводно-археологических объектов. Задачей проводимых исследований - обследование района и выявление археологических объектов с применением мобильного гидролокационного комплекса, в случае обнаружения объектов - их фиксация и идентификация, а также камеральная обработка полученных материалов (исследования выполнялись в рамках проекта программы развития ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» шифр ПР/744-1/2019).

Для выбора районов работ и для планирования исследований в целом были проанализированы данные о береговой линии и гидрологическом режиме и района г. Тартус и о. Арвад.

Гидрологический режим в акватории побережья провинции Тартус характеризуется сравнительно устойчивым поверхностным течением в направлении на север и скоростью 0,5 узлов; преобладанием высоты волн 1-2 м; высокой температурой, большой соленостью и плотностью воды. Сильное волнение наблюдается в период с декабря по февраль. Наиболее благоприятные в метеорическом отношении период с марта по сентябрь. Грунт вблизи берега состоит из ила желто-коричневого цвета, песка, выходов скальных пород.

Район портового города Тартус. Описание берегов: Берег ровный с песчаными и галечными пляжами, за которыми располагаются узкие равнины, ограниченные с востока высокими горами. К югу от Тартуса по долине протекают пять извилистых рек. Порт Тартус защищен двумя молами, которые образуют следующие бассейны: Северный, Средний, Южный, Эль-Мина. В 1,5 км к северу от оконечности южного мола порта Тартус лежит скалистая банка с глубиной до 5,4 м. В 0,5 км к югу от южного мола со дна моря поднимается поток пресной воды из подводного источника.

Остров Арвад. Описание берегов: Находится в 4,65 км к юго-западу от входа в порт Тартус (Рис. 1-2). Остров возвышается над уровнем моря на 24 метра. Его поверхность покрыта сплошной жилой застройкой, в центральной части которой расположена средневековая крепость. На южном берегу острова находится верфь для постройки деревянных рыболовецких и пассажирских судов. На восточном берегу имеется гавань, которую образуют три мола. Центральный мол делит гавань на южный и северный бассейны. Причальная стенка находиться в южном бассейне. Гавань доступна для небольших катеров и судов. По северо-западной и юго-западной кромке острова тянутся фрагменты крепостной стены финикийского периода, сложенной из прямоугольных каменных блоков бурого плотного ракушечника.

Рис. 1. План-схема районов исследований 1963–1965 гг. и 1985–1987 гг. Автор: А.А. Башенкова

К северу от Арвада, на расстоянии 2,4 км от северо-восточной части острова – мыса Мегарт, находятся скалистые банки с глубинами в диапазоне от 4,5 до 8,4 м. Крайняя к югу в этой гряде банка Шарнер с глубиной 6 м находится в 220 м от мыса Мегарт. Между Арвадом и банкой Шарнер имеется узкий проход с глубиной 9 м. В северной часть прохода находятся фрагменты затонувшего судна.

Рис. 2. Общий план с указанием районов исследований 2019 г. Авторы: С.А. Желтяник, А.А. Башенкова

К югу от острова Арвад расположена цепь подводных и надводных скал, скалистых банок и небольших островков общей протяженностью 33 км, находящихся на удаление 4,5-5 км от материковой береговой линии. Северная банка этой цепи – банка Тортю с глубиной 4,5 м начинается в 1,5 км от южной оконечности острова Арвад. На расстоянии 1 км от банки Тортю лежит банка Эль-Аббас с глубиной 7,7 м. В северной части этой банки, на расстоянии 3700 м от острова Арвад, находится остров Эль-Аббас, который возвышается над поверхностью моря на 4,3 м. В 7 км к югу от острова Арвад расположен небольшой остров Эль-Фарис высотой 2,1 м. В 970 м от Эль-Фариса лежат два небольших островка Эль-Фана и Макруд, высота обоих составляет 2,1 м. К югу от острова Макруд гряда банок и подводных скал тянется на протяжении 25 км. Расстояние между грядой и материковым берегом в этом районе составляет 2,7-4,6 км. Между грядой и материком находится банки с глубинами менее 5 м. Глубины вдоль мористой кромки описываемой гряды быстро нарастают, 100 метровая изобата начинается на удалении 2,2 км от островков Эль-Аббас и Эль-Фариса (Рис. 1-2).

Для проведения обследований было выбрано три участка (Рис. 2): акватория, прилегающая к древнему портовому городу Амрит, с целью обнаружения затопленных сооружений города; акватория (морские подходы) города-порта Арвад, для локализации сооружений и следов кораблекрушений у острова; глубоководный морской район западнее банки Тартю, островов Эль-Аббас, Эль-Фарис, Эль-Фана и Макруд, участок был выбран с целью обнаружения кораблекрушений на значительных глубинах (от 25-30 м), что позволяет надеяться на хорошую сохранность объектов, не подверженных волновому воздействию. Этот участок расположен с западной стороны цепочки островов и банок, со стороны открытого моря, на расстоянии 3-9 км от берега, где проходили маршруты каботажного плавания древних и средневековых судов [Ciorbea, 2018, p. 584].

Общепринятая методика подводно-археологических исследований при изучении мест кораблекрушений и затопленных участков поселений предусматривает такие базовые действия, как – гидроакустическое (сонарное) обследование района работ, визуальный осмотр дна и объектов.

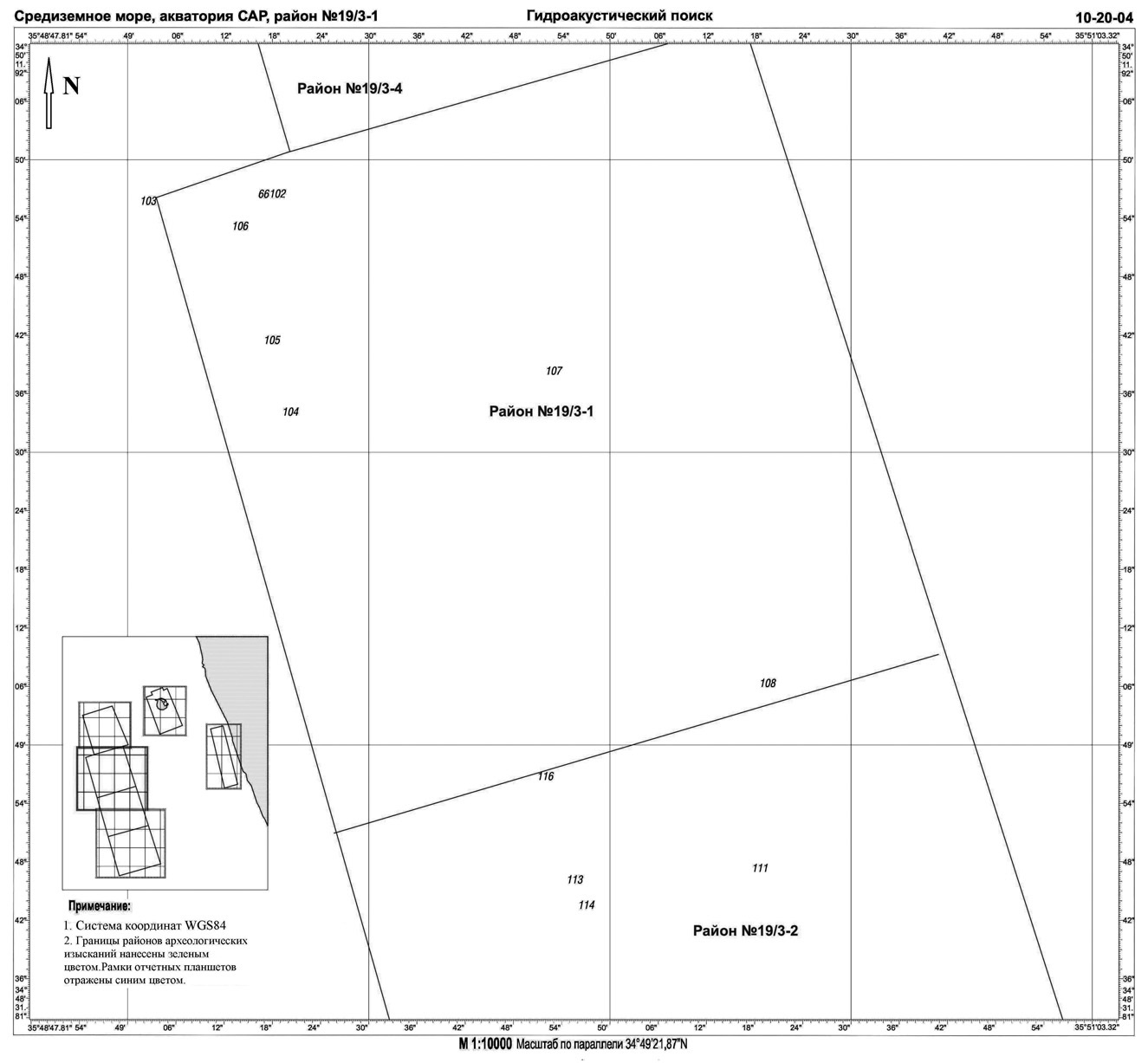

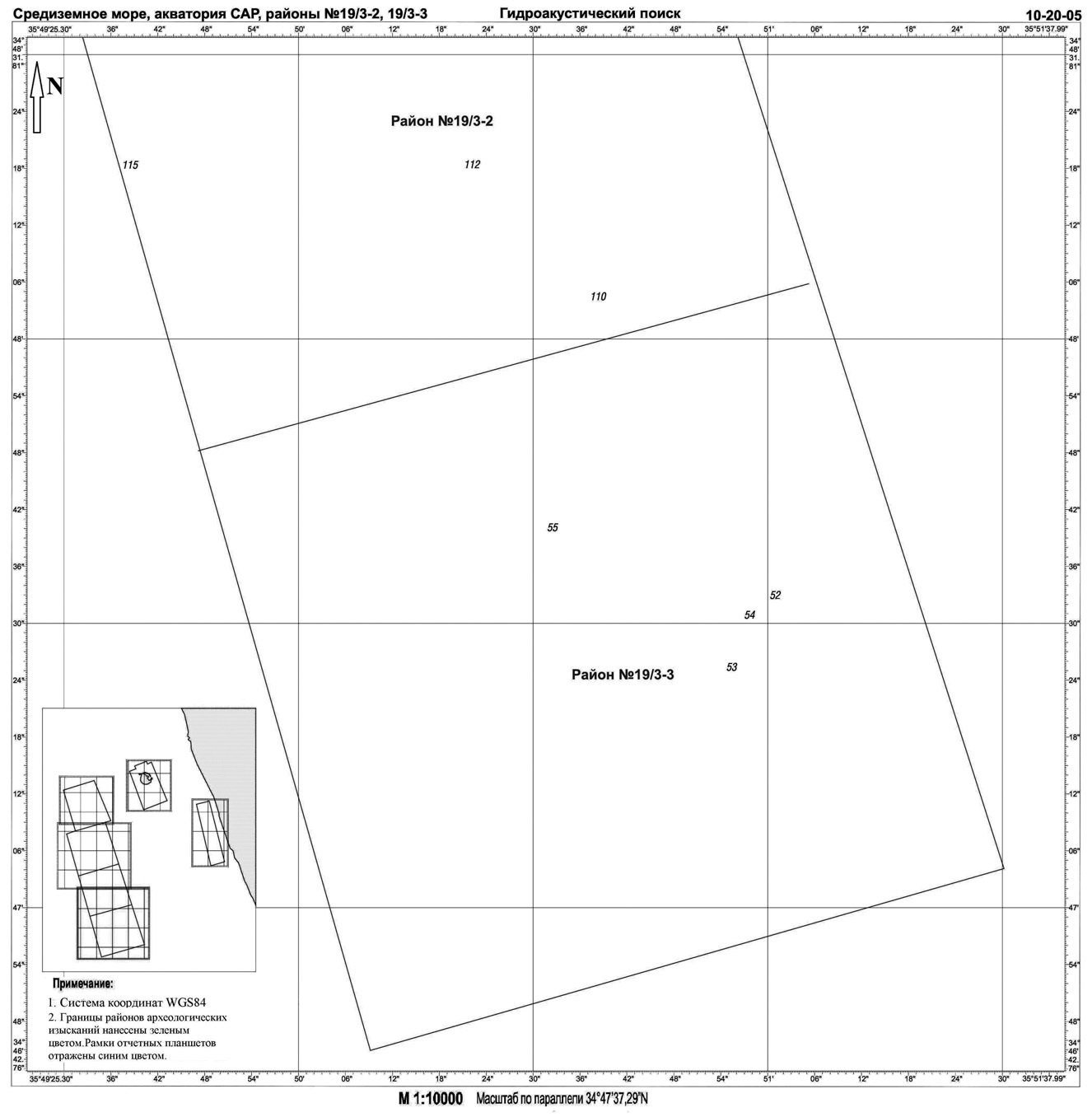

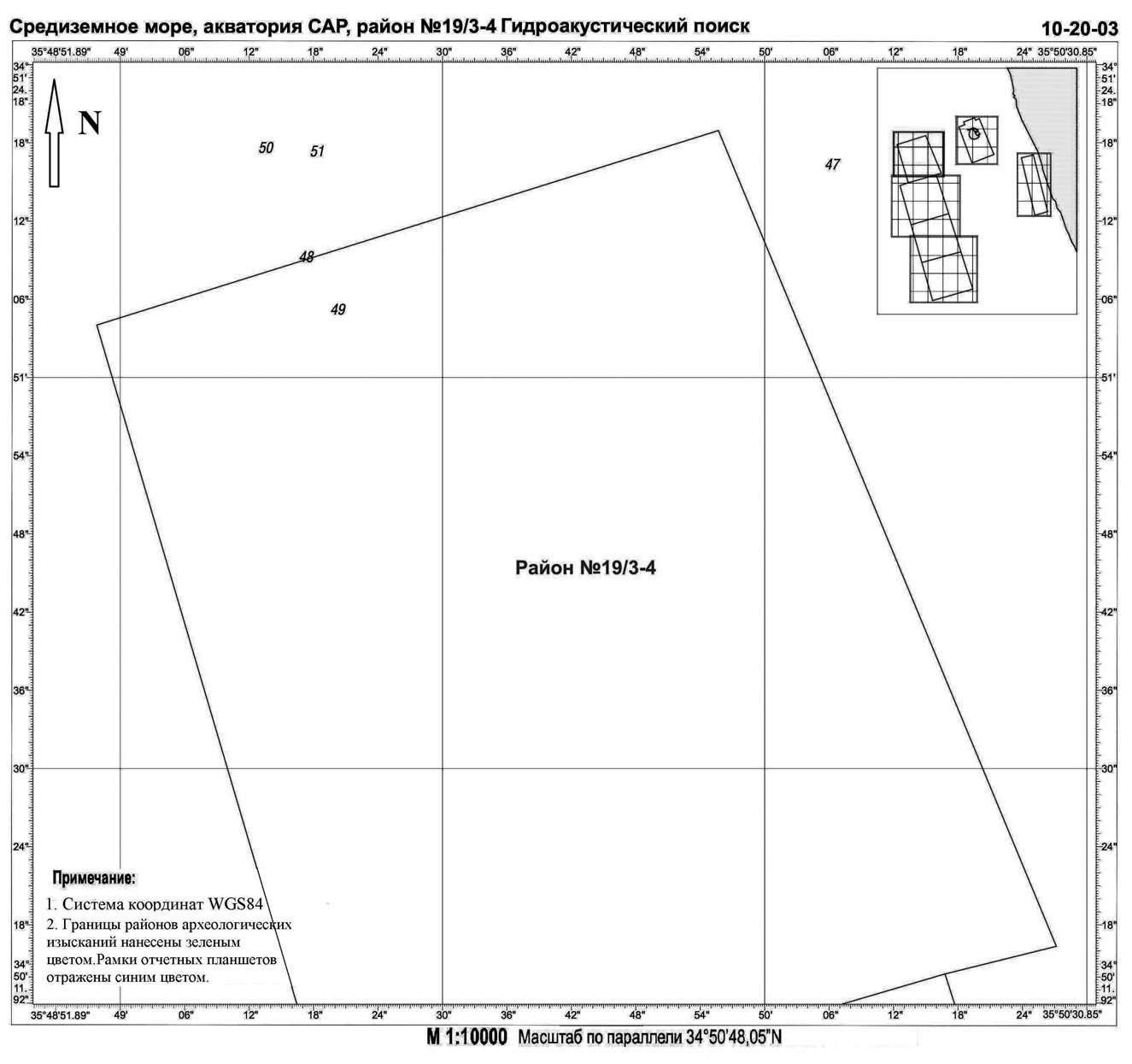

В 2019 году во время исследования участков морского дна на шельфе в акватории административной территории г. Тартус Сирийской Арабской Республики (Рис. 2), применялся следующий перечень работ: гидроакустическая съемка в акватории административно территории г. Тартус и острова Арвад (Рис. 3-7).

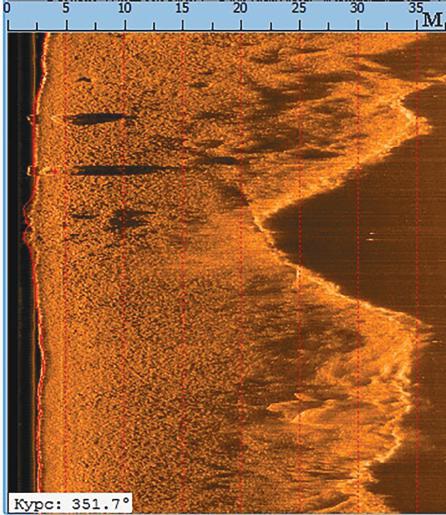

Разведка с применением гидролокатора бокового обзора (ГБО) и профилографа осуществлялась на глубинах от 2 до 120 м. Гидроакустическую съемку проводили В.И. Двухшерстнов и С.А. Желтяник.

Галсы прокладывались с учетом плавного понижения рельефа, ширина сканирования от 20 до 160 м (на каждый борт), перекрытие галсов не менее 25%. Обнаруженные цели фиксировались с помощью спутниковых навигационных систем в автоматическом режиме.

Использовался современный гидролокационный комплекс «Гидра5» российского производства: гидролокатор бокового обзора (ГБО) высокого разрешения «Гидра» H5s7E (рабочая частота 700 кГц), гидролокатор бокового обзора «Гидра» H5se3 (рабочая частота 300 кГц) со встроенным промерным эхолотом, донный профилограф H5p3d (рабочая частота излучаемая 400 кГц, принимаемая 20 кГц).

Гидролокационный комплекс позволял осуществлять эффективное сканирование морского дна на глубинах от 2 до 120 м с полосой захвата 5-15 значений текущей глубины с каждого борта (до 550 м с двух бортов), фиксировать объекты, находящиеся на дне, с разрешающей способностью от 1 см. Частота работы ГБО составляла 700 и 300 кГц. Используя частоту 700 кГц, ГБО обеспечивает высококачественное изображение морского дна с фотографическим качеством в реальном времени в полосе обзора до 230 м (на оба борта), диапазон обследуемых глубин от 1 до 20 м (максимально до 40 м, разрешение 1 см). На частоте 300 кГц ГБО позволяет работать на глубинах до 70 м (максимально до 120 м), с шириной обзора до 550 м (на оба борта), разрешение 7,5 см. Минимальный размер объекта для обнаружения от 10 см, минимальная степень возвышения над рельефом дна от 20 см.

Донный профилограф H5p3d предназначен для исследования слоистой структуры дна, поиска объектов в толще осадков (проникновение в грунт до 10 м) при глубинах (толща воды) до 20м, разрешение по дальности до 20 см. Исходя из технических возможностей донного профилографа H5p3d (работа на глубинах до 20 метров), он использовался только в прибрежной части в районе расположения портовой части древнего города Амрит. Система профильных поисковых галсов совпадала с системой галсов обследования гидролокатором бокового обзора.

Данные приборы позволяли измерять глубину и наблюдать на мониторе в реальном времени подводные объекты и характер дна в двухмерной проекции с привязкой к географическим координатам, производить запись полученного изображения. Для привязки пройденных профилей и обнаруженных целей к карте применялись приемники спутниковых навигационных систем GPS, ГЛОНАСС и BeiDou. Так использовался комплект приёмников навигации NovAtel (точность позиционирования 1 метр) – основной источник планового позиционирования, а также приёмник навигации U-blox Gnss, как дополнительный (резервный) источник позиционирования. Насыщенность района исследований на период работ спутниками всех трёх группировок (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou) была хорошая.

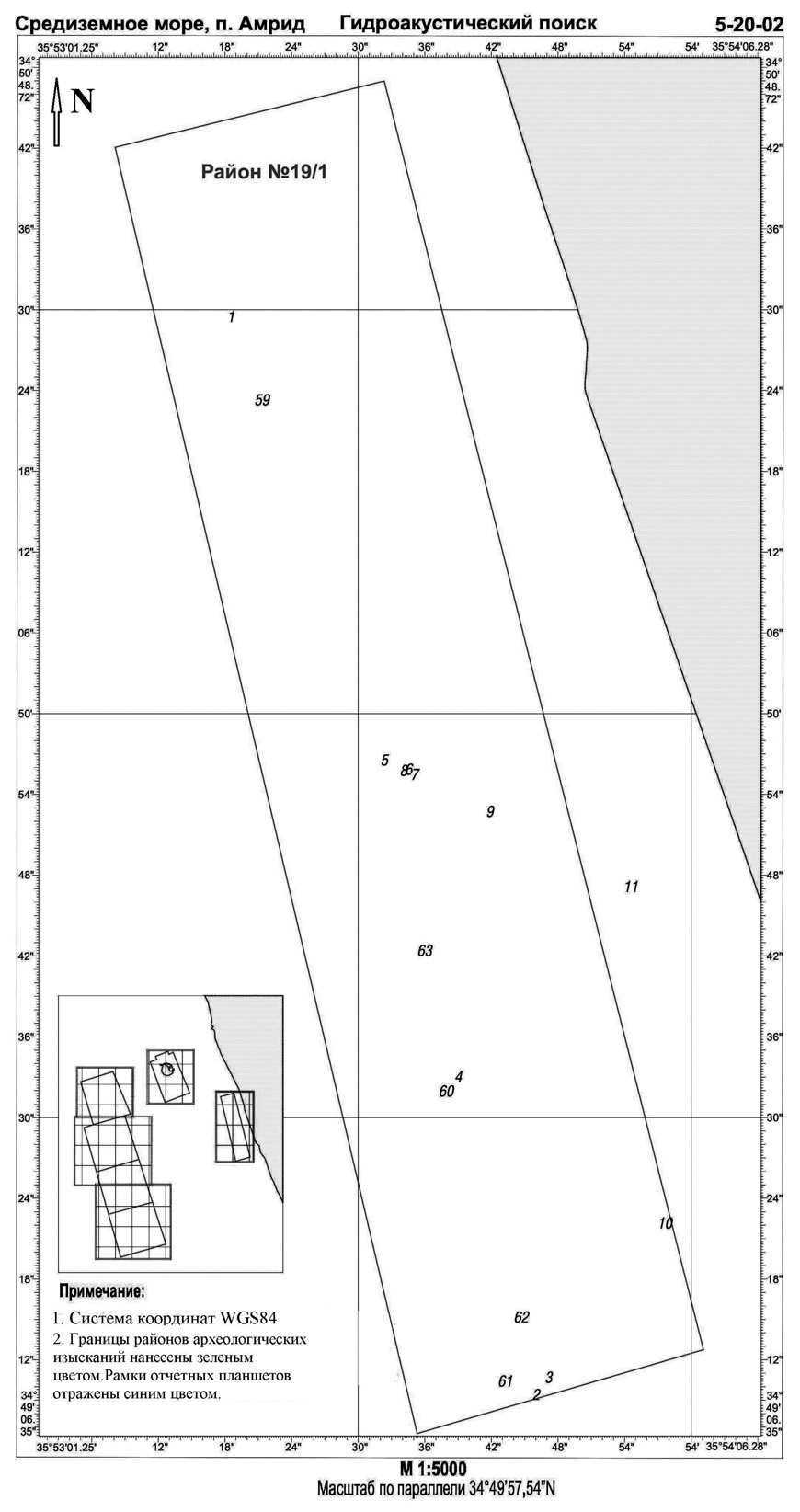

Рис. 3. План района проведения исследования участок Т 19–1. Автор: С.А. Желтяник

За семь дней морских работ были получены следующие результаты.

В районе вероятного местонахождения древнего порта Амрит (участок Т19/1) (Рис. 3), работы проводились 17-18 декабря 2019 года обследованная площадь 1,75 кв. км, общая длина пройдённых гласов - 28,8 км, количество выявленных целей - 16.

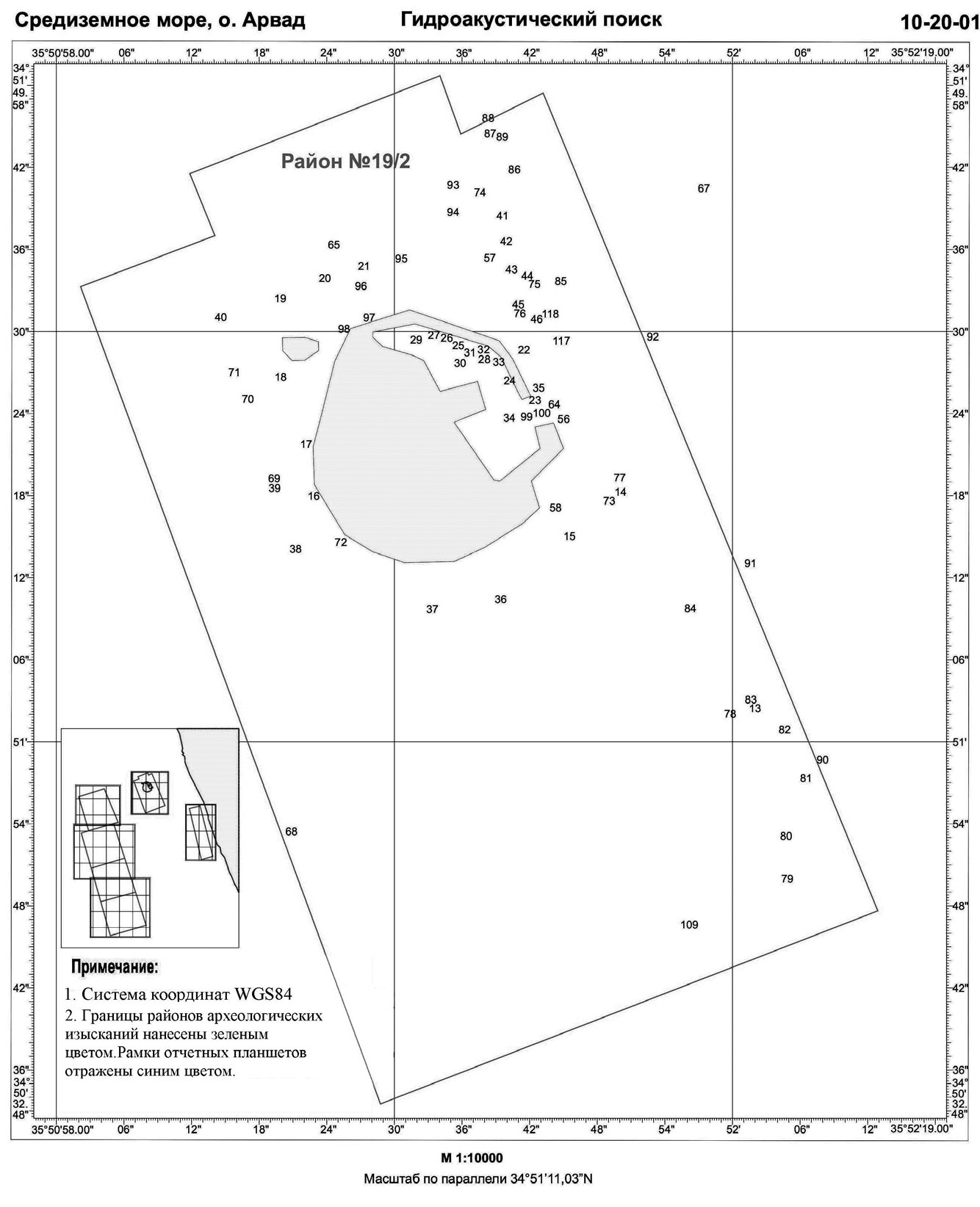

В район акватории острова Арвад (участок Т19/2) (Рис. 4), работы проводились 15-16, 18, 20 декабря 2019 года, обследованная площадь 2,9 кв. км, общая длина пройдённых гласов - 45,93 км, количество выявленных целей - 76.

Глубоководный участок юго-западнее острова Арвад (участок Т19/3) (Рис. 5-7), работы проводились 16-17,19, 20 декабря 2019 года, обследованная площадь 16 кв. км, общая длина пройдённых гласов - 106,4 км, количество выявленных целей - 24.

Выявленные цели – это образования на морском дне, которые потенциально могут быть подводно-археологическими объектами. Но определить это, а также описать их и датировать можно только при визуальном контакте. Цель определяется совокупностью признаков: размер, форма, возвышение над грунтом.

Рис. 4. План района проведения исследования, участок Т 19–2. Автор: С.А. Желтяник

Количество галсов для гидроакустического обследования выбиралось для каждого участка отдельно, исходя из глубин, так как от этого зависит ширина полосы захвата прибора. Чем больше глубина, тем больше ширина полосы захвата ГБО, соответственно, чем больше глубины на участке исследований, тем меньше галсов необходимо сделать.

В результате проведенной в сезон 2019 года подводно-археологической разведки все запланированные работы были выполнены. Благодаря благоприятным погодным условиям удалось увеличить объем обследованной площади морского дна в три раза (планировалось изначально 7 кв. км, в итоге общая обследованная площадь морского дна составила 20,65 кв. км) (Рис. 2). Был выявлен целый ряд перспективных целей и интересных объектов (общее количество подводных целей 119), которые нуждаются в дальнейшем изучении, составлен их каталог (в котором указаны координаты целей, их размеры, глубина обнаружения, форма, величина возвышения над грунтом). Полученная с помощью ГБО информация будет использована для составления археологической карты акватории административной территории провинции Тартус. Условия проведения съёмки были сложные из-за близости ВМБ Тартус и периодического закрытия района средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Предполагаемая недостоверность отмеченных на отчётных планшетах точек № 12, № 101 и № 119 напрямую связана с активизацией работы средств РЭБ.

Рис. 5. План района проведения исследования, участок Т 19–3(1–2). Автор: С.А. Желтяник

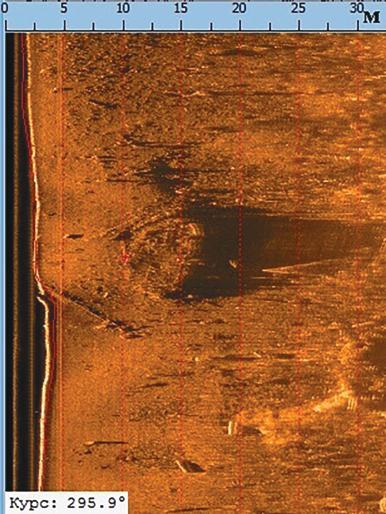

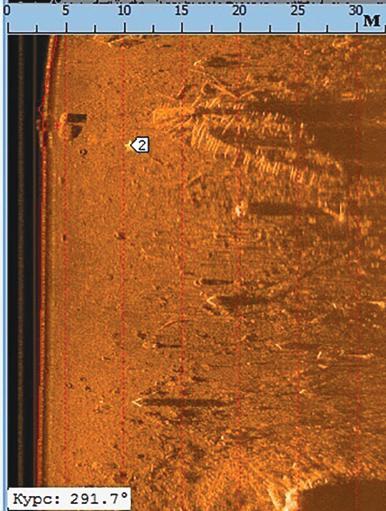

О некоторых обнаруженных на дне образованиях уже сейчас можно говорить, что они являются археологическими объектами. Например, образования правильной формы, как видно из сонаграмм (Рис. 8), - это каменные блоки, части оборонительных сооружений острова Арвад, обрушившиеся в море. Подобные обработанные блоки можно увидеть на берегу в сохранившихся фрагментах кладки оборонительных стен города (Рис. 9). Уже сейчас можно говорить с уверенностью, что три обнаруженных объекта – это остовы кораблей. Один из них, скорее всего, - современное судно, так как упоминается в лоциях конца XIX - нач. XX вв. Два других требуют дополнительного обследования (Рис. 10 а, б).

Максимальное количество обнаруженных целей сосредоточены на участке Т19/2 в акватории, прилегающей к острову Арвад, который является наиболее оживленным местом навигации в данном районе как в новое время, так и, вероятно, в древности и средневековье (Рис. 11).

Рис. 6. План района проведения исследования, участок Т 19–3(2–3). Автор: С.А. Желтяник

В ходе проведенных работ были сделаны наблюдения за режимом навигации в данном районе, гидрологическим режимом, особенностях береговой линии и ее изменениях. Так, например, по предварительным данным можно говорить, что портовые сооружения средневекового Тартуса в настоящий момент находятся под портовыми сооружениями современного торгового порта. Подобное заключение можно сделать, анализируя фотографии г. Тартуса начала ХХ в. (Рис. 12) и современное состояние береговой линии с нынешней застройкой: пространство перед стенам средневекового Тартуса оказалось под набережной и бетонными сооружениями порта (береговая линия отодвинута на 100-250 м мористее) (Рис. 13). Осталась ли хотя бы часть древней гавани в незастроенной бетонными причалами акватории современного порта и набережной покажут дальнейшие исследования. Были сделаны выводы о наиболее вероятных местах древних якорных стоянок, которые располагались между островками Арвад, Эль-Аббас, Эль-Фарис, Эль-Фана и Макруд и материковым берегом (Рис. 1-2). Побережье Средиземного моря на участке между Латакией и Триполи достаточно открытое, без глубоких бухт и защищающих от западных ветров мысов, что отмечают и современные лоции. По нашим наблюдениям эти островки и банки являются хорошими естественным укрытиями от ветров западных направлений, дующих из открытого моря. Именно поэтому данный район чрезвычайно привлекателен для навигации в настоящее время, что отражено в современных лоциях, и, скорее всего, использовался как якорные стоянки в древности и средневековый период.

Рис. 7. План района проведения исследования, участок Т 19-3(4). Автор: С.А. Желтяник

Рис. 8. Сонаграмма, каменные блоки (цель 16, гбо правый борт)

Рис. 9. Оборонительные сооружения древнего города-порта Арвад на берегу (фото Д.Б. Татаркова)

Рис. 10 а. Сонаграмма, остов судна (цель 27, гбо правый борт)

Рис. 10 б. Сонаграмма, остов судна (цель 28, гбо правый борт)

Рис. 11. Фотография акватории о. Арвад начала ХХ в., сделана французскими летчиками в 1932-1936 гг. (предоставлена Аля Хамудом, руководителем отдела древних зданий и сооружений Департамента службы древностей в г. Тартусе)

Работы, начатые в 2019 году, планируется проводить на долгосрочной основе, уже составлены планы работ на 2020-2021 гг. Обследование обнаруженных в акватории города Тартус и острова Арвад подводных целей с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) и водолазной группы запланировано на сентябрь 2020 года. Количество дней полевых работ решено увеличить до 30. Также на 2020 год запланировано обследование прибрежного района древнего города Амрит с применением геоакустического радара для поиска строительных фрагментов в слое песка и донных отложений. Планируется расширение подводно-археологических исследований в акватории к северу от г. Тартус и создание подводно-археологической карты Сирийской Арабской Республики.

Рис. 12. Фотография г. Тартус начала ХХ в. Фото предположительно относится к 1919 г., сделана французскими летчиками (предоставлено Аля Хамудом, руководителем отдела древних зданий и сооружений Департамента службы древностей в г. Тартусе)

Рис. 13. Текстурированная модель г. Тартус с платформы GoogleEarth снимок от 11 августа 2018 г. (Maxar Technologies)

Данные подводно-археологические исследования являются частью большого проекта по сотрудничеству Севастопольского государственного университета с учреждениями науки, культуры и образования Сирийской Арабской Республики. На ближайшие годы планируется не только организация и проведение планомерных подводно-археологических исследований, но и подготовка сирийских специалистов для расширения в будущем морских исследований у берегов Сирийской Арабской Республики.