Паттерны рекрутирования членов правительств Ирана (1989–2017)

Выпуск

2019 год

№ 5

DOI

10.31857/S086919080006959-1

Авторы

Раздел

СТАТЬИ

Страницы

44 - 59

Аннотация

В статье анализируются социальные и профессиональные факторы рекрутирования в состав иранских правительств в 1989–2017 гг. Теоретическая база статьи основана на широком ряде работ, посвящённых рекрутированию в кабинеты министров стран Европы, Ближнего и Среднего Востока. Методом исследования является биографический анализ. Источником послужили публично доступные данные о 274 министрах и вице-президентах Ирана в семи анализируемых правительствах, частично опубликованные в агрегированном виде другими исследователями. Исследование показало, что административная элита Ирана была фракционно интитуционализирована в 1993 г., при этом каждый президент подбирал команду под себя. Следует добавить, что в отдельные периоды относительно широко представленными игроками были выходцы из армии. Важной тенденцией также стал переход от правительств «технарей» к правительствам «гуманитариев». Также выражена «вестернизация» кабминов, в которых постоянно находилась группа людей с западным образованием. С точки зрения «национализации» образования выражен тренд на сохранение устойчивого большинства министров с иранским образованием. Также выявлен высокий уровень профессионализации правительств: в течение почти всего периода ключевой группой в них была бюрократия. Второй по важности группой были учёные, которые вышли на первое место во время первого срока Хасана Роухани (2013–2017). Военные, духовенство, профессионалы также на время одного срока могли стать второй группой по уровню представленности, однако уже во время следующего правительства выходцы из науки возвращали себе второе место. Необходимо отметить, что уровень клерикализации был относительно небольшим, обходясь без серьёзных колебаний. Параллельно также существовал тренд на увеличение милитаризации, достигший пика во время второго срока Махмуда Ахмадинеджада (2009–2013), когда ветераны Корпуса стражей Исламской революции занимали до полови-ны мест в правительстве. Доля выходцев из региональных столиц в течение почти всего периода составляла больше половины состава правительств, при этом основным поставщиками кадров были Тегеран и Исфахан.

Получено

03.11.2024

Статья

Роль социального состава политических элит является значимой для исследования политической власти по ряду причин. Во-первых, они могут отражать структуру социальной и политической власти в стране [Putnam, 1976]. Во-вторых, особенности происхождения могут влиять на поведенческие характеристики элит: ценности, аттитюды [Edinger, Searing, 1967], что также отражается на реально проводимой ими политике.

Основной проблемой данного исследования является социальный состав кабинетов министров в Иране в 1989–2017 гг. Иран в данном случае представляет особый интерес по следующим причинам. Во-первых, в нём доминирующую роль играет фундаменталистское шиитское духовенство. В дополнение к этому в иранском публичном языке значимую роль играет термин Westoxification (перс. غربزدگی), отсылающий к восхищению западной культурой в противовес иранской с негативным оттенком [Hanson, 2009].

Несмотря на это, в правительстве также на высших постах присутствуют технократы, получившие образование в Европе или США. Типичным примером этого является доктор Парвиз Давуди, получивший степень PhD по экономике в 1981 г. в Государственном университете Айовы, а в 2005 г. назначенный первым вице-президентом в правительстве Махмуда Ахмадинеджада. А в первом правительстве Хасана Роухани министров со степенью PhD американских университетов было больше, чем в правительстве Барака Обамы [Golkar, 2016]. Наличие таких сложных отношений на уровне идеологии и управления внутри политического режима делает вопрос о том, кем являются члены правительства, важным для понимания организации политической власти в стране.

Период 1989–2017 гг. был выбран, так ка. в 1979–1989 гг. сменилось семь правительств с разной структурой и составами, пять из которых пришлось на период 1979–1981 гг. При этом три правительства были переходными. Кроме того, в 1980–1988 гг. Иран вёл войну с Ираком. В 1988–1989 гг., в свою очередь, произошло три события, определивших структуру политической системы Ирана, действующую до текущего момента. Во-первых, это окончание ирано-иракской войны, которая оказала огромное влияние на дальнейшее развитие Ирана [Alnasrawi, 1986]. Во-вторых, это конституционная реформа 1989 г., проведённая через референдум. Согласно ей, упразднялся пост премьер-министра, все его полномочия передавались президенту [Milani, 1993]. В-третьих, это смерть аятоллы Хомейни и переход власти к аятолле Хаменеи (1989 г.). В целом после этих событий страна вступила в период Термидора, т.е. революция как таковая закончилась [Mozaffari, 1993]1. Следует также отметить, что в Иране Правительство выполняет административно-управленческие функции, а не занимается стратегическим планированием (ст. 60, 110, 113 Конституции Ирана [The Constitution of the Islamic Republic of Iran (1989 Edition), 2014]).

Анализируемой частью правящей элиты в данном исследовании являются члены кабинетов министров Ирана: вице-президенты, министры, главы служб. Основными источниками послужили данные, представленные в справочнике ‘Postrevolutionary Iran. A Political Handbook’ [Boroujerdi, Rahimkhani, 2018], а также данные из открытых источников. В выборку попали все 274 министра и вице-президента из всех 7 правительств Ирана с 1989 г.: двух правительств Акбара Хашеми-Рафсанджани, двух правительств Мохаммада Хатами, двух правительств Махмуда Ахмадинеджада, одного правительства Хасана Роухани.

Основные характеристики членов правительств, которые будут охвачены в данном исследовании: фракционная принадлежность, образование (область исследования и место получения образования), профессия до вхождения в состав элиты, принадлежность к духовенству и ветеранский статус в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР), провинция происхождения.

Данное исследование носит обзорный характер, поэтому оно не претендует на высокий уровень детализации. Вместе с тем указанный подход позволяет выявить основные тенденции в изменении состава административной элиты на уровне кабинетов министров Ирана в 1989–2017 гг.

Классическая теория рекрутирования элит, предложенная Робертом Патнэмом, Б. Рокман, Л. Эбербахом [Aberbach, Putnam, Rockman, 1981], предполагает существование двух моделей рекрутирования: гильдийной и антрепренёрской (предпринимательской). Гильдийная основана на долгом обучении перед входом в состав элиты, а предпринимательская позволяет войти в элиту через не господствующие на данный момент элитные институты.

Модель рекрутирования состоит из четырёх элементов: каналов (партии, МСУ, армия), механизмов (родство, лояльность, компетентность), бассейна (социальные группы) рекрутирования, карьерных траекторий («шаги для достижения политической позиции или статуса») [Cohan, 1973, p. 213]).

Ряд сравнительных исследований показал, что для каждой страны с точки зрения рекрутирования элиты в высшую исполнительную власть ведущую роль играют свои специфические факторы [Blondel, Thiébault, 1991; Page, Wright, 1999; Dowding, Dumon, 2014; Тев, 2016]. Работы, анализирующие материал стран Ближнего и Среднего Востока [Szyliowicz, 1971; Faksh, 1976; Assiri, Al-Monoufi, 1988; Sayari, Bilgin, 2011], показали большую роль патримониализма и наличие очень ограниченных возможностей для входа в элиту со стороны тех, кто никогда в ней не был. Также следует отметить значимую роль армии и происхождения с точки зрения возможности попасть в правящую элиту стран БСВ.

Существует ряд исследований иранской элиты, однако они посвящены либо структуре власти [Buchta, 2000], либо внутриэлитным идеологическим [Akhavi, 1987; Malek, 1989; Behrooz, 1991; Rakel, 2008, 2009], структурным [Golkar, 2016] и клановым [Мамедова, 2016, 2018] размежеваниям. Вторая группа исследований также дополняется работами по интеллектуальным группам внутри иранской элиты [Khosrokhavar, 2001, Kamrava, 2008]. Кроме того, можно отметить работы, частично анализирующие депутатский корпус иранских парламентов [Vakili-Zad, 1994; Alem, 2011; Harris, 2017]. Часть исследований посвящена влиянию политической культуры политических элит на национальную идентичность [Alehi, 1384/2006] или развитие [Ahmadi, Asadi, 1396/2017]. При этом ни одно из этих исследований не охватывало как административную элиту целиком, так и кабинеты министров в частности. Данная работа направлена на восполнение этого пробела.

Одной из ключевых характеристик любого представителя элиты является принадлежность к той или иной политической партии. Как было сказано выше, в силу того, что в Иране более важную роль играет фракционная принадлежность, в данной статье будет анализироваться именно она, в отличие от партийной принадлежности.

Рисунок 1. Наличие принадлежности к политическим фракциям в иранских кабинетах министров, 1989–2017 гг.

Источник: авторская база данных.

Источник: авторская база данных.

Как показывает рисунок 1, в течение первого срока Хашеми-Рафсанджани в кабмине количество министров, аффилированных с какой-либо фракцией, составляло 10%. Во все последующие периоды, кроме первого срока Ахмадинеджада, доля министров с фракционной аффилиацией составляла не менее 40%. Такую динамику можно объяснить институционализацией фракционалистской системы в Иране, в результате которой появилось большое количество партий или движений, соотносимых с несколькими фракциям (реформаторы, консерваторы) [Razavi, 2010]. Резкое уменьшение доли аффилированых министров в период первого правительства Ахмадинеджада может быть трактовано как популистский ход с его стороны, связанный с тем, что он, будучи консерватором, занял место, которое 16 лет до него занимали умеренные президенты или реформаторы. Соответственно, чтобы минимизировать вероятность конфликтов, он решил дефракционализировать состав кабмина страны.

Рисунок 2. Фракционная принадлежность в кабинетах министров Ирана, 1989–2017 гг.

Источник: авторская база данных. Примечание: в период первого срока Хасана Роухани также присутствовала фракция прагматиков (18.42%).

Источник: авторская база данных. Примечание: в период первого срока Хасана Роухани также присутствовала фракция прагматиков (18.42%).

Более детальный анализ на уровне конкретных фракций (см. рис. 2) позволяет уточнить сделанные выше выводы. Во-первых, можно отметить существование разных коалиций в разные периоды: независимые + реформаторы и прагматики2 + консерваторы (правительства Хашеми-Рафсанджани), независимые + реформаторы (правительства Хатами), независимые + военные + консерваторы (правительства Ахмадинеджада), независимые + реформаторы + прагматики (правительства Роухани).

Как можно заметить, эти коалиции целиком соответствуют президентам, находящимся в данный момент на посту. Каждый президент создавал свою коалицию для решения задач, которые были оставлены ему в наследство в предыдущий период. Нельзя не отметить, что ни Мохаммад Хатами, ни Махмуд Ахмадинеджад практически не включали в свои кабинеты министров представителей противоборствующей с ними фракции. Таким образом, с точки зрения фракционной принадлежности кабмины Ирана в 1989–2017 гг. соответствовали политической принадлежности президентов, которые их создавали.

В формировании поведения политической элиты большую роль с точки зрения проводимой ею политики также играет образование. Исследования, проведённые в США и Европе [Ladd, Lipset, 1972; Putnam, 1977], показали, что политическая элита с разным типом образования ведёт себя по-разному. Вместе с тем техническое и экономическое образование способствует более консервативному поведению в отличие от права, социальных и гуманитарных наук.

Таблица 1. Специальности членов правительств Ирана по образованию, 1989–2017 гг.

Источник: адаптировано из [Boroujerdi, Rahimkhani, 2018, p. 161].

Анализ образования иранской элиты (см. табл. 1) показывает, наличие тренда на постепенное увеличение доли членов правительств с гуманитарным образованием (от 28 до 54%) и уменьшением – с образованием в области математики и инженерии (от 46 до 25%). Доля министров с теологическим образованием и образованием в области экспериментальных и естественных наук сохраняется примерно на одном и том же уровне, колеблясь в диапазоне 8–12%.

Также необходимо отметить наличие небольшого количества людей с военным образованием в составе правительств Хатами и первого правительства Ахмадинеджада (около 2.5%). Военное образование может способствовать более жёстким решениям и более низкому навыку ведения диалога с несогласными. Кроме того, элита с военным образованием может быть более радикальной в своих воззрениях. Однако это только гипотезы, которые нуждаются в дальнейшей проверке.

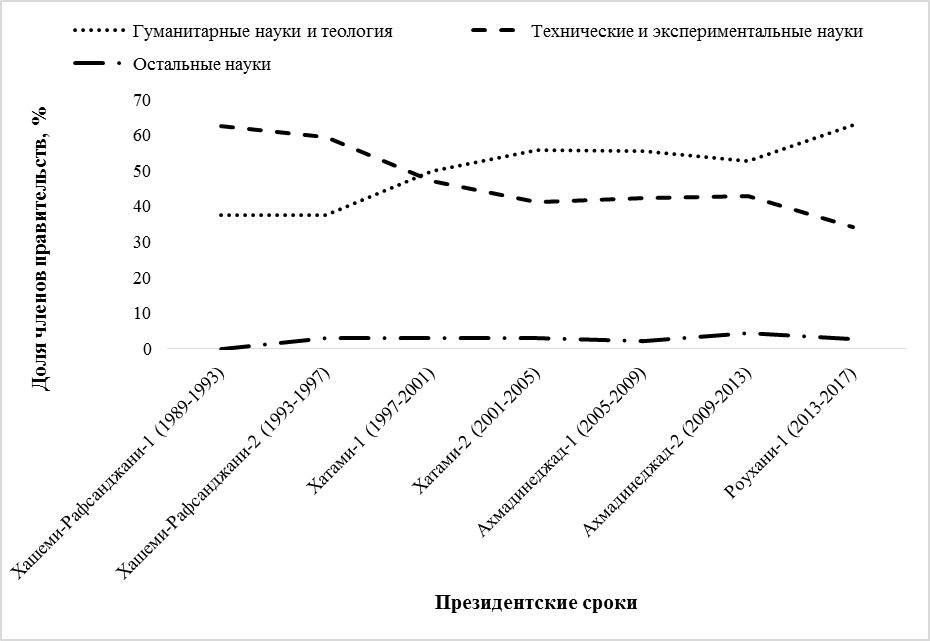

Рисунок 3. Специальности членов правительств Ирана по образованию, 1989–2017 гг.

Источник: адаптировано из [Boroujerdi, Rahimkhani, 2018, p. 161].

Источник: адаптировано из [Boroujerdi, Rahimkhani, 2018, p. 161].

Если укрупнить направления, разделив всех на условных «гуманитариев» (гуманитарные науки и теология) и «технарей» (естественные и экспериментальные науки, математика и инженерное дело), то можно выявить явную динамику увеличения количества членов правительств с гуманитарным образованием и уменьшения с техническим, что подтверждает указанные выше выводы (см. рис. 3). Такая динамика может быть объяснена постепенным переходом Ирана от индустриальной экономики к постиндустриальной, что ослабило необходимость в технических специалистах. Вместе с тем понимание логики работы рынка, переход в эпоху постпостмодерна [Jameson, 1991] требует от правящей элиты совершенно иной квалификации, в отличие от предыдущего периода [Тев, 2016].

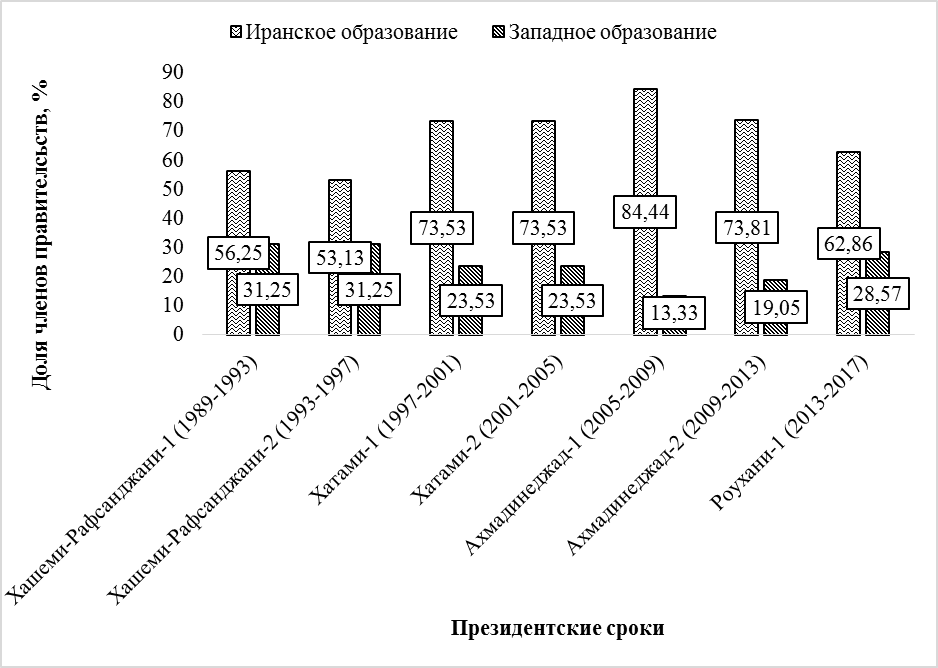

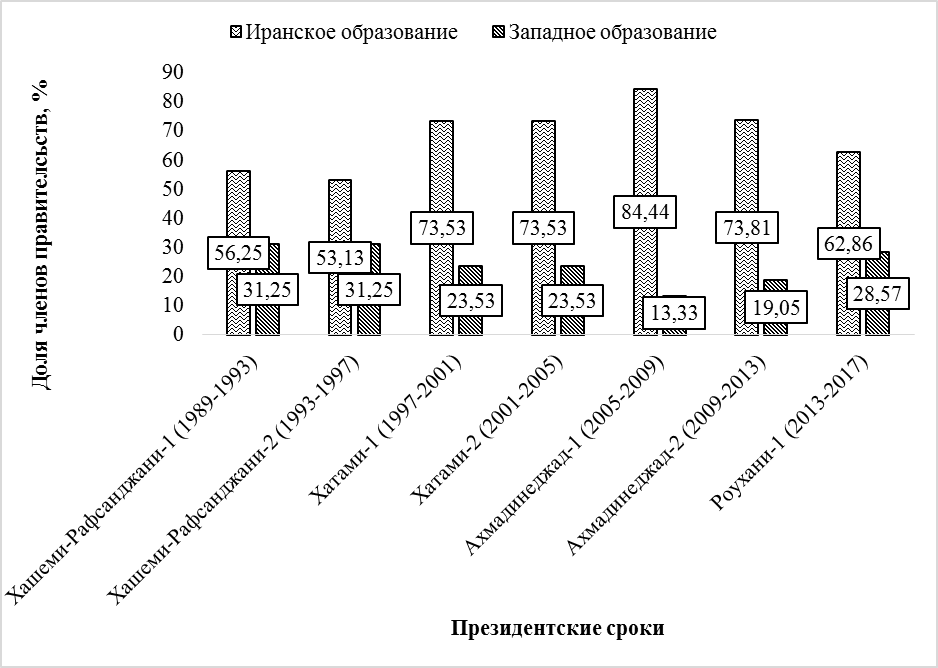

Рисунок 4. Место получения образования у членов правительств Ирана, 1989–2017 гг.

Источник: адаптировано из [Boroujerdi, Rahimkhani, 2018, p. 166]. Примечание: под иранским образованием подразумевается наличие высшего образования, полученного в любом из иранских университетов. Наличие западного образования означает наличие степени: бакалавра и/или магистра и/или PhD, полученной в любом из университетов Западной Европы, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи.

Источник: адаптировано из [Boroujerdi, Rahimkhani, 2018, p. 166]. Примечание: под иранским образованием подразумевается наличие высшего образования, полученного в любом из иранских университетов. Наличие западного образования означает наличие степени: бакалавра и/или магистра и/или PhD, полученной в любом из университетов Западной Европы, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи.

Ещё одним способом анализа образования элит является место его получения. В данной работе акцент делается на дихотомии Иран – Запад, т. к. это очень значимая проблема для самих иранцев с точки зрения функционирования политического режима в этой стране.

В большом количестве стран для правящей элиты важно место получения образования. В Европе и США следует отметить роль «Лиги плюща», высших школ, университетов уровня Оксфорда и Кембриджа или одного вуза, например Токийского университета в Японии или Национального автономного университета в Мексике [Brezis, 2010; Camp, 1976; Hartmann, 2007; Kerbo, McKinstry, 1995].

Вместе с тем нельзя недооценивать роль образования, полученного в развитых странах Запада. Во-первых, оно, как правило, выше по качеству, чем образование, полученное в развивающихся странах. Во-вторых, оно способствует формированию связей с представителями будущей национальной и международной элиты, особенно если обучение проходило в университетах уровня Сорбонны или Стэнфорда. В-третьих, это опыт жизни в другой стране, который также может быть полезен будущим управленцам. Кроме того, обучение в развитых странах может быть сигналом о личных качествах человека, т. к. попасть в хороший европейский или американский университет – очень сложная задача.

Члены иранских кабминов (см. рис. 4) с этой точки зрения характеризуются тем, что не менее 20% из них (кроме первого правительства Ахмадинеджада) имели подобного рода образование. Это свидетельствует об относительной высокой толерантности элиты к наличию в ней людей с образованием, полученным в формально враждебном лагере.

Также нельзя не отметить, что все министры на некоторых должностях всегда обладали западным образованием. Это касается должности министра иностранных дел. Такую ситуацию можно объяснить тем, что, поскольку иранской элите необходимо общаться с отрицательно настроенными по отношению к Ирану представителями развитых стран, лучше всего будет, если коммуникация будет обеспечиваться человеком, который там учился и может понять логику поведения противоположной стороны.

Ещё одним важным моментом является то, что не менее 50% министров имели иранское образование. При этом в периоды Хатами и Ахмадинеджада таковых было не менее 70% в составе правительств. Эта характеристика важна с точки зрения понимания проблем на уровне страны. Вместе с тем наличие только иранского образования способствует определённого рода изоляции управленцев от международного опыта.

Профессиональный состав элиты также важен по нескольким причинам. Во-первых, он влияет на непосредственное поведение её представителей. Во-вторых, профессия также влияет на сплочённость элиты и её легитимность, т. е. на то, насколько она представительна в социологическом плане [Matthews, 1984; Putnam, 1976].

Таблица 2. Профессии членов правительств Ирана до вступления в элиту, 1989–2017 гг. (%)

Источник: адаптировано из [Boroujerdi, Rahimkhani, 2018, p. 162].

Динамика профессионального состава (см. табл. 2) показывает влияние большой группы министров с бюрократическим прошлым, чья доля опустилась ниже 55% только во время первого срока Хашеми-Рафсанджани. Кроме того, в течение периода 1989–2013 гг. уменьшалось количество профессионалов и духовенства в составе кабминов Ирана. Ещё одним трендом являлось сохранение доли выходцев из научных кругов в правительстве – около 8–20% в течение 2013–2017 гг. – и резкое увеличение до 40% во время первого срока Хасана Роухани.

Следует также добавить, что в течение указанного периода в правительстве не было выходцев из бизнеса/Базара. Аранг Кешаварзиан в своём исследовании, основанном на многочисленных интервью, анализе документов, наблюдениях, на примере Тегеранского Базара, охватывающем периоды 1963–2005 гг., показал [Keshavarzian, 2007], что Базар был независимым игроком в шахский период, а базари играли важную роль как в событиях 1953 г., так и во время Исламской революции 1979/1980 гг. Однако после революции в связи с введением военной экономики Базар был частично смещён с рынка новыми игроками, возникшими на волне революционных преобразований. Кроме того, у Базара не было организации, представляющей его интересы внутри государства. В целом после Исламской революции Базар потерял политическое влияние внутри системы, был политически маргинализован и сильно ограничен в возможности мобилизоваться против государства3.

С другой стороны, многие чиновники являются частью кланов, которые создали свой капитал за счёт торговли [Мамедова, 2016, 2018], что также позволяет им косвенно представлять интересы бизнеса в правительстве.

Источник: адаптировано из [Boroujerdi, Rahimkhani, 2018, p. 162]

Если оставить для анализа две ключевые профессии с точки зрения доли представленных министров: бюрократия и наука, то вышеуказанные наблюдения подтвердятся (см. рис. 5). В течение 1989–2013 гг. доминирующей профессиональной группой являлись бюрократы, на втором месте были выходцы из науки. В период первого срока Хасана Роухани ситуация сменилась на обратную, и на уровне правительства большинством стали учёные.

Все остальные вместе взятые профессии колебались в диапазоне 25–28%. Соответственно такое профессиональное соотношение может быть объяснено тем, что в шахском Иране до Исламской революции 1979/1980 гг. бюрократия также играла большую роль, и революция не смогла её резко уменьшить [Farazmand, 1987; Nasr, 2000]. Что касается учёных, то они относятся к более широкой группе интеллектуалов, которые играли значимую роль в политике Ирана начиная, как минимум, с 1960-х гг [Kamrava, 2008; Rakel, 2008].

Шиитское духовенство, несмотря на большое количество внутренних расколов, является относительно единой корпорацией [Schahgaldian, 1990]. Оно объединено практиками типа такия, которые непосредственно связаны с паттернами политического поведения и инструментами политического управления.

Шиитское духовенство в составе кабинета министров может быть значимым, так как оно отвечает за стратегическое принятие решений в Иране, исходя из дизайна политической системы [Tamadonfar, 2001]. Ряд ключевых политических институтов могут быть только клерикальными: Верховный руководитель, Совет экспертов (де-факто). Кроме того, Наблюдательный совет из 12 человек должен включать 6 юристов-клириков. Присутствие духовенства в правительстве может отражать влияние этой группы на президента и парламент, а также на политическую систему в целом.

Вместе с тем наличие духовенства в административной элите может быть индикатором сплочённости элит, принадлежности к единому цеху. Несмотря на высокий уровень фракционализации, эта группа относительно едина [Rakel, 2008].

КСИР является одной из самых влиятельных организаций Ирана [Najdi, Karim, 2012]. Будучи военным институтом, он также вовлекает в себя множество гражданских компаний. Кроме того, из него вышло большое количество ветеранов, которые присутствуют на всех уровнях управления в Иране [Forozan, Shahi, 2017]. Несмотря на наличие ряда противоречий и расколов внутри КСИР, ветераны этой организации являются относительно единой корпорацией, которую объединяют ирано-иракская война и общие традиции [Najdi, Karim, 2012]. Соответственно определение представленности ветеранов КСИР позволит как выявить относительную сплочённость элиты, так и оценить, насколько эта организация влияет на решения правительства изнутри.

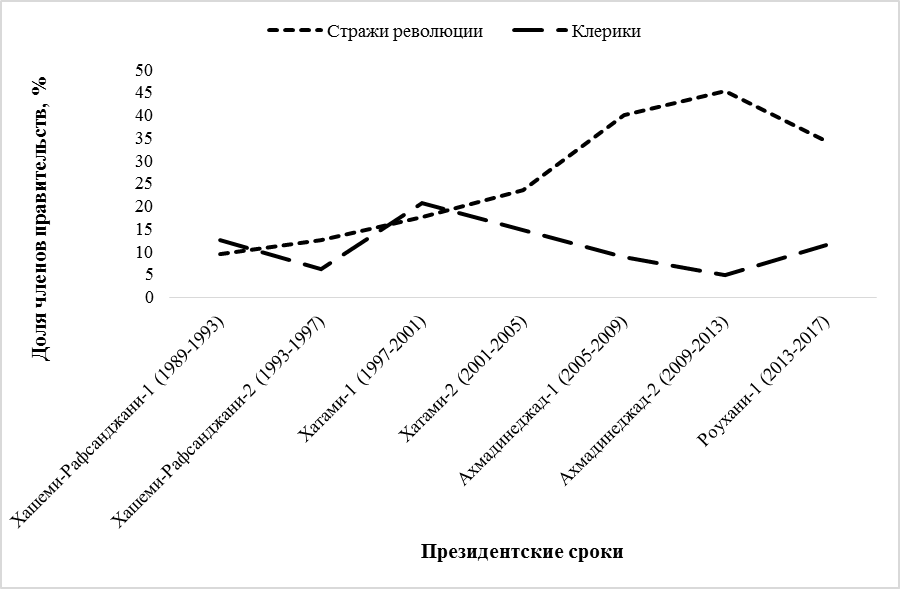

Рисунок 6. Духовенство и ветераны КСИР среди членов правительств Ирана, 1989–2017 гг.

Источник: адаптировано из [Boroujerdi, Rahimkhani, 2018, p. 165].

Динамика состава правительств (см. рис. 6) показывает, что в 1989–2001 гг. доля духовенства и ветеранов КСИР в правительстве постоянно медленно росла, с ~10% до ~20%. Разделение траекторий происходит во время второго срока Хатами. В этот период доля духовенства в правительстве начинает уменьшаться, и этот тренд достигает своего пика во время второго срока Махмуда Ахмадинеджада, когда она составила около 5%. Во время первого срока Роухани она выросла до 11%. В свою очередь, параллельно начинает расти доля ветеранов КСИР. Она достигает 40% в период первого срока Ахмадинеджада и 45% во время второго. При Хасане Роухани она уменьшается до 34%.

Эта динамика позволяет зафиксировать три периода отношений между духовенством и КСИР внутри правительства: одновременное усиление духовенства и КСИР (1989–2001), параллельное ослабление духовенства и усиление КСИР (2001–2013), одновременное усиление духовенства и ослабление КСИР (2013–2017).

Благодаря такой периодизации также можно предположить, как выстраивались отношения между Корпусом стражей и духовенством в правительстве: от партнёрства в 1989–2001 гг. к конкуренции в 2001–2017 гг. При этом поначалу (2001–2013) явно сильнее были стражи революции, однако с 2013 г. духовенство начало постепенно возвращать отнятые у себя позиции.

Географическое происхождение членов правительств также является значимым фактором для объяснения внутриэлитной динамики. Во-первых, оно отражает качество социальных лифтов, так как если в правительство попадает выходец из провинции, то, скорее всего, они работают. Наряду с этим оно также позволяет относительную связанность элит.

Рисунок 7. Происхождение членов правительств Ирана по провинциям, 1989–2017 гг.

Источник: адаптировано из [Boroujerdi, Rahimkhani, 2018, p. 164–165]. Примечание: во время первого срока Хашеми-Рафсанджани (1989–1993) первой провинцией по происхождению доли членов правительств был Исфахан. Во время всех остальных сроков всех остальных президентов первой провинцией был Тегеран. Во время первого срока Хашеми-Рафсанджани (1989–1993) второй провинцией по происхождению доли членов правительств был Тегеран; во время второго срока Ахмадинеджада (2009–2013) вторыми провинциями были две: Фарс и Мазендаран. Во время всех остальных сроков остальных президентов второй провинцией был Исфахан.

Источник: адаптировано из [Boroujerdi, Rahimkhani, 2018, p. 164–165]. Примечание: во время первого срока Хашеми-Рафсанджани (1989–1993) первой провинцией по происхождению доли членов правительств был Исфахан. Во время всех остальных сроков всех остальных президентов первой провинцией был Тегеран. Во время первого срока Хашеми-Рафсанджани (1989–1993) второй провинцией по происхождению доли членов правительств был Тегеран; во время второго срока Ахмадинеджада (2009–2013) вторыми провинциями были две: Фарс и Мазендаран. Во время всех остальных сроков остальных президентов второй провинцией был Исфахан.

Соответственно данные результаты показывают, что в целом региональная представленность сохранялась примерно на одном и том же уровне в течение всего срока, колеблясь на уровне 50–54%. Единственным исключением является первое правительство Ахмадинеджада, где она выросла до 66%.

С точки зрения конкретных регионов ситуация также относительно стабильная. В 1993–2013 и 2013–2017 гг. первыми и вторыми провинциям по количеству членов правительств, были Тегеран и Исфахан. Доля Тегерана стабильно составляла 22–26%, доля Исфахана – 11–17%. Двумя серьёзными исключениями являются первое правительство Хашеми-Рафсанджани и второе правительство Ахмадинеджада. Оба их нельзя объяснить с точки зрения происхождения самих президентов, так как с точки зрения представительства доминировали не те регионы, в которых они родились, учились или работали.

Во время первого срока Хашеми-Рафсанджани первой провинцией был Исфахан (25%), а второй – Тегеран (15.6%). Причину такого соотношения на данный момент объяснить трудно, и это материал для дальнейшего исследования.

Во время второго срока Махмуда Ахмадинеджада вторыми регионами по представленности оказались сразу две провинции: Фарси и Мазендаран (по 9.5%). Скорее всего, такая динамика связана с постэлекторальными протестами 2009 г. и с необходимостью показать, что в принятие решений включены выходцы не только из двух ключевых городов страны, но и из других регионов.

Несмотря на ряд ограничений, связанных прежде всего с труднодоступностью данных, широкой постановкой вопроса, а также отдельными проблемами интерпретации, анализ, проведённый в данной статье, позволяет сделать следующие выводы:

– с 1993 г. произошла институционализация фракций внутри правительства, при этом на период Ахмадинеджада пришлось максимальное её снижение;

– с точки зрения политических взглядов каждый президент составлял коалицию под себя: при относительно умеренных Рафсанджани и Роухани она была широкой, включая в себя представителей всех основных групп. При последовательных сторонниках одной фракции: реформаторе Хатами и неоконсерваторе Ахмадинеджаде, коалиции почти целиком исключали представителей оппозиционной им группы;

– по специализациям членов кабминов по образованию в течение 1989–2017 гг. произошёл сдвиг от технических наук к гуманитарным. Первый переход пришёлся на первый срок Хатами, когда соотношение стало составлять приблизительно 40:55, второй – на первый срок Роухани, когда соотношение изменилось на 30:60. Кроме того, в правительствах почти всегда присутствовало 20–30% человек с каким-либо западным образованием, за исключением первого срока Ахмадинеджада. Доля высших чиновников только с одним иранским образованием колебалась от 53 до 84%, не опускаясь ниже;

– по профессиональным характеристикам в течение анализируемого периода почти всё время первым по важности источником рекрутирования была бюрократия (около 50–65%), а на втором месте почти всегда находились научные круги (12–20%). Эта тенденция изменилась только во время первого срока Роухани, когда доля бюрократов уменьшилась до 31%, а доля учёных выросла до 43%. Остальные профессиональные группы, несмотря на краткосрочное получение второго после бюрократии места, не могли его долго сохранять;

– клерикализация правительств была ограниченной, колеблясь около 5–12%, пиковое значение составляло 20% во время первого срока Хатами;

– рост милитаризации кабинетов министров в течение почти всего исследуемого периода. Доля выходцев из КСИР достигала 45% в период второго срока Ахмадинеджада. Относительное уменьшение доли военных началось только во время первого срока Хасана Роухани;

– представленность членов правительств по происхождению из определенных провинций сохранялась примерно на одном уровне в течение изучаемого периода. Исключениями являются оба срока Махмуда Ахмадинеджада, который, скорее всего, усилил регионы по политическим причинам, особенно после протестов 2009 г.

Обзорный характер исследования позволил выявить относительно устойчивые тенденции, которые сохранялись в рамках иранских кабинетов министров в 1989–2017 гг. Данное выявление играет большую роль для объяснения логики поведения иранских элит, так как источники рекрутирования могут быть значимы с точки зрения влияния на ценности, аттитюды и поведение. В частности, наличие образования, полученного на Западе, может быть позитивно связано с широтой взглядов и открытостью новому, что влияет на общий уровень экономической и политической либеральности правительств. Выходцы из КСИР, будучи бывшими военными, скорее всего, будут склонны к более жёстким решениям. Учёные, вследствие наличия навыка строить рациональную дискуссию, будут более склонны к принятию продуманных решений. Однако данные утверждения являются гипотезами, для проверки которых требуются отдельные исследования.

Основной проблемой данного исследования является социальный состав кабинетов министров в Иране в 1989–2017 гг. Иран в данном случае представляет особый интерес по следующим причинам. Во-первых, в нём доминирующую роль играет фундаменталистское шиитское духовенство. В дополнение к этому в иранском публичном языке значимую роль играет термин Westoxification (перс. غربزدگی), отсылающий к восхищению западной культурой в противовес иранской с негативным оттенком [Hanson, 2009].

Несмотря на это, в правительстве также на высших постах присутствуют технократы, получившие образование в Европе или США. Типичным примером этого является доктор Парвиз Давуди, получивший степень PhD по экономике в 1981 г. в Государственном университете Айовы, а в 2005 г. назначенный первым вице-президентом в правительстве Махмуда Ахмадинеджада. А в первом правительстве Хасана Роухани министров со степенью PhD американских университетов было больше, чем в правительстве Барака Обамы [Golkar, 2016]. Наличие таких сложных отношений на уровне идеологии и управления внутри политического режима делает вопрос о том, кем являются члены правительства, важным для понимания организации политической власти в стране.

Период 1989–2017 гг. был выбран, так ка. в 1979–1989 гг. сменилось семь правительств с разной структурой и составами, пять из которых пришлось на период 1979–1981 гг. При этом три правительства были переходными. Кроме того, в 1980–1988 гг. Иран вёл войну с Ираком. В 1988–1989 гг., в свою очередь, произошло три события, определивших структуру политической системы Ирана, действующую до текущего момента. Во-первых, это окончание ирано-иракской войны, которая оказала огромное влияние на дальнейшее развитие Ирана [Alnasrawi, 1986]. Во-вторых, это конституционная реформа 1989 г., проведённая через референдум. Согласно ей, упразднялся пост премьер-министра, все его полномочия передавались президенту [Milani, 1993]. В-третьих, это смерть аятоллы Хомейни и переход власти к аятолле Хаменеи (1989 г.). В целом после этих событий страна вступила в период Термидора, т.е. революция как таковая закончилась [Mozaffari, 1993]1. Следует также отметить, что в Иране Правительство выполняет административно-управленческие функции, а не занимается стратегическим планированием (ст. 60, 110, 113 Конституции Ирана [The Constitution of the Islamic Republic of Iran (1989 Edition), 2014]).

1. Тем не менее, с точки зрения официальной идеологии и науки, внутри самого Ирана революция продолжается.

Анализируемой частью правящей элиты в данном исследовании являются члены кабинетов министров Ирана: вице-президенты, министры, главы служб. Основными источниками послужили данные, представленные в справочнике ‘Postrevolutionary Iran. A Political Handbook’ [Boroujerdi, Rahimkhani, 2018], а также данные из открытых источников. В выборку попали все 274 министра и вице-президента из всех 7 правительств Ирана с 1989 г.: двух правительств Акбара Хашеми-Рафсанджани, двух правительств Мохаммада Хатами, двух правительств Махмуда Ахмадинеджада, одного правительства Хасана Роухани.

Основные характеристики членов правительств, которые будут охвачены в данном исследовании: фракционная принадлежность, образование (область исследования и место получения образования), профессия до вхождения в состав элиты, принадлежность к духовенству и ветеранский статус в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР), провинция происхождения.

Данное исследование носит обзорный характер, поэтому оно не претендует на высокий уровень детализации. Вместе с тем указанный подход позволяет выявить основные тенденции в изменении состава административной элиты на уровне кабинетов министров Ирана в 1989–2017 гг.

ТЕОРИИ РЕКРУТИРОВАНИЯ ЭЛИТ

Классическая теория рекрутирования элит, предложенная Робертом Патнэмом, Б. Рокман, Л. Эбербахом [Aberbach, Putnam, Rockman, 1981], предполагает существование двух моделей рекрутирования: гильдийной и антрепренёрской (предпринимательской). Гильдийная основана на долгом обучении перед входом в состав элиты, а предпринимательская позволяет войти в элиту через не господствующие на данный момент элитные институты.

Модель рекрутирования состоит из четырёх элементов: каналов (партии, МСУ, армия), механизмов (родство, лояльность, компетентность), бассейна (социальные группы) рекрутирования, карьерных траекторий («шаги для достижения политической позиции или статуса») [Cohan, 1973, p. 213]).

Ряд сравнительных исследований показал, что для каждой страны с точки зрения рекрутирования элиты в высшую исполнительную власть ведущую роль играют свои специфические факторы [Blondel, Thiébault, 1991; Page, Wright, 1999; Dowding, Dumon, 2014; Тев, 2016]. Работы, анализирующие материал стран Ближнего и Среднего Востока [Szyliowicz, 1971; Faksh, 1976; Assiri, Al-Monoufi, 1988; Sayari, Bilgin, 2011], показали большую роль патримониализма и наличие очень ограниченных возможностей для входа в элиту со стороны тех, кто никогда в ней не был. Также следует отметить значимую роль армии и происхождения с точки зрения возможности попасть в правящую элиту стран БСВ.

Существует ряд исследований иранской элиты, однако они посвящены либо структуре власти [Buchta, 2000], либо внутриэлитным идеологическим [Akhavi, 1987; Malek, 1989; Behrooz, 1991; Rakel, 2008, 2009], структурным [Golkar, 2016] и клановым [Мамедова, 2016, 2018] размежеваниям. Вторая группа исследований также дополняется работами по интеллектуальным группам внутри иранской элиты [Khosrokhavar, 2001, Kamrava, 2008]. Кроме того, можно отметить работы, частично анализирующие депутатский корпус иранских парламентов [Vakili-Zad, 1994; Alem, 2011; Harris, 2017]. Часть исследований посвящена влиянию политической культуры политических элит на национальную идентичность [Alehi, 1384/2006] или развитие [Ahmadi, Asadi, 1396/2017]. При этом ни одно из этих исследований не охватывало как административную элиту целиком, так и кабинеты министров в частности. Данная работа направлена на восполнение этого пробела.

ФРАКЦИОННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Одной из ключевых характеристик любого представителя элиты является принадлежность к той или иной политической партии. Как было сказано выше, в силу того, что в Иране более важную роль играет фракционная принадлежность, в данной статье будет анализироваться именно она, в отличие от партийной принадлежности.

Рисунок 1. Наличие принадлежности к политическим фракциям в иранских кабинетах министров, 1989–2017 гг.

Источник: авторская база данных.

Источник: авторская база данных.Как показывает рисунок 1, в течение первого срока Хашеми-Рафсанджани в кабмине количество министров, аффилированных с какой-либо фракцией, составляло 10%. Во все последующие периоды, кроме первого срока Ахмадинеджада, доля министров с фракционной аффилиацией составляла не менее 40%. Такую динамику можно объяснить институционализацией фракционалистской системы в Иране, в результате которой появилось большое количество партий или движений, соотносимых с несколькими фракциям (реформаторы, консерваторы) [Razavi, 2010]. Резкое уменьшение доли аффилированых министров в период первого правительства Ахмадинеджада может быть трактовано как популистский ход с его стороны, связанный с тем, что он, будучи консерватором, занял место, которое 16 лет до него занимали умеренные президенты или реформаторы. Соответственно, чтобы минимизировать вероятность конфликтов, он решил дефракционализировать состав кабмина страны.

Рисунок 2. Фракционная принадлежность в кабинетах министров Ирана, 1989–2017 гг.

Источник: авторская база данных. Примечание: в период первого срока Хасана Роухани также присутствовала фракция прагматиков (18.42%).

Источник: авторская база данных. Примечание: в период первого срока Хасана Роухани также присутствовала фракция прагматиков (18.42%).Более детальный анализ на уровне конкретных фракций (см. рис. 2) позволяет уточнить сделанные выше выводы. Во-первых, можно отметить существование разных коалиций в разные периоды: независимые + реформаторы и прагматики2 + консерваторы (правительства Хашеми-Рафсанджани), независимые + реформаторы (правительства Хатами), независимые + военные + консерваторы (правительства Ахмадинеджада), независимые + реформаторы + прагматики (правительства Роухани).

2. Реформаторы и прагматики были очень близки по своим взглядам [Rakel, 2008, р. 68–79], поэтому они рассматриваются как единая группа.

Как можно заметить, эти коалиции целиком соответствуют президентам, находящимся в данный момент на посту. Каждый президент создавал свою коалицию для решения задач, которые были оставлены ему в наследство в предыдущий период. Нельзя не отметить, что ни Мохаммад Хатами, ни Махмуд Ахмадинеджад практически не включали в свои кабинеты министров представителей противоборствующей с ними фракции. Таким образом, с точки зрения фракционной принадлежности кабмины Ирана в 1989–2017 гг. соответствовали политической принадлежности президентов, которые их создавали.

ОБРАЗОВАНИЕ

В формировании поведения политической элиты большую роль с точки зрения проводимой ею политики также играет образование. Исследования, проведённые в США и Европе [Ladd, Lipset, 1972; Putnam, 1977], показали, что политическая элита с разным типом образования ведёт себя по-разному. Вместе с тем техническое и экономическое образование способствует более консервативному поведению в отличие от права, социальных и гуманитарных наук.

Таблица 1. Специальности членов правительств Ирана по образованию, 1989–2017 гг.

| Правительство | Экспериментальные и медицинские науки | Гуманитарные науки | Математика и инженерное дело | Военные науки | Тео-логия | Неизвестно | Общее количество членов правительств |

| Акбар Хашеми-Рафсанджани-1 (1989–1993) | 15.6 | 28.1 | 46.9 | 0 | 9.4 | 0 | 32 |

| Акбар Хашеми-Рафсанджани-2 (1993–1997) | 9.4 | 31.3 | 50 | 0 | 6.3 | 3.1 | 32 |

| Мохаммад Хатами-1 (1997–2001) | 8.8 | 35.3 | 38.2 | 2.9 | 14.7 | 0 | 34 |

| Мохаммад Хатами-2 (2001–2005) | 11.8 | 47.1 | 29.4 | 2.9 | 8.8 | 0 | 34 |

| Махмуд Ахмадинеджад-1 (2005–2009) | 8.9 | 48.9 | 33.3 | 2.2 | 6.7 | 0 | 45 |

| Махмуд Ахмадинеджад-2 (2009–2013) | 11.9 | 40.9 | 31 | 0 | 11.9 | 4.8 | 42 |

| Хасан Роухани-1 (2013–2017) | 8.6 | 54.3 | 25.7 | 0 | 8.6 | 2.9 | 35 |

Анализ образования иранской элиты (см. табл. 1) показывает, наличие тренда на постепенное увеличение доли членов правительств с гуманитарным образованием (от 28 до 54%) и уменьшением – с образованием в области математики и инженерии (от 46 до 25%). Доля министров с теологическим образованием и образованием в области экспериментальных и естественных наук сохраняется примерно на одном и том же уровне, колеблясь в диапазоне 8–12%.

Также необходимо отметить наличие небольшого количества людей с военным образованием в составе правительств Хатами и первого правительства Ахмадинеджада (около 2.5%). Военное образование может способствовать более жёстким решениям и более низкому навыку ведения диалога с несогласными. Кроме того, элита с военным образованием может быть более радикальной в своих воззрениях. Однако это только гипотезы, которые нуждаются в дальнейшей проверке.

Рисунок 3. Специальности членов правительств Ирана по образованию, 1989–2017 гг.

Источник: адаптировано из [Boroujerdi, Rahimkhani, 2018, p. 161].

Источник: адаптировано из [Boroujerdi, Rahimkhani, 2018, p. 161].Если укрупнить направления, разделив всех на условных «гуманитариев» (гуманитарные науки и теология) и «технарей» (естественные и экспериментальные науки, математика и инженерное дело), то можно выявить явную динамику увеличения количества членов правительств с гуманитарным образованием и уменьшения с техническим, что подтверждает указанные выше выводы (см. рис. 3). Такая динамика может быть объяснена постепенным переходом Ирана от индустриальной экономики к постиндустриальной, что ослабило необходимость в технических специалистах. Вместе с тем понимание логики работы рынка, переход в эпоху постпостмодерна [Jameson, 1991] требует от правящей элиты совершенно иной квалификации, в отличие от предыдущего периода [Тев, 2016].

Рисунок 4. Место получения образования у членов правительств Ирана, 1989–2017 гг.

Источник: адаптировано из [Boroujerdi, Rahimkhani, 2018, p. 166]. Примечание: под иранским образованием подразумевается наличие высшего образования, полученного в любом из иранских университетов. Наличие западного образования означает наличие степени: бакалавра и/или магистра и/или PhD, полученной в любом из университетов Западной Европы, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи.

Источник: адаптировано из [Boroujerdi, Rahimkhani, 2018, p. 166]. Примечание: под иранским образованием подразумевается наличие высшего образования, полученного в любом из иранских университетов. Наличие западного образования означает наличие степени: бакалавра и/или магистра и/или PhD, полученной в любом из университетов Западной Европы, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи.Ещё одним способом анализа образования элит является место его получения. В данной работе акцент делается на дихотомии Иран – Запад, т. к. это очень значимая проблема для самих иранцев с точки зрения функционирования политического режима в этой стране.

В большом количестве стран для правящей элиты важно место получения образования. В Европе и США следует отметить роль «Лиги плюща», высших школ, университетов уровня Оксфорда и Кембриджа или одного вуза, например Токийского университета в Японии или Национального автономного университета в Мексике [Brezis, 2010; Camp, 1976; Hartmann, 2007; Kerbo, McKinstry, 1995].

Вместе с тем нельзя недооценивать роль образования, полученного в развитых странах Запада. Во-первых, оно, как правило, выше по качеству, чем образование, полученное в развивающихся странах. Во-вторых, оно способствует формированию связей с представителями будущей национальной и международной элиты, особенно если обучение проходило в университетах уровня Сорбонны или Стэнфорда. В-третьих, это опыт жизни в другой стране, который также может быть полезен будущим управленцам. Кроме того, обучение в развитых странах может быть сигналом о личных качествах человека, т. к. попасть в хороший европейский или американский университет – очень сложная задача.

Члены иранских кабминов (см. рис. 4) с этой точки зрения характеризуются тем, что не менее 20% из них (кроме первого правительства Ахмадинеджада) имели подобного рода образование. Это свидетельствует об относительной высокой толерантности элиты к наличию в ней людей с образованием, полученным в формально враждебном лагере.

Также нельзя не отметить, что все министры на некоторых должностях всегда обладали западным образованием. Это касается должности министра иностранных дел. Такую ситуацию можно объяснить тем, что, поскольку иранской элите необходимо общаться с отрицательно настроенными по отношению к Ирану представителями развитых стран, лучше всего будет, если коммуникация будет обеспечиваться человеком, который там учился и может понять логику поведения противоположной стороны.

Ещё одним важным моментом является то, что не менее 50% министров имели иранское образование. При этом в периоды Хатами и Ахмадинеджада таковых было не менее 70% в составе правительств. Эта характеристика важна с точки зрения понимания проблем на уровне страны. Вместе с тем наличие только иранского образования способствует определённого рода изоляции управленцев от международного опыта.

ПРОФЕССИЯ

Профессиональный состав элиты также важен по нескольким причинам. Во-первых, он влияет на непосредственное поведение её представителей. Во-вторых, профессия также влияет на сплочённость элиты и её легитимность, т. е. на то, насколько она представительна в социологическом плане [Matthews, 1984; Putnam, 1976].

Таблица 2. Профессии членов правительств Ирана до вступления в элиту, 1989–2017 гг. (%)

| Правительство | Наука, % | Духовенство, % | Военные, % | Бюрократия, % | Профессионалы (врачи, юристы, инженеры) % | Неизвестно, % |

| Акбар Хашеми-Рафсанджани-1 (1989–1993) | 12.5 | 9.4 | 3.1 | 53.1 | 18.8 | 3.1 |

| Акбар Хашеми-Рафсанджани-2 (1993–1997) | 12.5 | 6.3 | 3.1 | 59.4 | 12.5 | 6.3 |

| Мохаммад Хатами-1 (1997–2001) | 20.6 | 11.8 | 5.9 | 52.9 | 8.8 | 0 |

| Мохаммад Хатами-2 (2001–2005) | 8.8 | 8.8 | 5.9 | 64.7 | 11.8 | 0 |

| Махмуд Ахмадинеджад-1 (2005–2009) | 17.8 | 2.2 | 20 | 55.6 | 2.2 | 2.2 |

| Махмуд Ахмадинеджад-2 (2009–2013) | 21.4 | 2.4 | 14.3 | 57.1 | 0 | 4.8 |

| Хасан Роухани-1 (2013–2017) | 42.9 | 8.6 | 11.4 | 31.4 | 5.7 | 0 |

Источник: адаптировано из [Boroujerdi, Rahimkhani, 2018, p. 162].

Динамика профессионального состава (см. табл. 2) показывает влияние большой группы министров с бюрократическим прошлым, чья доля опустилась ниже 55% только во время первого срока Хашеми-Рафсанджани. Кроме того, в течение периода 1989–2013 гг. уменьшалось количество профессионалов и духовенства в составе кабминов Ирана. Ещё одним трендом являлось сохранение доли выходцев из научных кругов в правительстве – около 8–20% в течение 2013–2017 гг. – и резкое увеличение до 40% во время первого срока Хасана Роухани.

Следует также добавить, что в течение указанного периода в правительстве не было выходцев из бизнеса/Базара. Аранг Кешаварзиан в своём исследовании, основанном на многочисленных интервью, анализе документов, наблюдениях, на примере Тегеранского Базара, охватывающем периоды 1963–2005 гг., показал [Keshavarzian, 2007], что Базар был независимым игроком в шахский период, а базари играли важную роль как в событиях 1953 г., так и во время Исламской революции 1979/1980 гг. Однако после революции в связи с введением военной экономики Базар был частично смещён с рынка новыми игроками, возникшими на волне революционных преобразований. Кроме того, у Базара не было организации, представляющей его интересы внутри государства. В целом после Исламской революции Базар потерял политическое влияние внутри системы, был политически маргинализован и сильно ограничен в возможности мобилизоваться против государства3.

3. Более детальный анализ см.: [Keshavarzian, 2007]. Автор провёл очень детальное исследование, посвящённое изменению роли базара в Иране начиная с Белой революции и заканчивая отставкой Мохаммада Хатами. К сожалению, в рамках данной статьи привести все ключевые аргументы не представляется возможным, так как объём комментария составит значительную часть самой статьи.

С другой стороны, многие чиновники являются частью кланов, которые создали свой капитал за счёт торговли [Мамедова, 2016, 2018], что также позволяет им косвенно представлять интересы бизнеса в правительстве.

Рисунок 5. Профессиональная принадлежность до вступления в элиту членов правительств Ирана, 1989–2017 гг.

Источник: адаптировано из [Boroujerdi, Rahimkhani, 2018, p. 162]

Если оставить для анализа две ключевые профессии с точки зрения доли представленных министров: бюрократия и наука, то вышеуказанные наблюдения подтвердятся (см. рис. 5). В течение 1989–2013 гг. доминирующей профессиональной группой являлись бюрократы, на втором месте были выходцы из науки. В период первого срока Хасана Роухани ситуация сменилась на обратную, и на уровне правительства большинством стали учёные.

Все остальные вместе взятые профессии колебались в диапазоне 25–28%. Соответственно такое профессиональное соотношение может быть объяснено тем, что в шахском Иране до Исламской революции 1979/1980 гг. бюрократия также играла большую роль, и революция не смогла её резко уменьшить [Farazmand, 1987; Nasr, 2000]. Что касается учёных, то они относятся к более широкой группе интеллектуалов, которые играли значимую роль в политике Ирана начиная, как минимум, с 1960-х гг [Kamrava, 2008; Rakel, 2008].

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ДУХОВЕНСТВУ И СЛУЖБА В КСИР

Шиитское духовенство, несмотря на большое количество внутренних расколов, является относительно единой корпорацией [Schahgaldian, 1990]. Оно объединено практиками типа такия, которые непосредственно связаны с паттернами политического поведения и инструментами политического управления.

Шиитское духовенство в составе кабинета министров может быть значимым, так как оно отвечает за стратегическое принятие решений в Иране, исходя из дизайна политической системы [Tamadonfar, 2001]. Ряд ключевых политических институтов могут быть только клерикальными: Верховный руководитель, Совет экспертов (де-факто). Кроме того, Наблюдательный совет из 12 человек должен включать 6 юристов-клириков. Присутствие духовенства в правительстве может отражать влияние этой группы на президента и парламент, а также на политическую систему в целом.

Вместе с тем наличие духовенства в административной элите может быть индикатором сплочённости элит, принадлежности к единому цеху. Несмотря на высокий уровень фракционализации, эта группа относительно едина [Rakel, 2008].

КСИР является одной из самых влиятельных организаций Ирана [Najdi, Karim, 2012]. Будучи военным институтом, он также вовлекает в себя множество гражданских компаний. Кроме того, из него вышло большое количество ветеранов, которые присутствуют на всех уровнях управления в Иране [Forozan, Shahi, 2017]. Несмотря на наличие ряда противоречий и расколов внутри КСИР, ветераны этой организации являются относительно единой корпорацией, которую объединяют ирано-иракская война и общие традиции [Najdi, Karim, 2012]. Соответственно определение представленности ветеранов КСИР позволит как выявить относительную сплочённость элиты, так и оценить, насколько эта организация влияет на решения правительства изнутри.

Рисунок 6. Духовенство и ветераны КСИР среди членов правительств Ирана, 1989–2017 гг.

Источник: адаптировано из [Boroujerdi, Rahimkhani, 2018, p. 165].

Динамика состава правительств (см. рис. 6) показывает, что в 1989–2001 гг. доля духовенства и ветеранов КСИР в правительстве постоянно медленно росла, с ~10% до ~20%. Разделение траекторий происходит во время второго срока Хатами. В этот период доля духовенства в правительстве начинает уменьшаться, и этот тренд достигает своего пика во время второго срока Махмуда Ахмадинеджада, когда она составила около 5%. Во время первого срока Роухани она выросла до 11%. В свою очередь, параллельно начинает расти доля ветеранов КСИР. Она достигает 40% в период первого срока Ахмадинеджада и 45% во время второго. При Хасане Роухани она уменьшается до 34%.

Эта динамика позволяет зафиксировать три периода отношений между духовенством и КСИР внутри правительства: одновременное усиление духовенства и КСИР (1989–2001), параллельное ослабление духовенства и усиление КСИР (2001–2013), одновременное усиление духовенства и ослабление КСИР (2013–2017).

Благодаря такой периодизации также можно предположить, как выстраивались отношения между Корпусом стражей и духовенством в правительстве: от партнёрства в 1989–2001 гг. к конкуренции в 2001–2017 гг. При этом поначалу (2001–2013) явно сильнее были стражи революции, однако с 2013 г. духовенство начало постепенно возвращать отнятые у себя позиции.

ПРОВИНЦИИ

Географическое происхождение членов правительств также является значимым фактором для объяснения внутриэлитной динамики. Во-первых, оно отражает качество социальных лифтов, так как если в правительство попадает выходец из провинции, то, скорее всего, они работают. Наряду с этим оно также позволяет относительную связанность элит.

Рисунок 7. Происхождение членов правительств Ирана по провинциям, 1989–2017 гг.

Источник: адаптировано из [Boroujerdi, Rahimkhani, 2018, p. 164–165]. Примечание: во время первого срока Хашеми-Рафсанджани (1989–1993) первой провинцией по происхождению доли членов правительств был Исфахан. Во время всех остальных сроков всех остальных президентов первой провинцией был Тегеран. Во время первого срока Хашеми-Рафсанджани (1989–1993) второй провинцией по происхождению доли членов правительств был Тегеран; во время второго срока Ахмадинеджада (2009–2013) вторыми провинциями были две: Фарс и Мазендаран. Во время всех остальных сроков остальных президентов второй провинцией был Исфахан.

Источник: адаптировано из [Boroujerdi, Rahimkhani, 2018, p. 164–165]. Примечание: во время первого срока Хашеми-Рафсанджани (1989–1993) первой провинцией по происхождению доли членов правительств был Исфахан. Во время всех остальных сроков всех остальных президентов первой провинцией был Тегеран. Во время первого срока Хашеми-Рафсанджани (1989–1993) второй провинцией по происхождению доли членов правительств был Тегеран; во время второго срока Ахмадинеджада (2009–2013) вторыми провинциями были две: Фарс и Мазендаран. Во время всех остальных сроков остальных президентов второй провинцией был Исфахан.Соответственно данные результаты показывают, что в целом региональная представленность сохранялась примерно на одном и том же уровне в течение всего срока, колеблясь на уровне 50–54%. Единственным исключением является первое правительство Ахмадинеджада, где она выросла до 66%.

С точки зрения конкретных регионов ситуация также относительно стабильная. В 1993–2013 и 2013–2017 гг. первыми и вторыми провинциям по количеству членов правительств, были Тегеран и Исфахан. Доля Тегерана стабильно составляла 22–26%, доля Исфахана – 11–17%. Двумя серьёзными исключениями являются первое правительство Хашеми-Рафсанджани и второе правительство Ахмадинеджада. Оба их нельзя объяснить с точки зрения происхождения самих президентов, так как с точки зрения представительства доминировали не те регионы, в которых они родились, учились или работали.

Во время первого срока Хашеми-Рафсанджани первой провинцией был Исфахан (25%), а второй – Тегеран (15.6%). Причину такого соотношения на данный момент объяснить трудно, и это материал для дальнейшего исследования.

Во время второго срока Махмуда Ахмадинеджада вторыми регионами по представленности оказались сразу две провинции: Фарси и Мазендаран (по 9.5%). Скорее всего, такая динамика связана с постэлекторальными протестами 2009 г. и с необходимостью показать, что в принятие решений включены выходцы не только из двух ключевых городов страны, но и из других регионов.

Несмотря на ряд ограничений, связанных прежде всего с труднодоступностью данных, широкой постановкой вопроса, а также отдельными проблемами интерпретации, анализ, проведённый в данной статье, позволяет сделать следующие выводы:

– с 1993 г. произошла институционализация фракций внутри правительства, при этом на период Ахмадинеджада пришлось максимальное её снижение;

– с точки зрения политических взглядов каждый президент составлял коалицию под себя: при относительно умеренных Рафсанджани и Роухани она была широкой, включая в себя представителей всех основных групп. При последовательных сторонниках одной фракции: реформаторе Хатами и неоконсерваторе Ахмадинеджаде, коалиции почти целиком исключали представителей оппозиционной им группы;

– по специализациям членов кабминов по образованию в течение 1989–2017 гг. произошёл сдвиг от технических наук к гуманитарным. Первый переход пришёлся на первый срок Хатами, когда соотношение стало составлять приблизительно 40:55, второй – на первый срок Роухани, когда соотношение изменилось на 30:60. Кроме того, в правительствах почти всегда присутствовало 20–30% человек с каким-либо западным образованием, за исключением первого срока Ахмадинеджада. Доля высших чиновников только с одним иранским образованием колебалась от 53 до 84%, не опускаясь ниже;

– по профессиональным характеристикам в течение анализируемого периода почти всё время первым по важности источником рекрутирования была бюрократия (около 50–65%), а на втором месте почти всегда находились научные круги (12–20%). Эта тенденция изменилась только во время первого срока Роухани, когда доля бюрократов уменьшилась до 31%, а доля учёных выросла до 43%. Остальные профессиональные группы, несмотря на краткосрочное получение второго после бюрократии места, не могли его долго сохранять;

– клерикализация правительств была ограниченной, колеблясь около 5–12%, пиковое значение составляло 20% во время первого срока Хатами;

– рост милитаризации кабинетов министров в течение почти всего исследуемого периода. Доля выходцев из КСИР достигала 45% в период второго срока Ахмадинеджада. Относительное уменьшение доли военных началось только во время первого срока Хасана Роухани;

– представленность членов правительств по происхождению из определенных провинций сохранялась примерно на одном уровне в течение изучаемого периода. Исключениями являются оба срока Махмуда Ахмадинеджада, который, скорее всего, усилил регионы по политическим причинам, особенно после протестов 2009 г.

Обзорный характер исследования позволил выявить относительно устойчивые тенденции, которые сохранялись в рамках иранских кабинетов министров в 1989–2017 гг. Данное выявление играет большую роль для объяснения логики поведения иранских элит, так как источники рекрутирования могут быть значимы с точки зрения влияния на ценности, аттитюды и поведение. В частности, наличие образования, полученного на Западе, может быть позитивно связано с широтой взглядов и открытостью новому, что влияет на общий уровень экономической и политической либеральности правительств. Выходцы из КСИР, будучи бывшими военными, скорее всего, будут склонны к более жёстким решениям. Учёные, вследствие наличия навыка строить рациональную дискуссию, будут более склонны к принятию продуманных решений. Однако данные утверждения являются гипотезами, для проверки которых требуются отдельные исследования.