Царственные женщины-систрофоры: к интерпретации символики систра в культовой практике эпохи Нового царства

Выпуск

2021 год

№ 4

DOI

10.31857/S086919080015730-0

Авторы

Раздел

СТАТЬИ

Страницы

25 - 35

Аннотация

В представленной статье рассматривается символика систров в культово-церемониальной практике эпохи Нового царства. Как сакральный музыкальный инструмент, тесно связанный с Хатхор и отождествлявшихся с ней богинями солярного мифологического круга (Тефнут, Сехмет, Бастет, Иусаас, Небет-Хетепет), систр двух типов (sSStиsxm) широко применялся в различных религиозных ритуалах и церемониях. Основной акцент в статье делается на использовании царственными женщинами систров как литургических предметов в сценах культа богов.

Поскольку доминирующим типом в иконографии царских супруг и матерей эпохи Нового царства становится их изображение с систром/систрами в руках, основное внимание автором уделено прежде всего главным представительницам семьи царя. В статье дается краткий обзор иконографии, хвалебных эпитетов царственных женщин и пояснительных надписей, сопутствующих использованию систров в культовом контексте. Изучение официальных культово-церемониальных сцен, в которых царственные женщины представлены звенящими систрами, позволяет определить три основных объекта почитания: а. боги; б. богини; в. царь.

Рассмотрение различных аспектов, связанных с ритуальным использованием систров, позволило поставить под сомнение распространенную в современной египтологии интерпретацию, согласно которой посредством вокально-музыкального сопровождения храмового культа царственная женщина, олицетворяющая супругу или дочь верховного божества-демиурга, стимулировала его сексуальную энергию. Отсутствие в протоколе ряда царственных женщин титулов «супруга/рука бога» также не позволяет сводить их роль в культе только как к земной персонификации супруги/дочери солнечного божества. Критический подход к данной интерпретации позволяет констатировать, что использование систров в служении богам не являлось исключительно женской прерогативой и, более того, не ограничивалось строгой оппозицией «царственная женщина – бог». Кроме этого имеются веские основания полагать, что использование систров как литургических предметов являлось необходимым условием совершения ритуалов жертвоприношения.

Поскольку доминирующим типом в иконографии царских супруг и матерей эпохи Нового царства становится их изображение с систром/систрами в руках, основное внимание автором уделено прежде всего главным представительницам семьи царя. В статье дается краткий обзор иконографии, хвалебных эпитетов царственных женщин и пояснительных надписей, сопутствующих использованию систров в культовом контексте. Изучение официальных культово-церемониальных сцен, в которых царственные женщины представлены звенящими систрами, позволяет определить три основных объекта почитания: а. боги; б. богини; в. царь.

Рассмотрение различных аспектов, связанных с ритуальным использованием систров, позволило поставить под сомнение распространенную в современной египтологии интерпретацию, согласно которой посредством вокально-музыкального сопровождения храмового культа царственная женщина, олицетворяющая супругу или дочь верховного божества-демиурга, стимулировала его сексуальную энергию. Отсутствие в протоколе ряда царственных женщин титулов «супруга/рука бога» также не позволяет сводить их роль в культе только как к земной персонификации супруги/дочери солнечного божества. Критический подход к данной интерпретации позволяет констатировать, что использование систров в служении богам не являлось исключительно женской прерогативой и, более того, не ограничивалось строгой оппозицией «царственная женщина – бог». Кроме этого имеются веские основания полагать, что использование систров как литургических предметов являлось необходимым условием совершения ритуалов жертвоприношения.

Получено

03.11.2024

Статья

Систр, широко применявшийся с эпохи Нового царства в культово-церемониальной практике, относился к сакральным предметам, наделявшимся, по представлениям древних египтян, свойствами магическими защиты и умиротворения богов и людей. Сохранившиеся подлинные образцы, изобразительные и эпиграфические источники свидетельствуют о существовании двух типов систров. Главное различие между ними состояло в конструкции верхней части: у одного она была выполнена в форме наоса (или храмового портала)1, а у другого представляла изогнутую металлическую пластину (рис. 1). Среднюю часть систров обоих типов занимал двухсторонний маскарон богини Хатхор, иногда дополненный широким ожерельем и другими декоративными элементами2. Согласно поздним текстам, первый тип систра назывался sSSt, а второй – sxm [Elwart, 2015, p. 111–113; Elwart, 2018, p. 383]3. О терминологическом различии обоих типов систров в связи с их конструктивными особенностями и материалом было написано уже немало4, поэтому ограничимся лишь констатацией того факта, что систр в форме наоса являлся более древним типом, известным с эпохи Древнего царства5. Имеются основания предполагать, что этот тип систра первоначально применялся в качестве магического жезла или фетиша, наделявшегося силой вызывать плодородие [Jéquier, 1921, p. 82; Bleeker, 1973, p. 60]. В целом, не подлежит сомнению, что в культово-церемониальной практике сама форма и материал систров, имевших многоплановую смысловую нагрузку, усиливали магическую действенность производимого ими звука.

Независимо от типа систры были прежде всего связаны с культом богинь, ассоциирующихся с так называемой «удалившейся богиней» – гневным или мирным аспектом Ока Ра – Хатхор, Тефнут, Сехмет, Бастет и Мут [Daumas, 1970, p. 72; Bleeker, 1973, p. 60]. Согласно поздним текстам из храмов греко-римского времени, скорее всего имевшим значительно более древнее происхождение, систрам приписывалось смягчение гнева богини и ее обращение в благосклонную форму: «систр-sxm Сехмет устраняет гнев твой, систр-sSSt ка твоего ярость твою» [Daumas, 1970, p. 72; Dendara VII, p. 91, pls DCXVII, DCXXII]; «Ихи великий, сын Хатхор..., который заставляет исчезнуть ярость матери своей» [Cauville 2011, p. 172; Edfou II, p. 41]; «Встряхиваю я систром-sSSt перед лицом твоим прекрасным, систром-sxm для ка твоего...», «Хатхор... умиротворенная ты со мной…, не насылай на меня проклятие твое» [Cauville 2011, p. 172; Dendara IV, p. 75–76]. Таким образом, оба типа систра наделялись способностью умиротворения богов и привлечения внимания к адоранту в их милостивом аспекте. Согласно текстам из храма Хатхор в Дендере, в наибольшей степени раскрывающим сакральное значение символики систров, они также применялись для ритуального «очищения» пространства от всего нечистого или враждебного божеству: «Систр-sSSt в правой руке (моей) отражает ярость твою, ожерелье-mnit в левой руке (моей) отражает неистовство твое» [Cauville 2011, p. 172; Dendara III, p. 27]; «Взял я систр-sSS(t), схватил я систр-sḫm (и) изгоняю враждебного владычице неба (т.е. Хатхор)» [Blackman, 1921, p. 21; Dendara VII, p. 199, pl. DCLXXXVIII]. На характер использования систров как апотропея и средства ритуального очищения указывают, в частности, сцены из Дендеры, в которых безымянный царь кадит перед ковчегом Хатхор под аккомпанемент систров, которыми встряхивает царица [Dendara VII, pls DCLXXXVII, DCLXXXVIII; Dendara VIII, pl. DCCCLXVII].

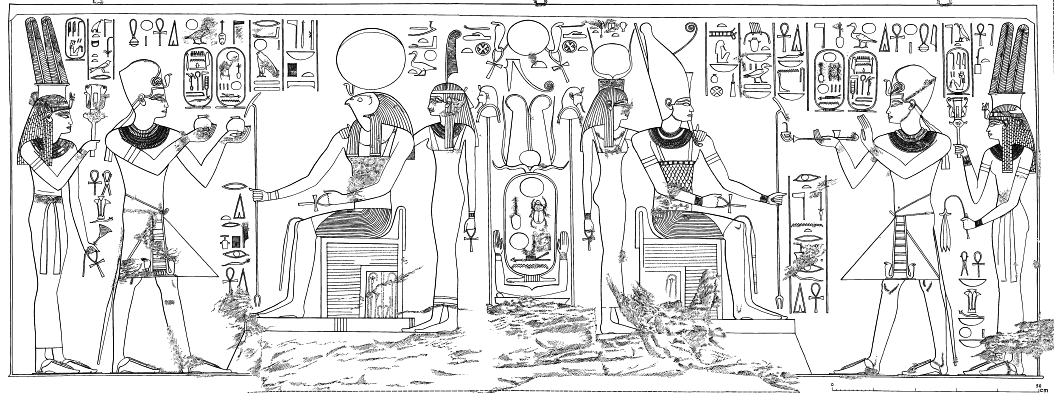

До середины XVIII династии систр достаточно редко встречается в иконографии представительниц царской семьи6, причем обычно инструмент показан вне своего прямого применения: или в опущенной вдоль тела руке, или прижатым к груди наподобие жезла7. Как литургический инструмент систр впервые засвидетельствован на фрагменте рельефе с изображением Меритра-Хатшепсут, держащей перед собой богато украшенный систр в форме наоса [Van Siclen III, 1987, p. 62, fig. 8]. Позднее сцены с царственными женщинами с систром в руках встречаются уже на памятниках времени Аменхотепа III, при котором происходит заметное усиление сакральной роли великой царской супруги и отчасти царевен. При Аменхотепе III также формируется ставший впоследствии «стандартным» иконографический тип изображения супруги царя – встряхивающей систром/систрами перед тем или иным божеством8 (рис. 2). Последующее развитие данная иконография получила в Амарнский период, будучи представленной многочисленными сценами поклонения Атону с участием Нефертити и царевен. По всей видимости, присутствие в Амарнской иконографии систра, имевшего глубокие ассоциации с образом Хатхор, следует объяснять первоначально терпимым отношением Эхнатона к богине, издревле связанной с гелиопольской солярной теологией. Тем не менее позднее, после перехода солнцепоклонничества Эхнатона в более радикальную фазу, систр в форме наоса из официальной иконографии был все-таки исключен [Manniche, 2010, p. 15], что в свою очередь косвенно подтверждает существовавшую разницу в смысловой нагрузке обоих типов систров. В пост-Амарнский период изображение царственных женщин с систрами в руках становится доминирующим типом в их иконографии, на основании чего можно предположить, что музыкально-вокальное сопровождение ритуалов стало основной формой их участия в культе и прочих официальных церемониях. Во всяком случае в иконографии периода Рамессидов систр становится постоянным атрибутом царской супруги [Troy, 2008, p. 162–163] (рис. 3). Во всех известных автору сценах вне зависимости от объекта поклонения используются оба типа систра – sSSt и sxm, – а со времени Рамессидов они нередко используются параллельно.

Сакральным предметом, имеющим смысловые параллели с систром, и также тесно связанным с культом Хатхор, являлся особый вид украшения – ожерелье-mnit. В иконографии царственных женщин ожерелье-mnit появляется только с эпохи Нового царства, но, согласно «Рассказу Синухета», входило наряду с систрами в число сакральных атрибутов представительниц царской семьи, по меньшей мере, с начала XII династии: «Привели царских детей (и) сказал Величество Его супруге (своей): «Смотри, Синухет (вернулся) азиатом-aAm, порождением азиатов-styw!» (И) вскрикнула она очень громко, (и) царские дети закричали все вместе; сказали они Величеству Его: «Не он это, воистину, государь, господин мой». (Но) сказал Величество Его: «Это он, воистину». Тогда принесли они с собой ожерелья-mnit свои, систры-sxm свои и систры-sSSt свои, (и) протянули их Величеству Его: «Да (прострешь) руки твои к Прекрасной, царь вечности, к украшениям владычицы неба! Да даст Золотая жизнь ноздрям твоим (и) да соединится с тобой госпожа звезд!» [Blackman, 1972, p. 37–38, сткк. 263-271]. Функциональный и символический параллелизм обоих предметов убедительно подтверждают сцены из частных гробниц, в которых женщины показаны встряхивающими одновременно ожерельем-mnit и систром [Blackman, 1914, pls II, XVIII–XIX, fig. 1; Davies, 1915, pl. XIX; Davies, 1943, pls LXX–LXXI; Kheruef, 1980, pls. 47, 57]. Однако использование ожерелья-mnit в ритуальном контексте в качестве перкуссии засвидетельствовано на памятниках частных лиц, но не у представительниц царской семьи, которые чаще всего изображены держащими его в руке только как статусный атрибут9 (рис. 4).

В культово-церемониальных сценах эпохи Нового царства с участием царственных женщин, звенящих систром/систрами, можно выделить три основных объекта поклонения: а. боги; б. богини; в. царь. Большинство сцен относится к первым двум категориям и обычно связано с ритуалами жертвоприношения, которое царь совершает в сопровождении своей главной супруги. Как правило, композиция таких сцен имеет следующее построение: царь приносит жертвы божеству или группе божеств, а стоящая позади него супруга встряхивает систром/систрами10. Чаще всего данный сюжет встречается в сценах почитания Амона-Ра, Атона, Хатхор, Мут, Бастет, Исиды, хотя объектом поклонения с использованием систров могло быть практическое любое божество. В тех сценах, в которых объектом поклонения является или подразумевается не собственно божество, а царь, адорантами в большинстве случаев выступают не его супруги, а царевны. Ранее всего изображения царевен с систрами и ожерельями-mnit появляются при Аменхотепе III и сюжетно связаны с хеб-седными церемониями11. Получив дальнейшее развитие при Эхнатоне, тип сцен с групповыми изображениями царевен с систрами в руках12 достиг кульминации в виде процессий дочерей Рамсеса II и Рамсеса III (рис. 4). При этом, как было, подмечено Г. Ксекалаки, в большей части процессий рамессидских царевен отсутствует конкретный адресат [Xekalaki, 2007, p. 153], что позволяет предполагать, что объектом почитания может быть как царь, так и божества, которым был посвящен храм13. Такие «шаблонные» изображения процессий рамессидских царевен с дугообразными систрами и ожерельями-mnit сохранились в нескольких фиванских и нубийских храмах: в Абидосе [PM VI, 3 (13)–(18); Schmidt, Willeitner, 1994, s. 18, abb. 21], Луксоре [Leblanc, 2009, p. 199, 216, figs 233, 254], Вади эс-Себуа [Gauthier, 1912, pls XXVII, XXIX–XXX], Дерре [Blackman, 1913, pl. XII, 1–2], Абу-Симбеле [Wreszinski, 1934, pl. 184a] и Мединет-Абу [Medinet Habu V, pls 300, 340].

В литургическом контексте систр эпизодически встречается также в иконографии некоторых богинь, встряхивающих им перед богом. Например, на рельефах в Абидосе и Мединет-Абу в такой роли выступают Исида и Мут14, причем пояснительные надписи к совершаемому им действию аналогичны начертанным в сценах с царскими супругами: «встряхивание систром/ами ради лика его прекрасного» (irt sSSt n Hr.k nfr [Abydos III, pl. 40; Medinet Habu V, pl. 338], iry sSSt n Hr.k nfr [Medinet Habu VI, pl. 409]) (рис. 5).

В сценах, в которых систр/систры используются царственными женщинами в литургическом контексте, значение действия в ряде случаев поясняют сопроводительные надписи. Как правило, данные надписи составлены примерно по одной и той же схеме: «встряхивание систром/систрами ради лика твоего прекрасного» (irt sSSt/y n Hr. k nfr), «встряхивание систром для отца ее» (irt sSSt n it.s). В развернутом варианте пояснительной надписи, когда объектом поклонения является конкретное божество, также указывается его имя и эпитет. Большинство известных автору надписей, включающих имя божества, относится к сценам поклонения Амону-Ра, и датируется периодом Рамессидов: «встряхивание систрами для отца ее Амона-Ра, владыки тронов Обеих Земель» (irt sSSty n it.s Imn-ra nb nswt tAwy). С данными пояснительными надписями напрямую соотносятся хвалебные эпитеты царских супруг, в которых прямо указываются их ритуальные функции15: «умиротворяющая Атона голосом сладостным и руками прекрасными, держащими систры» (sHtp pA itn m xrw nDm m nAyw.s Drty anw Xr sSSwt) (Нефертити)16, «чистая руками, держащими систр, умиротворяющая бога голосом своим» (wab awy Hr sSSt, sHtp nTr m xrw.s) (Анхесенамон)17, «встряхивающая систром Мут» (sxmyt (n) Mwt)18, «встряхивающая систром Небет-Хетепет» (sxmyt n Nbt-Htpt), «(держащая) ожерелье-mnit Хатхор» (mnit Ḥwt-Ḥr) (Туйа)19, «прекрасная руками с двумя систрами-sSSt» (ant Drty Xr sSSty), «встряхивающая систром в Ипет-Сут» (sxmyt m Ipt-swt) (Нефертари Меритенмут)20, «владычица ожерелья-mnit, госпожа систра-sSSt» (nbt mnit Hnwt sSSt) (Меритамон III)21, «встряхивающая систром Амона / отца ее Амона» (sxmyt (n) Imn/n it.s Imn) (Тити)22. В совокупности идеальные качества царской супруги как участницы храмового культа выражают хвалебные эпитеты, присвоенные в период Рамессидов обожествленной Яхмос-Нефертари: «прекрасноликая в храме систров», «умиротворяющая бога красотой своей», «прекрасная руками, держащими систры», «умиротворяющая отца своего Амона», «чистая руками, держащими систры » (nfrt(t) Hr m Hwt sSSwt, sHtpt nTr m nfr.s, an(t) Drty Xr sSS(t), sHtp it.s Imn, wab awy Xr sSSwt)23.

В современной египтологии символическое значение систров, поставленное в прямую смысловую взаимосвязь с гелиопольской версией мифа о сотворении мира, получило явно выраженные эротические обертоны [Derchain, 1972, p. 46; Troy, 1986, p. 92ff]. Согласно данной интерпретации, наиболее последовательно изложенной в работах Л. Трой, посредством систров царственные женщины и жрицы, представлявшие в культе дочь или супругу бога-демиурга, стимулировали его сексуальное желание, необходимое для воспроизводства акта первотворения: «Музыкальное действо имеет эротический характер и предназначено для пробуждения бога с целью его самовозрождения» [Troy, 1986, p. 92ff]24; «супруга бога и царственные женщины используют систр, чтобы удовлетворить и умиротворить бога. Это ритуальное взаимодействие, тем не менее, сексуального характера, как указывает жреческий титул «супруга», предназначено для стимулирования самообновления бога» [Troy, 2002, p. 20]25. Надо полагать, основанием для такой интерпретации сакральной символики систров в культовом контексте могла послужить работа Ж. Вандье, посвященная исследованию культа Иусаас и Хатхор-Небет-Хетепет [Vandier 1964–1966]. Одним из наиболее веских доводов в пользу «эротической» символики систров, в частности, является опубликованная в упомянутой работе прорисовка рельефа из храма в Хибисе [Vandier 1965, p. 115, fig. 12a]. Речь идет об изображении двух фетишей в виде систра-наоса: у первого из них рукоятку заменяет рука, сжимающая фаллос, у другого – в основании рукоятки в форме папирусообразной колонны помещена ладонь [Davies, 1953, pl. 4]. В обеих случаях, по-видимому, подразумевается рука Атума-Ра и способ сотворения демиургом первой дифференцированной пары божеств – Шу и Тефнут. Исходя из распространенного в современной египтологии эротического понимания символики систров в литургическом контексте, аналогичное значение должен, таким образом, иметь и каузатив «удовлетворять» (sHtp), употребляющийся в пояснительных надписях в сценах поклонения божествам с использованием систров. Тем не менее, в общем контексте данный термин обычно переводится как «умиротворять/успокаивать» [Wb. IV, s. 221–222; Hannig-Lexica 5, s. 2291]26 и, с нашей точки зрения, может быть истолкован лишь как эвфемизм сексуального удовлетворения27.

Как было еще отмечено Э. Блэкмэном, организация храмового культа всех египетских богов, включавшего вокально-музыкальное сопровождение, в большей или меньшей степени являлась воспроизведением модели гелиопольского культа Атума-Ра [Blackman, 1921, p. 15]. Поэтому, не исключая полностью эротический подтекст в смысловой нагрузке систра как сакрального атрибута Хатхор, Небет-Хетепет, Иусаас, Тефнут/Бастет [Vandier, 1966, p. 76–84; Derchain, 1972, p. 46], основную цель его использования в культе все-таки невозможно сводить к стимуляции эроса божества. Более того, согласно изобразительным и эпиграфическим источникам Нового царства и других периодов египетской истории, литургическое использование систров вовсе не являлось исключительно женской прерогативой. Восприятие систра как сугубо женского атрибута также опровергают сцены, в которых даже царь эпизодически представлен перед богами и богинями с систрами в руках [Ayad, 2009, p. 49]. Перечислим некоторые из них: Рамсес II с систром-sSSt перед итифаллическим Амоном-Ра Камутефом и Исидой (Карнак [Ayad, 2009, p. 44, fig. 2.3])28]; Рамсес II с систрами-sSSt перед Хатхор (Карнак [Gombert-Meurice, 2018, p. 377, fig. 1]); Птолемей II с систрами-sSSt перед Мут (Карнак [Ayad, 2009, p. 46, fig. 2.4]); безымянный царь с систрами-sxm и sSSt перед Хатхор и прочими богами (Дендера [Dendara VI, pls DXVIII, DXLI, DXLI; Dendara VII, pls DXCIII, DCXVII, DCLXXXVII; Dendara VIII, pls DCCX, DCCCVIII]), безымянный царь с систрами-sSSt перед Хатхор29. Укажем также на то, что во многих сценах, в которых царственные женщины встряхивают систрами, объектом почитания нередко являются различные богини. Весьма показательным примером в этом отношении служат сцены из малого абусимбельского храма, где великая супруга царя Нефертари Меритенмут предстоит с систрами перед богинями (Анукет, Хатхор, Мут, Таурт), а не богами [Desroches Noblecourt, Kuentz I, 1968, p. 48, 83, 102; II, pls XLIV, LIV, XLVIII, CIX, CXX]30. Иначе говоря, строгого правила в сценах поклонения царственных женщин божеству с использованием систров по принципу «царственная женщина – бог» не прослеживается.

В целом «эротическая» интерпретация ритуального использования систров в рамках гелиопольской теологии может быть применима с определенными оговорками лишь к сценам служения царственных женщин верховному солярному божеству. Однако изображений их поклонения с систрами в руках верховному божеству в итифаллической форме, подобных сцене служения Рамсеса II Амону-Ра Камутефу [Ayad, 2009, p. 44, fig. 2.3], нам не известно. Впервые явная связь «супруги бога» с почитанием итифаллического Амона-Ра подтверждается лишь у носившей этот титул царевны XXII династии Каромамы Меритмут31. Даже в тех сценах эпохи Нового царства, где царская супруга предстоит с систрами перед Амоном-Ра, в ее официальном протоколе как правило отсутствуют титулы, указывающие на ее роль земного воплощения богини-спутницы верховного божества – «супруга/рука бога» (Hmt/Drt nTr). Нельзя при этом не отметить, что именно тогда, когда систры становятся одним из характерных элементов иконографии царской супруги (при Аменхотепе III), из ее протокола исчезает титул «супруга бога/Амона)» (Hmt nTr/n Imn), с которым обыкновенно ассоциируется использование систров в литургическом контексте. Так, после Нефертари-Меритенмут32 вплоть до конца правления Мернептаха титул «супруга бога» не засвидетельствован ни у одной из живших в то время царственных женщин33. В основном параллели между ритуальным использованием систров и сакральной ролью «супруги бога» отчетливее прослеживаются позже – при XXII–XXVI династиях, – когда верховные жрицы Амона-Ра в Фивах полностью восприняли иконографию и отчасти титулатуру царских супруг и матерей предшествующего периода. Таким образом, отсутствие указанных титулов в надписях в сценах поклонения с систрами не позволяют с уверенностью определить, в каких именно случаях царственная женщина олицетворяет супругу или дочь верховного божества. С нашей точки зрения, иконография царственных женщин с систрами в руках не столько иллюстрируют сакральную роль «супруги и руки бога», сколько отражает их основные функции в культово-ритуальной практике в целом.

Как показывает изучение культово-церемониальных сцен с участием царственных женщин, звенящих систром/систрами, данное действие в большинстве случаев сопутствует ритуалам жертвоприношения, что, в свою очередь, подтверждает предположение о значении этого предмета в символическом кормлении богов [Manniche, 1991, p. 115]34. Из этого следует, что звук систров являлся одним из способов ритуального «очищения» пространства, необходимого для принятия божеством жертвенных даров. Вышесказанное позволяет заключить, что использование систров в культе прежде всего нужно рассматривать как действие, предназначенное для умиротворения божества и привлечения его внимания к адоранту. Эротический же аспект символики систров в культово-церемониальной практике эпохи Нового царства представляется автору весьма преувеличенным и имеющим, самое большее, локальное значение.

Рис. 2. Аменхотеп IV и Тии. Гробница ТТ 192 (по: Kheruef, 1980, pl. 8). Amenhotep III and Tiye. Tomb TT 192 (after Kheruef, 1980, pl. 8).

Независимо от типа систры были прежде всего связаны с культом богинь, ассоциирующихся с так называемой «удалившейся богиней» – гневным или мирным аспектом Ока Ра – Хатхор, Тефнут, Сехмет, Бастет и Мут [Daumas, 1970, p. 72; Bleeker, 1973, p. 60]. Согласно поздним текстам из храмов греко-римского времени, скорее всего имевшим значительно более древнее происхождение, систрам приписывалось смягчение гнева богини и ее обращение в благосклонную форму: «систр-sxm Сехмет устраняет гнев твой, систр-sSSt ка твоего ярость твою» [Daumas, 1970, p. 72; Dendara VII, p. 91, pls DCXVII, DCXXII]; «Ихи великий, сын Хатхор..., который заставляет исчезнуть ярость матери своей» [Cauville 2011, p. 172; Edfou II, p. 41]; «Встряхиваю я систром-sSSt перед лицом твоим прекрасным, систром-sxm для ка твоего...», «Хатхор... умиротворенная ты со мной…, не насылай на меня проклятие твое» [Cauville 2011, p. 172; Dendara IV, p. 75–76]. Таким образом, оба типа систра наделялись способностью умиротворения богов и привлечения внимания к адоранту в их милостивом аспекте. Согласно текстам из храма Хатхор в Дендере, в наибольшей степени раскрывающим сакральное значение символики систров, они также применялись для ритуального «очищения» пространства от всего нечистого или враждебного божеству: «Систр-sSSt в правой руке (моей) отражает ярость твою, ожерелье-mnit в левой руке (моей) отражает неистовство твое» [Cauville 2011, p. 172; Dendara III, p. 27]; «Взял я систр-sSS(t), схватил я систр-sḫm (и) изгоняю враждебного владычице неба (т.е. Хатхор)» [Blackman, 1921, p. 21; Dendara VII, p. 199, pl. DCLXXXVIII]. На характер использования систров как апотропея и средства ритуального очищения указывают, в частности, сцены из Дендеры, в которых безымянный царь кадит перед ковчегом Хатхор под аккомпанемент систров, которыми встряхивает царица [Dendara VII, pls DCLXXXVII, DCLXXXVIII; Dendara VIII, pl. DCCCLXVII].

До середины XVIII династии систр достаточно редко встречается в иконографии представительниц царской семьи6, причем обычно инструмент показан вне своего прямого применения: или в опущенной вдоль тела руке, или прижатым к груди наподобие жезла7. Как литургический инструмент систр впервые засвидетельствован на фрагменте рельефе с изображением Меритра-Хатшепсут, держащей перед собой богато украшенный систр в форме наоса [Van Siclen III, 1987, p. 62, fig. 8]. Позднее сцены с царственными женщинами с систром в руках встречаются уже на памятниках времени Аменхотепа III, при котором происходит заметное усиление сакральной роли великой царской супруги и отчасти царевен. При Аменхотепе III также формируется ставший впоследствии «стандартным» иконографический тип изображения супруги царя – встряхивающей систром/систрами перед тем или иным божеством8 (рис. 2). Последующее развитие данная иконография получила в Амарнский период, будучи представленной многочисленными сценами поклонения Атону с участием Нефертити и царевен. По всей видимости, присутствие в Амарнской иконографии систра, имевшего глубокие ассоциации с образом Хатхор, следует объяснять первоначально терпимым отношением Эхнатона к богине, издревле связанной с гелиопольской солярной теологией. Тем не менее позднее, после перехода солнцепоклонничества Эхнатона в более радикальную фазу, систр в форме наоса из официальной иконографии был все-таки исключен [Manniche, 2010, p. 15], что в свою очередь косвенно подтверждает существовавшую разницу в смысловой нагрузке обоих типов систров. В пост-Амарнский период изображение царственных женщин с систрами в руках становится доминирующим типом в их иконографии, на основании чего можно предположить, что музыкально-вокальное сопровождение ритуалов стало основной формой их участия в культе и прочих официальных церемониях. Во всяком случае в иконографии периода Рамессидов систр становится постоянным атрибутом царской супруги [Troy, 2008, p. 162–163] (рис. 3). Во всех известных автору сценах вне зависимости от объекта поклонения используются оба типа систра – sSSt и sxm, – а со времени Рамессидов они нередко используются параллельно.

6. Как полагает Л. Грин, систр впервые оказывается связанным с царским домом именно со Среднего царства. Однако, был ли придворный ритуал заимствован из храмового ритуала, или наоборот, и в какой момент систр стал использоваться царственными женщинами вне культа Хатхор, сказать невозможно [Green, 1988, p. 415].

7. См., например: переделанное изображение царевны Нефрура в Дейр эль-Бахри [Szafrański, 2007, p. 144–145, figs 3B–C,E], изображение Тии на стеле Себекнахта (Музей египетского искусства. Мюнхен. Gl. WAF 28 [Bayer, 2014, taf. 72,73a]), фрагмент рельефа с изображением Тии из Гермополя (блок 670 [Bayer, 2014, taf. 46a]).

8. В ритуальных сценах встряхивания систрами обоих типов в основном фигурирует великая супруга царя Тии [Robins, 1980, p. 202]. См. сцены из храмов Ком эль-Хеттан [Haeny et al., 1981, taf. 5 a–c], Солеба [Schiff-Giorgini et al.,1998, pls 125, 139, n. Sb 280], Элефантины [Bayer, 2014, taf. 49 a], из гробницы Херуэфа [Kheruef, 1980, pls 8–9]).

7. См., например: переделанное изображение царевны Нефрура в Дейр эль-Бахри [Szafrański, 2007, p. 144–145, figs 3B–C,E], изображение Тии на стеле Себекнахта (Музей египетского искусства. Мюнхен. Gl. WAF 28 [Bayer, 2014, taf. 72,73a]), фрагмент рельефа с изображением Тии из Гермополя (блок 670 [Bayer, 2014, taf. 46a]).

8. В ритуальных сценах встряхивания систрами обоих типов в основном фигурирует великая супруга царя Тии [Robins, 1980, p. 202]. См. сцены из храмов Ком эль-Хеттан [Haeny et al., 1981, taf. 5 a–c], Солеба [Schiff-Giorgini et al.,1998, pls 125, 139, n. Sb 280], Элефантины [Bayer, 2014, taf. 49 a], из гробницы Херуэфа [Kheruef, 1980, pls 8–9]).

Сакральным предметом, имеющим смысловые параллели с систром, и также тесно связанным с культом Хатхор, являлся особый вид украшения – ожерелье-mnit. В иконографии царственных женщин ожерелье-mnit появляется только с эпохи Нового царства, но, согласно «Рассказу Синухета», входило наряду с систрами в число сакральных атрибутов представительниц царской семьи, по меньшей мере, с начала XII династии: «Привели царских детей (и) сказал Величество Его супруге (своей): «Смотри, Синухет (вернулся) азиатом-aAm, порождением азиатов-styw!» (И) вскрикнула она очень громко, (и) царские дети закричали все вместе; сказали они Величеству Его: «Не он это, воистину, государь, господин мой». (Но) сказал Величество Его: «Это он, воистину». Тогда принесли они с собой ожерелья-mnit свои, систры-sxm свои и систры-sSSt свои, (и) протянули их Величеству Его: «Да (прострешь) руки твои к Прекрасной, царь вечности, к украшениям владычицы неба! Да даст Золотая жизнь ноздрям твоим (и) да соединится с тобой госпожа звезд!» [Blackman, 1972, p. 37–38, сткк. 263-271]. Функциональный и символический параллелизм обоих предметов убедительно подтверждают сцены из частных гробниц, в которых женщины показаны встряхивающими одновременно ожерельем-mnit и систром [Blackman, 1914, pls II, XVIII–XIX, fig. 1; Davies, 1915, pl. XIX; Davies, 1943, pls LXX–LXXI; Kheruef, 1980, pls. 47, 57]. Однако использование ожерелья-mnit в ритуальном контексте в качестве перкуссии засвидетельствовано на памятниках частных лиц, но не у представительниц царской семьи, которые чаще всего изображены держащими его в руке только как статусный атрибут9 (рис. 4).

9. Например: царевна Нефрура [Szafrański, 2008, p. 281–282, figs 11–2], царевны в сценах хеб-седа Аменхотепа III [Schiff-Giorgini et al., 1998, pls 94, 97, 124–125, 127], царевна Небетах [Kozloff et al., 1993, p. 35, fig. II.5], Нефертари Меритенмут [Schmidt, Willeitner, 1994, s. 21, abb. 23a], Меритамон (III) [Schmidt, Willeitner, 1994, s. 31, abb. 36].

В культово-церемониальных сценах эпохи Нового царства с участием царственных женщин, звенящих систром/систрами, можно выделить три основных объекта поклонения: а. боги; б. богини; в. царь. Большинство сцен относится к первым двум категориям и обычно связано с ритуалами жертвоприношения, которое царь совершает в сопровождении своей главной супруги. Как правило, композиция таких сцен имеет следующее построение: царь приносит жертвы божеству или группе божеств, а стоящая позади него супруга встряхивает систром/систрами10. Чаще всего данный сюжет встречается в сценах почитания Амона-Ра, Атона, Хатхор, Мут, Бастет, Исиды, хотя объектом поклонения с использованием систров могло быть практическое любое божество. В тех сценах, в которых объектом поклонения является или подразумевается не собственно божество, а царь, адорантами в большинстве случаев выступают не его супруги, а царевны. Ранее всего изображения царевен с систрами и ожерельями-mnit появляются при Аменхотепе III и сюжетно связаны с хеб-седными церемониями11. Получив дальнейшее развитие при Эхнатоне, тип сцен с групповыми изображениями царевен с систрами в руках12 достиг кульминации в виде процессий дочерей Рамсеса II и Рамсеса III (рис. 4). При этом, как было, подмечено Г. Ксекалаки, в большей части процессий рамессидских царевен отсутствует конкретный адресат [Xekalaki, 2007, p. 153], что позволяет предполагать, что объектом почитания может быть как царь, так и божества, которым был посвящен храм13. Такие «шаблонные» изображения процессий рамессидских царевен с дугообразными систрами и ожерельями-mnit сохранились в нескольких фиванских и нубийских храмах: в Абидосе [PM VI, 3 (13)–(18); Schmidt, Willeitner, 1994, s. 18, abb. 21], Луксоре [Leblanc, 2009, p. 199, 216, figs 233, 254], Вади эс-Себуа [Gauthier, 1912, pls XXVII, XXIX–XXX], Дерре [Blackman, 1913, pl. XII, 1–2], Абу-Симбеле [Wreszinski, 1934, pl. 184a] и Мединет-Абу [Medinet Habu V, pls 300, 340].

10. В действительности не позади, а рядом с царем.

11. См.: сцены в Солебе [Schiff-Giorgini et al., 1998, pls 94, 127], гробнице Херуэфа [Kheruef, pls 47, 57], на миниатюрных сердоликовых пластинах (Метрополитен-музей. Нью-Йорк. MMA 26.7.1339; музей Фицуильяма. Кембридж. E.GA.4605.1943 [Bayer, 2014, taf. 82a,c]).

12. Passim.

13. Так как процессии «двигаются» внутрь храма, объектами почитания могли являться как царь, представленный именами и титулами на входных порталах, так и «обитающие» в святилище боги.

11. См.: сцены в Солебе [Schiff-Giorgini et al., 1998, pls 94, 127], гробнице Херуэфа [Kheruef, pls 47, 57], на миниатюрных сердоликовых пластинах (Метрополитен-музей. Нью-Йорк. MMA 26.7.1339; музей Фицуильяма. Кембридж. E.GA.4605.1943 [Bayer, 2014, taf. 82a,c]).

12. Passim.

13. Так как процессии «двигаются» внутрь храма, объектами почитания могли являться как царь, представленный именами и титулами на входных порталах, так и «обитающие» в святилище боги.

В литургическом контексте систр эпизодически встречается также в иконографии некоторых богинь, встряхивающих им перед богом. Например, на рельефах в Абидосе и Мединет-Абу в такой роли выступают Исида и Мут14, причем пояснительные надписи к совершаемому им действию аналогичны начертанным в сценах с царскими супругами: «встряхивание систром/ами ради лика его прекрасного» (irt sSSt n Hr.k nfr [Abydos III, pl. 40; Medinet Habu V, pl. 338], iry sSSt n Hr.k nfr [Medinet Habu VI, pl. 409]) (рис. 5).

14. Исида, звенящая систром-sSSt перед Осирисом [Abydos III, pl. 40]; Мут c систром-sxm перед Амоном [Medinet Habu VI, pl. 409]; безымянная богиня c систром-sxm перед Шу и Тефнут [Medinet Habu V, pl. 338].

В сценах, в которых систр/систры используются царственными женщинами в литургическом контексте, значение действия в ряде случаев поясняют сопроводительные надписи. Как правило, данные надписи составлены примерно по одной и той же схеме: «встряхивание систром/систрами ради лика твоего прекрасного» (irt sSSt/y n Hr. k nfr), «встряхивание систром для отца ее» (irt sSSt n it.s). В развернутом варианте пояснительной надписи, когда объектом поклонения является конкретное божество, также указывается его имя и эпитет. Большинство известных автору надписей, включающих имя божества, относится к сценам поклонения Амону-Ра, и датируется периодом Рамессидов: «встряхивание систрами для отца ее Амона-Ра, владыки тронов Обеих Земель» (irt sSSty n it.s Imn-ra nb nswt tAwy). С данными пояснительными надписями напрямую соотносятся хвалебные эпитеты царских супруг, в которых прямо указываются их ритуальные функции15: «умиротворяющая Атона голосом сладостным и руками прекрасными, держащими систры» (sHtp pA itn m xrw nDm m nAyw.s Drty anw Xr sSSwt) (Нефертити)16, «чистая руками, держащими систр, умиротворяющая бога голосом своим» (wab awy Hr sSSt, sHtp nTr m xrw.s) (Анхесенамон)17, «встряхивающая систром Мут» (sxmyt (n) Mwt)18, «встряхивающая систром Небет-Хетепет» (sxmyt n Nbt-Htpt), «(держащая) ожерелье-mnit Хатхор» (mnit Ḥwt-Ḥr) (Туйа)19, «прекрасная руками с двумя систрами-sSSt» (ant Drty Xr sSSty), «встряхивающая систром в Ипет-Сут» (sxmyt m Ipt-swt) (Нефертари Меритенмут)20, «владычица ожерелья-mnit, госпожа систра-sSSt» (nbt mnit Hnwt sSSt) (Меритамон III)21, «встряхивающая систром Амона / отца ее Амона» (sxmyt (n) Imn/n it.s Imn) (Тити)22. В совокупности идеальные качества царской супруги как участницы храмового культа выражают хвалебные эпитеты, присвоенные в период Рамессидов обожествленной Яхмос-Нефертари: «прекрасноликая в храме систров», «умиротворяющая бога красотой своей», «прекрасная руками, держащими систры», «умиротворяющая отца своего Амона», «чистая руками, держащими систры » (nfrt(t) Hr m Hwt sSSwt, sHtpt nTr m nfr.s, an(t) Drty Xr sSS(t), sHtp it.s Imn, wab awy Xr sSSwt)23.

15. Большая часть подобных эпитетов засвидетельствована у царственных женщин XIX–XX династий.

16. [Troy, 1986, p. 167, 18.41].

17. [Troy, 1986, p. 167, 18.45].

18. cxmjt – «die Sistrumspielerin» [Wb. IV, s. 252]; sxmy – «Sistrumspieler» [Hannig-Lexica 5, s. 2315]. То есть «жрица», звенящая систром в культе божества.

19. [Troy, 1986, p. 168, 19.2].

20. [Troy, 1986, p. 169, 19.5].

21. [Troy, 1986, p. 170, 19.8].

22. [Troy, 1986, p. 172, 20.11].

23. [Gitton, 1981, p. 71].

16. [Troy, 1986, p. 167, 18.41].

17. [Troy, 1986, p. 167, 18.45].

18. cxmjt – «die Sistrumspielerin» [Wb. IV, s. 252]; sxmy – «Sistrumspieler» [Hannig-Lexica 5, s. 2315]. То есть «жрица», звенящая систром в культе божества.

19. [Troy, 1986, p. 168, 19.2].

20. [Troy, 1986, p. 169, 19.5].

21. [Troy, 1986, p. 170, 19.8].

22. [Troy, 1986, p. 172, 20.11].

23. [Gitton, 1981, p. 71].

В современной египтологии символическое значение систров, поставленное в прямую смысловую взаимосвязь с гелиопольской версией мифа о сотворении мира, получило явно выраженные эротические обертоны [Derchain, 1972, p. 46; Troy, 1986, p. 92ff]. Согласно данной интерпретации, наиболее последовательно изложенной в работах Л. Трой, посредством систров царственные женщины и жрицы, представлявшие в культе дочь или супругу бога-демиурга, стимулировали его сексуальное желание, необходимое для воспроизводства акта первотворения: «Музыкальное действо имеет эротический характер и предназначено для пробуждения бога с целью его самовозрождения» [Troy, 1986, p. 92ff]24; «супруга бога и царственные женщины используют систр, чтобы удовлетворить и умиротворить бога. Это ритуальное взаимодействие, тем не менее, сексуального характера, как указывает жреческий титул «супруга», предназначено для стимулирования самообновления бога» [Troy, 2002, p. 20]25. Надо полагать, основанием для такой интерпретации сакральной символики систров в культовом контексте могла послужить работа Ж. Вандье, посвященная исследованию культа Иусаас и Хатхор-Небет-Хетепет [Vandier 1964–1966]. Одним из наиболее веских доводов в пользу «эротической» символики систров, в частности, является опубликованная в упомянутой работе прорисовка рельефа из храма в Хибисе [Vandier 1965, p. 115, fig. 12a]. Речь идет об изображении двух фетишей в виде систра-наоса: у первого из них рукоятку заменяет рука, сжимающая фаллос, у другого – в основании рукоятки в форме папирусообразной колонны помещена ладонь [Davies, 1953, pl. 4]. В обеих случаях, по-видимому, подразумевается рука Атума-Ра и способ сотворения демиургом первой дифференцированной пары божеств – Шу и Тефнут. Исходя из распространенного в современной египтологии эротического понимания символики систров в литургическом контексте, аналогичное значение должен, таким образом, иметь и каузатив «удовлетворять» (sHtp), употребляющийся в пояснительных надписях в сценах поклонения божествам с использованием систров. Тем не менее, в общем контексте данный термин обычно переводится как «умиротворять/успокаивать» [Wb. IV, s. 221–222; Hannig-Lexica 5, s. 2291]26 и, с нашей точки зрения, может быть истолкован лишь как эвфемизм сексуального удовлетворения27.

24. При этом Л. Трой признает, что «прямые ссылки на эротическую роль музыки в ритуале немногочисленны» [Troy, 1986, p. 92].

25. Вариации данной интерпретации встречаются и у других авторов: [Bryan, p. 2; Graves-Brown, 2020, p. 89–90; Picton, 2016, p. 238; Gombert-Meurice, 2018, p. 380].

26. Для обозначения собственно сексуальных действий употреблялись иные термины: nDm, nDmnDm, nDmmyt, iry nDm [Wb. II, s. 380–381; Hannig-Lexica 5, s. 1423]. См. также: [Landgráfová, Navrátilova, 2009, p. 59–60].

27. Ж. Вандье трактует термин Htpt именно в значении сексуального удовлетворения [Vandier, 1965, p. 109].

25. Вариации данной интерпретации встречаются и у других авторов: [Bryan, p. 2; Graves-Brown, 2020, p. 89–90; Picton, 2016, p. 238; Gombert-Meurice, 2018, p. 380].

26. Для обозначения собственно сексуальных действий употреблялись иные термины: nDm, nDmnDm, nDmmyt, iry nDm [Wb. II, s. 380–381; Hannig-Lexica 5, s. 1423]. См. также: [Landgráfová, Navrátilova, 2009, p. 59–60].

27. Ж. Вандье трактует термин Htpt именно в значении сексуального удовлетворения [Vandier, 1965, p. 109].

Как было еще отмечено Э. Блэкмэном, организация храмового культа всех египетских богов, включавшего вокально-музыкальное сопровождение, в большей или меньшей степени являлась воспроизведением модели гелиопольского культа Атума-Ра [Blackman, 1921, p. 15]. Поэтому, не исключая полностью эротический подтекст в смысловой нагрузке систра как сакрального атрибута Хатхор, Небет-Хетепет, Иусаас, Тефнут/Бастет [Vandier, 1966, p. 76–84; Derchain, 1972, p. 46], основную цель его использования в культе все-таки невозможно сводить к стимуляции эроса божества. Более того, согласно изобразительным и эпиграфическим источникам Нового царства и других периодов египетской истории, литургическое использование систров вовсе не являлось исключительно женской прерогативой. Восприятие систра как сугубо женского атрибута также опровергают сцены, в которых даже царь эпизодически представлен перед богами и богинями с систрами в руках [Ayad, 2009, p. 49]. Перечислим некоторые из них: Рамсес II с систром-sSSt перед итифаллическим Амоном-Ра Камутефом и Исидой (Карнак [Ayad, 2009, p. 44, fig. 2.3])28]; Рамсес II с систрами-sSSt перед Хатхор (Карнак [Gombert-Meurice, 2018, p. 377, fig. 1]); Птолемей II с систрами-sSSt перед Мут (Карнак [Ayad, 2009, p. 46, fig. 2.4]); безымянный царь с систрами-sxm и sSSt перед Хатхор и прочими богами (Дендера [Dendara VI, pls DXVIII, DXLI, DXLI; Dendara VII, pls DXCIII, DCXVII, DCLXXXVII; Dendara VIII, pls DCCX, DCCCVIII]), безымянный царь с систрами-sSSt перед Хатхор29. Укажем также на то, что во многих сценах, в которых царственные женщины встряхивают систрами, объектом почитания нередко являются различные богини. Весьма показательным примером в этом отношении служат сцены из малого абусимбельского храма, где великая супруга царя Нефертари Меритенмут предстоит с систрами перед богинями (Анукет, Хатхор, Мут, Таурт), а не богами [Desroches Noblecourt, Kuentz I, 1968, p. 48, 83, 102; II, pls XLIV, LIV, XLVIII, CIX, CXX]30. Иначе говоря, строгого правила в сценах поклонения царственных женщин божеству с использованием систров по принципу «царственная женщина – бог» не прослеживается.

28. [http://sith.huma-num.fr/karnak/689 (accessed: 01.05.21)

29. Бруклинский музей. Нью-Йорк. 62.46 [https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/3721 (accessed: 01.05.2021)].

30. Имеются также сведения об особой категории женского храмового персонала, обязанность которого заключалась во встряхивании систрами при отправлении культа богинь Мут и Небет-Хетепет. Например, эту функцию выполняла мать и дочь Рамсеса II – Туйа и Меритамон, (sxmyt n Mwt; sxmyt n Nbt-Htpt) [Gosselin, 2007, p. 14, 69].

29. Бруклинский музей. Нью-Йорк. 62.46 [https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/3721 (accessed: 01.05.2021)].

30. Имеются также сведения об особой категории женского храмового персонала, обязанность которого заключалась во встряхивании систрами при отправлении культа богинь Мут и Небет-Хетепет. Например, эту функцию выполняла мать и дочь Рамсеса II – Туйа и Меритамон, (sxmyt n Mwt; sxmyt n Nbt-Htpt) [Gosselin, 2007, p. 14, 69].

В целом «эротическая» интерпретация ритуального использования систров в рамках гелиопольской теологии может быть применима с определенными оговорками лишь к сценам служения царственных женщин верховному солярному божеству. Однако изображений их поклонения с систрами в руках верховному божеству в итифаллической форме, подобных сцене служения Рамсеса II Амону-Ра Камутефу [Ayad, 2009, p. 44, fig. 2.3], нам не известно. Впервые явная связь «супруги бога» с почитанием итифаллического Амона-Ра подтверждается лишь у носившей этот титул царевны XXII династии Каромамы Меритмут31. Даже в тех сценах эпохи Нового царства, где царская супруга предстоит с систрами перед Амоном-Ра, в ее официальном протоколе как правило отсутствуют титулы, указывающие на ее роль земного воплощения богини-спутницы верховного божества – «супруга/рука бога» (Hmt/Drt nTr). Нельзя при этом не отметить, что именно тогда, когда систры становятся одним из характерных элементов иконографии царской супруги (при Аменхотепе III), из ее протокола исчезает титул «супруга бога/Амона)» (Hmt nTr/n Imn), с которым обыкновенно ассоциируется использование систров в литургическом контексте. Так, после Нефертари-Меритенмут32 вплоть до конца правления Мернептаха титул «супруга бога» не засвидетельствован ни у одной из живших в то время царственных женщин33. В основном параллели между ритуальным использованием систров и сакральной ролью «супруги бога» отчетливее прослеживаются позже – при XXII–XXVI династиях, – когда верховные жрицы Амона-Ра в Фивах полностью восприняли иконографию и отчасти титулатуру царских супруг и матерей предшествующего периода. Таким образом, отсутствие указанных титулов в надписях в сценах поклонения с систрами не позволяют с уверенностью определить, в каких именно случаях царственная женщина олицетворяет супругу или дочь верховного божества. С нашей точки зрения, иконография царственных женщин с систрами в руках не столько иллюстрируют сакральную роль «супруги и руки бога», сколько отражает их основные функции в культово-ритуальной практике в целом.

31. [Ayad, 2009, p. 10, 51].

32. Титул «супруга бога» дважды встречается в текстах гробницы Нефертари-Меритенмут (QV 66), однако в официальных перечнях ее титулов данный компонент отсутствует [Green, 1988, p. 417, note 9]. См. также: [Gosselin, 2007, p. 103–104].

33. Исключение представляет обожествленная «супруга бога» Яхмос-Нефертари, изображавшаяся в период Рамессидов как среди богов, так и поклоняющейся им. См., например, изображение «супруги бога» Яхмос-Нефертари, звенящей систром перед Амоном-Ра (Карнак [Epigraphic Survey I, pl. 51]).

32. Титул «супруга бога» дважды встречается в текстах гробницы Нефертари-Меритенмут (QV 66), однако в официальных перечнях ее титулов данный компонент отсутствует [Green, 1988, p. 417, note 9]. См. также: [Gosselin, 2007, p. 103–104].

33. Исключение представляет обожествленная «супруга бога» Яхмос-Нефертари, изображавшаяся в период Рамессидов как среди богов, так и поклоняющейся им. См., например, изображение «супруги бога» Яхмос-Нефертари, звенящей систром перед Амоном-Ра (Карнак [Epigraphic Survey I, pl. 51]).

Как показывает изучение культово-церемониальных сцен с участием царственных женщин, звенящих систром/систрами, данное действие в большинстве случаев сопутствует ритуалам жертвоприношения, что, в свою очередь, подтверждает предположение о значении этого предмета в символическом кормлении богов [Manniche, 1991, p. 115]34. Из этого следует, что звук систров являлся одним из способов ритуального «очищения» пространства, необходимого для принятия божеством жертвенных даров. Вышесказанное позволяет заключить, что использование систров в культе прежде всего нужно рассматривать как действие, предназначенное для умиротворения божества и привлечения его внимания к адоранту. Эротический же аспект символики систров в культово-церемониальной практике эпохи Нового царства представляется автору весьма преувеличенным и имеющим, самое большее, локальное значение.

34. Так, на связь систров с жертвоприношением указывает сопроводительная надпись к группе женщин, встряхивающих систрами в двух сценах в Красном Святилище Хатшепсут в Карнаке (блоки 61 и 66): «Изречение: «благоухание приношений… о, как приятно благоухание дома Амона, благоухает он жертвоприношениями» (Dd-mdw sT xt sT xt nDm wy sT pr Imn, iw.f xnm m Htpt-DfAw) [Burgos et al. 2006, p. 64, 108].

СПИСОК РИСУНКОВ Рис. 1. Нефертари Меритенмут. Храм в Луксоре. Фото В.А. Большакова. Nefertary Merytenmut. The Luxor Temple. Photo by V.A. Bolshakov.

Рис. 2. Аменхотеп IV и Тии. Гробница ТТ 192 (по: Kheruef, 1980, pl. 8). Amenhotep III and Tiye. Tomb TT 192 (after Kheruef, 1980, pl. 8).

Рис.3. Безымянная супруга царя (Исет ?). Храм в Мединет-Абу. Фото В.А. Большакова. The anonymous king’s wife (Iset?). The Temple at Medinet Habu. Photo by V.A. Bolshakov.

Рис.4. Меритамон (III). Каир. Египетский музей (по: Schmidt, Willeitner, 1994, s. 31, abb. 36). Merytamun (III). Cairo. Egyptian Museum (after Schmidt, Willeitner, 1994, s. 31, abb. 36). [[[image5]]] Рис. 5. Процессия царевен. Храм в Луксоре. Фото В.А. Большакова. Procession of princesses. The Luxor Temple. Photo by V.A. Bolshakov

![Рис.4. Меритамон (III). Каир. Египетский музей (по: Schmidt, Willeitner, 1994, s. 31, abb. 36). Merytamun (III). Cairo. Egyptian Museum (after Schmidt, Willeitner, 1994, s. 31, abb. 36). [[[image5]]] Рис. 5. Процессия царевен. Храм в Луксоре. Фото В.А. Большакова. Procession of princesses. The Luxor Temple. Photo by V.A. Bolshakov Рис.4. Меритамон (III). Каир. Египетский музей (по: Schmidt, Willeitner, 1994, s. 31, abb. 36). Merytamun (III). Cairo. Egyptian Museum (after Schmidt, Willeitner, 1994, s. 31, abb. 36). [[[image5]]] Рис. 5. Процессия царевен. Храм в Луксоре. Фото В.А. Большакова. Procession of princesses. The Luxor Temple. Photo by V.A. Bolshakov](https://api.selcdn.ru/v1/SEL_83924/images/publication_images/90369/image4.jpeg)

2. Или Бат, богини седьмого верхнеегипетского нома @wt-sxm [Pinch, 1993, p. 135].

3. Следует отметить, что терминологическое различие между обоими типами систров весьма условно [Reynders, 1998, p. 1014–1026; Manniche, 2010, p. 14]. Здесь и далее мы придерживаемся вышеуказанного соотнесения терминов с формой инструментов, хотя в научных работах оно весьма варьируется. Например, К.T. де Вартаван, С.-А. Нагиб и Л. Госслан под систром-sxm, напротив, понимают систр в форме наоса, а под sSSt –дугообразной систр [Vartavan de, 1986, p. 26–29; Naguib, 1990, p. 69–60; Gosselin, 2007, p. 14].

4. Укажем лишь некоторые работы [Hickmann, 1956, p. 20–21; Daumas, 1970, p. 72–76; Ziegler, 1984, cols. 959–963; Vartavan de, 1986, p. 26–29; Reynders, 1998, p. 1013–1026; Elwart, 2005, р. 17–26; Elwart, 2015, p. 110–113 ; Elwart, 2018, p. 382–385; Gombert-Meurice, 2018, p. 376-381].

5. Ziegler, 1984, cols. 959 и сноски 17–18; Jéquier, 1921, p. 79–80.