Погребальный обряд и хронология локальных "малых" некрополей протогородского центра эпохи бронзы Гонур-депе, Туркменистан

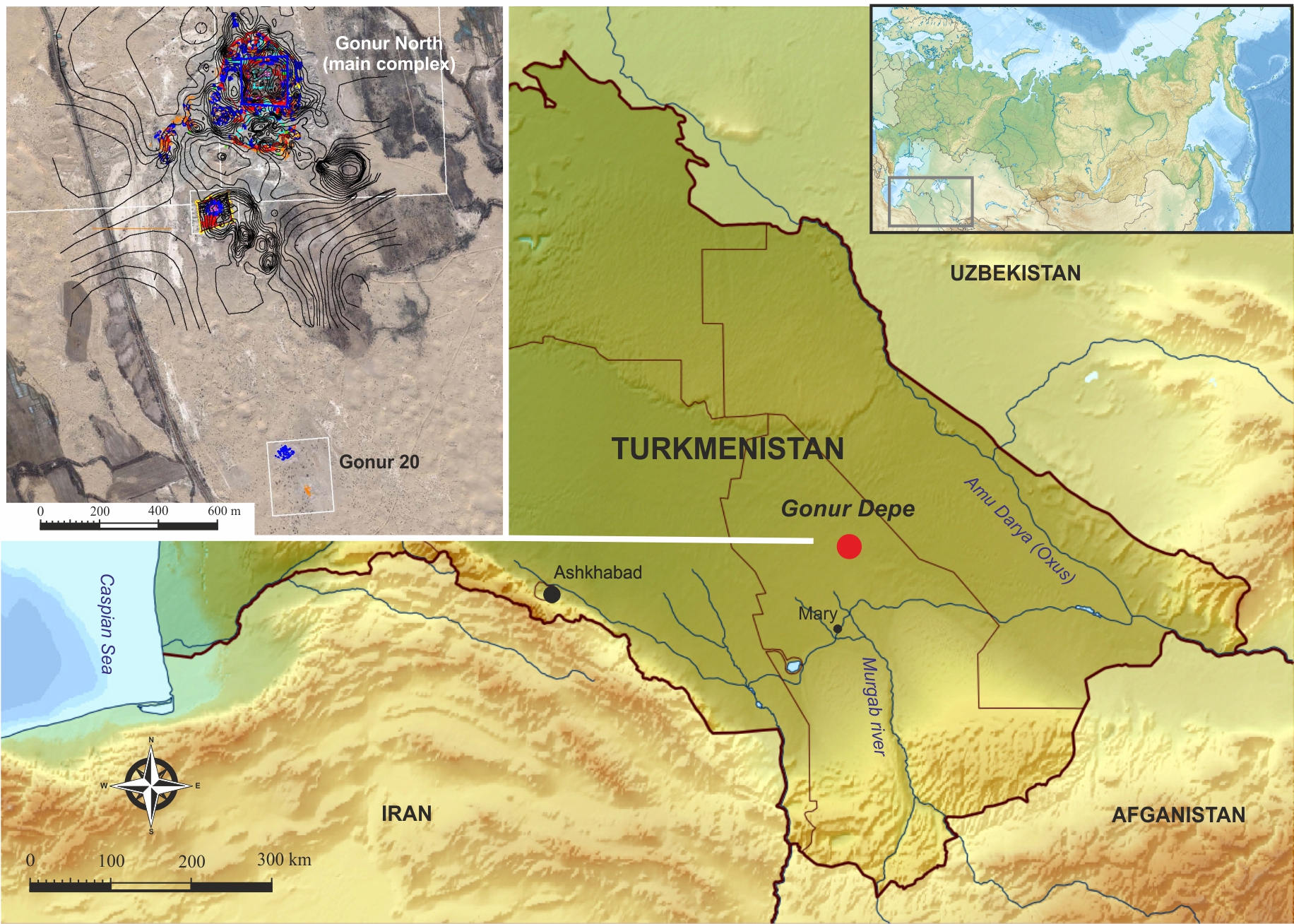

Рис. 1. Локализация Гонур-депе на карте Туркменистана.

В отличие от материалов так называемых Царского и Большого некрополей Гонур-депе [Sarianidi, 2001; 2007; Дубова, 2004; Dubova, 2021], данные по многочисленным локальным «малым» некрополям, располагавшимся на территории Северного Гонура (около 2000 могил) и могильникам на примыкающих поселках-сателлитах, введены в научный оборот лишь частично. Типология погребальных сооружений неплохо разработана для памятника в целом [Дубова, 2014; Sarianidi, Dubova, 2016], но специфика локальных участков, выражающаяся, среди прочего, в наличии погребений нетипичной конструкции [Фрибус и др., 2021; 2023] исследована недостаточно. Еще одной проблемой является то обстоятельство, что весь массив погребений Гонур-депе до сих пор не удается убедительно разделить хронологически (в том числе по причине того, что вопросы стратиграфии разработаны только для территории дворцово-храмового комплекса памятника, в пределах которого выделяются лишь строительные горизонты) [Сатаев и др., 2020, с. 81].

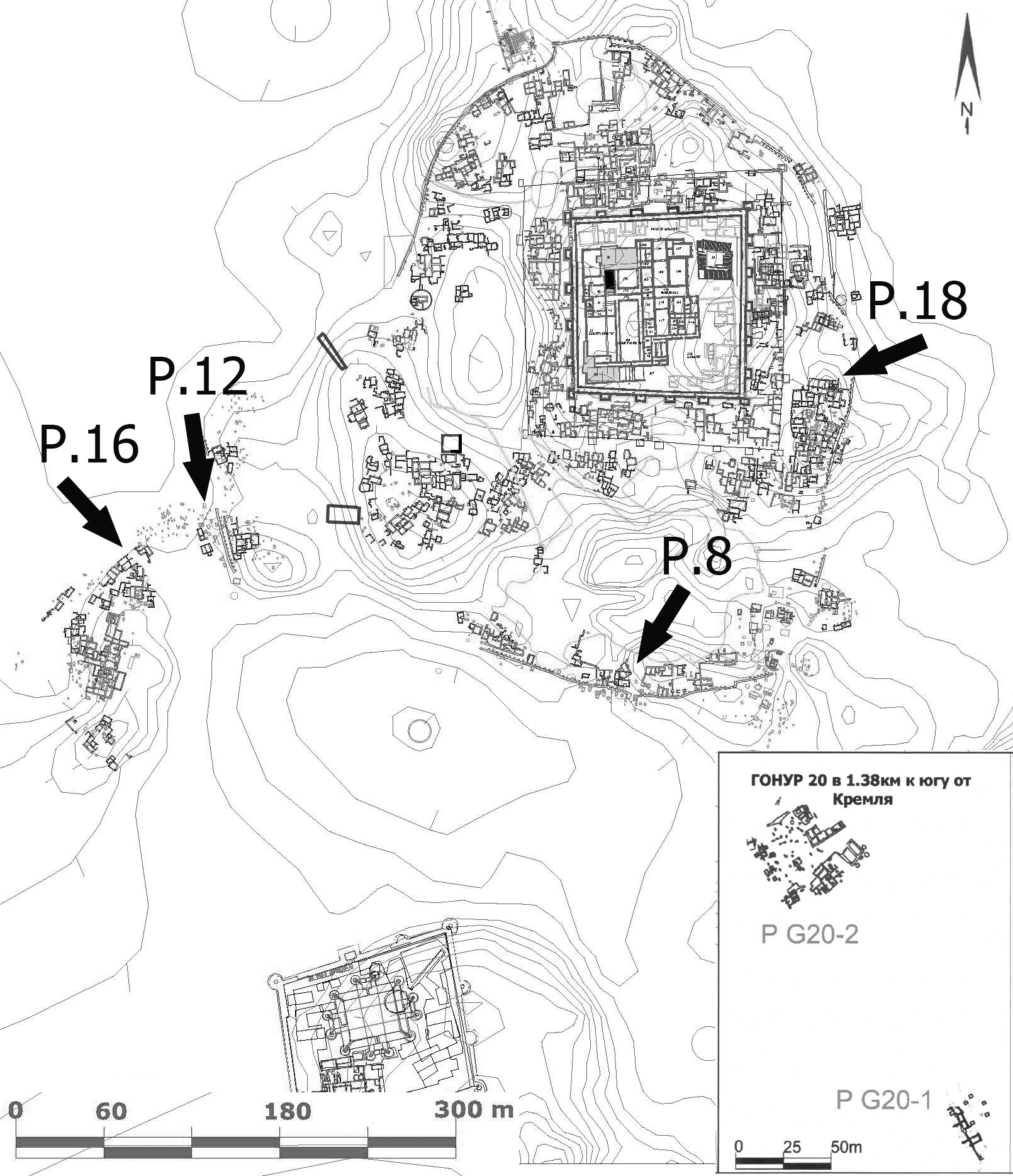

Таким образом, всесторонний анализ новой категории источников – материалов локальных «малых» некрополей Гонур-депе, является актуальной задачей. В связи с этим, в настоящей публикации предпринято обобщение данных по планиграфии, хронологии и особенностям погребального обряда ряда локальных участков Северного Гонура (Раскопы 8, 12, 16 и 18) и сателлитного поселения Гонур-20 (рис. 2). Введение в научный оборот этих данных в перспективе позволит полнее охарактеризовать специфику мургабского (гонурского) варианта БМАК по сравнению, например, с комплексами подгорной полосы Копетдага (Улуг-депе) и Бактрии (Джаркутан) [Bendezu-Sarmiento, 2021], а также относимыми к БМАК памятниками Хорасана [Vahdati, Biscione, 2021].

Рис. 2. Схема расположения раскопов Гонур-депе.

Планиграфия

Ключевым вопросом при анализе планиграфии «малых» локальных некрополей Гонур-депе является выявление закономерностей во взаимном расположении погребений и жилых / производственных зон. При анализе учитывались многие компоненты, включая случаи прямой стратиграфии, указывающие на хронологический приоритет тех или иных конструкций. Суммируя результаты, полученные по пяти локальным некрополям с раскопов 8, 12, 16, 18 и сателлитного поселения Гонур-20, необходимо отметить, что планиграфическая ситуация схожа, но отличается в деталях2.

Судя по всему, первоначально для обустройства погребений выбирались места, свободные от застройки. Так, например, на Р18 погребения в большинстве своем располагались за пределами восточной части обводной стены и в северной части раскопа [Дубова и др., 2021, с. 92–102]. Из 99 исследованных могил 69 (69,7 %) располагались за пределами стен построек, 30 (30,3 %) можно отнести к разряду «впускных», обустроенных на руинах сооружений. На Р8 погребения исследованы за пределами южной части обводной стены и, в меньшем числе, в непосредственной близости от внутренней ее части [Дубова, 2004, с. 254, 258]. Здесь распределение выглядит следующим образом: 86 (71,6 %) – могилы за пределами жилых и хозяйственных зон, 34 (28,4 %) – внутри помещений и других объектов. Могильник на Р12 вытянут по линии юг – север, основная часть погребений образует здесь два микрокомплекса (южный и северный), которые расположены вне каких-либо построек (146 или 80,8 % могил). При этом в центральной части некрополя погребения располагались в непосредственной близости от стен строений, а на юге значительная их часть локализовалась внутри помещений, печей и других объектов (всего последних 28 или 19,2 %). Еще более отчетливо эта тенденция проявляется на соседнем некрополе Р16. Здесь большая часть могил (120 или 58,5 %) была расположена компактно в северной части раскопа за пределами стен помещений, в том числе в непосредственной близости от обводной стены, однако значительная часть погребений (85 или 41,5 %) в южной части локализовалась около стен и внутри помещений [Сарианиди, Дубова, 2008; Дубова и др., 2018, с. 58].

Похожая ситуация наблюдается на сателлитном поселении Гонур-20. Основная масса погребений занимает здесь пространство, свободное от застройки в центральной части комплекса, а также с запада и, по всей видимости, с юга (97 или 86,6 % могил). Внутри помещений устроены лишь 15 или 13,4 % погребений (причем четыре из них зафиксированы в одном помещении на раскопе 2), которые располагаются компактно в северо-восточной и южной частях памятника (рис. 3).

Рис. 3. Планиграфия сателлитного поселения Гонур-20 (раскоп 2).

Таким образом, хотя стратиграфическая ситуация не позволяет сделать однозначных выводов об относительной хронологии погребальных комплексов и жилых / производственных зон, судя по всему, формирование могильников начиналось в то время, когда постройки функционировали или, во всяком случае, хорошо были видны остатки стен. Позднее на некоторых участках для обустройства погребений начинают использоваться и пространства, прежде занятые постройками и другими объектами. На большинстве раскопов зафиксированы случаи прямой стратиграфии, когда впускные погребения перерезают стены построек. При этом хронологический разрыв между функционированием некрополей и застройки на отдельных участках мог быть значительным (судя по наблюдениям, сделанным по материалам Р5 и Р16 – от 200 до 300 лет) [Дубова и др., 2020, с. 27].

Хронология

Абсолютная хронология протогородского центра Гонур-депе базируется на представительной серии радиоуглеродных дат, число которых к настоящему времени составляет 165. Большая их часть опубликована и в том или ином виде проанализирована [Сарианиди, 1990, с. 73; Зайцева и др., 2008; Дубова и др., 2020; Сатаев и др., 2020; Hiebert, 1993; Narasimhan et al., 2019; Fontugne et al., 2021]. Важно отметить, что за последние пять лет была сформирована база AMS (УМС) датировок, полученных в высокорейтинговых лабораториях университетов Познани (Poz), Пенсильвании (PSUAMS), Лиона (Ly), Берна (BE) и Новосибирска (GV). Эта серия из 48 датировок составляет чуть менее трети от общего числа всех дат, имеющихся сейчас по Гонур-депе.

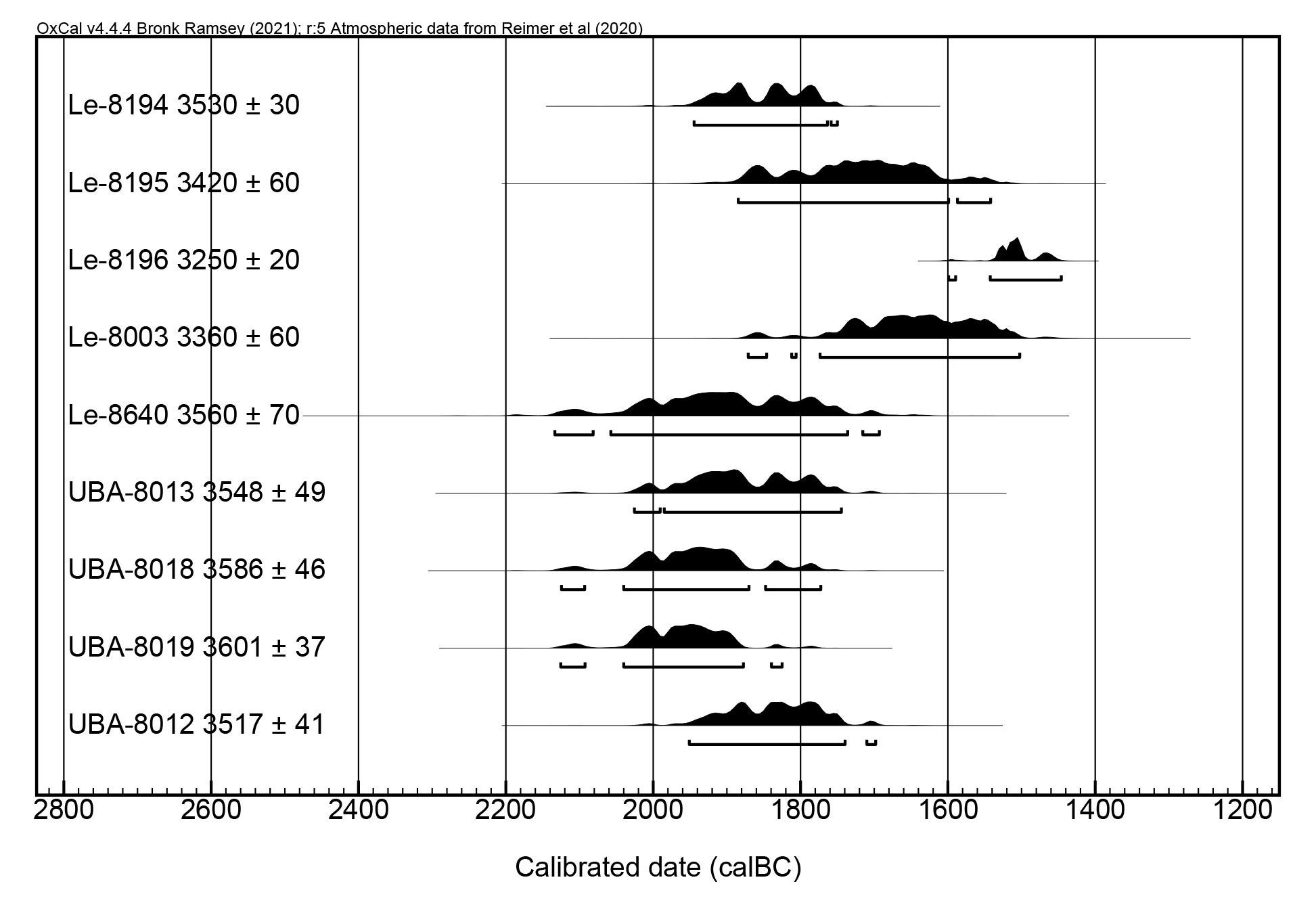

По пяти раскопам, материалы которых положены в основу данного исследования, имеется 57 радиоуглеродных дат. Из них 22 (38,6 %) сцинтиляционные, сделанные в разное время в лаборатории ИИМК РАН (код Le), 35 (61,4 %) – AMS-даты. Все радиоуглеродные даты были повторно откалиброваны по единому стандарту с помощью программы OxCal v.4.4.4 [Bronk Ramsey, 2021] с использованием калибровочной атмосферной кривой IntCal20 для северного полушария [Reimer et al., 2020]. Все калиброванные даты приведены с уровнем достоверности 95,4 % (диапазон 2σ). По каждому могильнику производился расчет суммарной вероятности распределения дат (функции “Sum” и “Boundary”)3. В результате критики источников из выборок исключались даты с большим значением доверительного интервала (± 100 и более). Такой подход позволяет избежать неоправданно широкого разброса дат и широких хронологических интервалов [Поляков, 2022, с. 87]. Далее изложены основные результаты, полученные по отдельным участкам памятника.

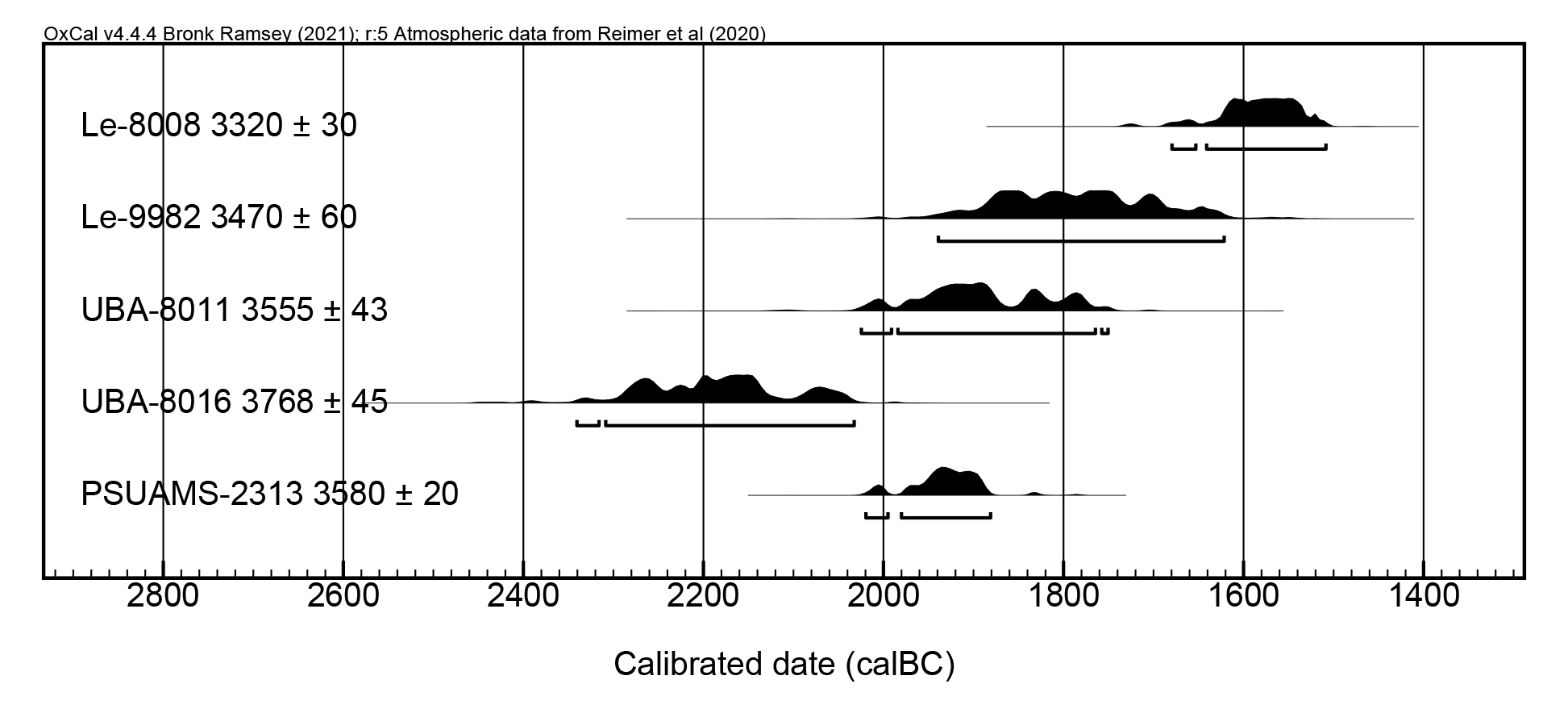

Раскоп 8. По данному участку имеется семь дат (три из них – AMS). Три образца происходят из погребений, еще четыре – из помещений и разрушенных печей. После критики источников две даты были исключены из дальнейших расчетов. Распределение дат показывает довольно большой разброс 2458–363 cal. BC. Дата разрушенной печи, маркирующая верхнюю границу (Le-9983 – 2370±50 BP) явно ошибочная, еще одна дата из погребения 3912 исключена на основании слишком большого доверительного диапазона (Le-9121 – 3720±100 BP). Распределение оставшихся пяти дат показывает довольно большой разброс 2341–1509 cal. BC (рис. 4). Анализ суммарной вероятности дат указывает на широкий диапазон использования данного участка в период 2300–1500 cal. BC. Обеспечивают этот разброс две даты (UBA-8016 – 3768±45 BP и Le-8008 – 3320±30 BP). Без их учета период наиболее активного функционирования могильника может быть сужен до 2000–1600 гг. до н.э.

Рис. 4. Распределение радиоуглеродных дат и интервалы календарного возраста образцов из Раскопа 8.

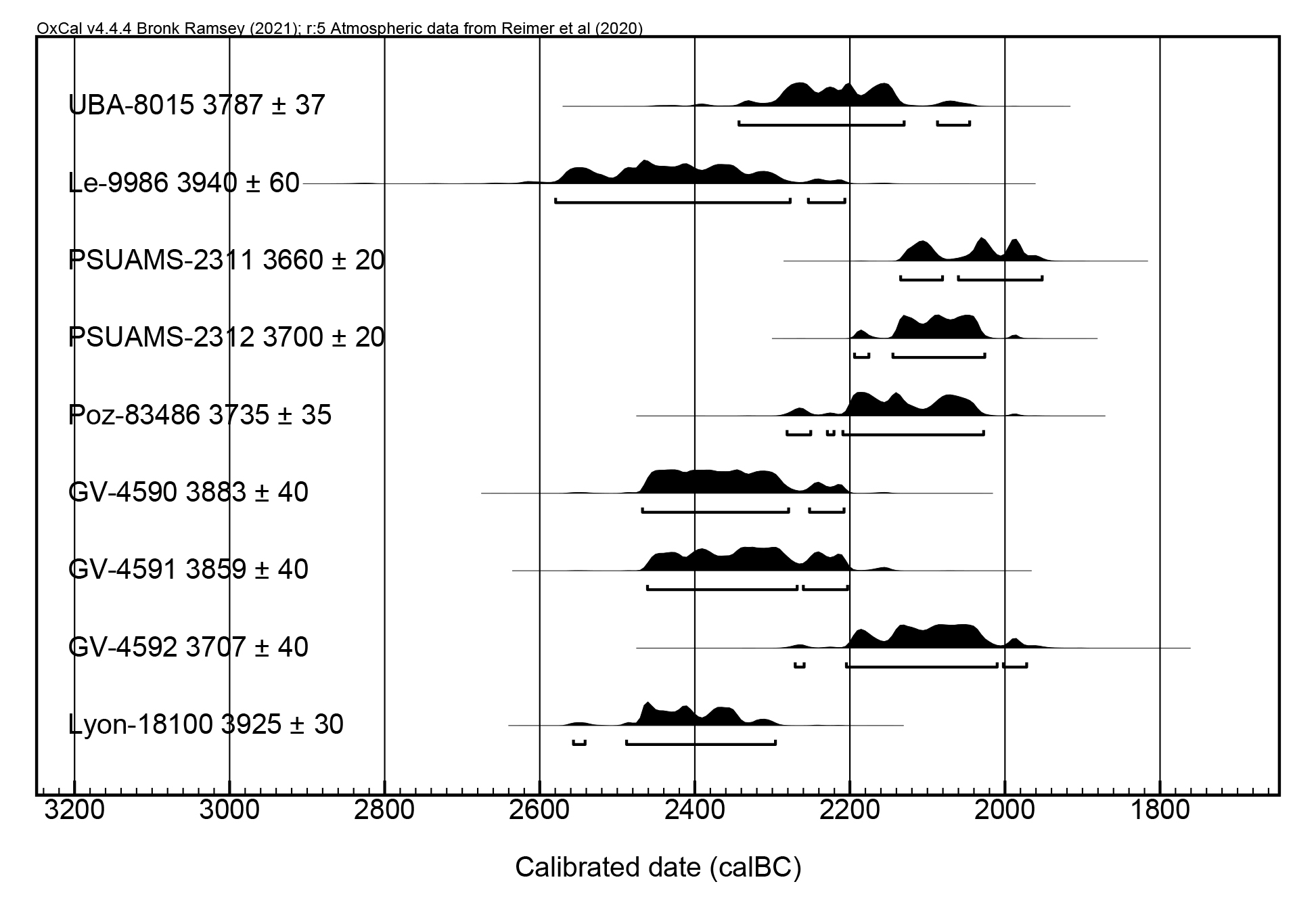

Раскоп 12. По Р12 имеется девять дат, сделанных по углю и зубам человека. Кроме одной, все они получены с использованием AMS-метода. Лишь один образец (PSUAMS-2311 – 3660±20 BP) происходит из помещения, остальные связаны непосредственно с погребениями или объектами (ямами), исследованными на территории могильника. Даты распределяются довольно компактно, укладываясь во вторую половину 3-го тыс. до н.э. (крайние значения 2580–1953 cal. BC) (рис. 5). На основании анализа суммарной вероятности распределения радиоуглеродных дат с отсечением крайних значений, хронологические границы функционирования могильника определяются 2400–2000 гг. до н.э., при наиболее интенсивном его использовании в конце этого диапазона.

Рис. 5. Распределение радиоуглеродных дат и интервалы календарного возраста образцов из Раскопа 12.

Раскоп 16. По Р16 на сегодняшний день получено 13 дат, из которых лишь четыре AMS, а остальные – сцинтиляционные. По образцам, взятым из помещений, сделано шесть дат, из погребений – семь. Четыре даты, связанные с этим участком, имеют повышенные рамки доверительного интервала (Le-8002 – 3960±200 BP; Le-9125 – 3590±120 BP; Le-8004 – 3960±160 BP; Le-8778 – 3700±200 BP). Для того чтобы избежать неоправданного размывания хронологического диапазона функционирования могильника, эти даты были исключены из дальнейшего анализа. Оставшиеся девять дат распределяются в довольно широком хронологическом диапазоне 2134–1447 cal. BC (рис. 6). При этом крайние значения маркируются тремя датами: Le-8640 – 3560±70 BP и UBA-8018 – 3586±46 BP – нижний диапазон и Le-8196 – 3250±20 BP – верхний. Все эти определения происходят из погребений. Анализ суммарной вероятности распределения радиоуглеродных дат с отсечением крайних значений подтверждает предложенные ранее хронологические границы функционирования могильника – 2000–1500 гг. до н.э. [Зайцева и др., 2008, с. 178].

Рис. 6. Распределение радиоуглеродных дат и интервалы календарного возраста образцов из Раскопа 16.

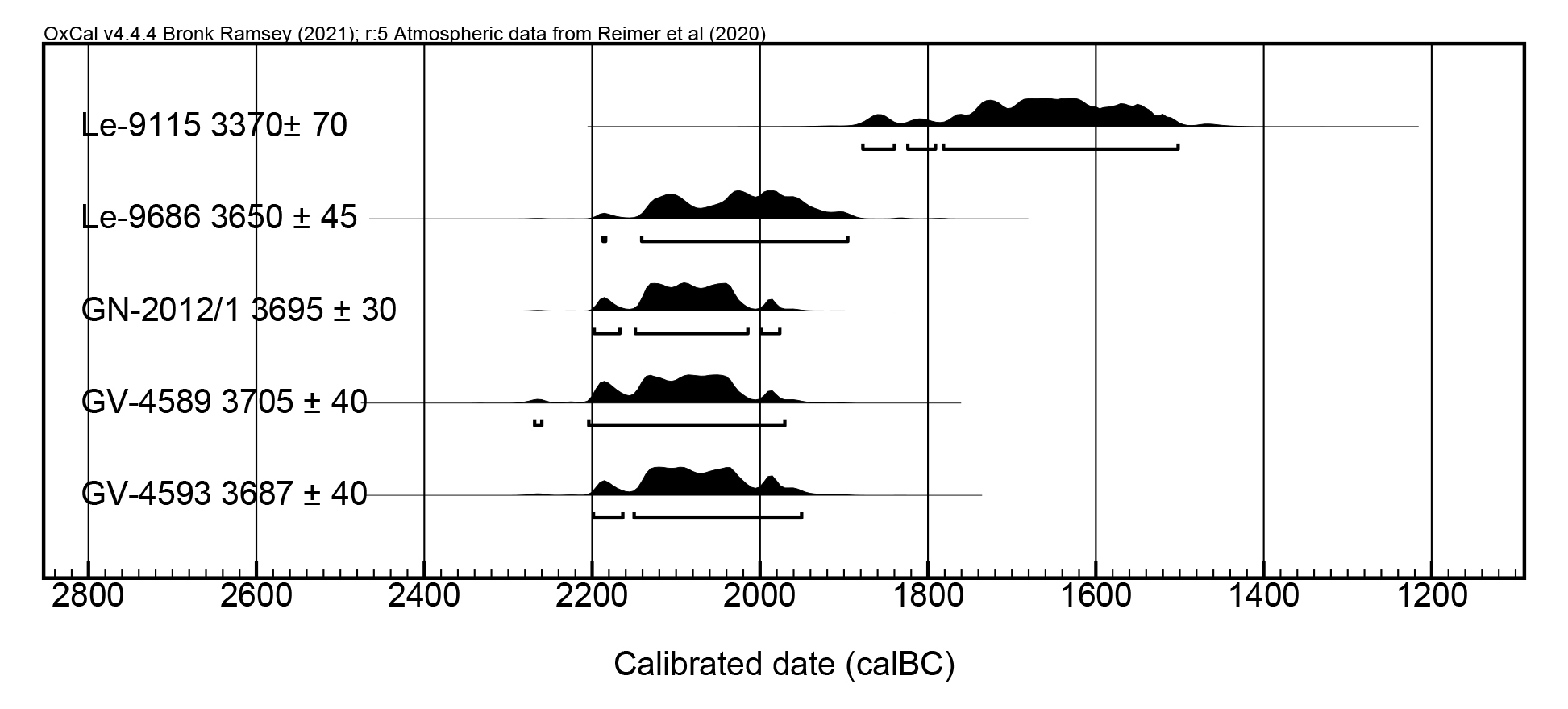

Раскоп 18. По Р18 имеется семь дат, из которых три получены AMS-методом. Два образца происходят из помещений на юге комплекса, еще четыре – из погребений южного и северного участков, информация о происхождении одного образца отсутствует (Fontugne et al., 2021, p. 874–875). Две даты были исключены из дальнейшего анализа из-за больших значений погрешности (Le-9124 – 3480±100 BP и Le-9691 – 3220±280 BP). Распределение оставшихся пяти дат укладывается в диапазон 2269–1503 cal. BC (рис. 7) Очевидно, что из общей тенденции выбивается единственная дата, полученная по углю из печи в помещении 54 (Le-9115 – 3370±70 BP). Если исключить и ее, то хронологические рамки могильника можно ограничить 2200–1900 гг. до н.э. AMS-даты сужают этот диапазон еще больше, практически до 200 лет (2200–2000 гг. до н.э.). Интересно отметить, что в этом же интервале располагаются две AMS-даты, полученные из нетипичных погребений, исследованных на севере Р18 [Фрибус и др., 2021, с. 160–161; 2023, с. 141]. Это подбойная могила с камерой из сырцового кирпича, в которой был погребен подросток женского пола (погребение 4551; GV-4593 – 3687±40 BP или 2199–1951 cal. BC), и конструкция, состоящая из крупного сосуда-хума, помещенного в цисту (погребение 4557; ребенок в возрасте около 8 лет, по инвентарю, вероятно, женского пола; GV-4589 – 3705±40 BP или 2269–1971 cal. BC). Очевидно, что подобные случаи нетипичных погребений не могут рассматриваться в качестве хронологического показателя.

Рис. 7. Распределение радиоуглеродных дат и интервалы календарного возраста образцов из Раскопа 18.

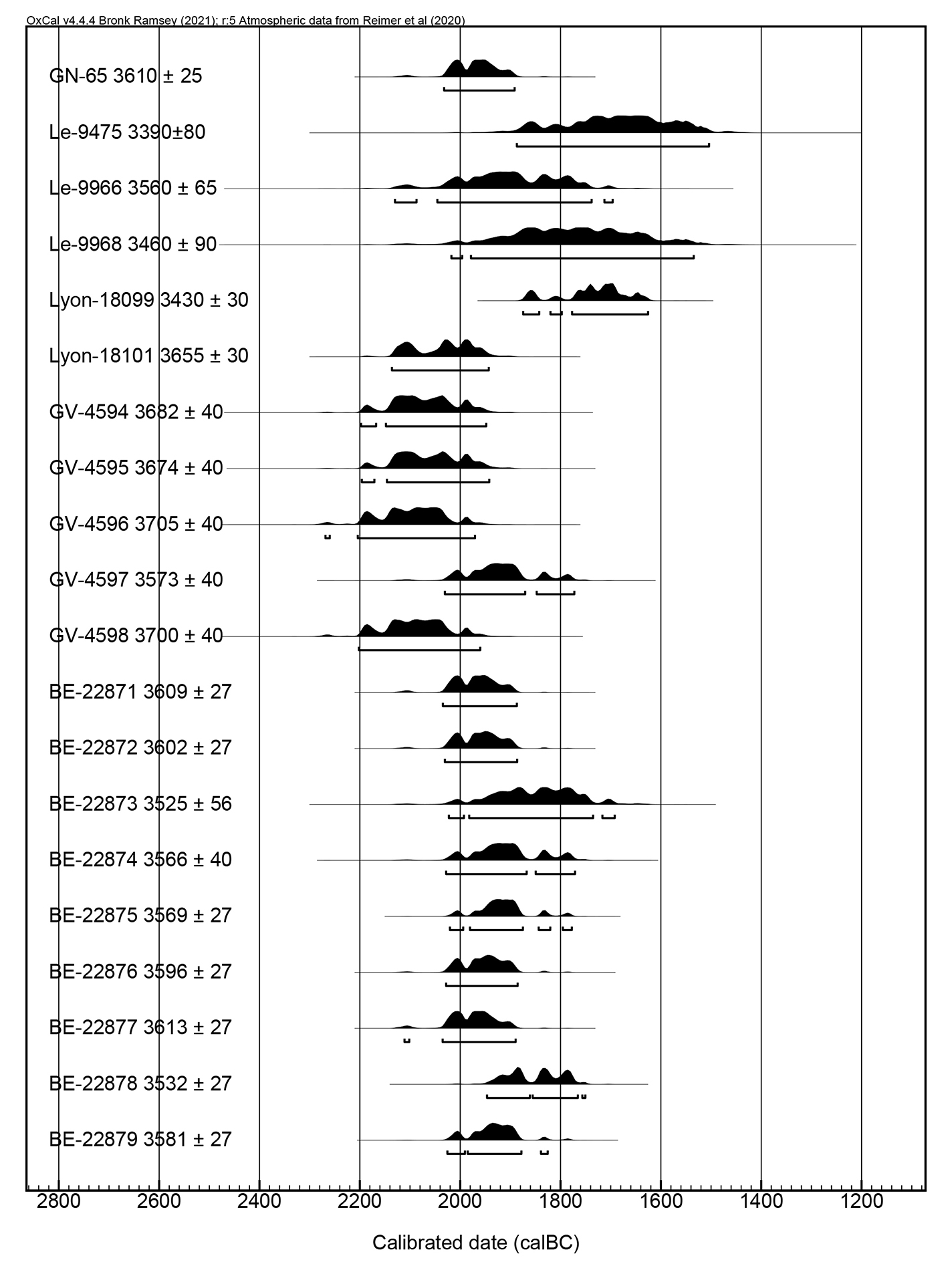

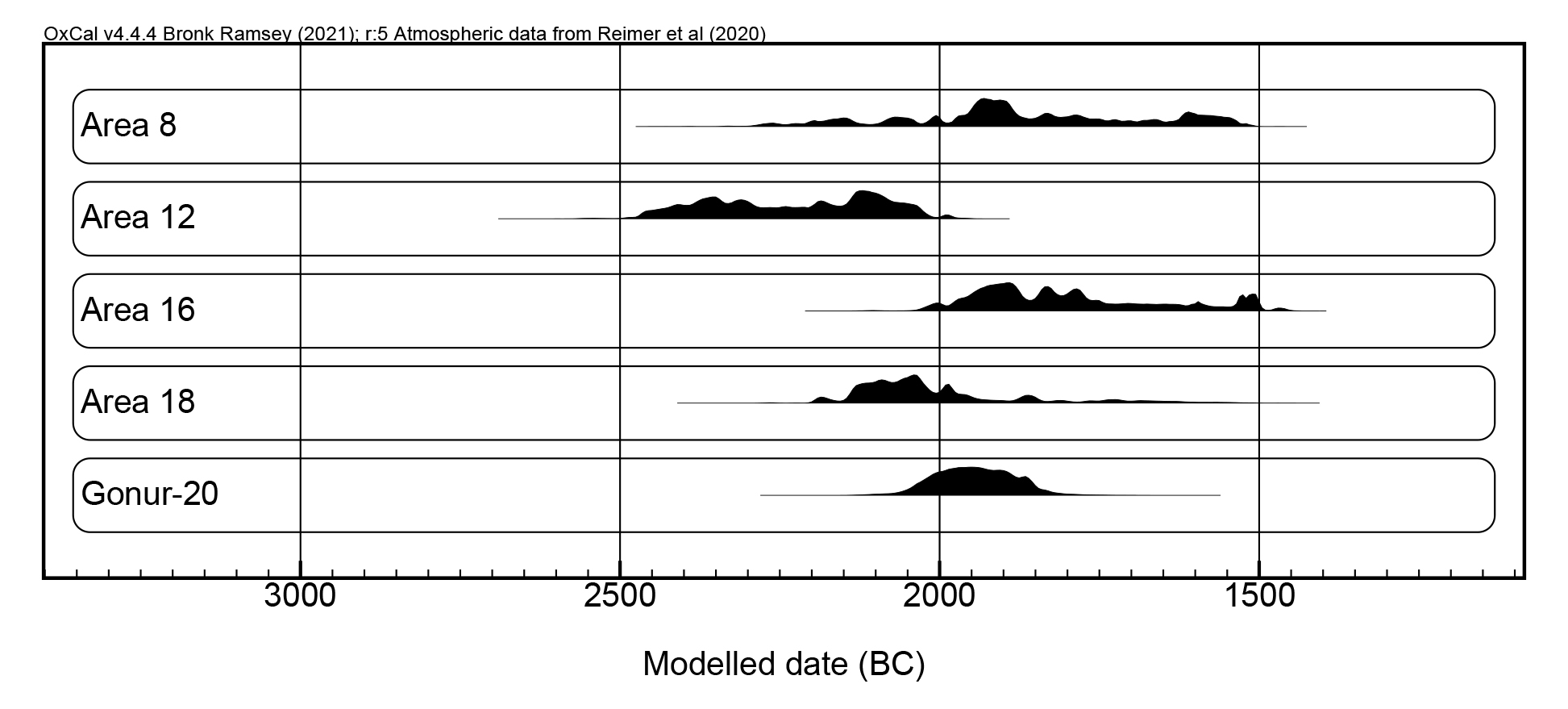

Гонур-20. По сателлитному поселению Гонур-20 в настоящее время имеется 21 дата, основная часть их получена в течение последних лет. Большая часть дат (17 или 81,0 %) получена в разных лабораториях с применением AMS-метода. Образцы происходят из погребений (12 экземпляров), помещений (1 экземпляр) и различных объектов (в основном ям) (8 экземпляров), расположенных непосредственно на территории могильника. Из выборки была исключена единственная дата (Le-9122 – 3540±120 BP), хотя еще две даты, полученные в лаборатории ИИМК РАН, также имеют большие доверительные интервалы (±80 и ±90). Распределение 20 дат укладывается в хронологические рамки 2269–1550 cal. BC (рис. 8). Из этого распределения видно, что в рамки 1600–1500 гг. до н.э. попадают в основном сцинтиляционные даты, которые имеют широкий хронологический диапазон (Le-9475 – 1888–1505 cal. BC; Le-9968 – 2018–1535 cal. BC; Le-9966 – 2131–1697 cal. BC) и одна из AMS-дат, полученных в лаборатории Лиона (Lyon-18099 – 1875–1626 cal. BC). Таким образом, хронологические рамки существования могильника – 2200–1500 гг. до н.э. – получаются неоправданно широкими. Картина меняется, если исключить эти даты из общей выборки. В этом случае диапазон сужается примерно до 400 лет (2200–1800 гг. до н.э.). При этом ярко проявляется тенденция распределения дат, сделанных в разных лабораториях (Новосибирск и Берн) на две группы (2200–2000 и 2000–1800 гг. до н.э. соответственно). Новосибирские даты оказываются систематически древнее примерно на 200 лет. Эта тенденция требует дальнейшего анализа и проверки, учитывая тот факт, что образцы отбирались одновременно и происходят из объектов, компактно расположенных на одном и том же участке могильника. Не доверять полученным данным оснований нет, тем более четыре определения по объекту 844 (рис. 9) показывают очень близкие значения, но с той же тенденцией (GV-4596 – 2269–1971 cal. BC; GV-4598 – 2203–1961 cal. BC и BE-22871 – 2035–1888 cal. BC; BE-22872 – 2031–1887 cal. BC). Таким образом, время существования могильника на Гонуре-20 можно ограничить рамками 2200–1800 гг. до н.э., при наиболее активном его использовании на рубеже 3-го и 2-го тыс. до н.э. К рубежу тысячелетий, по всей видимости, относится и наиболее интенсивное функционирование остальных рассмотренных локальных некрополей (рис. 10).

Рис. 8. Распределение радиоуглеродных дат и интервалы календарного возраста образцов из сателлитного поселения Гонур-20.

Рис. 9. Объект 84 и погребение 92 на памятнике Гонур-20 (общий вид).

Рис. 10. Сопоставление суммарных вероятностей радиоуглеродных дат, полученных по «малым» некрополям Гонур-депе: Р8 (5 дат), Р12 (9 дат), Р16 (9 дат), Р18 (5 дат), Гонур-20 (20 дат).

Статистическая характеристика и сравнительный анализ погребального обряда

Для выявления специфики и тенденций в изменчивости особенностей погребального обряда локальных «малых» некрополей Гонур-депе были привлечены выборки с трех раскопов основного комплекса памятника – Р8, Р16 и Р185. Общее количество объектов со скелетными останками человека, учтенных на этих участках – 424, что составляет 10,3 % от их общего числа на памятнике6. По отдельным раскопам абсолютное и относительное распределение числа погребений следующее: Р8 – 120 (28,3 %), Р16 – 205 (48,3 %) и Р18 – 99 (23,4 %).

6. Общее число объектов, связанных с погребениями, где найдены скелетные останки человека, на Гонур-депе (без учета сателлитных объектов Гонур-20, Гонур-21 и могильника теменоса) составляет на май 2024 г. 4133 единицы.

Из 424 рассматриваемых погребальных комплексов, 30 (7,1 %) подверглись ограблению; по этой причине они были исключены из дальнейших анализов. Наибольшее абсолютное и относительное число ограбленных погребений приходится на территорию Р16 – 25/205 (12,2 %). Р8 и Р18 по количеству ограбленных комплексов практически идентичны – 3/120 (2,5 %) и 2/99 (2,0 %) соответственно. Доля ограбленных погребений на Р16 достоверно больше, чем на Р8 (p=0,026) и на Р18 (p=0,034). Ограблению подвергались все типы погребальных сооружений. От общего числа ограбленных могил почти половина приходится на подбои (14 или 46,7 %), далее идут цисты (9 или 30,0 %) и ямные погребения (7 или 23,3 %).

Поскольку в предыдущих работах было показано, что большинство биологических характеристик погребенных в весьма незначительной степени связано с изменчивостью элементов обряда [Куфтерин и др., 2024(1); 2024(2)], то в настоящей работе их перечень ограничен двумя базовыми параметрами – полом и возрастом. Первый параметр подразумевал отнесение индивида к одной из трех категорий: дети (половая принадлежность морфологически не устанавливается), мужчины и женщины. Возрастная принадлежность останков давалась как в качестве точечной (середина интервала определенного возраста), так и категориальной оценки. В последнем случае, в соответствии со «Стандартами…» Дж. Байкстры и Д. Убелакера [Standards for Data, 1994, p. 9], использовано шесть возрастных категорий: 0 – новорожденные, 1 – дети до 3-х лет, 2 – дети 3–12 лет, 3 – индивиды ювенильного возраста (12–20 лет), 4 и 5 – взрослые младше и старше 35 лет соответственно.

Для всей совокупности и каждого участка (раскопа) в отдельности рассматривались взаимосвязи восьми элементов обряда, отдельно для индивидуальных и совместных (неодиночных) могил. Конструкция погребального сооружения в целях упрощения формализации учитывалась только в пределах основных типов: 1 – грунтовая яма, 2 – подбой, 3 – циста (включая единичные камерные гробницы), 4 – другая (в основном, детские захоронения в хумах). Признак «положение погребенного» включал три градации: 1 – на правом боку, 2 – на левом боку, 3 – другое (атипичное) положение. Три признака – общее количество инвентаря в погребении, количество сосудов и инвентаря за исключением сосудов, – выступали в качестве дискретных числовых переменных. Наконец, три номинальных признака учитывались по принципу «наличия – отсутствия» в погребении: металлические изделия, статусные артефакты (жезлы, изделия из слоновой кости и драгоценных металлов, уникальные предметы) и кости животных, за исключением таранных костей МРС – «альчиков» (напутственная пища).

Рассчитанные для всех пар признаков во всех выборках корреляции обсуждались в случае наличия достоверной связи (p0,7) величине коэффициента корреляции r. Для расчета точечно-бисериальных и четырехклеточных корреляций использовался алгоритм вычисления коэффициентов прямолинейной корреляции для количественных признаков с непрерывной изменчивостью в программе Statistica [Дерябин, 2007, с. 37–38]. Схожесть корреляционных матриц для отдельных раскопов проанализирована с помощью теста Мантеля в пакете PAST [Hammer et al., 2001; Hammer, 2024, p. 148–149]. Выборочные средние числовых переменных представлены вместе со стандартными отклонениями (

±sd).

±sd).Наибольшее количество совместных (неодиночных) погребений в относительном выражении приходится на территорию Р8 (9/120 или 7,5 %). Для территорий Р16 и Р18 таковых выявлено 4,9 % (10/205) и 2,0 % (2/99) соответственно. Различия по доле совместных погребений между Р8 и Р18 приближаются к достоверному уровню (p=0,063). Большая часть совместных захоронений совершена в цистах (61,9 % или 13/21), затем следуют ямные могилы (28,5 % или 6/21). По одному совместному захоронению (4,8 %) совершено в подбое (погребение 4547 на Р18) и хуме (погребение 3186 на Р8). Два совместных погребения (цисты 3156 на Р8 и 3760 на Р16) содержали останки трех индивидов. Остальные неодиночные погребения – двойные (90,5 % или 19/21). Оба тройных захоронения содержали останки разнополых взрослых и ребенка. Среди двойных погребений, семь (36,8 %) представляют собой захоронения детей. Шесть (31,5 %) содержали останки взрослого (в четырех случаях – женщин) и ребенка. Оставшиеся шесть двойных захоронений (все – цисты) принадлежали взрослым. В трех случаях последние содержали останки женщин, а в трех – мужчины и женщины. Из 21 совместного захоронения, два были ограблены (цисты 3671 и 3762 на Р16) и далее не рассматриваются.

Для совместных погребений выявлены следующие достоверные корреляции между элементами обряда (в скобках величины коэффициентов r при уровне значимости p

Металлические изделия присутствуют в четырех совместных погребениях (21,1 %), статусные артефакты – в пяти (26,3 %), напутственная пища – в шести (31,6 %). По общему среднему количеству инвентаря (9,74±11,54 единиц), сосудов (5,37±5,80) и инвентаря за исключением сосудов (4,37±6,47), совместные захоронения, ожидаемо, превосходят индивидуальные. Для индивидуальных могил (все раскопы совместно) эти показатели следующие (в скобках уровень значимости различий между совместными и индивидуальными захоронениями): общее количество инвентаря 3,86±6,06 единиц (p=0,000); количество сосудов 2,82±4,21 (p=0,012); количество инвентаря за исключением сосудов 1,05±2,78 (p=0,000).

В общей сложности на трех обсуждаемых раскопах основного комплекса памятника зафиксировано 375 неграбленых индивидуальных могил, содержавших скелетные останки человека. Как и на других территориях Гонур-депе, в отличие от Большого некрополя Гонура [Дубова, 2014, с. 330–331; Sarianidi, Dubova, 2016], более половины погребений устроено в ямных могилах (213 или 56,8 %). Далее идут цисты (75 или 20,0 %), подбои (68 или 18,1 %) и погребальные сооружения другой конструкции, в основном хумы (15 или 4,0 %). В четырех случаях (1,1 %) конструкцию могильной ямы проследить не удалось. По отдельным раскопам распределение типов погребений заметно отличается. На Р8 ямные могилы зафиксированы в 60,8 % случаев (73/120), цисты в 27,5 % (33/120), подбои в 6,7 % (8/120), другие сооружения – в 5,0 % (6/120). На Р16 ямы также преобладают, но не так значительно (42,0 % или 86/205), далее идут подбои (32,2 % или 66/205), цисты (23,9 % или 49/205) и немногочисленные захоронения в других типах могил (1,9 % или 4/205). Наконец, на Р18 абсолютно преобладают ямные могилы (67,7 % или 67/99), далее идут цисты (13,1 % или 13/99), подбои (9,1 % или 9/99) и другие типы погребений (6,1 % или 6/99). В четырех случаях (4,0 %) на этом участке тип погребального сооружения не был определен.

Наиболее типичным по всей выборке индивидуальных могил является положение погребенного на правом боку, как это было отмечено В.И. Сарианиди для Большого некрополя Гонура [Sarianidi, 2001, p. 167; 2007, p. 27–28], на которое приходится 60,8 % всех случаев (228/375). В 17,1 % случаев погребенный был уложен на левом боку (64/375), в 4,3 % (16/375) – в другой (атипичной) позиции. В 17,8 % случаев (67/375) положение погребенного установить не удалось. Металлические изделия присутствовали в индивидуальных погребениях в 15,3 % случаев (54/353), статусные артефакты – в 4,8 % (17/355), напутственная пища – в 17,8 % (63/353). Металлические изделия обнаружены в 17,3 % (18/104) погребений Р8, 14,4 % (24/167) погребений Р16 и 14,6 % (12/82) погребений Р18 – различия по частоте их встречаемости между раскопами недостоверны. Относительная частота встречаемости статусных артефактов в погребениях по раскопам выглядит следующим образом: Р8 – 4,8 % (5/104), Р16 – 3,6 % (6/167), Р18 – 7,1 % (6/84). Напутственная пища присутствовала в 11,5 % (12/104) индивидуальных могил Р8, 19,8 % (33/167) погребений Р16 и 22,0 % (18/82) погребений Р18. Достоверные различия по частоте встречаемости статусных артефактов между раскопами отсутствуют. Различия по встречаемости напутственной пищи в погребениях приближаются к достоверному уровню при сравнении материалов Р8 с Р16 (p=0,074) и Р18 (p=0,053). Минимальное количество погребений с напутственной пищей, таким образом, характерно для территории Р8.

Для всей совокупности индивидуальных могил достоверные корреляционные связи умеренной или высокой силы выявлены для следующих признаков (в скобках величины коэффициентов r при уровне значимости p

Судя по результатам теста Мантеля, наименьшее сходство при взаимном сопоставлении демонстрируют корреляционные матрицы элементов обряда Р16 и Р18 (RM=0,56; p=0,0002). Характер связей между всеми анализируемыми признаками для погребений Р8 весьма схож с таковым как для материалов Р16 (RM = 0,80; p = 0,0002), так и Р18 (RM=0,76; p=0,0002). Своеобразие Р18, по-видимому, обусловлено значительным преобладанием бедных инвентарем индивидуальных детских и подростковых захоронений, на которые в совокупности приходится 71,7 % погребений от их общего числа на этом участке. Аналогичные относительные показатели для Р8 и Р16 – 48,3 % и 36,1 % соответственно.

По показателю среднего возраста смерти всех погребенных, Р18 (12,4±16,20 лет) достоверно (p=0,000) отличается от Р8 (23,2±18,88 лет) и Р16 (26,4±17,30 лет), которые, в свою очередь, по этому признаку значимо не различаются между собой (p=0,149). Среднее общее количество инвентаря в одиночных погребениях индивидов старше 20 лет составляет величину 6,39±7,31 единиц, против 1,69±2,69 в могилах индивидов младше этого возраста (p=0,000). Те же показатели для количества сосудов и инвентаря за исключением сосудов составляют 4,76±5,08 единиц против 1,14±1,60 (p=0,000), а также 1,62±2,97 единиц против 0,55±1,86 (p=0,000) соответственно.

Судя по результатам непараметрического дисперсионного анализа, конструкция погребального сооружения также являлась определяющей для богатства погребального инвентаря вообще (H=147,21; df=3; p=0,000), количества сосудов (H=136,44; df=3; p=0,000) и инвентаря за их исключением (H=66,92; df=3; p=0,000). Так, среднее общее количество инвентаря в цистах составляет величину 10,89±8,78 единиц, сосудов – 7,99±6,03, инвентаря за исключением сосудов – 2,90±4,15. Соответствующие показатели для подбоев – 4,31±4,47, 3,00±2,20 и 1,31±3,83 единиц, а ямных могил – 1,35±2,25, 1,03±1,76 и 0,32±0,81 единиц соответственно.

Таким образом, в свете полученных результатов можно констатировать, что специфика локальных «малых» некрополей Гонур-депе определялась, в первую очередь, возрастным составом погребенных на конкретных участках индивидов, что находило выражение в преобладании погребальных сооружений той или иной конструкции. Наибольшим своеобразием из рассмотренных участков характеризуется Р18, на котором абсолютно и относительно преобладают ямные могилы, в которых захоронены индивиды младших возрастных групп. Очевидно, что проведенный формализованный анализ погребального обряда имеет хорошо известные ограничения [Генинг, Борзунов, 1975, с. 69, 71]. Для дальнейшего исследования специфики отдельных участков погребального комплекса Гонур-депе необходимо проведение серии качественных анализов особенностей погребальной обрядности в целом и погребального инвентаря в частности.

Заключение

По результатам проведенного исследования можно сформулировать следующие предварительные выводы.

1. Планиграфические и стратиграфические наблюдения свидетельствуют, что формирование «малых» некрополей на исследованных участках Гонур-депе могло начинаться в то время, когда жилые / хозяйственные зоны в их пределах еще функционировали или, во всяком случае, хорошо были видны остатки сооружений непогребального назначения. Позднее для обустройства погребений начинают использоваться и пространства, прежде занятые другими объектами. Об этом говорят случаи прямой стратиграфии, когда впускные погребения перерезают стены построек. В то же время не исключено, что хронологический разрыв между функционированием локальных некрополей и застройки на отдельных участках памятника мог быть значительным.

2. В свете данных по хронологии «малых» некрополей Гонур-депе можно заключить, что наиболее интенсивное их функционирование относится к рубежу 3-го и 2-го тыс. до н.э. Наиболее ранним из рассмотренных, по всей видимости, является могильник, устроенный в пределах Раскопа 12, большинство погребений которого расположено вне каких-либо построек. Наиболее продолжительным временем использования (в пределах 500 лет) характеризуется могильник на прилегающем к предыдущему Раскопе 16. Обустройство локальных «малых» некрополей на различных участках памятника предварительно может быть синхронизировано с концом I, II и III периодами (строительными горизонтами) дворцово-храмового комплекса Северного Гонура [Сатаев и др., 2020, с. 81–82].

3. Сравнительный анализ погребального обряда локальных некрополей Гонур-депе позволяет заключить, что их специфика определяется в основном возрастным составом индивидов, погребенных на конкретных участках, что находило выражение в преобладании погребальных сооружений определенной конструкции. Взаимосвязи между элементами погребального обряда для отдельных участков памятника весьма сходны, что дает возможность констатировать его известную консервативность во времени и в пространстве (по крайней мере, в пределах комплексов Гонурского оазиса).